燦爛的孤單,專訪許含光:把夢留在身體裡,活下去

腳踩夾腳拖,手提一只南一中的軍綠色小背包,許含光恣意走在大街上。「大學同學有幾個是南一中,大學就很喜歡亂喝酒,喝多就睡朋友家,要有睡褲嘛,大家就會拿學校運動短褲來穿,我就發現,南一中的好好穿喔,不是現在這一版喔,是前面幾代的,我就覺得南一中很棒!」後來有次去台南,基於對南一中的癡迷,在路邊買了這款手提包,一用就是六年。包包雖小,料好實在:「這個超級強壯,裡面東西可以裝到爆掉。」

這個南一中包也很像許含光,外觀既 ㄎㄧㄤ 也看起來不太堅強,沒想到特別耐重,提著他靈魂的重量。「大部分時間我裝的東西不多。」無論消費行為或對這個世界的索求,他要得很少,卻總是要不到。用裝瘋賣傻的包包,藏起自己的高密度。

我充滿怨念的分靈體

許含光在 2017 年出了第一張專輯,當時的他,外包裝無疑是從岩井俊二電影裡走來的美少年,就在他經歷第一張專輯、《明日之子》參選後,一路走歪,明明可以靠顏值,偏偏喜歡說幹話,不正經自稱仙女見習生,被戲稱玉女歌手掌門人,經紀人說他有一群女同學系粉絲,許含光知道自己漂亮:「我就是 T 啊。」

|

|

「我出完專輯後,之後就開始工作,常常過得很不開心,工作很沒力,也都不是自己想做的事情,就覺得什麼都沒有做到。」他參加《明日之子》,回來後療傷半年:「那個太耗精神力,我覺得適合有些人,絕對不適合我。我沒辦法在那個環境⋯⋯」因為太競爭嗎?「其實我沒有覺得太競爭,因為我對自己的才華滿有自信的,哈哈開玩笑。」

北京同年夏天,許含光在生日前夕焦慮非常,年屆 25 歲的他,想著自己的 23、24 歲:「先前等發片等了一年,那時候也是很匆忙的就去上通告,也沒打算繼續唸書,生活一團亂。好像⋯⋯我最好的年紀,都拿來自怨自艾。」貌似要跨過下個門檻的生日前夕,回頭看盡是一片荒蕪。「想去的地方好像還很遠,也不知道我做到了什麼,那些我曾經幻想過的生活,都沒有實現。」因消極而生的焦躁,唱歌彈鋼琴是他的救急方法,站在生日十二點交際的時間前,他寫下了〈25〉的曲。

「晚安,讓我再看一眼,那條滂沱的路。」——〈25〉

「我花了那麼多時間,浪費在我不要的東西上,一部分很自責,又責備這個世界,回來後,我過得很不開心。」〈25〉是許含光的青春晚安曲,原諒無法自處、手足無措的那個男孩。回台後休息的那半年,他陸陸續續填完詞,思索,停頓,就這樣來到了 26:「今年我就學會了,不要跟這個世界情緒勒索。」生命持續兵荒馬亂上映中,只是更寬心地,做自己的觀眾。

因為坦然,能誠實面向內在暗部:「對,我就是執念很深。像這本詩集(《齒與骨》)很像我一個分靈體,如果靈媒看到這個靈體感覺到,喔,裡面有很強大的怨念喔。」

除了他的漂亮,他也很渴望,有人能看見他陰森敗壞的怨念。

|

|

|

|

|

特有種,為自己發出聲音

如果說,音樂創作是他 suit up 後正裝面對世界的笑顏,得體,正直,那詩則是許含光的一張素臉,是貼近他心臟跳動的節奏:「這些字,很像抓了一把爛泥巴砸到牆上。」

「有時候,我會盡量寫輕一點。」因為怕他人負重,許含光常常表現出不經意、懶散的樣子。「也許剛好相反喔,我其實是過動兒,我是過動症確診的那種。所以我的狀態很兩極,躁動的時間佔多數,文字的下手很輕,有一方面,是因為我很討厭很躁的自己。」小時候,他在椅子上動來動去,老是被老師寫聯絡簿。安靜,可能是他從小最常收到的指令。

但我們如何能叫強悍的生命沈默。

《齒與骨》這本耽誤五年的創作,原先該在 2012 年完成,因生了場大病而驟停。2012 年許含光大二,他形容:「那時候就跟廢人沒什麼兩樣。」

當時,他搬出家裡一個人住,唸著不喜歡的經濟系,多半時間都待在學校的圖書館裡,一個愛講話的孩子,被事與願違的生活噤聲了,從那時候開始,許含光經常自覺:「很常搞砸事情,活得亂七八糟。」

「可是,我真的活得很用力。」

「每天花滿多力氣把自己不要散掉,不然滿容易就會,人就爆掉。」

直到如今,一路倚靠自己的意志站立在現實裡:「現在就是,不知道從哪裡,可能從平行宇宙去找到把自己還可以框在一起的能量。」許含光說,活著是因為眷戀與貪慾,又一面檢討自己跌撞不止:「還是是因為我喝太多的關係?」

編排校稿詩集時,他只敢趁跟朋友喝酒時一邊看,明明酒膽酒量都好,怎麼看著看著就醉了:「細讀時看到一半就差不多醉了,好憂鬱好憂鬱喔,就ㄎㄧㄤ掉了。自己好像真的留了很多重要的故事在裡面,會看到很多傷口。」寫字像是一種痕跡,把「某部分的自己留在那裡」,螞蟻分泌氣味一般,他留下讓同類尋覓的線索,從〈25〉到《齒與骨》皆是:「我有發現說,如果你想要人家找到你,那你就不應該在一個人家找不到你的地方。」找到我,是他創作中小心翼翼暴露的叫喚。那個被逼使安靜的過動兒,加倍吃力地,讓自己發出了聲音。

像海豚能透過哨聲辨識舊識,他打開揚聲器怯怯試探,等待答覆:「最近這幾個月,我認識很多頻率很對到的人,發現他們都是一些活得很透徹的人,願意去面對自己很脆弱的東西,在某個程度上大家一起面對這件事⋯⋯你說孤獨的交流聽起來很可悲,但有一種找到同類的感覺。也沒那麼孤單。至少知道自己不是絕種。」

還好不是絕種,只是特有種,因為異常稀奇,所以珍貴。

|

|

|

|

|

|

夏天,燦爛到很孤單

「以為蟬去了他們必須前往的地方/以為這個能延續一輩子的夏天將永遠地結束/可剛剛我確定聽見了/那棵青槭下的泥土/無聲無息地/開始鬆動」——〈歸蟬〉

許含光的詩裡常常提及夏天:「夏天對我來說是一個很孤單的季節,不知道這是不是有小時候暑假留下來的身體記憶,夏天有很長的暑假,我很孤僻,都待在家裡,因為不能打電動,我就看書或發呆。」他沒有從小成群的伴,幾乎一個人從童年來到成人,許含光還是沒能擁有更好的夏天:「有一年夏天,我被當時的經紀公司送去北京電影學院,待了一個月,去學演戲,笑死!」

凡是演技,皆讓許含光一而再的 NG。學演戲、去選秀節目「表演」,對他來說都是一次次削足適履的過程。同年,他寫了〈猴子1995〉,在許含光的詩裡,雨成為他恆定的背景,從〈猴子1995〉到〈童年的雨不停〉、〈舊雨〉、〈水獺總予清晨迷霧一起來臨〉:「這不太政治正確,我還滿喜歡颱風的,很有安全感。我很喜歡雨天待在房間裡,反正我現在哪裡都不能去,不會有人來找我,我就被雨包覆著的感覺。」雨水切開他與世界的依附關係,至少這在段時間能拍拍自己,沒事的。

在北京學演戲那年,是他第一個失去颱風的夏天:「當時就很想看雨,也不記得台北的蟬聲了,意識到自己真的在很遠很遠的地方⋯⋯」

「那是一個不太容易飢餓的夏天/因為體內飼養的最貪婪的惡魔/被安穩地馴服了/打著呵欠/哈欠安穩地被一雙明亮的手/安穩地推送到/海的那一邊」——〈一個適合看海的日子〉

寫這詩時,他坐在信義安和的一家咖啡店的戶外座,假想花蓮的海,通過詩讓現實蒸發、也召喚回思念的記憶: 「你不覺得台北的夏天已經很亮很亮了,有一種曝光的感覺。對事情感知的能力,會因為被一大片熱氣包圍,而有很強的距離感。」夏天原來是他的屏障,使他能生成防禦機制。這種依賴過曝感,喜愛熱氣裡的暈眩來自:「像是害怕受傷,正確來講,應該是害怕一種單方面的交換。」

許含光的雙眼又巧妙地避開,用天真無害的表情,說著話:「夏天,有一種燦爛到很孤單的感覺。」

許含光說話間斷斷續續抓著右臉下巴局部,抓成了過敏。他拿起經紀人的藥膏,大力推薦:「一定要介紹這個給你,這個是強力無比膏。」說完擠出一點,塗抹在發紅的地方。

|

|

幻想的時差,重複的末日

「還在思索怎麼將這樣一個讓你發癢的下午/搔成戀人們不依靠的風景 」——〈猴子一九九五〉

「為幻想而幻想/好去擁有彼此的溫熱/我們坐著等世界淪陷/望著彼此墜入另一個地平線」——〈廚房〉

「裡面沒有一個(身體)熟識的物品/(身體)沒喝過的啤酒/沒開過的罐子/隔著安全套弄自己(身體)伸長的倒影」——〈美食節目 之三〉

他的創作有許多幻想性質。寫食物、寫動物,盡是他一人的單戀。

許含光詩作中的美食三部曲,實為性慾:「飽暖思淫慾。我覺得所有寫作都是,我有問題,我才去寫,我根本不知道答案,這三篇用料理的角度,去思考情慾裡面的交換,食物很像性器,我也故意選用一些比較獵奇的講法,像裡面引用沙樂美跟約翰,我就是想講那種在七情六慾裡面受苦的各種面向。」身體的慾望連動心靈的飽足感,他對匱乏很有興趣,熱愛逛超市的他,常常推著手推車,經過琳瑯滿目的食材:「我喜歡挑選,你看到這麼多東西,把它放在自己的籃子裡,或是都不拿,好像有點看 A 片的感覺。」那些食物都成了他的曖昧對象:「我就會想像,它吃起來會是什麼樣子?它到底是什麼味道?」

許含光也常幻想動物。做夢夢到動物,醒來就寫下。詩裡出現過斑馬、象、鹿、水獺、猴子。「這幾篇其實都是剛睡醒很ㄎㄧㄤ的時候寫的,有時候那些動物在夢裡又像人,我寫下他們在夢裡的畫面。」

許含光的詩有濕透腐爛、愉悅與疼痛相生的氣質,他筆下充滿本能的動物性:「鹿啊鹿/讓我啃食你腐爛的尾巴/那將成為我最華麗的死法」、「濕透了的老人與小孩/為小象的身體打傘」。

他向動物獻祭他自己。喜歡一個人拎著啤酒去逛動物園:「就覺得人類還滿無聊的。」以前木柵動物園有一隻進口雲豹,是許含光的朋友:「你看看不同生命的行動,看他的眼睛,在想他在想什麼?我有一次看到雲豹很難過,她的名字叫雲新,她超級孤單,只有她,在一個沒有雲豹的地方。」孤單的凝視裡:「我很想跟他們講話,看看他們。」

話鋒一轉,他說自己很受動物歡迎,去奈良的時候就當仙貝大戶,許含光也愛鹿:「從他的肢體到他的眼睛,就是一個很 pure 的人,我很喜歡《夢鹿情迷》,好美,有一種野生的靈肉感,鹿太好了,我不敢把自己想成鹿,我那麼髒!」

雖然把鹿捧到最高,但他近期更著迷山羌一點點,期許台灣也有山羌路。「嗚嗚他們真的好可愛喔。」延續他的幻想,若許含光是一個動物,他二話不說:「我是貓~喵~~嘻嘻。」

但現實裡他不是貓,他只是資深鏟屎官。幻想與做夢,是他生命中非常重要的行為。也許因為現實太艱澀,許含光更喜歡夢境一點:「我有時都覺得我沒有在睡覺,現實生活過完,在夢裡繼續過我的人生,我做過的夢都留在我的身體。」

「但我都是做惡夢,最近我一直夢到世界末日、逃難、外星人入侵,上次還夢到哥吉拉。哥吉拉超!級!強!。有時我覺得在夢裡好像比較有活著的感覺,醒來就會很憂鬱。我也不知道該怎麼理解。」

做夢的時候,他掉進一個現實沒能看顧到的夾縫,一路往下墜,許含光卻說,他很喜歡。夢境使然,許含光總是太遲緩才意識到現實。出了一張搖滾樂專輯以為有點什麼,才發現現在大家都在玩饒舌電音;當村上春樹成為 diss 文青的代名詞,他恍然大悟原來只有自己讀過所有村上並死心踏地。

彷彿海市蜃樓在眼前沙化頹傾,只剩他一個人等待末日,在夾縫裡閃避時差帶來的恍惚。

|

|

找到我

從夢境通往這個世界,許含光是知曉許多蟲洞的人,透過許多小小的綺想與窗口,通往另一個次元。游泳池,就是許含光的蟲洞之一。

「游泳池真的是一個很奇特的地方,很多水(廢話)。我家附近那個游泳池,後來水被抽乾,我常看著空的游泳池。剛開始創作時,很常待在那邊,就看著空的游泳池寫東西。」

那大約是他十五六歲的時候,對著乾涸的、曾經聚集很多人的泳池,審視著自己:「那好像是我一個創作的雛形,當時,妳知道的呀,慘綠少年,就會覺得,全世界都對不起我,那時候覺得很孤獨。」說沒兩三句就調皮:「孤獨是打從娘胎的課題,我們要懷抱感恩的心,去面對、去感謝⋯⋯(Cut)」

「今年以前的夏天,我常常在裡面漂浮,想很多事情,然後緊緊地抱著自己。我看見短頭髮的我,沒煩惱的我,在游泳池裡沉睡。」——〈信事:游泳池〉

大約十九歲,他寫下在泳池外的浮沉:「在那個泳池時寫的事,我已經忘記了。這幾年,我一直陷入在這種丟失回憶的恐懼中,我很害怕,搞不好有些事,真的只有我記得,如果連我也忘記,那那件事,是不是真的沒有發生過?」

會不會覺得,寫作是很徒勞的事?「寫作本來對我就不是強迫留下什麼,沒有任何目的,比較像一種自然分泌。」雖然恐懼遺忘,但寫作也不能勉強留下。

「不過,我有時候也會想,我很常寫一些有傾訴對象的文字,很多『你』在作品裡,裡面的『我』通常是用來記得『你』的樣子的人,所以『我』是為了留下『對象』而存在的。我把『我』捏成各種形狀,去把『你』記錄下來。我有時候就會想說⋯⋯那誰來寫我!!!誰來寫我!!!今年的目標是,要交一個會寫東西的女朋友。」聽起來是玩笑話,但或許他也很好奇,是不是在某個人眼裡,他的醜惡憂鬱、躁動沈溺,以筆刻在靈魂上,都是一枚完好的字。

「欸我們可以順便做一個徵婚啟事。^^」

他的幹話裡,可能有一半是真的。發出訊號,等待有人能看見他精緻五官底下,比漂亮更美麗與複雜的質地。

|

|

這樣沈重的許含光,無論有沒有旁人,都能在雨天裡輕盈跳舞;無論有沒有旁人,寫僅僅是自己的事:「寫作一大部分,是一個自我療傷,有點像貓咪在舔傷口,舔的時候還是會痛,但還是會去舔。」

抓癢的下巴越來越紅,有一道強力無比膏也無法治癒的刮痕。

他拎著有點破舊的南一中提袋,說掰掰,頭髮被風吹得亂亂的,大部分時間都穿夾腳拖,隨時要離地脫身一樣。瘦長的身體套進花襯衫裡,更顯單薄,整個城市對他而言也是 oversize。

|

|

|

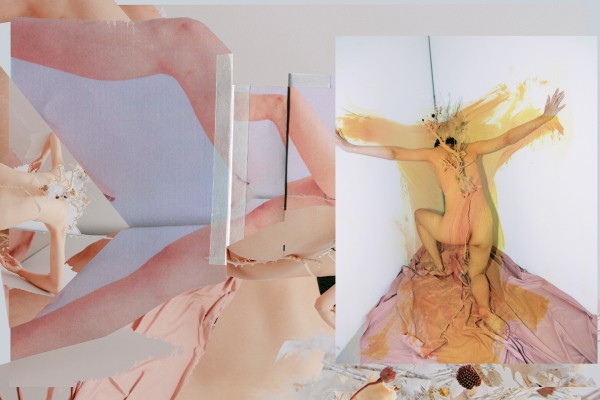

《齒與骨》

.jpg)

作者:許含光

出版社:有鹿文化

出版日期:2019.06

IMG_0947拷貝.jpg)

IMG_0841拷貝.jpg)

IMG_0849拷貝.jpg)

IMG_0816拷貝.jpg)

IMG_0863拷貝.jpg)

62370008拷貝.jpg)

IMG_1011拷貝 (1).jpg)

IMG_1026拷貝.jpg)

IMG_1025拷貝.jpg)