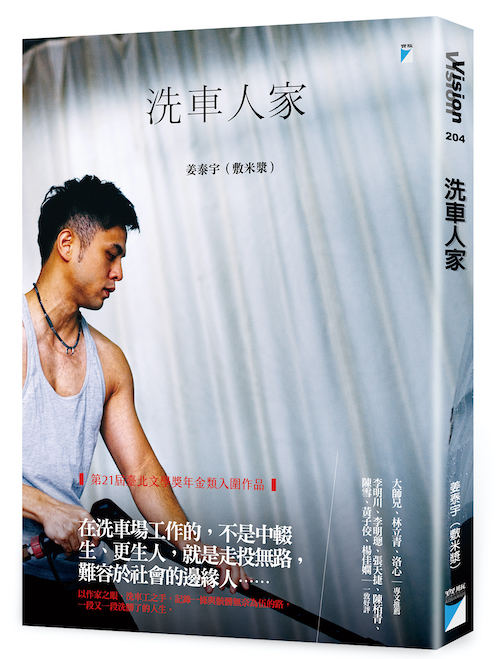

蹲低再寫——專訪姜泰宇:我是作家,也是洗車人家

關於未來會成為一名作家,最早的徵兆應可追溯至他擔任高中國文小老師時期。姜泰宇說那時混過幾年,不學無術,「上課的時候都在玩筆仙啊,因為長得很兇,老師也不敢直接開罵。考試當天,攤開考卷發現沒幾題會寫的——但也不作弊喔,沒這麼勤奮啦,我當時最好的朋友直接把考卷抽過來把答案寫上去。」雖然如此,「我寫作文的時候啊,如果有錯字,還是會用立可白把那個字塗得很平整,乾淨到被老師誇獎,好像沒有寫錯過一樣。」

大學時期他在 BBS 上以筆名「敷米漿」出道,作品紅遍海內外,動輒上萬本的銷量,光靠版稅就能過上不錯的生活。可是忽然之間,一場眼疾和一連串命運的轉折,他就從暢銷作家「敷米漿」蹲到洗車人家「姜泰宇」的位置。

相隔十年,再一次重回創作的崗位,以本名推出新作,他身上曾貼有無數風光的標籤,卻不知這些標籤會不會構成現今創作的障礙?聞之,他搖搖頭,說:「障礙?絕對不是。那是歷史,也是事實,不會有特別的影響。」

十年的洗車光陰,濃縮為一本《洗車人家》,若望文生義,可能會以為書裡寫的全是勞工的生活不易,然而更多寫的是一句句懇切的道別,於洗車場而聚合離散的人事,在書中短暫重聚。

這本書就像是他口中那條平整、滑順的立可白痕跡,猛然一看會以為從沒有痛過,定睛細瞧,字裡背後是一聲聲很輕的嘆息,有時候太輕了,那是因為筆下所述皆真有其人,他時時提醒自己不可以,他不可以把他們的人生寫破,他必須節制地處理,其中,也包括了他自己——那個蹲了太久,久到一度以為無法再繼續寫作的自己。

為生存來拖磨,他暫時失去了記憶

他早就忘記怎麼寫了,只是不敢說,甚至連自己也沒能承認。

這興許是筆名之必要,讓自己在身份上有一個清楚的轉換:敷米漿是他的虛構,姜泰宇是他的現實。在他虛構文學的世界裡,如果真的有所謂「偶像作家」的名謂,彼時敷米漿應是當之無愧——乾淨的臉龐、躊躇的雙眼,夾雜在字裡行間的幽默談吐,儼然奶油小生之狀,將其純情寄託於筆墨。

數年前由「敷米漿」賺進的版稅,使現實中的「姜泰宇」開始嘗試一些投資,就在這時候,可能連他自己也沒有想過,生命會一路蹲低,從單純的投資者,成為沖洗輪圈的勞動者。

到此之前,旁人看來或許都以為這像是一場漫長的田野,他是一個人類觀察學家,只是偽裝成洗車技師的姿態,因此產出了《洗車人家》。

不過,真相是什麼?

「我其實一直不願意面對洗車工的身份,至少在寫作的時候是如此。頂多演講的時候提到,會用一種勵志的、心靈雞湯的方式勉勵創作者——我都可以寫了,你們也要加油啊。」他說,身為一個作家,他知道自己不能把筆放下,但為什麼這麼多年來幾乎不再產出新作?

他不正面回應,先聊起籃球一事,「我今年三十八歲,眼看都快四十了。但一直到現在,只要天氣好,我還是會維持每週六去打籃球的習慣。」他不忘開自己身材的玩笑,好像只要維持良好的體態,就能忘記現實生活所施予他的暴力。雖然如此,他又說:「可是真的跟年輕的時候不一樣了,現在是球來了,我知道要去搶那顆球,不過身體就是動不了。」

寫作,這幾年在他生命中就是那顆球。他知道該寫,不過總是和自己說,「洗車是我的主業」,所以一再推拖;知道離上一本創作已經太久了,可是「工作太忙」,因此終究沒能重啟創作。「我覺得,好像只要我不在作品中承認洗車工的身份,我就還有一個作家的憧憬可以去寄託。」

他唯一沒說,也不敢承認的是:「我好像寫不出來了?」

有這種妻子,好像就不需要敵人了

就好像玩躲貓貓的人,總是期待被找到,藏在洗車場賣命工作的姜泰宇,最後還是被洛心給強拉了出來。

同為作家,亦是伴侶,洛心像是不願意吵醒睡夢中的人那樣,知道他面對寫作的怕,更明白他不能寫的慌,因此多年來只是小心翼翼地探問:「你要不要寫?」姜泰宇說,過去面對這樣的提問,「我就像是一個武林高手,即使被嚇了一跳,也不能露出破綻。」他把自己一藏再藏,直到事件爆發——

時值年末,洛心的重度憂鬱症如被冬日召喚,大舉復發。姜泰宇回憶:「那陣子很難熬,想先幫她清潔身體,可是她連怎麼洗頭都忘記了。從醫院接回來的時候,我只顧著安頓好她,甚至忘記店裡有尾牙,還自己沖了一碗泡麵墊肚子。」他重複說著當時自己的不知所措,「我從來沒有當過陪伴者,我不知道在這過程中會有這麼多的怒氣,但不能向病人發洩,只能撐著不能讓自己也崩潰。」

差點把自己都忘記的洛心,當時唯一記得的就是:「你的文章寫完了沒有?」她著急,一心想要趕在台北文學獎截稿之前把姜泰宇的計劃送出去,語氣漸漸變得強硬:「你一直不寫我會更焦慮。」

「簡直挾天子以令諸侯啊。」姜泰宇說,「不過我沒別的辦法了,只要能讓她好起來要我做什麼都可以。」

做什麼都可以,包括寫作。

他被半逼半就,連自己要投稿的是什麼都不知道,就趕快把試寫稿完成交給洛心。猶記那日交稿半晌,得不到一句回應,正要擔心,卻見洛心淚眼婆娑地轉身,輕輕道:「很好看。」

很多年以前,敷米漿的第一本書《你轉身,我下樓》出版時,當時的編輯亦曾經毫不吝嗇地給予鼓勵。但那是好久以前的事了,如今的姜泰宇,是連一個完整的句子都不確定能否好好描述的洗車技師。 「我真的還能寫嗎?」這個問句曾經像幽魂一樣繞著他轉,然而在多年以後,隔絕在洗車場的隆隆噪音聲之外,他那充滿油垢雙手的記憶漸漸復甦,只是因為那句毫不保留的肯定。

「文學是面向讀者的時候才完整。」他說,洛心成為此書的第一個讀者,再一次確立了姜泰宇身為作家的位置。

「有這種妻子,好像就不需要敵人,再多敵人都不重要了。」

也是在這個時候,敷米漿與姜泰宇的身影重疊,那是躊躇志滿,也是躊躇徘徊的狀態,兩者聚焦於一,落筆為文,開始傾訴這個故事:「我是作家,也是洗車人家。」

夢想有可能讓你粉身碎骨、血本無歸

這段妥協的路走得很漫長,一旦轉過身來,就再也無法迴避。這裡說的,不只是身份上的,還有創作的角度也是。從過去的「虛構創作」到《洗車人家》的「非虛構寫作」,姜泰宇亦花了許多時間去調適。

把生命傾倒給文字的人很容易受傷,傷的不光是自己,還有他筆下的人。他所能做的,一是誠實以對,二是主題捨取,「當我握有話語權的時候,就會提醒自己要節制。所以書中所記錄的,都是我經過一段省思,能夠冷靜處理的事情。」他沉默一會兒,再道:「也因此,我在書中幾乎沒有提到最早和我一起投資的合夥人,沒有寫到我們是如何聚如何散,因為筆拿在我手上,如果讀者只能單方面聽我描述的價值觀歧異,那不如不要說。」

「你想要當個沒有那麼討厭的大人,那是要付學費的。」姜泰宇說,其所謂大人者,指的是他的作家身份,也是老闆身份。「就某個角度來說,我是老闆沒錯,但之所以在書中敢自居為工人,不是因為我想刻意著墨底層,而是我的確一路碰撞地學習,抬頭才發現自己已然成了工人──每到一段時間,就會遇到整間店只剩我跟店長兩人單打獨鬥,如果碰到週休二日,就會是我自己一個人在做。在沒有人力支援的狀況,我是老闆還是勞工?我是資方還是勞方?」

他在書裡曾提及自己對於汽車美容的願景,其中之一,乃是希望讓這個行業能夠成為一份志業,而非過路暫停的公車站牌。為此,他所付出的代價,便是盡其所能地推動產業升級:推動週休二日、建立自己的勞保單位,給予員工所期待的薪資待遇⋯⋯。他說:「你有夢想,想替勞工階級發聲,但這個夢想有可能讓你粉身碎骨、血本無歸。」他面露微笑,像是明白自己傻,也驕傲此刻依然能夠這樣傻氣地相信這件事。

還以為我把憤怒藏得很好

《洗車人家》第一版書稿交給出版社的時候,總編輯提醒他書中有「太多憤怒」,或可試著調整?對此,姜泰宇靦腆:「他們一眼就把我看穿了」。

無論是出版社還是台北文學獎年金類的評審都是,他以為自己深藏不漏,實則湧現在文中的情感裡頭,孰淡孰濃,一眼就能夠捕捉。你問他是不是書裡是不是真的充滿憤怒?以前的他可能會四兩撥千金,用自己的招牌幽默伎倆糊弄過去,現在他不肯了,大方點點頭,說沒錯,「我總是充滿了憤怒。」

他記得有次參與文學營,擔任「大眾文學組」的老師——大眾文學者,言下之意,彷彿宣示了自己的寫作技巧不夠「純」——於此同時,又無意間聽見另一組的老師與他人閒聊之際,玩笑似地,說寫大眾文學的人對於創作「什麼都不懂」。

當時的他,心裡把拳頭握得很緊。

「我其實很想上前問他:那你懂什麼?」姜泰宇說:「你知道洗車輪的時候,要從內洗到外才省事嗎?你知道拋光機的用途嗎?你能夠⋯⋯」他一路細數下去,諸多書中沒有出現的專業術語,順手拈來。彼時的他不明白,為什麼活在專業的深谷裡,只是書唸得多一點,就能動輒把「你不懂」掛在嘴上?

「當初那些憤怒,完全沒有理由,只是因為自卑,老是怕別人看不起我。但現在回想起來,我真的不懂。」 他過去似乎總是在遮掩,遮掩並非文學科班出生、遮掩自己是一位洗車工——這個與文學八竿子打不著邊的行業——想讓自己更體面一點,穿上作家的襯衫,把洗車的事情拋得遠遠的。「但那樣讓我覺得自己好像是一個離柵欄很近很近的人,久了之後不知道我是柵欄外、還是被關在裡面的人。」

如是看來,《洗車人家》亦是一本和解之書,他一邊寫一邊明白,所有的恐懼都源於自身,「我過去的怒火,是想要假裝自己是個有用的人,喜歡搬出很多術語去掩飾我的心虛害怕。直到寫完以後,我才不再害怕。」 他笑起來的樣子,就像是櫻木花道抓抓頭髮說自己是門外漢,那樣理所當然、不卑不亢。

起初只是因為要投稿文學獎,甚至只是想讓洛心從憂鬱症走出來而已,不料也是因為這本書,讓自己走了出來。終於不必再假裝了,光是他寫下的文字被人閱讀,就讓自己感覺是一個有用的人。

柔軟的道(別)謝

離開前,他說:「有時候記者、編輯過來洗車場找我,洛心都會提醒我,送人走的時候不要鞠躬。」他笑說,「可是這點好難改啊,只要待在洗車場,就會下意識把腰彎得好低」,彷彿你的道別有多柔軟,就有多誠懇。也好似是靠這麼軟、這麼軟的送別,他才能與夥伴在洗車場走過一年又一年。

他在書中寫下一段文字——汽車美容叫做「Car Detailing」而不是「Car Washing」——他們自詡為汽車美容技師,雖然在台灣大家還是習慣叫他們洗車工。哪怕如此,「我們仍尊重自己,上班的時候穿便服來,換上制服工作;下班再換回便服,把一天下來努力的汗水扔掉,用舒服的樣子回家。」

無論被施以什麼樣的稱呼,他想要以自己為榮,以洗車之志為榮。

而那個深深、深深的鞠躬,也不僅是一種服務的態度,而是被信任著感謝。感謝在這風風雨雨之後,無論是洗車場還是身為作家的自己,總算還是活下來了啊。

採訪結束,他果然還是不由自主地,彎低了身體,說了一句很柔軟的謝謝,「謝謝你們來,」接著,他好像還說了:「謝謝你們,讓我寫下的東西變得有用啊。」

《洗車人家》

作者|姜泰宇(敷米漿)

出版|2020.12.04

出版社|寶瓶文化

.jpg)