租書店裡的政治犯與流亡者──拍謝少年談〈時代看顧正義的人〉

特務離開後,租書店老闆步入浴室扭開水龍頭、吞下藥丸;西裝筆挺的年邁人客拄著拐杖一步步踏入店內,尋找屬於今日的漫畫。歌聲傳來,「自由的男兒啊,你掛心一世人,無歇熱無歇寒⋯⋯」──戲裡,兩位長者重逢,含蓄而小心地寒暄;戲外的他們,是創辦香港銅鑼灣書店、在羅湖口岸被「消失」、近年移居台灣重啟書店後仍遭潑漆恐嚇的林榮基,以及白色恐怖政治受難前輩、《王子》雜誌創辦人蔡焜霖。

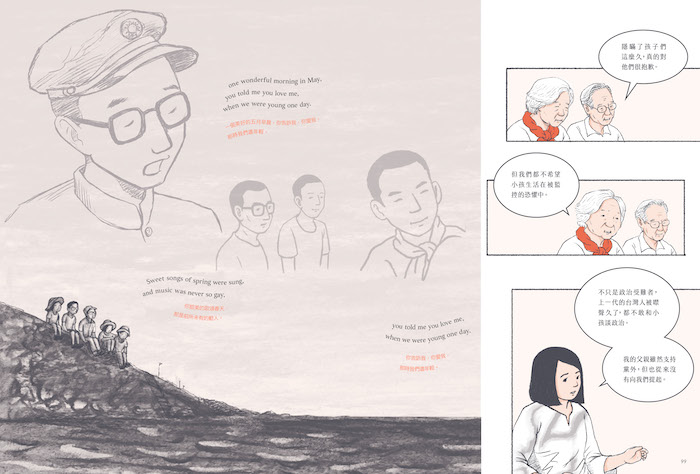

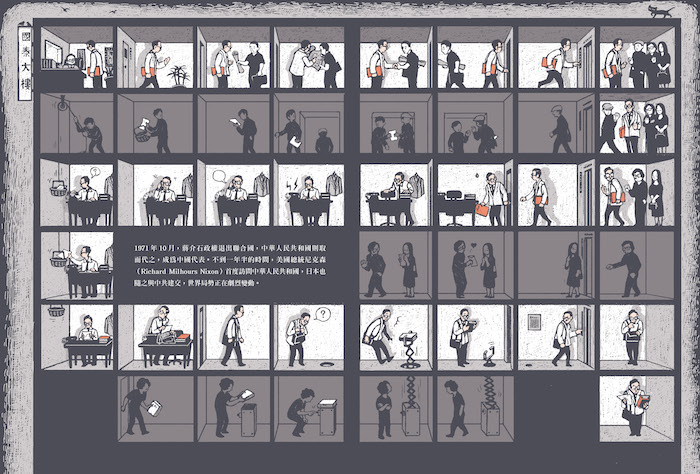

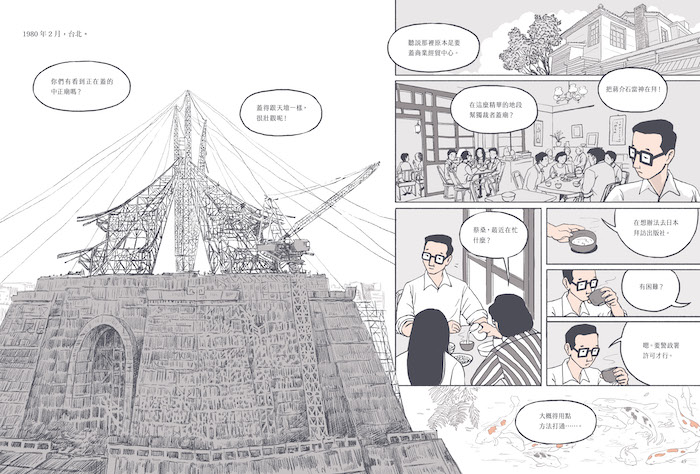

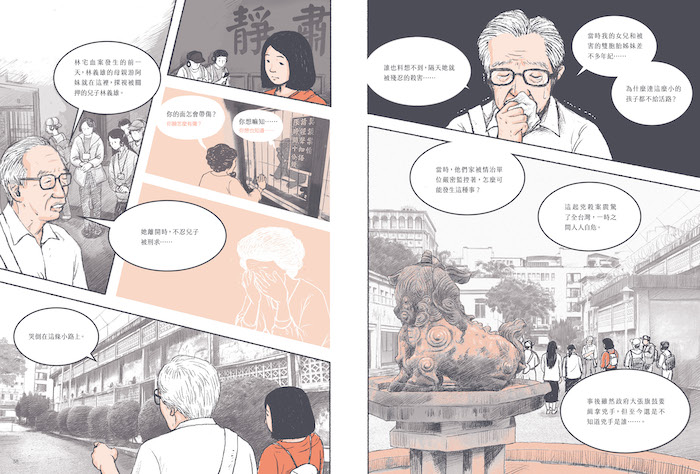

拍謝少年 15 日推出〈時代看顧正義的人〉最新 MV,與《狂飆一夢》導演廖建華、慢工文化打造的首部台灣政治受難者紀實漫畫《來自清水的孩子》、萬隆租書店重磅合作。透過平面漫畫、動態影像及非虛構場景的接力,交織出一段跨越世代的故事。

當蔡焜霖抵達租書店,彷彿想起六十年前因參與老師主持的讀書會,而被羅織「參加非法組織」罪名被捕;為自由奮鬥的半世紀,霎時濃縮在小小的書報空間。MV 中扮演戒嚴時期特務的租書店老闆 Michael 周,戲外其實一直很仰慕蔡前輩,讀到《來自清水的孩子》第三冊,提到蔡焜霖經歷十年牢獄,出獄後仍為突破審查制度下發行漫畫刊物的限制,創辦《王子》兒童雜誌,救援失業畫家與獄友⋯⋯便在過年跑回老家,挖出珍藏多年的《王子》雜誌。

《來自清水的孩子》主角,白色恐怖政治受難前輩、《王子》雜誌創辦人蔡焜霖於拍攝現場。(攝影:何思瑩)

拍謝少年坦言〈時代看顧正義的人〉是出道以來最政治的一首歌曲,MV 的拍攝則出乎意料。訪談當天,忘了誰突然一嘆:「不用戴口罩的時代啊。」我們在拍攝空檔 jam 聊,時間與空間與遂成了圍繞本次訪談的子旋律。

在過去,遇見更遠的未來

廖芸婕(跨國自由記者、慢工合作編劇,以下稱廖):在這支 MV 之前,〈時代看顧正義的人〉有另一支音樂影片,以綿長而卷軸式的動畫帶出敘事,畫面穿插錄音帶、護照等物件,最後停在一幅水彩群像,英文歌名是 An Era of Unsung Heroes,在加拿大的 TAIWANfest 播放。能否和我們聊聊它的背景?

維尼:2019 年,我們在香港反送中延燒的時候去到加拿大,去了才知道為什麼他們要辦 TAIWANfest 這個文化活動。活動現在由第二代接手,但第一代是海外黑名單、無法回台灣的知識份子。他們給我們一個很棒的概念:活動如果不辦,就沒有政治影響力了,因為不是每個人都是政壇明星、有話語權。即使在國外,他們還是有辦法用文化的方式,讓加拿大甚至北美洲的人知道什麼是台灣人、台灣人面臨什麼狀況。

加拿大 TAIWANfest 版本,英文題名〈An Era of Unsung Heroes〉。

宗翰:那次有去找創辦這活動的、在黑名單裡的前輩聊天,聽他們講故事。比如說早年他們無法入境台灣、到了機場還被遣返,就算回台灣可能是因為家人生病,在那個時代下,他們沒有自由。現在他們大概都七八十歲了,還是很關心台灣的狀況,會回來投票,也會傳訊息給我們。

薑薑:那時候韓國瑜超級超級如日中天,香港的事情則是全世界沒人敢發聲,同婚法又投輸了,整個台灣是一團亂的狀態。就音樂圈來說,很多樂團也不敢站出來講話,因為想去中國巡演。在那個狀況下,聽到前輩們分析國際情勢,就會非常,覺得就是安撫到你。他們看到的可能是更遠的未來,但我們在台灣當下感受到的是烏煙瘴氣,想到韓粉就崩潰。那趟旅程對我們有很大的啟發,所以回來就寫了這首歌,TAIWANfest 後來把它做成 MV,也改編為交響樂在當地演奏。

宗翰:加拿大之前我們先去了香港表演,那時候剛好反送中,進去機場就很多人在抗議,整個氣氛很嚴肅。表演時的主辦單位,也是平常會上街頭抗議的那種。後來我們跟主辦單位聊天,他們就提到,在這個時間點辦這個活動,其實心裡有點愧疚,朋友都在外面、在街頭上抗議。聊完我們覺得滿沈重的,但就覺得,我們去那邊是跟抗爭的人站在一起、給他們支持。

維尼:我記得我們去溫哥華還有參加香港的抗議活動,就幾個台客和香港人手牽手,唱加拿大國歌(薑薑:還有唱 Beyond 的〈海闊天空〉),我們就很支持他們,但是又不會唱,只能對嘴。

〈時代看顧正義的人〉MV 截圖,於萬隆租書店拍攝。

廖:〈時代看顧正義的人〉也是那年寫完的嗎?

維尼:好像是隔年年初。那年寫了〈山盟〉,是《歹勢好勢》最早寫好的歌,接著就是這首。

薑薑:這應該是我寫過最政治的歌。

廖:這句話很有趣。不知為何,總覺得你們唱政治很久了?

薑薑:通常我們不會這麼直接的講,不會具象的寫。因為我覺得我們還是音樂人,我們不把音樂當成政治工具。有一些樂團,比如說盤古樂團,就真的滿酷的。

維尼:而且台灣的年輕人已經很習慣自由這件事,如果一直用政治的歌詞跟他們說,搞不好他們會⋯⋯但如果把演出的 talking 融入一些時事,要大家去投票或者是,我覺得他們比較可以接受。至於和我們同年的人,政治的頭腦、方向都確定了,不用多說了。最近幾年,獨立音樂的觀眾年輕化趨勢真的非常明顯。

一首歌的畫面感與空間感

廖:專輯中〈百百人生〉是你們第一次在 MV 使用動畫,加上〈時代看顧正義的人〉MV 裡貫串的漫畫元素,好奇你們平常看動畫或漫畫嗎?

薑薑:有耶,我從小看到大,漫畫看比較多,動畫比較少。其實到疫情之前,我每個禮拜都會去租書店。我覺得去漫畫店是世界上最快樂的事情!有時候跟阿伯聊,他們會買啤酒,一邊看一邊喝。那是一個充滿著漫畫味道的地方,就很棒。而且我覺得現在僅存的漫畫店,都相對滿有品味的,你有機會看到一些很冷門、少見的漫畫。我住在六張犁那邊,那個白鹿洞的漫畫老闆還滿有品味的。

廖:嗯,漫畫店愈來愈少了。

薑薑:對啊,可是重點是接觸。你有辦法接觸到冷門的漫畫。因為冷門漫畫可能不有名,但它題材很有趣。台中,我家那邊的漫畫店是是完全倒光了,鄉下完全沒有漫畫店。

攝影:陳藝堂。

攝影:陳藝堂。

維尼:雖然有在看漫畫,但看〈百百人生〉的留言滿多人很感動,有點出乎意料。可能因為對我們來說,相較於繭哥(漫畫家陳繭)一開始 hardcore 的故事,MV 已經淡化。(薑薑大力點頭)本來故事有點像《晚安,布布》的感覺,角色都有很大的黑暗面。動畫的劇情比較跟著旋律走,但我覺得一個單純的故事還是有它的力量。

宗翰:目前的 MV 一開始在辦公室,是從傳訊息開始;但我記得繭哥的劇本裡還有她在工作上被欺負、跟主管搞婚外情⋯⋯(薑薑:非常《玫瑰瞳鈴眼》的那種。)

廖:你們在寫歌時、錄音時、或演出時,腦中會出現畫面嗎?

薑薑:我覺得 MV 就是我們畫面的具象化過程。但我們三個人負責不同的樂器,所以必須要用某個我們可能都知道的畫面、某種類型的故事,去構築那首歌的方向。譬如〈踅夜市〉或〈山盟〉的 MV,因為會和導演一起討論分鏡和腳本,我們就會給予一些想像。

維尼:在三人團、沒有太多樂器的情況下,要想辦法讓自己的樂器發出不一樣的聲音。就像是〈山盟〉,它前面有雲霧飄渺那樣的音色。對我來說,平常可能就要準備幾組比較破的、或比較飄的音色⋯⋯我自己貼標籤說,這是遇到〈山盟〉就可以使用的,有點像是聲音的濾鏡,或是基模。比較吵的歌,我就不會使用這個基模。

宗翰:我們第一個思考的一定是聲音;影像比較是一個輔助,是一個溝通出共識的過程,或者大家針對某一個主題去討論,因為如果只討論聲音,反而不容易聚焦。我覺得溝通畫面這件事也滿有趣的,我們在寫歌的時候,如果有個畫面大家可以去想像的話,好像更可以傳遞出那個感覺。

維尼:在聽覺裡面,空間感是用時間去描述嘛。比如說你想要描述蘇格蘭的高地,就不可能吉他、貝斯、鼓都催很快。一旦把這個時間感做出來之後,觀眾聽覺的空間就會被打開。以創作來說,為什麼〈山盟〉比較慢,因為那個山很大,像是一個短跑選手爬山,需要把時間付出給空間。

萬隆租書店裡的拍謝少年:宗翰、維尼、薑薑。(攝影:陳藝堂)

廖:這讓我想到,在文學及視覺作品中,許多創作者喜歡以時間及節奏的營造,雕琢敘事層次。在聲音的創作上呢?如何為聲音注入時間的層次?感覺從《海口味》、《少年沒夢不應該》到《歹勢好勢》,你們說了不少關於「時間」的故事。

薑薑:(沉默五秒)你的問題真的都很哲學。(眾人大笑)。其實有。在討論專輯主視覺的時候,我們一直提到時間,所以主視覺是一隻布滿紋路的手。因為,作為一個藝術創作者,你的手,像我們歌詞頁裡面,就是我們各自的手,彈樂器的手,都不太一樣。其實我們這張專輯也是滿哲學的,他本來在思考,在這個時間的潮流裡面,如何能夠自處。

這次寫歌,每一首歌都有它自己的故事;可是當今天視角拉到整張專輯看,的確時間在這張專輯裡面是佔有非常大的位置的。

宗翰:像我很喜歡 Mogwai(魔怪),他們以樂器演奏為主,現場就會感受到一個很強大的音場,大家會被包圍在音場裡面,這可能就是音樂帶來的空間感。

回到我們自己來說,比方說〈山盟〉好了,我們設定他是講一個跟山有關的故事,會想要營造一個在山裡面雲霧繚繞的空間感,這也會和音色選擇有關。比方說去設定 reverb、它的時間長度,或可能在不同空間裡收到的聲音,給觀眾不一樣的感受。

維尼:我們比較是野人派,每次編曲都要拿一個樂器,不是在電腦上面編曲。我們到現在都是一個禮拜會固定練團至少一次,面對自己的樂器、面對彼此的樂器都是非常熟悉的狀態。當我們討論空間和時間的時候,就是一直跑歌,去揣摩要多用力,或 reverb 要開成什麼樣子,公約數就會慢慢形成。也因為這樣,我們可以知道,怎麼樣從頭到尾去建構一個歌的感覺。

一起聽歌,一起唱歌

廖:那你們自己呢?你們對一個特定時光切片的記憶點,通常來自?

薑薑:我們一定是音樂吧。因為以前住在一起,會一起看一些樂團的演唱會,一起聽新專輯。像我記得去年 The Strokes 發的新片我們就非常喜歡,就是那個聲音啊、他們的方式、唱歌的方式,就又有點不一樣,有點新東西,就覺得超級!一開始玩團的時候我們還有 co 過他們的歌。或是來台灣超多次的 Yo La Tengo、Broken Social Scene,每一次我們看,都會有些有趣的回憶。

我記得有一年看 The Birthday ,團員很老了應該有五十幾歲了吧,中年大叔在那邊玩有點藍調的搖滾,真的很爽,日本就已經很成熟了有這種,他們的音樂是有各種不同年齡層的。

宗翰:看現場的這個文化,也是這十年來比較有被建立。以前專輯的黃金年代,主流歌手都賣得超好,不需要到處去跑表演。但 CD 逐漸不行之後,整個產業重心有點變成「樂團一定要演現場才能賺到錢」,就變成互相結合啊,大家也喜歡到現場去感受氛圍。我們以前去春吶、去野台開唱,去地下社會,就是這些地方讓我們感受到樂手在你面前表演的震撼,那個感覺是你以前聽 CD 都感受不到的。你在現場,那各種感官的線索,是遠超過你單純聽音樂本身。所以我覺得,聽團這件事越來越受歡迎,的確因為它有無法取代的個性在。

我們寫自己有感覺的故事,所以一般會被吸引的應該也是有類似體驗的人,也許大部分年紀和我們差不多。有時候會有兒子聽完覺得很不錯,就介紹給他爸爸之類的事,我看過父子一起來,覺得很有趣,音樂有跨越世代的可能。

廖:《來自清水的孩子》中有許多「一起唱歌」的橋段。你們平常在哪唱歌?自己唱歌、或和別人一起唱歌的滋味是?

薑薑:我們一起唱歌就是我們當觀眾的時候啊。對,我們現在也逃不掉,表演也要自己唱,所以其實就是⋯⋯都在搖滾樂的現場。

維尼:是沒有再去KTV了。你看我們一個禮拜練團兩次,然後週末又要表演一次兩次,我們一個禮拜已經四天一起唱歌了。(眾:哈哈哈哈)(薑薑:密度超高。)

《來自清水的孩子》內頁。(圖片提供:慢工文化)

《來自清水的孩子》內頁。(圖片提供:慢工文化)

廖:在錄音室錄音、和現場演出有何不同?

薑薑:錄音室唱歌壓力很大,因為所有人都會在看你。就像在一個空間裡面,全身脫光,然後別人會等你、看你好了沒這樣。

維尼:錄音室就很像拉斯馮提爾那個《厄夜變奏曲》,在那個空間,牆壁都是假的,你要自己演獨角戲,然後大家都在看你。現場就比較自然啦。

宗翰:比方說我們之前轉播時,現場沒有觀眾,那跟有觀眾的差別滿大的。沒有觀眾的現場,對我們來講就很像是在練團;就算螢幕後面是有觀眾的,可是我們在現場是感受不到的。

薑薑:比較尷尬的是,你說「台下的朋友大家好」,然後下面沒有人。

維尼:而且那種表演很容易分心。比如說觀眾的存在,他是幾百個人的體溫,像是熱浪襲來;那沒有觀眾的話只有攝影師、音控,好像在演戲。可是我們又不是安靜的樂團。

音樂其實也是一種運動,特別是演出的時候。所以也滿需要節奏樂器,鼓這邊幫我們去抓節奏感。演出就是身體控制,比如說表演六十分鐘,比較會注意的是不要把力氣在前兩首就花完,而是要去感受一下團員們,「ㄟˊ他今天小鼓打的比較大力喔」,那我可能要去呼應一下他的狀況。

廖:那有沒有零音樂、單純清唱的時候啊?

宗翰:騎車的時候吧?騎車的感覺就是,那個安全帽就可以建構出一個音場。(薑薑看向宗翰:這個我不知道!我會啦,騎車還不錯。)

薑薑:我想到第一次幫別人寫歌是楊力州導演的《拔一條河》,也是因為這樣我們認識現在的製作人小豪哥。我們跑去甲仙國小,就是跟一群小屁孩唱歌,十幾個小朋友吧,從四年級到六年級,很不受控制。那時候我們剛當完兵、出社會沒多久,第一次參與電影製作,我印象很深刻是,別人唱你的歌是在練習⋯⋯那時候還沒有現場大合唱的經驗,所以感覺很特別。

後來比較多人知道我們,漸漸有人會和我們一起大合唱,那是一個很棒的能量反饋。有時候台下唱的比台上大聲,就像是當初我們接觸到搖滾樂、喜歡上搖滾樂的瞬間。因為我們其實先是朋友,才一起玩團,所以有很多一起在台下唱歌的感受。這是人類最原始的共鳴嗎,那個共鳴是「欸我們都很喜歡!」然後我們就唱一樣的東西。

所以,完全可以想像漫畫裡面寫到的那個畫面。我覺得這對人類來說是非常自然而然的事情,當你什麼都沒有的時候,你還可以唱歌。

廖:和不同世代或時代的人一起唱歌,是什麼感覺?

維尼:比如蚵仔寮的大哥們?有時候他們會選在有卡拉 OK 的店裡面喝酒,然後說:「這台機器我投了幾萬塊,要給他唱完。」

薑薑:沒有幾萬塊啦!一千五啦,一首歌十塊,他們說要唱滿一千五才可以回去這樣。一百五十首歌,一首歌四分鐘好了。就每個人都邊喝邊唱,都吐了這樣。

廖:這次〈時代看顧正義的人〉找來濁水溪公社的小柯一起合唱,滋味是?

維尼:小柯喔,其實是我們專輯歌寫好了之後,覺得這首歌很適合他唱,因為他不管是在音樂或是思想上,都是我們這種台派樂團的啟蒙者。那時候他算是已經退役滿多年,我們也不是很有自信小柯會答應。那就請小子約他,因為小子之前有幫他作過封面。約在他家附近,永和那邊的一個媽媽熱炒,還在想他會不會出現,結果ㄟ~出現了。我們就從五點喝酒聊天聊到十一點,很開心,他就說好。

維尼:就是很相挺這樣。我們年輕的時候,把搖滾樂和政治勾得最深的,濁團一定是前幾名,所以我覺得針對這個主題,包括這首歌想講的事情,找他就很適合。也還好他有答應,因為我覺得他快要被年輕歌迷忘記他是誰,這是一個損失。

這首歌隱含的,也有一種前、後輩的對話感。像是他是已經到了這個地方,跟我們說:「年輕人啊,要追上我們,不能落後!」所以他是在歌曲裡面先唱,我們有點接棒的感覺。

當一首歌不只是一首歌

廖:能否和我們聊聊《歹勢好勢》的命名過程?

薑薑:我們歌都寫完、最後要調整歌詞的時候,有去找黑哥(謝銘祐)當台語顧問,他也給我們一些想法。如果真的是有在用台語的人,那個「好勢」一定是會掛在嘴邊的。我們對話過程中一直出現好勢、歹勢,覺得這個詞很有趣。

說文解字的話,在意義被轉介前,「勢」就是狀態,「好」、「歹」就是好的和不好的狀態,我覺得這很符合我們寫歌的日子,跟這些歌曲最後串起來的感覺。好、壞之外,你自己在想什麼,你怎麼面對這些好壞狀態,或許才是比較重要的。

廖:你講的是你們寫歌的心境,也就是從 2019 年跨越到 2021 年的感覺?

薑薑:對對。

廖:這兩年世界變化滿大的。〈時代看顧正義的人〉從兩年前的加拿大之旅、到進入錄音室、到今天拍攝 MV,有沒有任何背景或元素,影響了這首歌的發展與呈現方向?

維尼:最大的轉變應該是慢工找我們合作。(眾:哈哈哈哈)因為這首歌曲,他原本的故事很難呈現嘛,TAIWANfest 原本的版本可能已經是最好的呈現,因為是他們自己剪起來的故事。但我覺得音樂跟影像未必要鉤連很深,就算發展是不同的,我們需要的是核心。所以我覺得有這個機會可以把蔡前輩的故事,透過林榮基老闆拍出來,真的是超級奇妙的。我們當初真的沒有想到有這齣戲發生。

薑薑:但我覺得這是台灣最有趣的地方。轉型正義這個題目超級硬,對你們來說、對我們來說都是,所以一開始我們並不打算把他拍成 MV。不過這一兩年的局勢,讓大家認識到轉型正義不再是口號而已,而是能透過像《來自清水的孩子》這種比較軟性、有文化力、又有故事的方式去讓大家閱讀。現在有很多政治明星,但像蔡前輩,我想大概九十九趴的人都不知道紅葉少棒跟他有關聯,這些都是值得被記錄的。它才能真正在原本的教育體制之外,給大家不同的元素。

《來自清水的孩子》內頁。(圖片提供:慢工文化)

《來自清水的孩子》內頁。(圖片提供:慢工文化)

《來自清水的孩子》內頁。(圖片提供:慢工文化)

我有買《湯德章》那本,他的風格是給小朋友看的;可是我覺得如果小孩讀到它、會認識到原來台灣以前的狀況是這樣,這才是發芽。以前我覺得轉型正義像是一個比較口號式的東西,我們這一輩長大的過程裡,對於民主的討論有時候太政治化,而非深入民主的本質。故事比較容易讓大家記憶,不會只變成政治操作。

宗翰:應該說,新聞上的轉型正義,大家並不知道它背後是在做什麼。可是如果有故事的話,大家就會理解到他們也是人。《來自清水的孩子》就是很好的一個例子,讓大家可以知道以前發生了什麼樣的事情、這些人有什麼樣的經歷和遭遇。透過它,你可以感同身受地去理解,這個轉型正義才會有真正的力量,這個故事也才能繼續被傳下去。

薑薑:一首歌也會牽起很多在做類似事情的人。比方說史明文物館找我們去做那個開箱,我們本來可能是完全沒有交集的。我覺得做創作,這種火花是最棒的。因為其實會跟慢工合作,是因為在疫情期間我太無聊了,就把我買的台灣漫畫拍一拍放在 IG上面,跟大家說欸可以買台灣的漫畫,結果好像就被珮珊(慢工文化總編輯)看到了,緣份其實超級奇妙的。

廖:有人問過你們的參政意願嗎?

薑薑:怎麼可能!閃靈現在有幾場表演?我覺得表演比較快樂,參政這要幹嘛⋯⋯

維尼:我不想要當公僕。我想要練團。

實現「夢夢夢」

廖:這張專輯的 MV,好像很多都放了雙語字幕?

薑薑:我們這次都有做英文、日文字幕,之後還會有韓文。

宗翰:這次我們有嘗試把作品輸出到海外,所以我們在日本也有透過 Disk Union 正式發行,是實體的部分。韓國也在企劃。馬來西亞也有輸出我們的 CD 到那邊。

廖:和我們分享一些未來的計劃吧!聽說姚導(姚登元)的紀錄片快要完成了?非常期待。

薑薑:這感覺可以寫一首「時間不管理」(台語),哈哈哈。

維尼:目前最重要的還是「夢夢夢」,因為我們工作團隊很小,只有三四個。明年會把這個做出來,然後期待一下蚵仔寮小搖滾,然後假設大港沒有延的話……

薑薑:「夢夢夢」的構想,主要就是想要演《歹勢好勢》這張專輯。線上有線上呈現的方式,我們要做一個有敘事性的線上演出,可以把他當一部巨型 MV、或是音樂劇嗎,就是他會有一些鏡頭語言或是敘事,不會只是一個搖滾樂團單純地站在舞台上演出。

維尼:有點像是 Pink Floyd 在龐貝古城那樣,他不會只有樂團,會有火山爆發。但我們沒有火山,只有(薑薑:龜山島!)重點是這個演出,我們在命名上面也不會讓大家覺得是某某演唱會紀實,因為他叫做「夢夢夢」,做夢的夢。

廖:和「茫」(台語)有關嗎?

維尼:哈本來真的有這樣想。比如說叫魏斯安德森去拍一部偵探電影,他大概會拍成一個半真半假的狀態。「夢夢夢」的定位比較像這樣。小柯、惠婷、還有余佩真都會一起表演,他們三個人除了唱歌之外,也會透過演出讓歌和歌之間轉場,起承轉合。

宗翰:用影像去呈現,其實能做的事情比現場還多。比方說用不同的設計、場景、美術道具去製造出不同的情境,那是我們只有三個人在現場做不到的。既然我們要作這樣的影像直播,那我們就讓影像再對「歹勢」、「好勢」有多一層詮釋。當然實際內容是什麼,大家要看了才知道。

廖:說到這個,你們之前有部《青春走傱》還找得到嗎?

薑薑:我也很想知道,因為我沒有⋯⋯

後記

《青春走傱》是 2018 年 Toyota 委託楊力州導演拍攝的紀錄式廣告作品,時任副導演為長期記錄拍謝少年的導演姚登元。《來自清水的孩子》主編、慢工社長黃珮珊便是在回台灣的某一天,搭乘統聯客運時看到這部紀錄片、第一次認識拍謝少年。

「我本來以為是統聯廣告,結果是 Toyota 廣告,中間很像紀錄片,整個混搭到不行的作品居然在統聯上播,我覺得很迷幻。」只不過真正開啟合作,還是來自於一個 tag,「前面的那些緣份一點用都沒有,真實人生就是這麼的樸實無華哈哈哈哈。」

MV 拍攝當日,慢工編輯何思瑩透露現場《王子》實體雜誌是製片上網找到的。這些雜誌,比後來流傳的《王子》更大開本、符合蔡前輩創刊時尺寸,但就連當時為雜誌赴湯蹈火的蔡前輩手邊也沒有,只剩掃描檔案。

而蔡前輩雖是漫畫界知名人物、更在 2018 年以《王子》創刊人身分獲得金漫獎「特別貢獻獎」,白色王子的故事,若非同樣耕耘兒童文學多年的游珮芸老師與慢工提案,或許就沒有《來自清水的孩子》的誕生,乃至於一部偕同港台有志者合作、攜手完成的音樂短片。

或許不只是緣份。在 2021 年即將結束前,我想起香港人至今未竟的煲底之約。

香港漫畫家阿塗筆下,眾人一齊數「四、三、二、一 ⋯⋯!」同時拿掉豬嘴(防毒面罩)和口罩、彼此以真面目歡喜相認的場景,不知何年何月能夠實現。

林榮基於拍攝現場。(攝影:陳藝堂)

但正如同台灣,掙得自由空氣的過程並非一日兩日,是「今仔日咱來相挺啊」、「明仔載閣有新的人」輪番接力;歷史也反覆提醒著,總有受壓迫的文化歷經漫長煎熬後、終究浴火重生的故事。《來自清水的孩子》故事主角蔡前輩曾說過自己非常喜愛〈化作千風〉,每每唱:「都會感覺,那些不幸被殺害的政治受難者,並沒有離開我們。」(歌詞源自美國詩歌 Do not stand at my grave and weep ,由日本作家、歌手新井滿譯為日文後譜曲。)

對時間的洪流而言,「總有一天」靠的是意志,而非僅僅緣份。聚散有時,白駒過隙的人生裡有太多宴席,無須相約,亦無須相送。惟有共志,讓縱然未曾交陪的彼此,總能在天涯海角的某一時刻碰頭。

《來自清水的孩子》

作者|游珮芸、周見信

出版社|慢工文化