問題是:藝術天才能在過去的臺灣活下來嗎?|臺灣美術兩百年(下)

續上篇,隨著國民政府來台,畫壇的生態也改變了。認為水墨才能稱為「國畫」的畫家們,抨擊日本美育養成的本省籍畫家們畫的是「日本畫」,白色恐怖時期,政治成為創作心靈們需要面對的巨大命題,即便爭議已過,但歷史不會逆反,而是在畫家們身上留下痕跡。

沒有選擇的選擇

一次次拜訪畫家,顏娟英從言談與歷史間,記憶他們身處的縫隙與左右為難。

她常去拜訪林玉山。從系主任是黃君璧時,林玉山就在師大美術系教書了,教的不是聞名的膠彩,而是水墨花鳥。

「他發展出一套特技一樣的,五分鐘就把麻雀畫好,但這其實就是侷限他繪畫的風格。以前那種大幅、大氣魄的變得很少見。」水墨大師領導的學院裡,林玉山擁有一席之地,處境也更加微妙,「一方面他也加入外省人的繪畫圈,七友八朋之類的,很多都是黨國元老吧。但他要很警慎地踩在天秤上,也要替他以前的學生們說幾句話。」

林玉山,〈獻馬圖〉,膠彩、紙,131.7×200.2cm,1943,高雄市立美術館典藏。左為林玉山 1943 年修改的版本,右為根據原先畫作的畫面後來補畫。

高雄市立美術館藏有林玉山的〈獻馬圖〉,原先創作於日治末期的 1943 年,記錄當時因戰爭物資匱乏,日軍徵調馬匹的畫面。二二八後為避禍,他將日本國旗改為中華民國國旗,並且從未對家人提過作品的存在。九〇年代之後,意外發現這幅壓在櫃底的畫作,已遭白蟻侵蝕大半,畫家憑記憶將那半塊復原——那是作品本來的樣子,只是有段時間,不能這樣畫。

被視為臺灣最重要藝術家之一的顏水龍,在法國、日本見學返台後全心投入手工藝的推廣教育工作,卻屢遭排擠。他從日治時期便有感工藝人才容易斷層,提出工藝學校的概念,但籌備多時的萊園工藝學校卻未獲准立案。1967 年,無黨籍的高玉樹奇蹟式地突破國民黨包圍,第二次當選臺北市長,聘請顏水龍擔任顧問,才讓他保有些需發揮的空間。如今市景燦爛的仁愛路、敦化南路兩條林蔭大道,就是顏水龍規劃的。

當顏娟英拜訪顏水龍時,他曾提及自己四〇年代被請去北京成立平民技藝所的經驗:「他去了就發現,如果留在北京的話,對一般人不能表明他是臺灣人。在那裡臺灣人是沒有地位的,對北京人來講,臺灣人跟日本人是差不多的,都是『敵國的人』。」

局部:顏水龍,〈從農業社會到工業社會〉,磁磚、陶片,400×10000cm,1969,臺北劍潭公園,凃寬裕拍攝。

顏水龍,〈觀音山〉,油彩、三夾板,60.5x81cm,1947,家屬收藏,中央研究院臺灣史研究所檔案館提供。此畫一直掛在顏水龍家中。

顏水龍對於中華民國接管臺灣,感到痛苦:「有一次他告訴我,他就躲起來哭啊。人家都好像很開心迎接,但因為他知道北京的樣子,看過中國人教育落後,傳統的包袱又多又重。他說他在一個柱子上寫下『我不願意成為中國人』⋯⋯但這沒有選擇啊。」

《臺灣美術兩百年》收錄李石樵作品〈市場口〉,永樂市場裡一名衣著亮麗的摩登女子經過,與四周農民、平民形成強烈對比。畫誕生的背景,是二戰後臺灣被納入中國經濟體,民生資源被大量運往中國支援,造成嚴重的通貨膨脹,從上海而來的女子,會知道臺灣人民心中的憤怒與不滿嗎?畫前端的米販,撇頭而過,不願直視。

在陳澄波以〈慶祝日〉表達內心洋溢之情的同時,李石樵發表〈市場口〉,並對記者說,這是他希望傳達給行政長官陳儀的唯一報告書。他接著表示:「繪畫必然是生活在社會中,與大眾共相處的。這並不是說畫家得譁眾取媚,而是表現出畫家自發的良心。」

李石樵,〈 市場口〉,油彩、畫布,157×146cm,1946,第一屆省展參展,李石樵美術館收藏。

顏娟英說,那段時間李石樵誕生許多巔峰之作,「他想要做群像、有戲劇性的東西,想要用作品傳達 message,而不是只有美而已。」但是這樣的心念,捱不過後來的漠視:「創作的力量就慢慢往下走,沒有人給他肯定,也沒有贊助者,生活非常困難。」

她去拜訪發現,李石樵很少賣出重要的作品,大多都賣晚年小品、靜物畫。「重要代表作他盡可能都留在家裡,他應該很早就相信政府不可靠,要自己成立美術館。」也是在他家看到畫完後立刻秘密藏起來的作品,如陰森風格、暗指蔣介石的〈大將軍〉:「他不用說什麼,拿出來就讓你嚇一跳:原來有這樣的作品。」

採訪李石樵時,他已八十幾歲。老先生堅持不說國語,以口音濃厚的台語夾雜日語追憶撐過來的日子。畫家沒說,但她後來得知的是,為了養活一家十一口,他也曾每天中午騎著腳踏車到市場收集丟棄的菜葉,幫忙在院子餵雞鴨——那是從前被稱為「洋畫壇的權威」的人。

我問,早逝的黃土水、陳植棋如果還活著的話,是不是也只能走入這種鬱悶的處境?

顏娟英只答:「⋯⋯如果沒有被槍殺的話。」

想想又說:「有些人會覺得說,黃土水創作都在日本,他好像跟臺灣的關係不大,說這是殖民地時代的東西,他不過就是迎合日本人。其實這都是誤解,如果他活下來,他當然會回臺灣啊——會在臺灣創作,會創作更多表現臺灣的風土、臺灣人精神的作品。臺灣美術史會有更豐盛的基礎或成果,當然是這樣。問題就是:他能不能活下來。」

沒人在乎你在乎的事

顏娟英在總論〈臺灣美術史與自我認同〉中,懺悔剛上大學時曾暗暗覺得教授無聊。李石樵讓她想到那位教授黃得時,她後來研究才發現,黃得時曾在副刊任職、重要議題多所發言,備受尊重。「你讓他去教大一國文,其實是不對的。他好像被錯置到一個邊緣,沒有人可以理解他的成就。」

她也寫到就讀碩士班時,上故宮書畫處處長江兆申的課。上課時間學生們到辦公室門口等,有時老師未回神過來,直到她敲門才抬起頭來說,「我好苦,真想去死。」

顏娟英說那時候不太能理解,但其實想想,在威權時代抱著理想做研究,豈能不苦。

「他是一個創作者啊,但是你靠創作養不了家。有段時間他到美國大開眼界,看到博物館是怎麼辦展覽、做展覽圖錄,回來就很認真做文徵明的研究啊、明末變形主義展覽,那是一段很寶貴的時間⋯⋯可是長官不 care 這種東西啊,就會說,我要出國啦,欸你給我畫一些畫,我要帶去當禮物。」

研究畫家們,讓顏娟英看見從前仰望著的長輩們,原來那些陰暗的背影,來自一個個被削去羽翼的創作靈魂。

「從五〇年代以後,整個臺灣文化是非常壓抑的。我們整天背課本,從小就在反攻大陸、小心匪諜,那些東西佔了我們很大的腦袋或體力,對文化非常不重視⋯⋯文化人或是藝術家就在這樣的氛圍底下被排擠,或是慢慢地萎縮。」

不能談政治,因此後輩也不懂:「我們不理解他們,只覺得他們的作品沒什麼意思,或是『為什麼總是這樣很苦澀的樣子?』」

不是所有人都像黃土水、陳植棋拋頭顱灑熱血——或說,二二八肅殺之後,已無人能這般大聲疾呼。《臺灣美術兩百年》裡也收錄這些安靜的人,像是深居簡出的袁旃,顏娟英稱之為「創作上的孤獨修行者,更是研究藝術史和文物維修的寂寞前行者」。

探訪畫家,要聯絡她先生(以《上山》為臺灣影迷所知的陳耀圻),打電話有固定時間,文章完成後要字斟句酌,彷彿驚動了本就不該打擾的隱士。袁旃早在 1963 年時就前往比利時,21 歲的少女寄宿清苦的修道院,以七年時間攻讀西洋藝術史與文物修復。

顏娟英不免有些激動起來:「在那個年代學藝術史,你能想像嗎?完全沒有發揮的可能,不能教書也不能夠幹嘛。沒有人知道她的價值在哪裡;教堂的修復、壁畫的修復她都有實習過,但她所學的,無論是西洋藝術史或修復,都沒有人 care。」

創作的歸屬感

顏娟英今年 72 歲了,她一直記得幼稚園時,老師和她說,她名字寫錯了,受日本教育的媽媽寫的是日文漢字「顔」。小小差異成為她當時巨大的打擊:媽媽連名字都會教錯。

「沒有人跟你解釋為什麼學校跟實際生活裡會有這樣的落差。學校教你的是官方的、制式的,不容許你去挑戰,你還可以挑戰你媽媽(笑),但你不能挑戰學校,因為你還要考試、升學,才能在這個社會上立足。這可以說是一個非常悲哀的事,我們都是出了國以後,才開始理解我們對自己的家、自己的鄉土,臺灣,都不認識。」

《臺灣美術兩百年》撰寫團隊裡,魏竹君研究領域特別針對後國族身份認同議題。1976 年出生的她,即便晚顏娟英二十餘歲,依然感受到臺灣那股彷彿凝結了空氣的滯悶感,那是她身為爸媽心中的「好學生」「乖女兒」,一路考取最高學府卻始終不覺得得到自由的鬱悶。

她還記得 2002 年參觀北美館的台北雙年展,見到陳界仁的〈凌遲考:一張歷史照片的迴音〉。藝術家以不知名的法國士兵於 1905 年拍攝的中國酷刑照片發展出短片,受刑人在被凌遲時竟露出一抹微笑。

陳界仁,〈凌遲考:一張歷史照片的迴音〉,錄像,2002,藝術家自藏,陳界仁工作室提供。

「畫面很恐怖,可是那時候給我的感覺是震驚。影片整個是無聲的,很壓抑,像要表達某種訊息,好像要控訴什麼,又講不出來,沒有語言⋯⋯那種經驗跟從小到大的感覺很像。那種悶就是,你也沒什麼不快樂,生活也滿順遂,但⋯⋯」

顏娟英:「但就覺得沒有意義?」

魏竹君:「對。就想說三十歲差不多就可以死了吧。三十歲的時候就想說我怎麼還在這?」

終究是活過了三十歲。迎來解嚴、臺灣社會逐漸開放的生活,但也還記得過去的窒息感,現在的魏竹君對於「臺灣認同」有了更多想法。「我們談『認同』都很在意『同』這個事情,但更重要是討論『異』,就是不同的東西。如果沒有討論不同的東西,很可能就會變成一種壓迫。」

她眼裡的臺灣美術史,也從「異」開展:「臺灣藝術家,其實在追求的是『如何和世界不同』,怎樣表現自我?跟西洋的、日本的藝術要如何不同?黃土水就是一個很好的例子,去找出自己的路線,能夠代表臺灣精神的作品,要把自己的位置雕刻出來。」

2020 年北美館舉辦〈江賢二:回顧展〉,旅居紐約三十多年、曾說出「打從我一出國,就從來沒有想到要回臺灣」的畫家回到臺灣定居金樽,風格漸漸從以往的鬱鬱低沉,轉而反映出一年四季土地的繽紛色彩。

魏竹君也對此有感:「我們在找歸屬感的時候,有時候不是完全懷舊或是返鄉,更多的時候是創作——你在創新中找到自己的歸屬感。我怎麼創造我自己,那個東西是我很自在、屬於我的。那是我在臺灣藝術,或江賢二藝術裡看到的。」

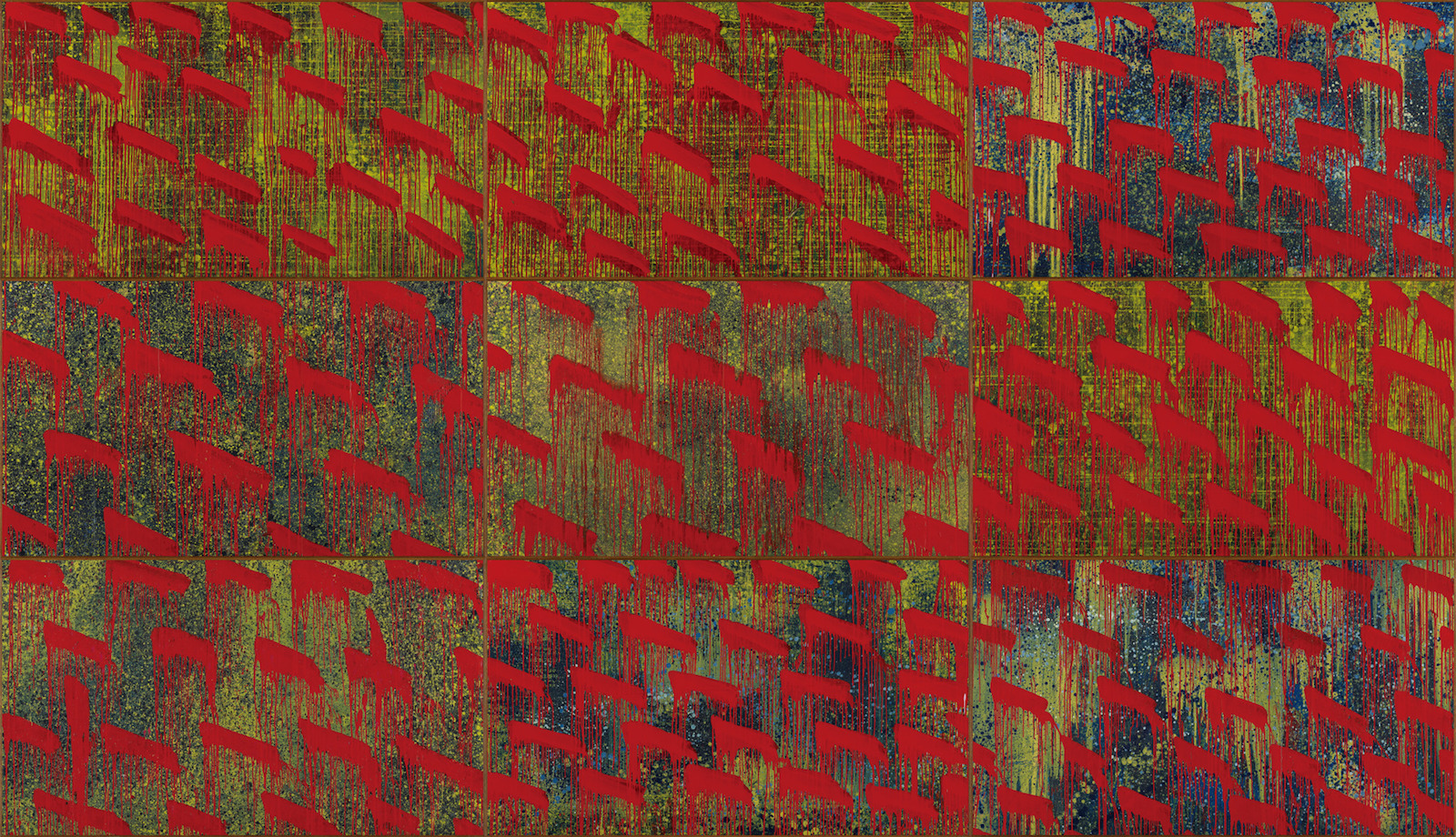

江賢二,〈金樽/夏〉,油彩、複合媒材,470×450cm,2019,藝術家自藏。

江賢二,〈金樽/秋〉,油彩、複合媒材,360×630cm,2019,私人收藏。

或許〈甘露水〉之所以動人,也是我們在破殼而出的女子身上,看到了再也不是希臘、羅馬雕像的美,而是從我們熟悉的肢體感、動作、長相裡,留下了脫俗的瞬間。那是藝術家燃燒自我生命,留下來的「甘露」。

去了好幾次《不朽的青春》展場,魏竹君看到民眾交頭接耳,「原來媽媽的畫畫老師是這麼厲害的人?」介紹牌上的名字,曾經是他們的鄰居、家族舊識⋯⋯展覽像是拼圖,除了官方記載的,也把民間的記憶拼上。他們也曾是臺灣美術的見證者,只是可能也不知道自己見證了什麼。

魏竹君說,展覽裡的感動應該就是瞭解了:「我所經歷的,是跟這個社會連結在一起的。」

《臺灣美術兩百年》

作者|顏娟英、蔡家丘總策劃,顏娟英、蔡家丘、黃琪惠、楊淳嫻、魏竹君等 23 人撰

出版者|春山出版

出版日期|2022.04.06

.jpg)