九〇年代的拉子末世憂鬱──邱妙津、陳若菲、吳靜怡及台灣女同志影像史

(編按:本文摘錄自《她的電影意識史 Just another cinema》中〈揭開女同性戀影像史的木盒子── 21世紀前的拉子劇情、紀錄檔案〉,完整篇幅中亦有論及誕生於世紀末的李湘茹《2,1》和陳若菲《海角天涯》,補齊台灣女同志影像史中不可缺少的一頁。)

「不是所有具有紀念價值的東西,都會被我收到這個盒子裡。進來的物件必須奇蹟中的奇蹟、幸福中的幸福——我將它們當成我人生的帳篷與營火——木頭盒子組合出一個宇宙,這個宇宙試著回答我:我可以活下去嗎?我視這些物品為令我不致崩潰、分解與碎裂的黏合劑。」——《永別書》張亦絢

2015 年張亦絢寫下這本書之後,再過了幾年又出了《感情百物》。《感情百物》彷彿木頭盒子本身,我閱讀時,與百物們身處其中,向外窺視的,則是《永別書》小說裡輻射出的世界。

那之前,我與拉子夥伴雨辰在一個關於女同志史料再創的計畫「再現.抵抗.瓦解: 一次重訪台灣同志污名史的邀請」中,張亦絢聽聞了我們在徵集過程的挫敗(容我以主觀粗暴銓釋如下):女同運動前輩在面對曾經全力獵奇的媒體暴力曝光與運動創傷後,對我們的批判防衛與全面抵制。

張亦絢說:時間還不夠久。

我現在的理解方式是,整個九〇年代的歷史對台灣拉子而言,幾乎是場集體的 PTSD,妳去搜尋,可以看見——過度警覺、逃避麻木、再度體驗創傷。

我們這種出道於幾近歌舞昇平的 2000 年代的知識份子女同性戀們,第一次上街同志遊行時,我們用全身的毛細孔感知到周遭人們戴著的口罩,不亞於 COVID-19 的後霸權時代;緊跟在身後的暗影,像是九〇的女同志媒體偷拍恐慌,像是與婦女運動結盟共道又分家決裂,酷兒左派與性解放、性工作合一,彷若理論是未來的希望,卻像珠穆朗瑪峰上的氧氣筒般,拿在手上也不等於倖存。

一九九〇前,火鳥之舞:邱妙津,及更早持導演筒的陳若菲

《鬼的狂歡》,邱妙津。

有人死去。

我在九五之後,捧著她的遺書。什麼都不知道的自己,日後卻像懷抱著倖存者愧疚活著。除了書中的線索,我不知道前輩的經歷,卻莫名繼承了一種末世的情緒,這種過於青澀的繼承,接近於後來我們看到的《蒙馬特之愛與死》紀錄片中《鬼的狂歡》的再創片段,暴烈、深沉,卻是斷裂的、被後人再填空補充的。史特拉汶斯基的《春之祭》琴音震懾耳廓,裸身男子在海畔舞蹈;男子面對類亂倫而無實踐空間的情感,愛人喪失。影像畫面構圖若安哲羅普洛斯《霧中風景》,海岸沙中的獻祭之舞。

許久之後,當有幸再親見邱妙津 1990 年的《鬼的狂歡》影像時,令人震懾是過早橫空出世的酷兒,裸身男子在馬路上的目空無物、散落一地的酒水與狂妄;亙隔於世間道德的兄妹情,在腳踝親暱搔弄間的慾望,如此真切。這與霧白的沙灘無關,儘管沙灘帶出人世的孤寂。

沒幾年,她去了法國,寫下:「但世界並沒有錯它還是繼續是那個世界,而且繼續破碎;世界並沒有錯,只是我受傷害了。」隔年她離世。

根據當時的攝影與共同編劇林許文二的回顧,她愛笑,總笑。林許認識她是在「第一屆影像傳播藝術人才研習會影像創意班」上,與副導鍾鴻遠組成討論團隊,以邱在報紙發表的〈鬼的狂歡〉改編劇本,各種因緣際會,決定以鍾當時的租屋處作為拍片場所,至於潘明俊在漲潮浪湧中舞出獻祭的那場戲,則是福隆海水浴場。

我為何要記下這些場所?自我質疑的同時,我又忍不住思忖,《鬼的狂歡》牆上展弄的照片如果是年代的線索,有哪些是屬於她本人的嗎?有可能來自前一年才開張的誠品書店?女性影展還沒問世、1992 年金馬同志影片專題未臨。當時她身邊可否有「大專院校姊妹營」、「扌歪角度」或「我們之間」這等同樣在 1990 年濫觴,日後容納、empower 女同性戀團體的夥伴嗎?為何感覺她孤寂至此,尚且未能找到詞彙言說自身(直到她在《鱷魚手記》半戲謔地寫下「拉子」一詞)?

看著今日《鬼的狂歡》數位掃描影像,我一面循各種線索可能,無非是想找到她的時空下,與我軀體、腦內、舉措中拉子文化養成的連結可能性;像是對繼承的恐慌,焦慮女同志歷史逐漸模糊、空白,因此抓著各種線頭如寶物,囫圇收攏在盒子裡。

我們都知道那個年代保守,相較於今。但是如何保守?人際或自我認同如何受震盪?而此,對我輩或更後來者又有什麼影響?這些線頭裡是否藏著解答?

《鬼的狂歡》一直是都市傳說,長年無緣可見。至於最早被我收起的線頭,是周美玲,她約莫從九〇中後,桀敖、展翅,不吝現身。因此無論是自己作為一名觀眾,或一名採訪者、追索人,在爬梳女同影像史時,最顯眼的就屬她了。

但怎麼可能,整個台灣的八、九〇僅只一女可言說當時?

翻找史料,1995 年一部《強迫曝光》入目眼簾:一位女性導演拍攝男同志的劇情短片,不僅摘下當年度金穗獎最佳劇情短片、隔年提名金馬劇情短片,更巡走溫哥華、蒙特婁、釜山影展,也受邀洛杉磯美國導演協會放映、香港同志影展等,包含更後來的台灣純十六影展。

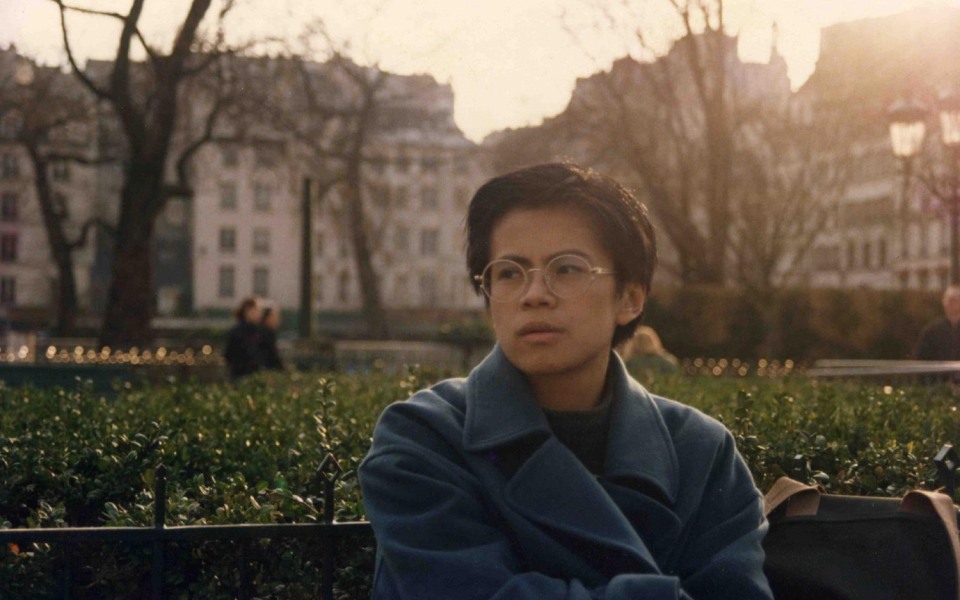

陳若菲,私立銘傳商專大眾傳播系,1986年畢、文化大學影劇系,1990年畢,主修電影。《我的男朋友和女朋友》是柯一正導演課堂上的作品,隔年入選中時晚報電影獎(台北電影節前身)。

一部片,九〇下半後洋洋灑灑十個影展邀展放映。她是陳若菲。

但這裡要先提的,是在更之前,早於後人窺探女同影像正史的必備素材——1990 年黃玉珊《雙鐲》,也更早於 1993 年李安《囍宴》摘下柏林金熊獎之前——陳若菲 1988 年的作品《我的男朋友和女朋友》。

不同於邱妙津的文學底,陳若菲是台灣新電影的影像之女。五專時,新電影敘事風格蓄勢,西門町鬧街,乖女孩樣的她不知哪來的靈感或勇氣,鎮日兀自晃了就去坐在銀幕前,《海灘的一天》《兒子的大玩偶》《小畢的故事》《風櫃來的人》《青梅竹馬》。鄉土文學論戰正起,國片卻是消存掙扎的年代中,少少的觀眾趕在下片期限前一睹,陳若菲倒說是躬逢其盛。這一串中影的新電影,牽起她的手就送入文化影劇系,師資一字排開,黃建業、焦雄屏、柯一正、李道明、曾壯祥、張昌彥。

有人帶著學看電影,金馬、金穗也開始一天三四場;也是西門町中華路,彷彿蔡明亮電影中台北的破舊大樓裡,藏著電影圖書館的放映室,緊鄰鐵路的秘密集會所中,觀影儀式伴隨平交道的警示鈴、火車急駛的呼嘯聲中,她系統性地吸收影像知識。

被電影迷住的青春人生,性向認同的探索與展示也蠢蠢欲動——但還不行,不行,解嚴漾起全台各類社運漣漪,在深櫃中的同志運動尚未浮上街頭,同志在何處相認、聚集?1987 年才出現第一間名列於史的「純」T Bar,西裝與名媛的女同性戀文化養成於街坊暗角,靠熟人的通關密語方得出入。

還不行。但陳若菲想偷渡,想玩點什麼。

柯一正的課堂作業給了規定,拍片現場不得超出教室空間;從李道明翻譯的〈反映自我與紀錄片〉概念中,陳若菲取得靈感,《我的男朋友和女朋友》拉了兩條線,劇情與紀錄並行,揭露拍片過程與創作動機的同時,將虛構敘事的雙性戀戀情回指現實紀錄面,紀錄再交互指涉回虛構劇情。藉由剪接與旁白,同時呈現虛構劇情及演員間的真實情感關係。

《我的男朋友和女朋友》即使放到今日依然實驗性格出眾,在當年初試啼聲即入選中時晚報電影獎——以一反金馬傳統的評選態度、躍為台灣影像敘事未來的新電影獎項。

導演在片子裡面很清楚地告訴觀眾,她為什麼要做,她想要做什麼,然後也帶到導演年輕時的生命,面對未來,有些茫然,一些寂寞。多年後,陳若菲回顧當初,不敢出櫃加上焦慮於演員的曝光,剪輯上收手,緩和而曖昧。

性向匍匐著,影像倒是沒少闖蕩。因著早期萌發的才情與對電影的癡迷,陳若菲在電影這條路已然堅定。她在楊德昌《牯嶺街少年殺人事件》團隊任場記、剪接助理,跟著胡台麗《蘭嶼觀點》、王慰慈的《台灣童顏》等不少紀錄片現場錄音工作。爾後,一如邱妙津去了法國,她也去了加州,畢業時帶回一部橫掃各國影展的作品《強迫曝光》。

這是 1995 了。

一九九〇中,我的拉子烘焙機[註 1]:強迫曝光,及進入南藝大的吳靜怡

《強迫曝光》,陳若菲。

1992 年,傳說中的台灣純 T Bar 始祖「Haven」,在市民大道「顏如玉」咖啡館後方民宅,鐵軌旁老公寓無招牌懸掛,按門鈴、報上引介人花名才得入內;女同性戀們按圖索驥、一探究竟,也惹來了台灣史上第一樁女同性戀酒吧媒體偷拍事件。極端保守的年代下被強迫曝光的顧客,有人無法承受壓力而自殺;台灣第一個女同志團體「我們之間」為此發表聲明譴責[註 2]。

同年,金馬影展策展人黃翠華與香港同志影展創辦人林奕華合作同志專題,引入新酷兒電影(New Queer Cinama),中文譯為「同志」電影;同性戀、同性愛等詞彙,於此時代過渡為中性的「同志」一詞──來自孫文的遺言,「革命尚未成功,同志仍需努力」。

還在 1992 年,「同志」在台灣曝了光,但陳若菲人在他鄉。她到了加州藝術學院(CalArts)攻讀電影製作碩士,加州藝術學院不僅創作教學傾向實驗與當代,學生們性別光譜與操演(gender performativity)亦各個光怪陸離。校園走廊上,高跟鞋喀喀喀由遠而近,網襪蹬著冶豔的高跟鞋登場,無關生理性別,drag queen、transgender 等 LGBTQ 無處不招搖。

獨獨兩名華人女子,陳若菲與一名 T 模 T 樣的香港女孩,無論如何邁不出櫃門。她說不知為何,亞裔女同志分外保守,她自己一方面苦於隱藏性向,一方面與女友遠距,情感更無出口。

兩年飛速即將畢業,陳若菲劇本審查通過後,因經濟因素休學回台拍片、申請拍片補助。這次作品更為直白,她再次以自身處境為本,拍了藝文作家男同志因私小說創作投稿而可能面臨公開出櫃的劇情片,1995 年交出了畢業作品《強迫曝光》。此片,成為台灣以同志社會處境為核心主題的劇情片先驅。

.jpeg)

《強迫曝光》

全片由裡到外幾乎是性別運動對主體 empower 的過程濃縮。演員溫吉興是陳若菲從劇場鬼才導演田啟元的留名作《白水》幸運撈到的,另一名演員則因戲裡戲外出櫃的恐懼,開拍前臨時換角,學弟邱安忱二話不說臨時救場,全劇終於在擔任監製的大學同學位於木柵的住家中,打板、開拍。

「我親身經歷,很了解那種壓抑、沒有辦法出櫃的痛苦,其實那個生命狀態是扭曲的,妳要講很多謊言,妳要假扮為異性戀,說許多言不由衷的話。」——陳若菲

出櫃焦慮的男作家,與毫不避諱性向的酷兒男同志的相遇相戀,無論在暗黑的屋內、街上用餐,一人躲躲藏藏,一人從試探、不耐,到強硬公開展現親密關係,最終兩人分離後,男作家克服恐懼,將稿件寄出,準備承接社會大眾可能的窺探與公共出櫃的後續之難。

當我翻找史料、僅聽聞《強迫曝光》片名、尚未有機會訪問陳導時,誤以為本片靈感出自同年的校園同志曝光事件:1995年,台大學生會代表選舉,一組候選人被競爭對手強迫出櫃[註 3],在校園內外、報章媒體引發激烈討論。

實際上,陳若菲的《強迫曝光》與此事件無關,可說是我自己強硬聯想。但整體同志生存環境的變動,某種程度真實地回應了片中主角的生存處境。當年除了台大學生會選舉強迫曝光事件,先前女同志酒吧偷拍事件餘懼未散,女同志團體「我們之間」於 1994 年開辦雜誌《女朋友》,以匿名保護讀者、投稿者及運動發聲雙軌並行,花名文化從 T Bar 延伸到自己人的雜誌出版。

櫃的另一頭,台灣第一個地上化的女同志社團台大女同性戀文化研究社「浪達社」正式成立,並出版第一本由女同志寫就而成的《我們是女同性戀》;政治公共參與的行動也逐漸浮現,針對立委選舉的同志選舉觀察團首度召開記者會,以台北新公園(今二二八公園)都市區域改造規劃為介入目標的同志空間行動陣線成立,女同性戀運動者是為幕後功臣。

這是台灣性向公開曝光危機,與藝文創作領域多元性別可見度、同志經驗公共化,及性別組織介入公眾政治參與的交錯核心時代。《女朋友》雜誌滲入誠品書店,深諳此道的女同性戀覓得管道,獲取同伴資訊;1994 年誠品書店舉辦的「男男女女新文化」系列活動大方出道,隔年一部由詹穎郁執導的《台北亂馬½》紀錄短片中的扮裝酷兒,也是在圓環總店門廊前的舞台上亮相。

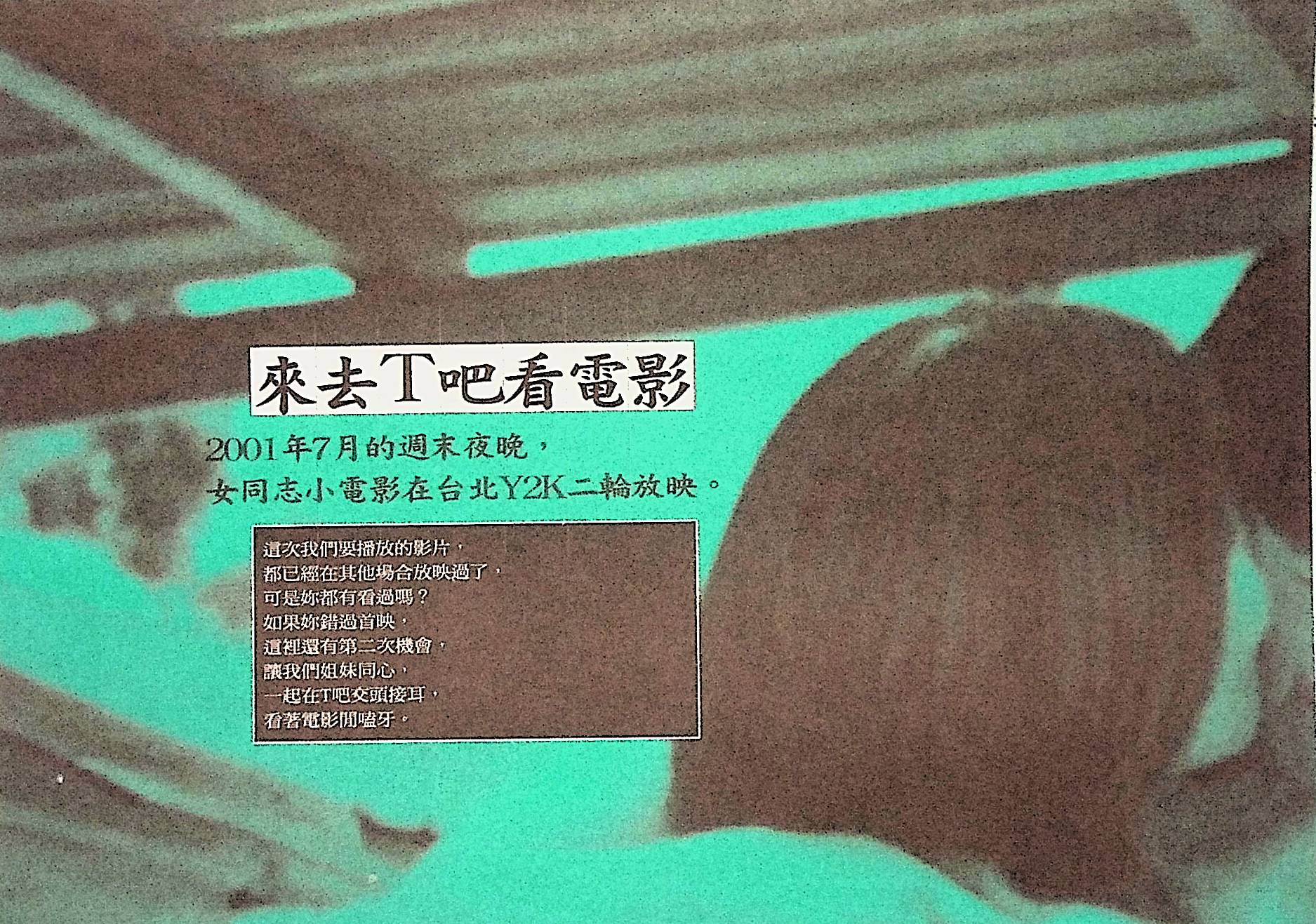

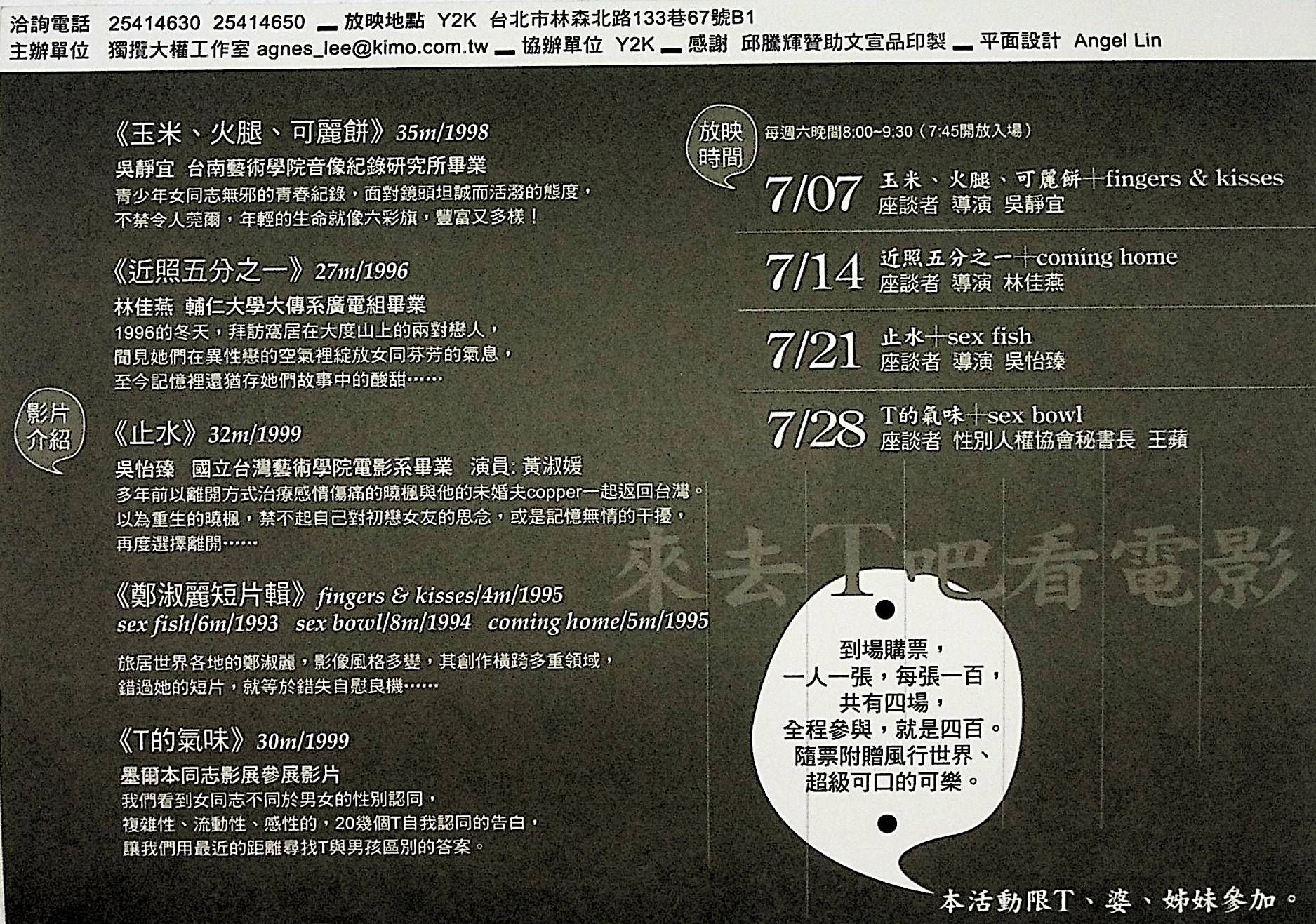

2001 年的「來去T吧看電影」活動傳單,放映片單中可見吳靜怡《玉米火腿可麗餅》、林家燕《近照五分之一》、《鄭淑麗短片輯》等台灣九〇年代女同志影像創作。(檔案保存:沃時文化/圖片提供:陳韋臻)

正值此階段,影像競賽與影展銀幕上突然湧現為數不少的女同志紀錄片。一端是面臨社會困境的女同志運動團體,強烈捍衛組織對象的匿名性、不可曝光;在影像紀錄的另一端,面目清晰的主體則更早現身。這彷彿是突如其來的公共出櫃。回過頭來究其因,不可諱言,於 1996 年成立的南藝大音像紀錄所以及全景傳播基金會,是當年的重要助力。

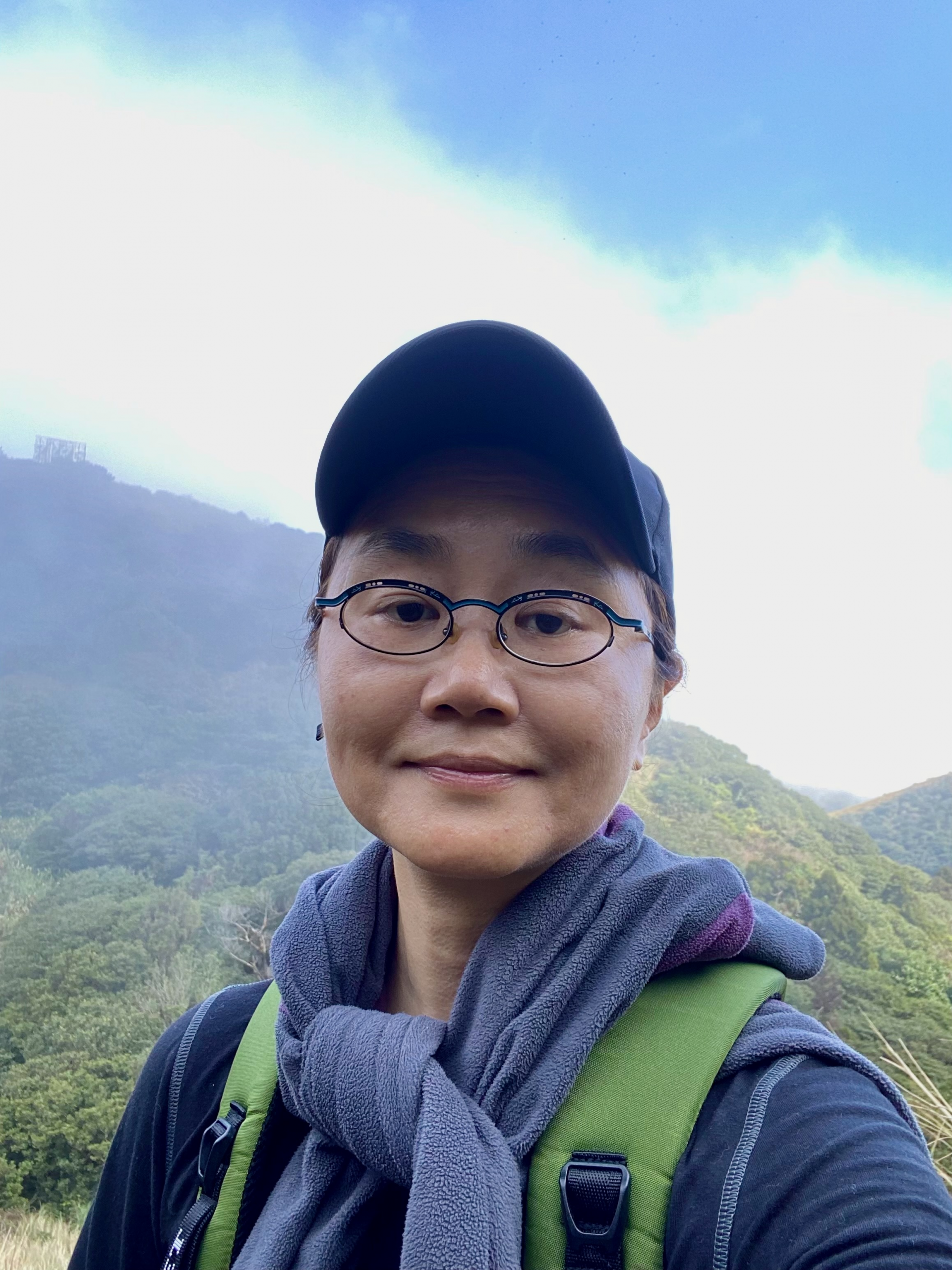

吳靜怡是音像紀錄所第二屆的學生,亦是首位以輕快基調記錄下女同志身影的創作者。其《玉米火腿可麗餅》(1996),最終成為女同歷史檔案中的極少數,光是作品名稱即可窺見其中的歡快不羈,青春不更事。

吳靜怡,1971 年生於台北市,國立台南藝術學院音像紀錄研究所畢,導演作品包括《玉米火腿可樂餅》《開往傈粟的福音車》《日南》《什錦水果香蕉船》和《再會馬德里》等。

《玉米火腿可樂餅》影像紀錄一反拉子前一階段的末世憂鬱,潛藏的原因或許來自吳靜怡本人並非女同性戀。

「當時同志在影像中,或是陰影或是背影,我就是想要改變這種呈現的樣貌。」人生際遇,日後與拍片現場相隔長長短短的距離,吳靜怡清晰地回溯說道。

影像紀錄下的人物都是她在天母打工時認識的夥伴。年少青春,《玉米火腿可麗餅》中的小 T 小婆,她們不是《我們是女同性戀》中那些大專院校姊妹營,或受性別理論啟蒙的大學同志社團,她們會踰越「政治正確」地拿 T、婆角色嬉鬧胡謅,作為自身情感關係的小反叛。

全片開場的深夜機車集體出遊、被警察攔下後依舊故我的胡鬧,為全片定調。其後 2000 年再以同樣於天母認識的年輕朋友拍攝《什錦水果香蕉船》,青少女之間歡愉又狂熱傾訴對其他男子的暗戀,交錯著非典型家庭背景出身,對於家庭與親密關係的投射想像,其中作為一名女兒、女孩、女人的長成與對親密關係的摸索,如實地令人莞爾又心碎。

《玉米火腿可麗餅》拍片完成後,經由南藝教師的鼓勵,吳帶著作品在各影展場域面對觀眾——因為記錄者本人對於女同志文化與論述的陌生,加上被攝者對於身份分認同表現出無關緊要地青春胡謅,《玉米火腿可麗餅》在當年以認同政治作為運動策略的女同志圈,引起圈內部份人士的討論。

然而,無比珍貴的是,在吳靜怡的作品中,既沒有繼承邱妙津中的鱷魚外皮、內裡拉子,或《強迫曝光》中的公共出櫃焦慮,吳的作品中的女同志們,無論在親密關係、年齡斷代或教育位階上,皆漸樣貌寬闊,甚至迄今仍少見。

註 1|台灣第一個女同志網站,也是第一個華人女同志網站,由電腦工程師 Dingo 架設,於 1996 年 11 月 24 日開站。

註 2|當年任《台視新聞世界報導》記者的璩美鳳與攝影記者,潛入 T Bar 及從對面公寓二樓樓梯間偷拍 Haven,之後更在訪問中提問藝人潘美辰、影射潘為同志。除了女同志團體發表聲明,馮光遠亦發起聯署,並發表「尊重同性戀的一封信」公開聲援。

註 3|1995 年 12 月,工學院學代候選人黃博群與蔡政良以文宣指稱部份學代候選人為男女同性戀者,並要求學生代表候選人應該公開自己的性傾向,才有競選學生公職的資格。隔年 5 月「WALE同志工作小組」將所有黑函、反黑函、報導等資料集結成〈台大強迫曝光事件調查報告書〉。

《她的電影意識史 Just another cinema 》

作者|卓庭伍、游靜、陳韋臻、方念萱、曾文珍、范情、陳怡君、王慰慈、王君琦、林書怡、林杏鴻

出版社|臺灣女性影像學會

出版日期|2023.10