親愛的鐵皮與頂加,親愛的醜──專訪陳楷恩,拼貼的島的拼貼

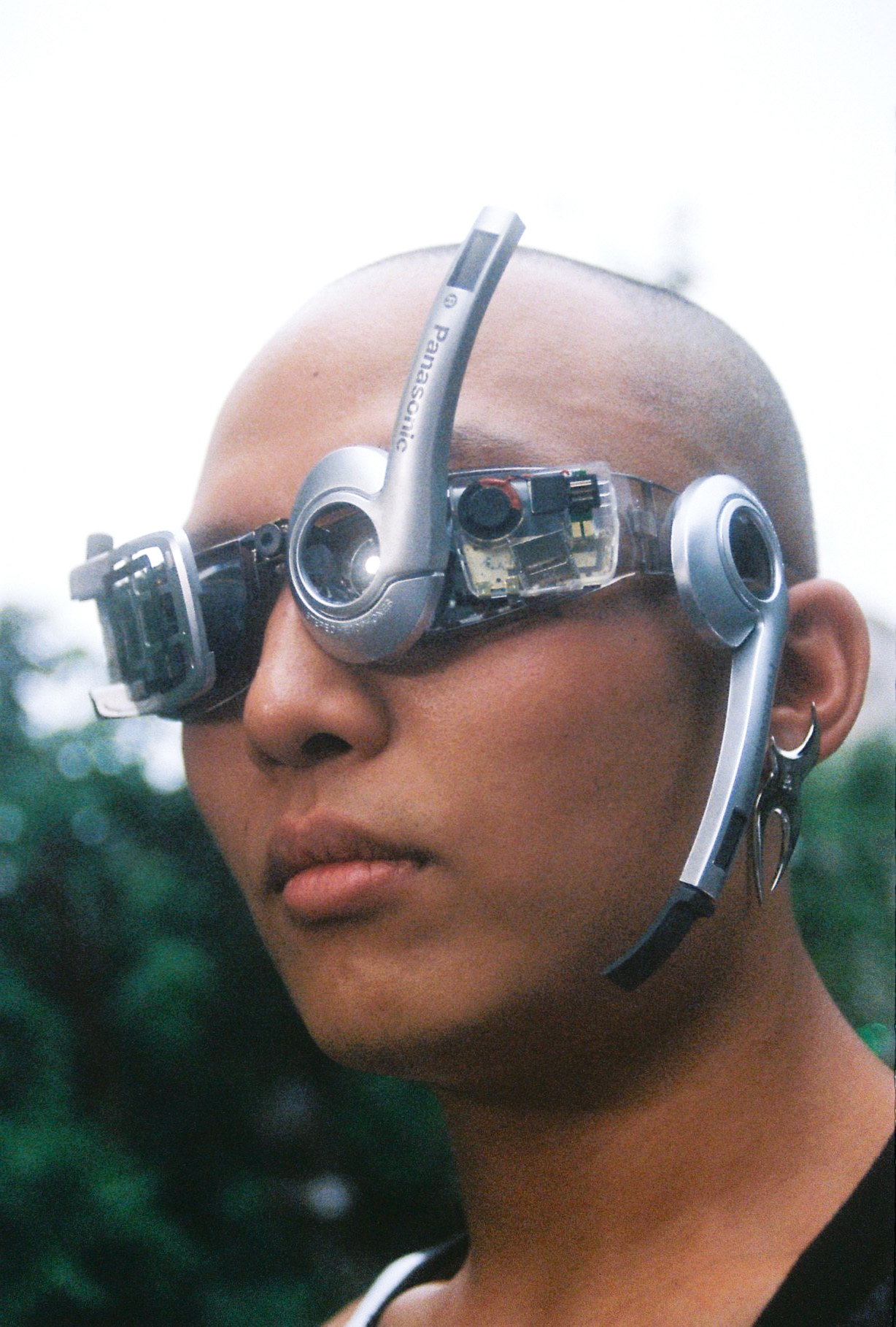

2018 年,還在讀實踐服設的陳楷恩做出第一本自己的服裝作品集,請了好朋友拍照,整本書則由他自己排版設計:封面上一片透明印刷的黑白鐵皮照片,側邊被螺帽拴起裝訂。他說那是一本,「一看就知道是我的作品集的東西」。

回到家,獻寶一樣地拿給媽媽看,沒想到對方劈頭就是一句:「為什麼要用鐵皮?鐵皮就是醜。」

當下他無言以對。甚至不確定自己該有什麼反應,「哇⋯⋯以前只有聽到別人會說什麼就是好,第一次被說什麼就是醜、為什麼要用這個?」

「甚至他們會說,你的服裝那麼美,為什麼你要推崇那個東西?」

那個東西

這個東西是美的,那個東西是醜的。在醜之前,他先認識美。

美是流在血液裡的原廠設定。自從長記憶以來,母親和她的手足都是工於裝扮之人,愛美是母系基因正常發揮,不必傳承,時間一到基因自然覺醒,變成大家口中那個「愛漂亮的男生」。

手上是潮流雜誌,身上是潮牌服裝店小哥愛牌。那時候的穿搭打扮,為的只是讓自己變得好看,從來沒想過有一天會走上服裝設計的路。

直到國二那一年陪媽媽到理髮店,閒來無事在店裡翻起雜誌,發現每一本的標題都寫著 John Galliano 和 Dior。那是 2011 年,Dior 的創意總監 John Galliano 因為反猶太言論而被品牌開除,隔幾日 2011 年秋冬系列推出,成為天才設計師在 Dior 的最後一擊。

但國中生看的顯然不是這些社會新聞。長斗蓬、寬沿帽,暗色的皮衣皮草和長靴彼此組合,「那是我第一次對整個 style 有更立體的感覺。我原本知道的東西都比較偏潮流,所以在那時候,其實我有點偏看不懂,可是還是對那個秀上的姿態,跟衣服組成的方式很感興趣。」

審美第一次得到破壞性的啟發,以及震驚,「哇⋯⋯原來這是個工作。」

這個工作,後來也變成服裝設計師陳楷恩的工作。

大學如願上了實踐服設,他卻發現自己做不出那些美的東西。「我沒有手作的天份,我做東西就是一場 shit。我很會畫畫,可是做東西就是很爛。」不是沒有花過力氣下過苦工,但總是成效有限。

從單純愛漂亮,再從設計到製作服裝,中間橫亙了好幾道鴻溝,「其實設計也不一定要會做,你比較需要的是去感受。可是實踐的做法比較傳統,他需要你的衣服至少要成形,大家還是會以這個為標準去評斷設計的好壞。」

做完的是好的,沒做完的是壞的。別人是美的,而他是醜的。

高大上的相反是低小劣

如今陳楷恩總是在各種自我介紹裡常備這三個字:「低小劣」。低小劣,是他發明給自己的標籤,怕有人看不懂,還會特別括號加註:(高大上的相反)。

高端大氣上檔次,人家說,那是美的。

人家都是這樣對他說——「在從事時尚的整個過程中,不管是在大學教育之前、還是大學教育裡,其實大家對於好看這個東西,都有個比較制式化的想像。他們甚至不知道那個評斷是怎麼建構出來的,他們只會覺得,什麼就是好看。」

他們說服裝秀上,禮服就是好看,就是要做。「我覺得那些是沒有思考過的發言啦。很多人會說:什麼就是要怎麼樣。我不太喜歡這種太制式的說法。」

他甚至能從那種好看當中嗅到階級的腐味。「主要是中產味很重,而且還不是很厲害的中產味。我會覺得,好看是你要做到的結果,它不是你的手段——它不是說你要選擇好看的東西,去做好看的事情。」

是這種力道推著他去重新尋找屬於自己的審美,以及這片土地的語言,在大學裡的同輩都在試圖重建自己的同時,他腦中也有畫面浮現。

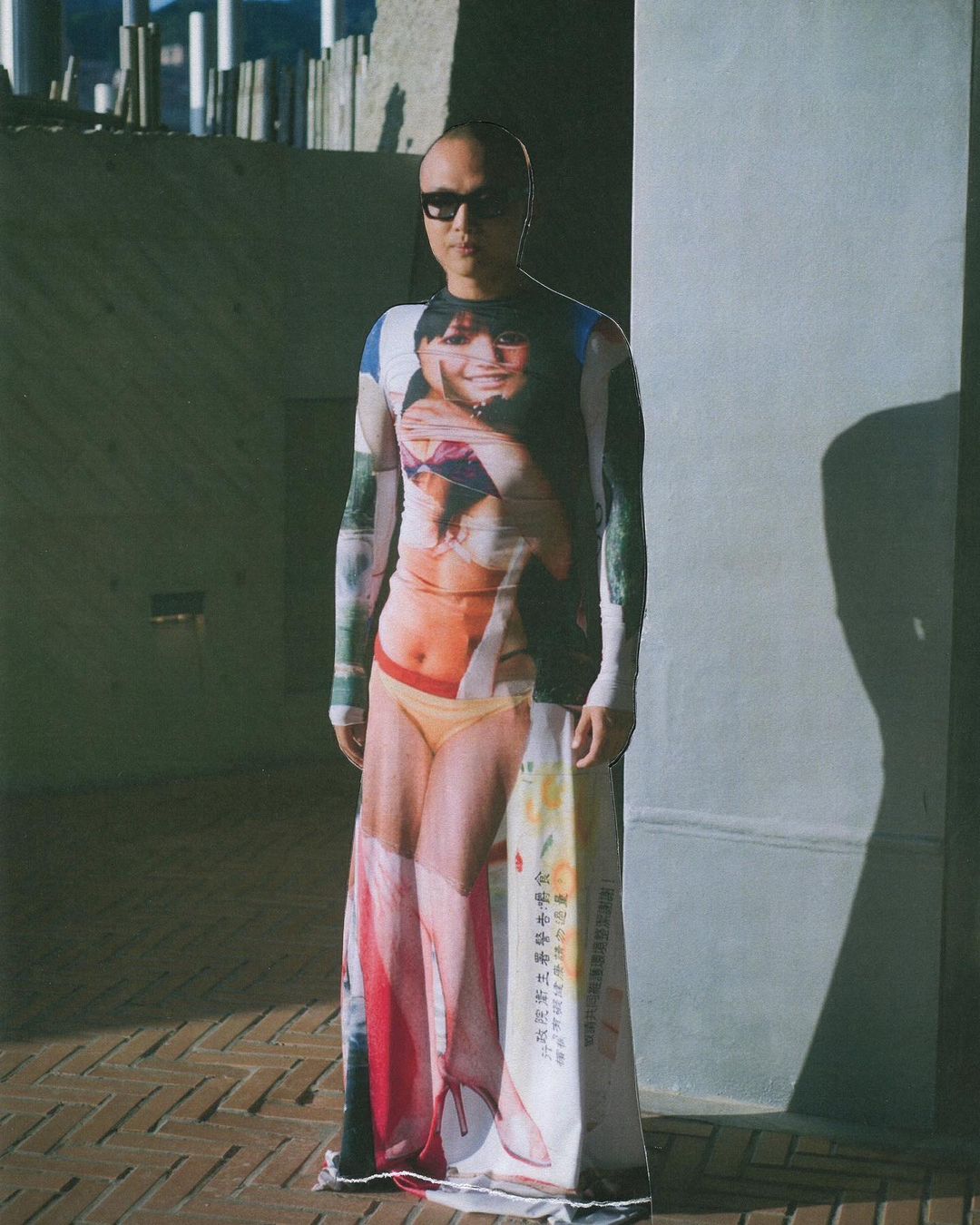

「我會想要做一些很台的東西。但那個台,又不是像電子花車那種太表象的——那些也沒有不好,只是我總覺得在那些之外,應該還有一些東西,是我們生活中不小心做出來、更信手拈來的生活型態的東西。」

.jpg)

那段時間,他重新撿回高中時騎車到處兜風的習慣。每個禮拜花上四、五個小時,騎著機車,沿著桃園虎頭山環保公園的山路,一路晃到林口和泰山;或是長長的西濱快速公路,沿路沒有盡頭。

那些都是他高中時走過的路,如今重訪,從前只覺得 khiang 的路邊風景,全都被他用手機記下來:扭成一團的機車行招牌、一層層被覆蓋的斑駁傳單,鐵皮傾斜,電線蔓生,爬滿整座島嶼的角落。

高大上的相反是低小劣。很草根,很邊緣,很台。很醜,很不美。高大上的相反是低小劣。

但低小劣不是一開始就是低小劣。吸引他的不是低小劣作為高大上的反動,而是它的姿態、它的出生和死亡:「為什麼這東西會變這樣?」

「就像一開始喜歡 Galliano 的東西,可能你看不懂,但就是覺得它呈現的樣子跟狀態很棒——它不一定想說什麼,但它一定是經過了前面怎麼樣的事情、怎麼樣的配置,才導致這樣的結果。」

高大上的相反是低小劣。但低小劣,會不會也曾經是高大上?

把我自己放進來

又或者,他其實只是把低小劣當成另外一種高大上。

那段騎車兜風的日子裡,媽媽曾經對他說,「你在那邊騎車看來看去,是因為你不用生活在裡面。」他竟然又一次無法回嘴。

「當下我是真的覺得它很美,可是事後就覺得,哇,真中肯。是因為我不需要承受它們,所以才覺得它美。」

害怕站在中產的位置上,追逐邊緣看去只為獵奇,「但我也覺得,不要只停留在爭辯一個東西的造型。我想探究的東西,不只是我想要呈現這些比較破敗的畫面或造型,而是這些東西的產生,跟我們的生活方式、土地的限制,還有氣候,都有關係。它是我們在這個環境下,間接選擇出來的東西。」

後來開始用拼貼做視覺藝術,也是在尋找答案的過程。

「其實我從來沒有想過自己會變成做拼貼的人。我其實在美學上的養成,是喜歡那種大色塊、很銳利的感覺。」做拼貼於他而言,「它是蒐羅完台灣地景後的一個總結。」

2018 年那本作品集裡,他開始嘗試把兜風路上的邊緣地景拼進作品裡。除了鐵皮,還參雜報紙的分類廣告,封底則是他自己,戴著務農防曬用的花布寬帽。高大上裡有低小劣夾雜。

這不是他的第一個拼貼作品,大一第一堂課,就是要大家用拼貼做 moodboard,後來自己也剪剪貼貼過幾次,單點式地做。是那一次收到攝影師交來作品集的照片,拍得太好了,他發現版面不管怎麼排,看起來都像是攝影師的作品集,而非陳楷恩的作品集。

拼貼起初只是手段,卻帶著他找到了屬於自己的語言。

之後陸續幾個拼貼作品做完,放到自己的 IG 帳號上,被攝影師登曼波找到,對方私訊問他,要不要幫當時還沒開門的夜店 Pawnshop 做視覺。陳楷恩點頭,一路做到現在,從 Pawnshop 連到明華園、羅大佑、LÜCY 和鄒序的專輯封面,再從《VOGUE》《Marie Claire》連到《PAR表演藝術》和電影海報。

大學畢業後,他先後在兩間公司當設計助理,很快就離開,因為那份工作根本不需要會設計。後來到藝人的服裝品牌當設計師,待了兩年覺得技能都磨練完了,把工作辭掉,開始專心接案。如今找上陳楷恩的工作,拼貼視覺和服裝造型大約各佔一半。他料想不到,路卻像是早已注定。

「就是因為這個小島長這樣,所以我才會選拼貼這個手法。如果我今天在日本或中國,我可能就會做不一樣的東西,我不會變成一個做拼貼的視覺藝術家。」

拼貼視覺:羅大佑〈愛河人間〉單曲封面

拼裝島

拼貼也是島嶼的語言。這是一座拼貼之島。

「我們就是環境不夠,又沒那麼有錢,所以那種鐵皮或頂加的拼貼狀態,勢必是會發生的。」

起初,他先是從建築認識台灣。從李清志的《在自己的城市旅行》讀起,書裡寫所謂的建築觀察,是「關於我們居住的空間、生活環境,以及衍生出的空間文化之觀察與探討」。放眼過去的低小劣,本質上就是台灣人的民族性,與先天的環境限制雜交,拼貼混生的奇美拉。

以及那些自以為高大上的被拆解過後,其實並不特別了不起。「像我很喜歡圓環——但你知道只有極權國家才會蓋圓環嗎?因為他們希望人們在交通的時候,可以圍繞一下中央的最高權力,不管是拿破崙,還是蔣中正。」

但落在大國與強權環繞的中間地帶,很難不對高大上心生嚮往。尤其當台灣人試圖尋找自己的模樣,卻總是誤入大國的敘事邏輯裡。

「像很多人說,台灣始終沒有標誌性的建築或服裝——當然很多人的解法是我們要變日本、我們要變中國,可是這個問題本來就不合理。光是問題本身就是錯的,所以答案也不可能合理到哪裡去。它背後更多是對於破碎的焦慮,會讓我覺得有種很饑渴、很想要趕快解決這個破碎的感覺,而不是去承認它。」

高大上是好的,低小劣是不好的。焦慮並非與生俱來,而是被植入的意識,不斷在耳邊洗腦:要變大、要變壯、要變完整。高大上是好的,低小劣是不好的。

「要承認我們是一個破碎的狀態,我覺得是一個很難的課題,而且是需要花一點時間,去承認我們就是破碎、我們不是大國,我們就是一個拼裝的小島。」

先天如此,到頭來那是台灣人在面對自己時需要處理的課題。「反而是當你被推到那個位置,你所處的地方不是那樣的時候,你要怎麼回過頭來去消弭這個,所謂強大完整就是好的概念,然後反而去承認,破碎就是破碎,它就是一個狀態。」

高大上也是外來的。

「當那些強國文化落在這塊土地上,但它只想要佔據,沒有要回應這個地方的時候,就會聞到一種殖民味。」他說的是好市多。

「那個賣場的大小跟消費方式,跟我們這樣 size 的人種就是不 match 啊!雖然我其實也常去好市多,但每次去我都還是覺得,那樣一個大的倉庫,在我們這樣的一個小島⋯⋯就是很不合理。我覺得你要把一些沒辦法對應自己的東西硬塞進來,那是沒有很健康的。」

創作也是如此。

疊上去

2024 年,陳楷恩的個展「拼裝車」把台灣的混亂街景湊成一張巨幅的拼貼作品,同時把拼貼延伸到立體工具,原有的物品偏離原始的功能,與八竿子打不著的東西混合,還能用,也還算好用。展覽的介紹裡,他是這麼寫的:

本次展覽,陳楷恩使用台灣的暴力美學:「隨便」,內化這個潛伏的躁動民情,透過它捕捉其中流露出的日常趣味,將其循環成為新的藝術養分。

拼貼也是因為隨便。

路上觀察裡他最喜歡的一個畫面,是路邊店家的招牌懶得換,隨隨便便就用一張紙貼住,再上面寫新的字。有的甚至貼了好幾次,層層疊疊。「我一直在想,這些東西背後到底是什麼?其實歸納出來,都是有個隨便的因子在。那種隨便的覆蓋,是我很喜歡的。」

那不就是台灣嗎?舊的死不掉,新的接著黏上來。

甚至大部份的人,都不在意那樣隨便的覆蓋。「這個算是民族性吧?可是我覺得這也沒有什麼不好,好處是我覺得台灣人算很 chill,至少東西疊上去,我們也不會去批判對方。那種不同意見下的撕裂,我覺得已經算是沒有很嚴重。」

但這種暴力的堆疊,另一方面也是來自台灣人總在歷史中拓荒,始終沒有人在這片土地上建立足夠長久的系統。或許別人的嚴謹,只是有一套規矩能夠因循的幸運。

「比如去歐洲的時候,我覺得他們其實偏懶跟廢,可是以往他們有相當程度的資源跟歷史,去把基礎架構出來,所以他們其實只要 follow 那個邏輯走,就不會歪到哪裡去。假設今天隨便拿一個歐洲國家的社會系統套到台灣,其實我們一定可以做得超爆好,因為亞洲人的勤勞是他們很難想像的。」

「所以台灣人看到會覺得,哇他們這樣子一整排建築,整齊乾淨,讚,帥。可是他們也會覺得,哇你們台灣那麼有機,屌。」低小劣仰望高大上,高大上也在凝視著低小劣。

他想用作品記下這片土地上的人在蠻荒中行走的腳步,以及他們抵達的地方。但去到電視裡網路上甚至現實中,台灣人最愛做的,是列一個《壹週刊》式的比較表格,把台灣和其他國家拉在一起,無事不比。

超級比一比,勝的永遠是別人,敗的永遠是自己。

柏林在燃燒

與 chill 共生的,是台灣人的躁動。

沒辦法,天氣太熱,島嶼太小,躁動是必然。「它也沒有不好,就是你生在這樣的環境,你一定會需要一些躁動來發洩。」

而創作也是需要躁動的。

「我喜歡那種一直在運轉,很躁動的感覺。因為我內心上算是一個比較 hyper 的人,我會一直很快速地、很直接地做很多東西,大概是七成的躁動,跟三成的安靜。」

但他把躁動藏得太裡面了。外人看過去的陳楷恩安靜沉穩,語速參照訪問逐字稿,大約是一分鐘 160 字,以平均來說稱得上慢的了。他口中說自己 hyper 的狀態,大概只有在面對家裡兩隻狗狗的時候,才稍稍能夠看見。

「大家都會覺得感受不到我的情緒。可能我的喜好就是,沒有要讓人感受到那麼多,那一部份只有最親的人會感覺到。」他其實也不是刻意隱藏,「可是不知道為什麼,大家真的感受不到我的情緒。就連跟我很親的朋友,他們都會覺得我是那種溫溫的,或是毫不敏感的人,我覺得滿妙的。」

去年夏天,他和朋友去了一趟柏林,一座地下在躁動的城市。

「到柏林的時候覺得——蛤?就這樣?就是很乾,跟他們的食物一樣。如果柏林沒有夜店,我就覺得整個城市的迷人就不成立。」

但之所以迷人,也就在柏林地下文化裡躁動的狀態。「歐洲人的躁動是,他們真的可以把車撞毀的那種。」或是把自己撞毀、燃燒——

「我覺得歐洲人還是比較可以讓自己變破,他們的躁動是真的可以把自己弄壞掉。相比之下台灣的躁動還是好聲好氣的,大家可能想要很壞、很失控,可是你還是可以感覺到有一個邊線在。」

台灣曾經也有那種躁動。王財祥在 1997 拍的《給逃亡者的恰恰》,濁水溪公社在 Pub 的舞台上表演,台上台下同樣失控,世紀末的躁動像是蜂炮核子和流竄爆炸在地下的台灣。但現在那些都沒有了,《給逃亡者的恰恰》上映那年他才一歲。出生太晚,沒趕上。

他出生的年代已經有太多界線存在,「對我來說,我很喜歡知道界線在哪,然後會想要去超過它一些。」

但是在柏林這樣沒有界線的地方,在場面完全沒有辦法控制的狀態下,「你可以感覺到自己作為一個特質存在在這個世界上。就是在一個完全沒有人認識你、沒有任何背景支撐你的狀態下,你到底是什麼?」

步入荒蕪,然後在什麼都沒有的地方找到自己。

就像當初在島嶼邊緣找回自己的語言那樣。

兩張紙

走到無人之處,要練習耐得住一個人——不是那種「你怎麼穿這樣?穿這樣是要去婚禮喔?」的冷眼與奚落。那些他早就不在意了。

那種一個人的困境是,「你不能去跟別人比較。」

尤其在台灣的設計環境裡,比較的根源是來自模仿,「現在大家要做出好設計,以台灣來說,其實很多人的做法就是去做得像國外設計師。當然在一定時間內他們會得到一些不錯的回饋,但永遠都不會長久。我覺得那是個很容易讓人去 follow 的路徑。」

「我覺得最大的困難,還是你要認清楚你想做的,跟你自己到底是誰。」

這個問題他問過自己無數次。

尤其這個時代,太多人身處邊緣,只為了讓自己顯得高高在上。那種虛榮如今看在眼裡,只是叛逆的中二病作祟。「我以前喜歡次文化也是這樣,只因為這不是主流文化。但我覺得你為了跟主流作為對立,產生出來的東西,啟發性其實沒那麼多。」

更何況這已經不是為了對抗,打壞再重建的年代了。八〇年代裡有黃華成和楊德昌,但他們都不活在 2024 年。「我覺得可以欣賞,但不要想著回去——除非你要再戒嚴一次。」

「因為我也曾經落入這樣的狀況,把我們現在的東西,用那個背景來去類比。但比如像台灣電影新浪潮,那個時候就是恰巧解嚴後,又遇到整個台北都市擴張,和第一代 ABC 的身份認同。如果我們現在再去做那些東西,對我來說只是在模仿那個樣子而已。有些東西你沒有在那個時候是很難去想像的,我覺得那樣子類比的意義,好像也不大。」

那屬於這個世代的挑戰是什麼?

「扁平吧。但它不會是個挑戰啦——扁平不是一個你需要去二元對抗的主體,它是一個把你自己本身削弱的狀態。」

太容易了。「以 Spotify 為例,當然它還是最方便的,可是它的音質就不是最好的,但你會習慣那個細節,你甚至會覺得那個才是對的音質。」拉馬克的用進廢退理論,是二十一世紀的啟示錄。

「像懶人包這種東西,以前會覺得很棒,東西隨手一抓就好,可是好幾年過後,才發現抓了老半天,你的東西只有兩張紙。」

他說,那種扁平和快速,我們享受太久了。

於是兩張紙落在陳楷恩手上,他選擇撕開它,做成拼貼。

.jpg)

.jpg)