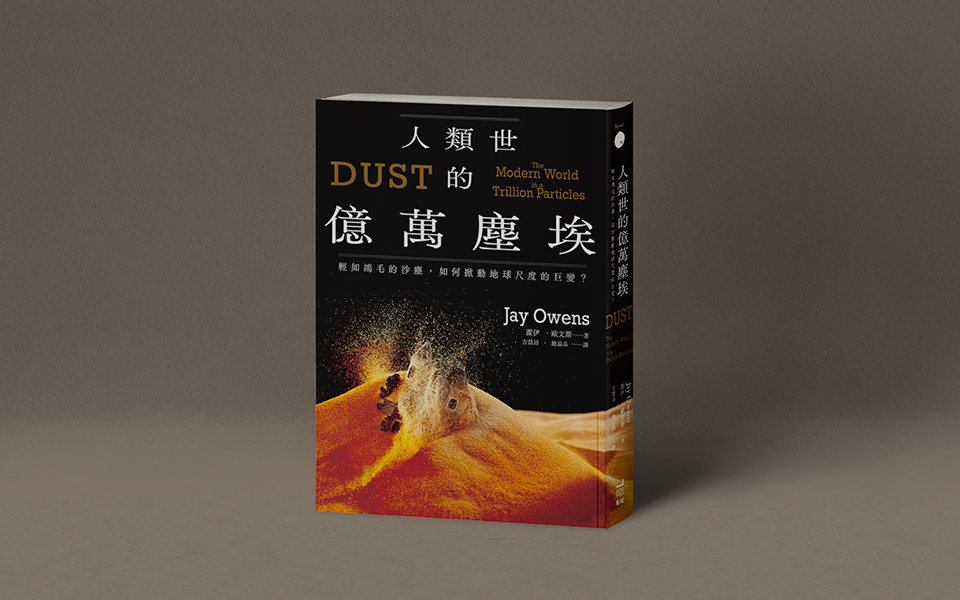

一顆灰塵,是標示人類存在未及之處──洪廣冀談《人類世的億萬塵埃》

每次農曆過年,我媽就會遞給我一塊抹布,叫我去擦紗窗。她說紗窗上黏滿了灰塵,我看起來一副無所事事的模樣,應該擦個紗窗,證明自己的價值。

我媽還會咕噥幾句,說以前她還會把紗窗拆下來洗呢,只是年紀大了,腰不太行,沒辦法這樣打掃云云。

擦紗窗是我對新年最鮮明的記憶之一。有一回,我試著開導我媽,跟她說「本來無一物,何處惹塵埃」,她就叫我去拆紗窗下來洗。

然後我也覺得我的腰不太行了。

◇

《人類世的億萬塵埃:現代文明的環境危機與修復故事》是一本塵埃之書。不論你是「時時勤拂拭,勿使惹塵埃」的神秀派,還是「本來無一物,何處惹塵埃」的惠能派,都可在當中找到啟發。

為何要為塵埃寫一本書,歐文斯是這樣說的。那是在 2008 年的秋天,她正在倫敦大學攻讀地理學博士學位。她交不出論文計畫書,只好努力找些事做。她發現了桌下有著大量灰塵,且「泛著詭異紫色的絨毛與毛髮卡在椅腳、糾結成團、長成尺寸十分驚人的塵兔」。她自問,不是才剛打掃過嗎?這些「塵兔」(dust bunny)是從那跳進來的?她開始思考,至些塵兔豈不是標示了她的「存在未及之處」?她也想起了《神隱少女》裡頭的煤炭精靈,想到若塵埃具有意識,她的存在本身會不會有所改變?

歐文斯突發奇想,為何不以塵埃為題,搭配某個地理學理論,寫個酷炫的論文計畫書?然而,她失敗了。原來,當她準備坐下來好好寫個塵埃的計畫書,她總是覺得先打掃房間比較要緊。最後,房間變得格外清潔,反倒是論文計畫書成為某種存在以外之物。最後,對於「想當個地理學博士」的執念,她覺得好笑。她覺得學術界不過是個「老鼠會」,當中的「時代精神」如同塵兔,不久就會被打掃乾淨,然後就被另一批塵兔所取代。她決定,就拿個碩士學位,然後拍拍屁股走人。

對學術界斷念的歐文斯,還是在《倫敦書評》找到一份工作。這份工作美其名是以數位之法擴延讀者群,但恐怕就是個「小編」。但無論如何,找到容身之處的歐文斯,覺得可以放鬆一下,跟好友前往加州一遊。出乎意料,當她視學術界為「無物」時,塵埃又開始招惹她。這回的塵埃,不是躲藏在桌底下或牆縫間的塵兔,而是讓天空為之一變的沙塵暴。

歐文斯回憶,那是在 2015 年的 7 月下旬。她們一行人準備在猛瑪湖(Mammouth Pool)紮營。一路上,她們先是經過一片被燒得焦黑的枯木林,接著天空變成黃色,當中掛著一顆血色的太陽。

原來,離猛瑪湖不遠的森林正遭祝融,灰燼懸浮在空氣中,天地為之變色。歐文斯明白,野火再度於加州肆虐了。在過去,野火只在入秋的幾個月發生,但現在在加州的某些地點,幾乎全年都在燃燒。追根究底,這與全球尺度的氣候變遷有關。歐文斯開始體會,不論是躲藏在桌下的塵兔,還是瀰漫著整片天空的灰燼,這些塵埃宛如「一扇窗」,讓她可以「正視這個時代的災禍」,乃至於「一連串擾亂地球生物地質化學系統的斷層」。不停招惹著人間的塵埃,其實如同「管道」,「讓人得以與自身腳下的地質環境,以及人類誕生、定居於這脆弱地表的長遠歷史接軌。」

對於塵埃,神秀與惠能有著南轅北轍的見解。但在《人類世的億萬塵埃》中,你可以得到另一種視野:塵埃不再只是妄念與障蔽的象徵,反倒是我們認識物質世界、乃至認識自身存在的媒介。

以歐文斯的話來說:「這滿佈傷口的世界,乍看之下可能龐大到難以全盤思考。但也許我們能從極微小的事物開始,見微知著、悟出些許智慧。」

◇

2015 年至 2023 年,歐文斯又花了 8 年的時間,解讀塵埃帶來的消息。這時,離她起心動念、想為塵埃寫個研究計畫(2008)的時點,已過了 15 年。即便歐文斯沒有地理學博士學位,但地理學的視野不停地引導她向前。

最讓歐文斯心儀的是「廢棄研究(Discard Studies)」。以歐文斯的話說,此研究取向「透過研究各式各樣的垃圾——廢棄物、汙染物、泥土——以瞭解社會和經濟系統實際的運作模式」。就歐文斯看來,在追求環境正義時,廢棄研究關注的「被排斥、唾棄的人與事」,而不是言必稱保育、永續、SDGs(Sustainable Development Goals)與ESG(Environmental, Social, Governance)的企業或技術官僚,才是「不可忘卻的要角」。

從加州出發,歐文斯展開了一系列的田野調查。她做田野的方式不是保持距離地觀察,而是讓自己被塵埃包裹,陷入乾裂的土地,嗅聞甚至品嚐著空氣中的懸浮微粒。除了觀照自己的身體經驗外,她也透過深度訪談、口述史與日記,試著建構「沙塵是如何日復一日、年復一年進入人們身體,那些細小無比的顆粒穿過肺泡進入血流,慢慢搞起破壞」。她也重建許多不為人知的、還讓在沙塵的社會運動史。在她筆下,我們讀到「社區眼見居民逐漸病倒,開始追查沙塵最初的起源與始作俑者,並展開反擊」。歐文斯表示,她刻意地「讓微觀與巨觀尺度互相碰撞」,「重新調和出一個貼近人類尺度的敘事,一個有人居住其中、有血有肉的故事。」

歐文斯的田野地包括加州內華達山脈東麓的歐文斯谷、鹹海海岸邊的漁村木伊那克(Moynaq)、奧克拉荷馬州的狹長地帶、加拿大安大略省的克勞福湖(Crawford Lake)、倫敦與實驗室中的無塵室。籠罩在這些田野地的塵埃,有的是來自墾民對土地的超限利用,有的來自資本主義對自然的支配,有的來自近代科技的進展,不約而同地構成了「現代性的陰暗面」。

不僅如此,歐文斯也花了莫大心力,探索科學家們如何看見以及度量塵埃,以及現代社會又是如何消滅塵埃。我們讀到吸塵器等「反塵科技」的發展,以及這些科技如何成為女性的桎梏。如俗語所說,從外太空到內子宮,歐文斯也帶著讀者,追溯原本「很居家」的反塵科技如何被應用在太空艙、晶片與核武上,以及科學家如何運用塵埃來定年。她感性地說,檢視那些封鎖在冰芯中的塵埃,我們得以「回顧遙遠的地質年代」,同時「也讓我們向前展望,思索地球氣候的歷史資料,對這顆增溫中的星球未來有什麼啟示」。

就如《龍貓》中的煤炭精靈,塵埃讓歐文斯開了眼。深受西方科學薰陶、同時也深陷白人女性之社會規範的她,開始以全新的角度,特別是原住民的世界觀,來理解一粒對人類而言超級巨大的塵埃:earth,也就是地球。

歐文斯引述奇歐瓦族小說家莫馬代(N. Scott Momaday)的觀察:「人在投身於土地同時,將土地風景融入到自身最基本的生命經驗中。」她也體會到,「對原住民族而言,他們生活的大平原並非一種『物品』,不是能被擁有或開發的財產資源,而是一個有生命的存在,並且在物質與精神上,與人建立一種互相依存與照護的關係。」

◇

現在是 2025 年 6 月 4 日早上 9 點,天氣雨。空氣品質監測網顯示臺北市的 PM2.5、PM10、臭氧、一氧化碳等指標都在標準範圍內,空氣品質相當不錯。

不過,幾十年前的臺北空氣,絕對不是這樣子的。臺灣史學者徐聖凱有篇精彩的文章,叫做〈禁用生煤:日治臺灣的燃煤空污與煤煙防止運動〉。文章開頭,他引用「歌人醫師」林清月(1883-1960)於 1941 年發表的臺語歌謠:「近來街市直文明,塗炭直燃風袂清。每日烏煙直直請,風來也是飛過間。」徐聖凱指出,讀者切莫以為煙霧瀰漫的都市景觀只存在十九世紀的歐洲都市;日本帝國統治下的臺灣(1895-1945),由於「北臺大量開採煤炭成為新興廉價能源,應用於全臺工業、交通運輸和北臺家庭之炊爨,亦形成相應之燃煤空污」,從 1920 年代起,都市仕紳也發起一波波「禁用生煤」(多雜質、未經炭化且多雜質的煤炭)的運動。

臺灣當然有自己的塵埃史,也有如歐文斯這樣以身為度的寫作者,以及為生存而奮戰的社會運動者與在地人。徐聖凱的研究進一步提醒我們,反空汙的運動不會只發生在現在,甚至也不能只追溯至解嚴後的 1980 年代末;塵埃很早就成為了某種社會問題,理應為臺灣史不可或缺的一部分。

我們已有了報導者團隊的《煙囪之島:我們與石化共存的兩萬個日子》、胡慕情的《黏土:灣寶,一段人與土地的簡史》這樣優秀的報導作品;希望《人類世的億萬塵埃》能為臺灣讀者帶來啟發,思考臺灣這個島嶼如何透過或因為塵埃而與世界各地相連。至少,從歐文斯的觀點,以半導體產業名聞全球的臺灣,仰賴的不會只是「地緣政治」這樣超大時空尺度的東西,更涉及一間又一間超高規格的無塵室。

在閱讀《人類世的億萬塵埃》時,我想起腰越來越不好的媽媽,以及小時候的衛生糾察隊。隊員以食指與中指抹過窗緣,檢查有無灰塵,決定那一班級可以拿到整潔比賽前三名。我的朋友跟我說現在塵蟎超麻煩,小孩不時在過敏。關於塵埃的臺灣史,還有很多故事值得寫,也必須寫。看見灰塵,讓我們不再追求明鏡般的潔淨與空無;以歐文斯的話來說,「我們被迫反覆體認到回饋循環和動態非線性系統的存在、橫跨極大範圍的時空尺度、以及極為久遠的地質時間邊際。」我們也更能看見與同理與水泥廠、核廢料、焚化爐共存的在地人,以及他們的苦難,不再把「各種廢棄物和汙染——空氣汙染、具放射性的礦石堆、有毒的湖床——視為可忘卻的外在成本,而是視為整體中不可或缺的部分。」我們願意為自己的行為負起責任,「認清人為控制的極限。」

《人類世的億萬塵埃》並不是一本人類或資本主義的罪行紀錄,也不是一篇感慨自然如何消逝的輓歌或悼詞。歐文斯引述人類學者安娜・秦(Anna Tsing)的《在世界盡頭遇到松茸》,表示資本主義是個拼貼,坑坑疤疤,當中存在著許多空間,各處空間又長出一個世界。

如果說《在世界盡頭遇到松茸》要把讀者帶到世界盡頭,《人類世的億萬塵埃》則希望讀者「每下愈況」。「每下愈況」語出莊子,意味著在螻蟻、磚瓦與屎溺中見「道」。莊子會有這樣的見解,實際上來自豬市場的「在地知識」。這些鎮日與豬隻打交道的人們,跟莊子表示:豬的小腿越肥,豬就越肥;在越低下與卑微之處,道就存在裡面。

在每況愈下的世界裡,讓我們每下愈況。

《人類世的億萬塵埃》

.jpg)

作者|潔伊.歐文斯

譯者|方慧詩,饒益品

出版|衛城出版

出版日期|2025.07