食色性,還有一個抱抱:專訪香港詩人黃裕邦

他是個很麻煩的人,訪問過程大概提了不下十次「很麻煩吧?」,他說的是自己。

才坐下來,黃裕邦說:「啊,我忘了那個東西。」他用小狗的眼神看向幫忙宣傳的同事,東西就放在房裡,「是男友跟我一起買的手鍊。」

手鍊不上身,專訪都不安穩了,好在黑色手鍊五分鐘內抵達,他熟練戴上,安全感附體。

香港人的台北:讚嘆唐綺陽

「爸,世界是一條延長線,所以我無法解釋我的選擇,或者為何門上有興奮歡樂的乳頭。上面還掛著兩隻手。如果我告訴你門是我的身體,還有那雙手是誰的,你願意來我們的婚禮嗎?」——〈眾獨〉

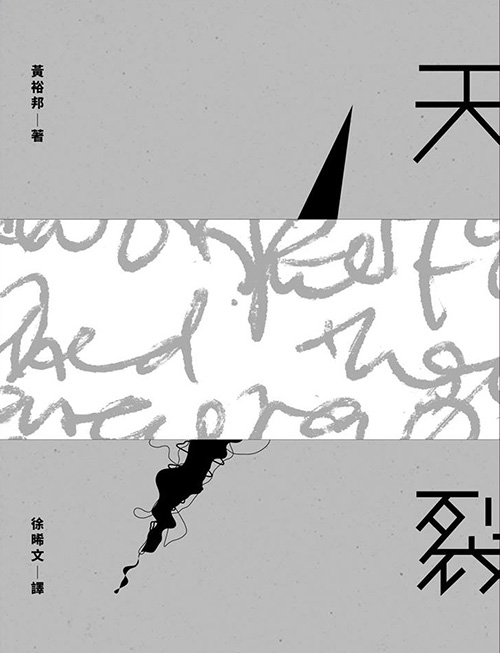

黃裕邦是香港少數以英文寫詩的人,他的《Crevasse》在 2016 年獲得美國 LGBTQ 文學獎項、蘭布達文學獎的男同志詩歌組別首獎,中文詩集譯為《天裂》。今年黃裕邦擔任台北詩歌節的駐市詩人,為台北寫了首〈眾獨〉,以台北為地景生出香港同志的願力:「我們想到台北,就會想到來這邊結婚。」

「你願意來我們的婚禮嗎?我們會邀請女人:唐綺陽,張君雅和我們的媽媽,只要我的不走得像條易碎的細繩,而他的會限縮她問題的框架。」

「我不想寫九份跟淡水啊,寫台北對我來說比較有趣的是流行文化的東西,唐綺陽啊,張君雅小妹妹。」怎麼發現這一面的台灣啊?他似乎覺得我不識相:「每個人都在追蹤唐綺陽哎,拜託你們國母欸。還有我是因為很愛吃,才知道張君雅的。」

在詩裡黃裕邦和爸爸對話,那是現實裡他辦不到的事,「他的教育程度不是很好,但他是一個好爸爸。他對自己的情感不會說太多,人家的情感他也不太留意。就是那種睡個覺、明天起來就沒事的男生,所以我在詩裡就跟爸說了,帶著家裡的那種壓抑氛圍。」他自幼不善吐露心事,家裡兩個小孩,姊姊也是女同志,這條路上姊姊更像前鋒。他輕描淡寫:「最難過的時間已經過囉。」

在黃裕邦多數的英文詩創作裡,《天裂》裡獨有一首粵語詩以劍拔弩張之姿特立獨行,正是和同志所在環境有關。切身處地的怒意把他逼回最原始的語言使用:

「朋友說他朋友說我撥亂/陰陽說我邪風較多說我/還不回頭是岸就真係恭/喜我我說我很難把我的/世界搗成適合他和他朋/友嘴巴咬食的糊狀他恭/喜我並說除障方案包括/說我闔家平安他說他/應把智慧留給自己他說/那些東西來自另一個世/界我說我的世界不難進/入但門呀 DLS 請輕輕推」

「DLS 你們不會知道是什麼吧。」

『我以為是毒品?』

「這是髒話,操你媽的。」

『台灣髒話學得很好。』

「每個語言你要先學髒話啊。」

「我的憤怒跟母語距離比較接近。」生存本有髒話連篇的民間傳奇,他在校風古典的香港教育大學教書時:「遇到一個恐同的人,這對我情緒很干擾,我憤怒這個行為,也氣我自己吧,是我自己困在這地方。」

|

|

打開詩的聲音

黃裕邦寫的「困」關乎環境,香港地狹人稠,他經常以聲音去察覺空間的燜燒:「很敏感啊,香港這麼擠的地方,我上班的時候要坐火車一個半小時,大陸人很吵。我跟家裡住,裡面有小狗、姊姊、媽媽,每個人都有每個人的東西,小狗也有自己的東西,小狗老了不會太多聲音,但其他人呢,很多情緒跟聲音。有時我爸在房間看賽馬,我媽我姐在客廳看韓劇,我在自己的房間裡,想說怎麼了?」

他恆常躲在房裡,在自己的詩裡遮蔭:「思考的東西,傷感的東西,我都用英語去寫作。在寫作上我沒有什麼文學包袱,如果它的聲音很美,它跟其他字母排起來有可能性,我就直接去想他們的質感。」喜歡做字的推敲,和字拉開距離感,他用英文詩處理著自我的無以名狀。

他的詩有顯而易見的裂痕,像是一個傲嬌的孩子,不在乎弱水三千:「我的東西,可能不是大家想像中香港文學的東西,有點稜角,也鑽得很緊。」斷裂式的書寫像是拆文解字,讓字回到聲音的流動。這也是一場語言的實驗,他有首詩叫〈無法言說〉:

Yoko meshi 1.孤獨「來自說/外語。」2.從旁側給吻下去的唇。3.睡一場無謂的覺,斷多少髮線?1.1 講(及)孤獨/一如通用語。我需要一步詞典為我翻譯。

簡直是外星語。這首詩搜集了各國難以被翻譯的單字,再進行寫作者的異想加工,詩化單字的身世:「我們常常會在網上看到一些:16 個英文表達不出來的字,這樣的文章。他們會在某個語言文化中出現,我覺得很有趣,怎麼去寫呢,我模仿字的發音,讀進 siri 裡, siri 以為我會講中文或英文,它就幫我翻譯出一些錯的東西。我就在做後面一個假的解釋。」打破字的符號性,填充新的意義。對他來說,「讀」的聲音深具情感,甚至大過於原來的字義。

「詩是聲音,聲音是語言系統中比文字更早出來的。寫詩就要玩。詩的語言,就跟錯誤與驚喜有關。」

|

|

我不想知道你的故事,我想知道你的感受

黃裕邦童年就是個好奇心旺盛的孩子,他喜歡看一百個科學問題、一百個健康問題、動物頻道,但幾乎沒讀文學,直到大學念了英語系,大量的英美文學進到腦袋裡:「你知道,本來我要去唸翻譯的,但是考試考得沒有很好。我『讀』的部分是不合格的。如果三十分是滿分,我只拿了三分。我就想,我有那麼差嗎?但是真的就這樣。中文成績不好,翻譯系收不到我,我跑去香港大學唸英文。有些美國文學英國文學的科,但沒上過詩。」一路到 2008 年讀了碩士課程,才開始詩的寫作。

很多人說他的詩對抗政治、性別、與階級,但他其實沒要對抗什麼,他寫作是因為他手無寸鐵只有一支筆:「我就是出於無助寫出來的,我覺得一來那些弱勢的人的世界,人們不會看到,所以有新鮮感。再來,他們的情感跟痛苦是真的。」

「我叫學生寫東西,他們畢竟十九歲,沒有什麼經驗,就寫拍拖、失戀很辛苦。我跟他們說,你們失戀的故事都差不多了,不要覺得你自己失戀的故事很獨一無二。我不想知道你的故事,我想知道你的感受。」對他來說呈現個體的立體性更重要:「有時文學不斷重複某一種聲音。可能其他新加坡人、香港人、台灣人,並不存在於那個樣板裡面。像近幾年新加坡很多人在寫勞動階層的生活,這就是好事。唐綺陽有說,近年是新聲音比較注重,小眾的東西會被留意。這是走向平權,接受差異的時代。」

他真的有在愛唐國師。「哎,水瓶座很麻煩的,不會想去做重複的事,也不想看重複的東西。」

香港人的舉步維艱

黃裕邦寫過〈後殖民動物學〉,其後也在國際間發表許多與香港現狀有關的詩。2014 年香港雨傘革命後,他自覺整個城裡都有種憤怒的氣氛,像是從人的內在帶動環境的噪音一般使他不安:

「我以為,反殖民是好的。香港人有很特殊的現象,後殖民也是另一個殖民的開始。現在什麼地方不是給中國控制?經濟上是。但香港有個問題,在一個法律的結構下,給大陸控制的越來越多。他們很想去融合大陸跟香港。但香港人覺得,我們還是要保持一條界線。你們不可以跨出界線下建構的東西、文化、語言。」

香港的後殖民,實為在高密度狀態裡的人掙一口氣、喘息呼吸:「我寫那首詩,在思考我們沒有了英國後是什麼、英國人留下了什麼。英國很努力幫香港在國際平台說話,香港很多團體會跟英國去討論,我們拿了 BNO(97 年之前的英國護照是屬於英國殖民的護照,但沒有居留權),香港很多法律團體在支持居留權,希望香港人可以去英國。」

他說的是待不住也逃不了的人:「八零、九零年代,我附近很多同學也會跑去其他地方,去做一些勞活的工作。那一個移民的景況是很普遍的。很多香港人會思考,為什麼要離開我的家,去一個陌生的地方?去到一個不屬於他的階層?」

香港人出生,歷史是二手的,未來也怕是二手的:「為什麼我們還會留在這個地方?我們常想要移民到台北嗎或日本嗎?我現在差不多四十了,沒有去建立家庭,好像生活就到了一個點,那很悶。政治上的無助感,家庭上的無助感,空間上的。所以香港人這幾年不開心就是這樣子。」

我問他有沒有想過就乾脆走了?「想,但是可能沒有力氣。像我一個人出來,每次晚飯的時候都很難受,自己要想吃什麼,自己一個人去。我覺得很孤獨。問了自己,你不是很想在香港自己搬出來住嗎?」他自打嘴巴:「昨天思考,其實不可能。一個人住沒有人理你啊。沒有人跟我溝通這很麻煩的,我是需要有人在我旁邊。像我每天都跟庭睿(台北詩歌節工作夥伴)講很多東西,每天的四點之後他消失了,我都覺得,我不存在。」

活到中年跟自己的相處還是生疏,又怕家裡的小狗長輩吵:「很麻煩啊。對不對?好像是個公主一樣。」

|

|

失戀吃到飽

在《天裂》裡他寫出許多引人注目的失戀體,比如〈沉思如何與病患男友分手〉寫戀愛中的溝通困難。他沈默半晌、而後國師上身:「這七年以來,我覺得天蠍座的男生很奇怪。」

「我發現我遇到那些人,很不懂表達自己的感受,我就去逼他們,我的角度是,你要說啊,我知道原因可以幫你,但他們就覺得,很煩餒,天蠍座會把最壞的事情想通想透。好像有一個自我保護的系統。」他有點母儀天下的氣味,常常打破沙鍋問到底,想除魅語言這種病:「沈默啊,語言跟病有關,是溝通的問題。身體也是語言,身體不會說謊的。」

他靈機一動的表情:「詩也是啊,詩不是用語言去講真話。每首詩的第一句,得撒一個謊,講一個大話。」

詩的變形就像情人的變形一樣,令人痛苦、也令人想去到深處:「如果寫東西,第一句寫真話——我現在好累。說白了,去不到其他地方。如果你講假的,好像有了空間可以去探索。詩根本是一種病態的語言。」

字裡行間的病慾跟生與食十分緊密,好比〈失戀博物館〉:

「補形。串肉針上的/烤鴨心是一片片吊墜,一種可食用的/幽禁。關在四個/心腔裡還剩甚麼,沾滿醬汁仍爽脆的苦/煮得過分熟爛的故事。」

這首詩有它的變態血腥,繼承生產者的血緣關係:「我很愛恐怖片啊,但說實在,沒有什麼好看的恐怖片,恐怖片就是個過癮。」失戀的過癮猶如庖解器官、卸除靈肉:「我喜歡用吃的,因為我是吃貨,拜託!台北的臭豆腐啊。吃的技巧上比較容易去描寫意象,如果要分析意象,從不同的五感經驗去描述吃的質感,我覺得很有趣。」他偏愛以食入詩,把〈私處〉比擬成食物卷;〈迴轉壽司的三文魚籽自述〉寫呻吟的海苔、未受孕的儲君;或〈與字詞散步〉:「我雙腳麻木;我的存在是一片核桃威化餅,/脆弱易碎,可隨意小覷。」

黃裕邦的詩有食與肉的飢渴,鎖骨、血液、心臟常在句子裡輪迴,他在〈觀星〉以 G 片男星為主角,形容:「在他兩腿之間,許多 iku/kimochi/奇異的 chin chin 以及名詞與動詞混用。那是手作的幸福,手掌察覺到自己存在。」如果說他的詩第一句謊,最後一句總該是實話了:「吸走後,他也不行。」或許那些豐滿的食物都有纖弱之心。但無論萎靡頹廢藍瘦香菇,都是要吃飽喝足的:

「哎,我真的好喜歡臭豆腐,我們哪天再吃那個煮的臭豆腐好不好?」黃裕邦看向一旁的同事。

一份伊唷的自我認同

昔日戀情裡,黃裕邦喜歡過一個男生,因此寫了〈伊唷自述(致小熊維尼)〉這首詩:

「謝謝你視我如無物,把我當作伴娘。/書裡每幅圖畫都是一場婚禮,/你和孩子們的注視雙宿雙棲。你淌著口水,/肚皮彈力十足,還有不斷溢出的蜜糖。」

「他喜歡伊唷嘛,我不知道有什麼特別的。有次我們去香港迪士尼,排隊玩小熊維尼,很笨的一些東西,裡面有很多他不同的朋友,老虎啊,伊唷呀。我覺得伊唷很奇怪,破破爛爛的,很哀愁。那時候我覺得每個人都是伊唷,都會在後面碎念。」

他覺得伊唷很搞笑,看了電影版的《摯友維尼》更推:「我覺得很好笑啊,你看他這樣:哎又下雨了,哎又怎麼了。那種也滿像我的自我投射:跟世界過不去,沒有人理我,沒有人看到我,這樣子。」

我說那你會像伊唷一樣覺得自己破爛嗎?「有時候我會覺得自己很破爛。現在的另一半是做 fashion 的,我比較留意。」他以為我問的是時裝方面,好險當初他沒有去唸翻譯系!

身為伊唷,渴求關注,但又不喜歡刷存在感:「我從小到大也是這個樣子,如果做了一些東西,得不到自己預期的後果,就覺得,很氣,很難受。不知道為什麼,很功利吧。」說不功利是騙人的,但他心裡的彼得潘在〈蘇亦勒俳句(1954-58)〉留下:「體面可能使你迷惑不解。」

他又指出一種伊唷現象:「你很少見到伊唷自己一個,從來都是一大群人,他在後面跟著,沒有自己的主幹,好像沒有什麼人欣賞他,感謝他的存在。」但重點來了:「他是全部角色裡最肥的那個,最不可能錯過的。」

伊唷有不容忽視的體積,他衰衰的雙眼低垂來自自卑,黃裕邦也自卑有時,「特別是身體與外在。」但你看看他的外在。我因為人神共憤使然導致沒大沒小:「還想要怎樣呢?」他解釋:「不是,感受到身體沒有二十多歲的小時候那時好。去喝酒啊打麻將,玩到凌晨兩點回家,早上九點十點鐘去海灘。青春!現在如果每天起來,身體沒有那麼痛,就好了。」

|

|

除了體能退化,還有種自卑在三十初洶湧而來,「那時候身邊有些朋友買房了,在香港買房是很困難的。畢竟也是在香港生活,你跟家人一起住,你沒有房子啊?你賺錢賺多少?」錢的問題,就是生活的問題。非要去旅行,才能有自己的房間,舒舒服服的:「我在香港地鐵站,看見一個畫面會很感動,情侶們身體很靠近,或是可以在搖晃的車軌間有一個抱抱。他們每天會做這個動作,但是我們不可以。」

因錢使然的,黃裕邦覺得生活不該如此:「有時候,皮膚上的接觸,自然會解決很多問題,今天很不開心,那來抱抱吧;在下個站到以前,我們來個抱抱吧。隨時隨地都可以發生。不要輕視這個比醫學還要強的行動。我們不可以在公共地方做這個東西。」

他常說,什麼東西很干擾,什麼東西很麻煩,毛毛躁躁的,像個青春期的少年。或許,他只是想有人跟他說,你不麻煩,來個抱抱吧。

|

|

|

|

《天裂》

作者:黃裕邦

出版社:水煮魚文化

出版日期:2018.02

.jpg)

.jpg)

.jpg)