20 年後重看《庫洛魔法使》:收服他人的不幸,即是魔法本身吶

按下 Netflix 播放鍵,聽完片頭曲,小櫻開口說第一句台詞的瞬間,我才意識到,我從來不曾聽過小櫻說日語。

1999 年,當台灣初次引進《庫洛魔法使》動畫,木之本櫻的配音員許淑嬪同時是《哆啦A夢》裡的靜香、《名偵探柯南》裡的步美和《海賊王》裡的娜美,而知世和雪兔哥竟然是同一位配音員方雪莉配的。如果你看的不是最早的衛視中文台版本、而是和我一樣,每個週間晚上六點半在每日新聞之前鎖定華視等待,那麼,你聽到的小櫻則是《哆啦A夢》裡的大雄與舊版《獵人》裡奇犽的聲音(配音員楊凱凱)。雖然找不到資料佐證,但根據我的記憶,兩版配音有個神祕的差別,在於小櫻使用庫洛牌時喊的是華語(「化作懲戒的鎖鏈吧,風!」)還是英語(Fly!Jump!)。小時候,我藉此確認電視上重播的是不是我第一次看見的那個版本,每每聽見小櫻喊著中文的卡牌咒語就感到親切。

20 年後,我才終於確認,說日語的小櫻,施展魔法時喊的是英文。真正的那位庫洛魔法使,距離我童年所記憶的她又更遙遠了一點。

1999 年,每一集《庫洛魔法使》播完之後,9 歲的我會衝到房間裡,從書桌抽屜裡拿出我的紀錄表,寫下今天小櫻收服了哪一張牌。說是紀錄表,其實也就是一張家庭印表機用的 A4 白紙上面畫了表格而已。我會拿著那張紙默背卡片的名字,動機不明,可能只是太愛了。直到 28 歲的今天,我依然能清晰地背出每一張庫洛牌的收服順序:風、翔、影、水、樹、雨、跳、幻、雷、劍、花、盾⋯⋯

《庫洛魔法使》就是我的弟子規,我的唐詩三百首。假如,因為放學晚了、被帶到外面吃晚餐、電視壞掉或任何小學四年級小朋友無法掌握的變因,我錯過了《庫洛魔法使》的播出,那麼那天的我就會痛哭失聲,彷彿愚民在獨裁領袖過世時那樣悲泣到全身癱軟,心裡想著:怎麼辦,我不知道今天收服的庫洛牌是哪一張,我的紀錄表永遠不完整了⋯⋯

所以,當我得知今年 6 月《庫洛魔法使》在台灣 Netflix 上架了,我的惆悵或許比其他人更深一些:啊,在串流時代,觀眾再也不會錯過任何一集;從固定播出時間解放的時代,彷彿 10 歲的我那些眼淚都白流,縱然後來那張紀錄表在電視台重播《庫》時被我堅毅而完整地完成了,在 Netflix 面前,這樣的成就也已顯得無足輕重。

心懷這樣複雜的情感,我決定把《庫洛魔法使》重看一遍。

和我年紀相仿的台灣小孩,或許都曾把不少零用錢花在 5 元 1 包、學校合作社賣的盜版庫洛牌上。這次重看,一方面回溯 20 年前小櫻到底對我們做了什麼,另一方面,或許也是好奇,當卸下童年的濾鏡、歷經青春期與成年的生命交換與代價之後,現在的自己看《庫洛魔法使》,會看見什麼呢?

不存在的惡人,不存在的大人

說是卸下童年的濾鏡,但重新回到小櫻的生活之後,我想所有觀眾都會發現,其實戴著濾鏡看世界的一直都是大人自己。

第 1 季第 5 集,教室裡,當座位上 10 歲的佐佐木利佳和講台上的寺田老師曖昧對望,兩人的臉都泛起紅暈時,28 歲的我笑了起來;第 14 集,當月城雪兔衝向差點從舞台上摔落的木之本桃矢、而兩人的同校女同學在閒聊時天真地問:「為什麼木之本同學和月城同學一直都沒有交女朋友呢」的時候,我也笑了起來。

第 3 季(Netflix 歸為第 2 季)第 4 集,當史比尼問偽裝成秋月奈久留的魯碧月「你不是應該穿男生的制服嗎?」魯碧回答:「因為我覺得女生的制服比較可愛⋯⋯而且,我不是人類,性別於我毫無關係啊!」算起來,這一集在台灣首播的時間是 2001 年,而我們要到 2019 年才有了第一次具規模的跨性別遊行。

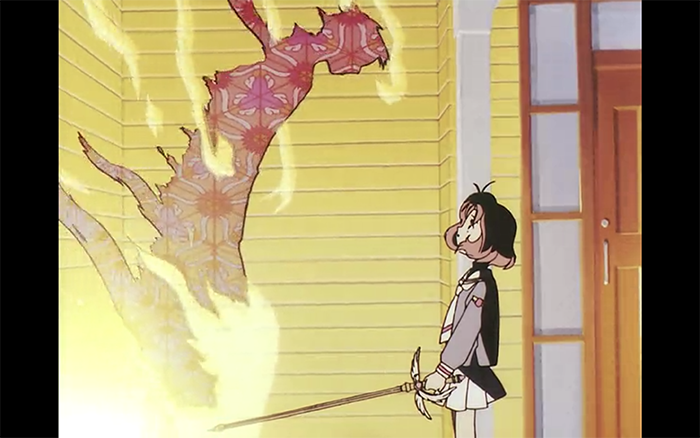

《庫洛魔法使》裡沒有反派。除了故作神祕的觀月歌帆老師(結果她真的只是比較神祕而已)、第 2 季最後幾集(Netflix 歸為第 1 季)裝逼的審判者月(後來變成比偽裝型態的雪兔更溫柔的大哥哥)、第 3 季原本看起來是反派結果只是想幫助小櫻自立門戶的庫洛轉世艾利歐之外,其他每個人基本上都是漩渦鳴人。就連作亂的庫洛牌,都十分貼心地每一次都單獨作亂、而且還特別到小櫻和小狼所在的地方作亂——「消」甚至在他們暑期旅遊離開友枝鎮不知多遠的地方出現,根本很想被封印吧——

與其說沒有壞人,不如說沒有大人。所有角色的心智年齡,體感差距都沒比小櫻大過十歲:寶愛著小櫻母親撫子的知世母親大道寺園美,多年後與那位和 16 歲的撫子談師生戀、也讓撫子在 27 歲就過世的(小櫻爸爸)木之本藤隆重逢,嘴上說著多恨他把她從她身邊搶走,實際做出的報復行為竟然是在家長運動會上和他賽跑(而且還輸了)。

而撫子的祖父,撫子死後與藤隆多年避不見面,第一次看到曾孫女小櫻,所做的舉動竟是請小櫻一一試穿撫子 10 歲時的衣服;姑且不論他為何如此執著把明明有活到 27 歲的孫女房間硬是維持在她 10 歲時的模樣,看似對妻子之死頗為愧疚的木之本藤隆在意識到祖父在小櫻身邊出現時,第一件事竟然是烤餅乾請小櫻帶過去給對方吃。

而曾祖父還真的吃了。

小櫻是在一群看似大人、事實上卻保持著童稚之心的大人之中成長的。故事裡,她從未被要求成熟,身邊的人總是希望她維持「小櫻本來的樣子」,告訴她那樣就是最可愛的了。也因此,小櫻的成長速度緩慢,但每一步成長也往往充滿自覺:

在第 3 季,當小櫻發現自身魔力不足,導致桃矢必須犧牲自己、將魔力提供給月時,她痛哭失聲。那是整部動畫裡小櫻最催心的痛哭(連小狼要回香港時她都沒哭得那麼慘),因為那是長大之哭,是一個人發現自己不夠成熟時才會掉的眼淚。

邊緣者的守護者

撫子過世時小櫻 3 歲。知世的父親從未現身。而李小狼雖然有母親與 4 個姊姊,爸爸卻身份不詳,由管家老魏一手帶大。雪兔哥沒有爸爸媽媽,和爺爺奶奶一起在寺廟長大。主要角色幾乎都來自非典型家庭,這一點看過《庫洛魔法使》的人多半都有印象。但翻開庫洛牌收服史,會發現這樣的處境不只在主角們身上。

收服「浮」的那集,離家出走的可魯貝洛斯來到小女孩小茜的家中;一開始可魯無法諒解小茜的母親讓五六歲的她一個人顧家,後來才知道小茜的父親「住在天堂」,媽媽為了撫養女兒努力工作。而「浮」之所以作亂,正是在小茜一人獨自在家、接完母親說要加班的電話之後,講出「我也好想飛啊,這樣就能飛到天國看爸爸了」所觸發的。

收服「跳」的那集,跳化身布偶,躲藏在友枝鎮新開幕的玩偶店內。玩偶店店長是一位和藹的大姊姊,初次見面時搬著貨品的她不停掉東西,看起來笨手笨腳。在得知是跳在作怪以前,小櫻的同學千春在店裡買的玩偶不見了,眾人到玩偶店尋找真相,才知道大姊姊已經因此搬了好幾次店,因為不管搬到哪,客人買的玩偶總會不見,自然懷疑是她動的手腳——而她不屈不撓地搬家開店,是因為她死去的未婚夫是一名布偶設計師——這家店,是孤身的她對愛人的念想,也是在異地重新開始的起點。

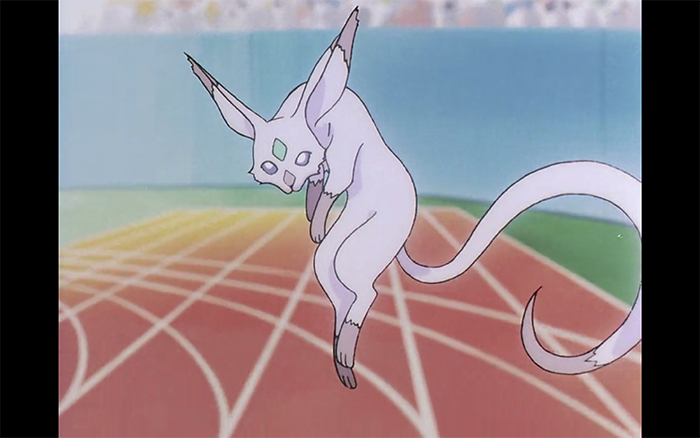

友枝小學田徑隊的立花玲同學,在大賽前百米成績卻一直不甚理想,成了隊上的拖油瓶;這時,正好能讓人速度變快的「驅」為了躲避小櫻的追捕逃進了她家裡。為了報恩,驅讓立花玲不斷刷新百米奔馳的紀錄;小狼和小櫻將驅收服之後,立花玲不再有魔法的幫助。然而,當她看見終點線前小狼為了鼓舞她而釋放的驅精靈,向前衝刺的她贏了比賽;小狼當然並未在立花玲身上使用魔法,僅僅是讓她看見那隻曾經陪伴自己的「不知道是什麼的動物」而已。

如果小櫻沒有及時趕到收服「浮」,飄浮在空中被風吹走的小茜,其實就隱喻一則獨自看家的孩子發生意外的單親家庭社會新聞吧?

如果「跳」還在店裡,大姊姊是不是又得搬走,永遠無法展開新生活?

不自覺依賴著「驅」的立花玲,要是繼續下去,不正是《黑袍糾察隊》裡仰賴禁藥的 A-Train,耽溺在失去名聲的焦慮與惡意之中?

庫洛魔法使小櫻,在友枝鎮裡收服著卡片,其實是在收服著在社會邊緣游離的人們生活中的小小不幸。讓人偶爾忘記,小櫻自己也在幼時便失去母親。若要貼上刻版標籤,她也是「單親家庭的小孩」。

蒐集卡片只是少女漫畫的套路。小櫻真正守護了的,是小鎮裡這樣的人們。10 歲時,我們看的是卡片美不美、強不強。20 年後,卻能看到卡片被收服、成為「有用的魔法」之前,小櫻身為魔法少女的重要意義。

異性戀啊,不帶顏色的目光

重看一遍,我再次確定了,除了小櫻本人和已經結婚生子的長輩角色,以及後期認小櫻為真愛的李小狼之外,三原千春和山崎貴史是唯一一對被歸類為大眾認知的「普遍異性戀」。

小狼曾經對雪兔動心、雪兔和桃矢時時刻刻相守在一起;利佳雖然是異女,但寺田老師和她少說也差了 15 歲,比小櫻的爸爸還超過。園美早期對撫子有貌似超越親情的情愫(對,她們是堂姊妹)。而永遠站在一旁拍攝小櫻施展魔法的知世,當小櫻問她「知世喜歡的人是誰呢?」她回答「沒關係,只要我喜歡的人幸福就好了。」

知世深愛著小櫻,我曾經以為異女小櫻永遠不會發現這件事。然而,當第 10 集,知世媽媽跑輸小櫻爸爸、在校園裡解開心結之後,旁觀的知櫻兩人這樣對話:

小櫻:「聽說妳媽媽以前,好像非常喜歡我媽媽?」

知世:「對啊,而且我現在也很喜歡妳啊。」

小櫻:「我也是。」

小櫻一直都知道知世對她的愛,她只是不將那份愛視為愛情。這讓我想起今年的台積電青年學生文學獎,評審小說家童偉格對其中一篇作品的評語:「我們會將性當成生命中的一件事,這意味著我們將生命分門別類,每件事的範疇和邊界都很清楚;但這個作品幫我們描述比較前緣的青春生命經驗,在這個階段,性不是生命裡的一件事、而是浸潤幾乎全部生命的那件事。」

是長大後的我們,將情感區別為友情與愛情,親情與恩情。忘記了在更開始的時候,情感只是一團強烈而模糊的感覺,僅僅以程度之分作用在我們與每一個人之間。

我最感動天然呆異性戀小櫻在友枝小學四年二班的幾個注視:一次是在利佳被「劍」附身、小櫻使用「幻」投射出利佳最思念的人,隱隱發現投射的身影是寺田老師的時候;一次是小狼再次見到雪兔,面紅耳赤,準備巧克力送給對方的時候。

不同於一目了然於心、笑看一切的知世,異女小櫻在發現身旁感情發生的時刻,她並不「知道」那是什麼。但是,她並未因為「不知道」而表現驚訝或畏懼。她只是「噢」的一聲,然後生活如常,偶爾也一起幫忙利佳挑禮物,或者被動地和小狼競爭著暗戀的雪兔哥,一點也不感到不自然。

在她眼中,一切都是自然的。

對與自己不同的存在,不只是不表現出來,而是發自真心地一點也不感到奇怪。我們都曾經是這樣的,只是因為長大的緣故,隨社會化的過程開始區分正常與不正常,對事物做出反應、藉此來錨定自己的合理位置。有時,就連其實不覺得稀奇的事情,身體也自動作出訝異的表情來。

這是對著漩渦鳴人說「雖然媽媽不清楚,但這個世界上只有男人和女人,你遲早會對女人感興趣」的漩渦玖辛奈沒有教我的事情。這是對著孔雀舞說出「舞,妳用快樂女郎是不可能擊倒我的」的武藤遊戲沒有教我的事情。令人慶幸的,1999 年的木之本櫻,以身教的方式潛移默化了某些人。或許很少很少,有些觀眾可能不會去思考為什麼李莓鈴明明是李小狼的表妹(但兩人同姓,或許其實是堂妹也不一定)兩人卻有婚約在身。無論如何,庫洛魔法使絕對成功地啟蒙了部份異性戀,在某些人身上施了永不消褪的魔法。

我知道漫畫版是另一回事,也知道透明牌篇的橫空出世,當然也都看了,但這些都不是最初影響了一代人的那部動畫。有些魔法或許在成人的過程中忘記了。但當重新看見小櫻解開鑰匙封印的身影,許多事情體會得更深;庫洛魔法使對待世界的方式,是她真正的魔力來源。

想要想起來的話,不如到串流上拜訪她吧。要是真聽不習慣日語,就切換成華語配音⋯⋯我相信她不會介意的。