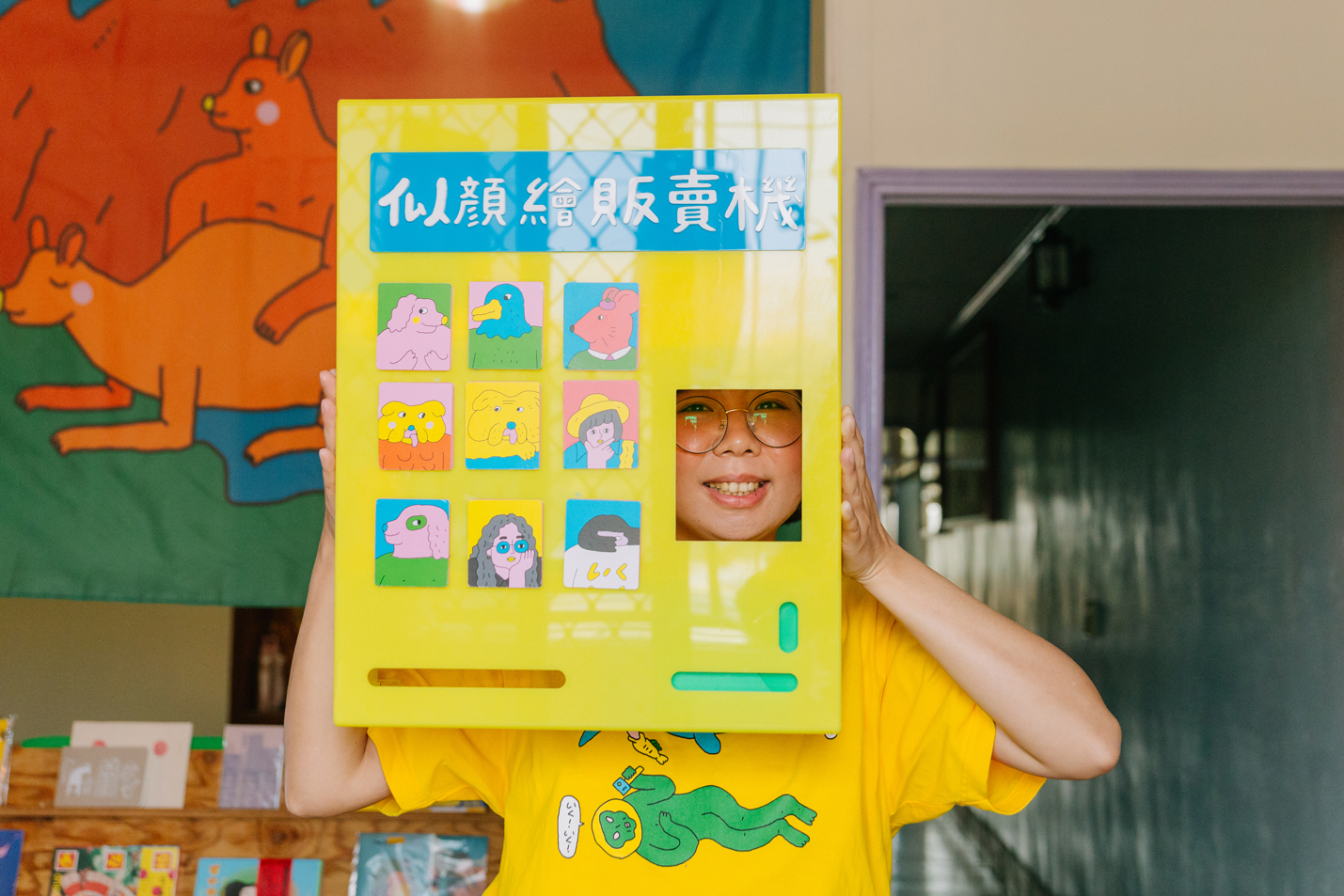

自慰開啟美好的一天,專訪小高潮色計事務所:不這樣,我進入不了

「之前我室友的爸爸會來幫我澆花,就會發現那個陰莖澆花器。」色長稱同住的男友為室友。這裡是位於彰化二水鄉合興村的一棟透天厝,那是一個天氣好到仙人掌跟蔥都會妖嬌開花的地方,放眼望去是大片的香蕉田與芭樂園,路邊疊著三籃無人認領的芭樂,有時鄰居會在門口丟把青菜,也沒打照面,就是送你吃的。

我們路過一個「南無阿彌陀佛」布條,笑說這是色長的標準色。她分享之前幫彰化桃喜市集畫一個大佛,被反佛像商品化組織檢舉,「他們寫信說我畫色色的東西,還畫大佛,我就說大佛是彰化特色,他們無法接受⋯⋯」檢舉大隊出發,色色的事情還在路上。

透天厝一樓充滿室友爸爸蒐藏的古董,一面印上贈送紅字與八卦圖的全身鏡掛在轉角,磨石子地板延伸至二樓尾間,比鄰陽台的空間是工作室也是住所,「有時候我在台北比較久,他會好意來幫我澆花,我就想說我床上都一堆情趣用品散落耶,很好奇他會想什麼呢,有點⋯⋯小惡作劇的感覺。」

陰莖水槍日日在她手心裡噴灑、灌溉陽台上的多肉植物,跟隨陽光雨水,多肉膨脹地更有朝氣。水槍曾壞掉過一次,她不死心再去買一把,還多買一把備用,展示在放滿自己作品的木架上。木架則是 2019 年入選 Talent 100 參加文博會時請木工量身打造的,如今上頭除了她繽紛的商品、大阪美國村的辛普森改裝二手電視盒,還有一排復古錄影帶,打開來,裡面的側標分別寫著《色魔纏身》《極度強姦》《換妻俱樂部》《少女潘金蓮》《魔鬼舞孃》。

「這是我室友爸爸的 A 片。」

看來,室友爸爸也是能意會陰莖澆水水槍的。

為什麼會想要?

色長的畫,動物腳下都有一灘水:「那就是淫水,象徵著精神上的小高潮。」其實在高潮以前,她死水更久。

成長於二水鄉,父母長期忙碌於工作,色長是姑姑帶大的:「我姑姑是一個很閒的教職員,就是韓國瑜派的,同溫層一千公里之外。小時候都很好奇姑姑為什麼午休兩小時還可以去外面買東西給我吃?長大後了解,不過就因為是老鳥。」教務處老鳥,也因此姑姑有很多時間教育她,「我下課就去她辦公室寫作業,莫名其妙還要去念珠心算、練毛筆字。姑姑沒有結婚生小孩,她就會想要跟別人炫耀我說:『她是珠心算一級』。」

珠心算一級到底誰在乎?她露出這樣的表情。「以前如果沒考第一名,姑姑就會覺得很丟臉,下課後就去補習,高中我還補了四科,畫畫是唯一的出口。」

二水對她是這樣的地方,充滿框架,每個人都想要她當老師。「我很想打破這種命定。到了高中,好像用完讀書的力氣,排名開始掉中間,也因為到比較城市的員林(對我們二水來說是大城市啦),看到很多人有自己的興趣,我就覺得人生不能只有唸書這麼無聊啊。」

同一時間,戀愛完全被禁止的校園裡,少女的渴望祕密地萌芽。色長雖讀男女合校,但男女分班,如果下課走到男生班偷看學長一眼,就會被記警告,荷爾蒙被鎖在胸前裙底、緩緩在制服底下鼓脹。「我們一群女生喜歡看 BL,聊那些色色的事情,就覺得很開心,每天就是聚在一起,我就想說有個社團⋯⋯那我就當色長,還有做自己的小名片。」

社團「Sasaya」意為「speak about sex & yellow,YA!」。「我們就沒有什麼上進心,不想去其他社團,練舞練琴什麼的。就是⋯⋯一群沒有上進心的腐女。」她長大後慢慢發現自己不是純腐:「我只是想看男人的肉體。因為那時沒辦法接觸,就只能看 BL 然後一邊幻想跟意淫。」

國中在課本上模擬漫畫,形象來自當時看的《天使》《夢夢》月刊,當時她也喜歡《美少女戰士》《庫洛魔法使》《七龍珠》。高中從四科補習中解放,老師在黑板上奮筆疾書同時,她在課本裡填滿裸體。「有點像在惡搞,那時我胸部只有 A 罩杯,就會用畫畫幻想自己胸部很大,那時沒有性教育,就看 BL 或十八禁漫畫,裡面都是大胸部,會希望自己也是這樣,以為巨乳就是好的。」

就學期間,許多頭腦無法教導的事,身體正在告訴她。

「我國小就看過彩虹頻道,那時候都沒有鎖碼,看到的時候很衝擊,沒人跟我說這是什麼。國中之後,生理期出現,性慾就隨之誕生,這是身體的本能,妳會想要談戀愛、探索身體,但家裡很傳統,不能談論性。生理期第一次來時,我媽也沒跟我講太多,就只說要用衛生棉,我就想說,我也知道。」

關於性與身體的知識,色長網路自學,「所以我才覺得說性教育很重要,因為從網路上你會學到很多錯誤的東西。」

性愛先修的魔女見習生,誤打誤撞、柳暗花明。她經常說自己畫的東西想表達「性的健康」,回想看了《性愛成癮的女人》主角從小就意識到自己的慾望與他人不同:「很像是我小時候的感覺,在經期來時,我發現了自己的慾望,但不敢跟別人講,覺得自己是變態,為什麼會想要?跟那個心境很像,我們對性避而不談,讓很多小朋友在成長中感到自卑,覺得羞恥。」

幫我畫畫送你一些檜木

也許這些想法,對二水這個地方來說太難以啟齒了。我們大概走十分鐘可以到最靠近的源泉車站,那裡沒有站務人員也沒有買票口,像連離開都不用花錢一樣。

色長要考大學前,懊悔自己沒有辦法考美術系,落點太差只能讀大葉英語系,本來想離開二水的心扼腕:「騎車十五分鐘就到了,好像根本沒考上大學的感覺。」但進學校發現每堂課都可以演英文話劇:「可能我有點表演慾,還可以自己編劇,就忘了想考美術系這件事。」

她的舞台慾望被啟蒙。同時報名參加《快樂星期天》校園徵選,一路徵選到第二關,「再拚一點可能就會到決賽哦。」她意猶未盡地說:「我們那時很無聊啦,唯一的娛樂就是去叫 K BOX 之類 KTV 唱歌,為了拿到麥克風七個人裡面揪三個不愛唱歌的,最好另一半還很愛吃東西。那時候真的是好瘋喔,我交了一個男朋友是拉小提琴的,他聽走音很準,為了參加歌唱比賽還拉他去聽我的音準,聽了好幾天。」明明說很無聊,她卻幾乎沒有逗號地講完了。

訓練音準、邊晉級歌唱比賽,也持續畫所有語文學院所需要的宣傳海報,大一至大四都是系學會美術組:「總之就是在弄一些有的沒的啦。」

像一般大學生一樣度過看起來好像很忙但誠然是以「夜唱與夜衝」所構成的大學四年,畢業後,她到學弟的熟人的設計工作室上班當設計助理,除了插畫也學習平面攝影、行銷與商品上架,當時的老闆非常嫌棄她的美感與配色,要她每週交一份跟藝術家有關的報告。「研究很久我發現最喜歡的就是草間彌生,她小時候的故事影響到之後的系列作品,都讓我很有感觸。」

後來她去嘉義的承億文旅集團與紅點文旅做設計,默默文創找上門要簽約:「那時覺得 Why?我粉絲人數只有四百人,對方簽的都是馬來貘、H.H. 這種,為什麼是我?進去後老闆跟我們說可以辭職了、以後會給我們薪水、靠版稅就不愁吃穿。」她辭職了,沒多久默默文創就倒了,薪水沒拿到,倒是有寄放默默文創商品的店致電給她,心酸地問「妳公司倒了,要不要拿回商品算一點補助⋯⋯」初生社畜賠掉的,卻拿不回來了。

那一年,她筆名是南瓜頭,頂著一顆草間彌生齊瀏海,來到台北接案:「我做了很多那種基於相信、沒有簽約最後沒拿到錢的案子,還有很多一張圖五百塊的,也有業主跟我說『我沒錢但我有一些檜木傢俱,不然多送你一塊檜木』,unbelievable!」為了要扛住生活,她去華碩 UX 部門兼職,畫背景圖也畫 icon,也接廉價的兒童繪本案子,最後兩邊 cover 不過來被辭退,身體也壞了。

「如果我現在不去直島,我會覺得人生很沒意義。」

瀨戶內海上的直島,佇立著草間彌生的紅南瓜與黃南瓜,像是她精神最後的淨地,如果那裡沒救,人生簡直可以直接宣佈棄療。色長花了部份存款,停機工作,前往直島。

第一次出手就是告別作

當時的她見過險惡,對業主心灰意冷,更不知道如何在這樣的市場活下去。恰巧去直島時是瀨戶內海藝術祭,她以「驚嚇等級」來形容自己看到厲害創作時的心動。「當時我到沙彌島的一個展,有個藝術家把十二個島做成立體的十二本書,轉了之後就會變成動畫。在自己的世界裡,沒辦法看到這樣的東西,那裡不是只有純粹的藝術家,還有島民合作的創作,我深受啟發,才做《高潮了!直島》的繪本。」

《高潮了!直島》是一本功能旅行書,既有地圖資訊,又有收藏票匣,「我定調這是我的告別作,大概花兩三個月的時間把書弄出來。」這本書集合她對創作與專業工作者的道德觀,沒有任何塑膠包裝、不砍工廠價格。「可不可以便宜一點」幾乎是行走江湖時最常聽到的一句話,也是她被剝削的這幾年再也不想聽到的一句話。不砍印刷價格,那也意味著她認為別人的專業與自己的作品值得多少。

「就是把自己相信的事放進去。」

將真心孤注一擲。做完當時因對產業太過失望而誕生的告別作後,色長出發到澳洲,原以為要飛去另一個天堂:「我一下飛機開始錄影,拍一拍,想說⋯⋯這有什麼好拍的啊?二水都比這裡熱鬧⋯⋯」剛從台北過去極度不適應珀斯荒涼,幾公里內一間餐廳也沒有。一間間工廠投履歷,去採藍莓、殺章魚、拔洋蔥,「洋蔥農場是地獄,洋蔥有蟲爛爛的,不能戴手套,老闆是斯巴達型,我們就是黑奴的感覺,上廁所要用跑的,吃東西要用搶的,不能講話,咬著牙硬撐下去,就在那個地獄農場拿到簽證。」

拿到二簽後,新包變老鳥,命運的青紅燈也大轉變,她跑到一個酒莊做 house keeping:「我們就住在那個 villa 裡面,望出去是湖景山景,很多袋鼠在山坡跳躍,這是什麼生活?每天葡萄酒跟香檳當水在喝!就在木造露台喝酒看那個山,吃著起司。」她經歷著澳洲打工最好的一桶金時期:「我們後來還去大堡礁工作,那個島是俗稱的富人島,一晚兩千澳幣,時薪非常高,下班就去浮潛搭帆船。回來也是有存錢,很難不存錢啦。」

她說,生活的磨難都被磨圓磨軟,負能量變富能量:「回來以後,我就很想把我在澳洲所見的一切畫下來,那時也把粉專『南瓜頭暴露旅行社』告一段落,因為南瓜頭是跟以前經紀人一起取的,我就覺得也不能完全表達我⋯⋯成立了『いくいく小高潮色計事務所』,是因為去澳洲以後,我很容易有小高潮的感覺,可能突然身邊出現一隻袋鼠或鸚鵡,就哇~很愉悅的感覺,那個『小』是容易的意思,我有很多心理上的高潮。」

一開始,粉專大多都還是畫遊記,直到 2019 年開始參與更多市集、陸續推出商品以後,才有更多明目張膽的成人動物交配。2018 年色長澳洲歸國,一面在松菸打工,卻因為媽媽病訊回到二水,媽媽走了,她一待就是至今。「現在回到這邊覺得很好,可以安靜專注地創作,去擺攤時很像去旅行的感覺,一直住在熱鬧的地方其實會疲憊,現在疫情到哪裡都戴口罩,在這裡根本就沒人,我一天可能還看不到一個人,安全距離非~常~長。」

拼貼成一個不完整的人

色長的工作區裡層層疊疊都是 zine 與市集敗家的東西,其中更不乏香蕉黃的雜誌、小誌書封,整個空間佈局了大塊的黃,散落她的掛布、涼鞋、書籍、枕頭、大小背包、T-shirt⋯⋯。她的 zine 收藏裡有明顯的偏愛:比如像張騰遠所畫的「鸚鵡人」這種人與動物混種的特質,也像她的作畫主題;Kyle Platts 的《Festival Frenzy》以幾何風格與螢光色塊展開純插畫敘事;谷川俊太郎與三輪滋合作的祖母外星人,還有幾本印度愛經。

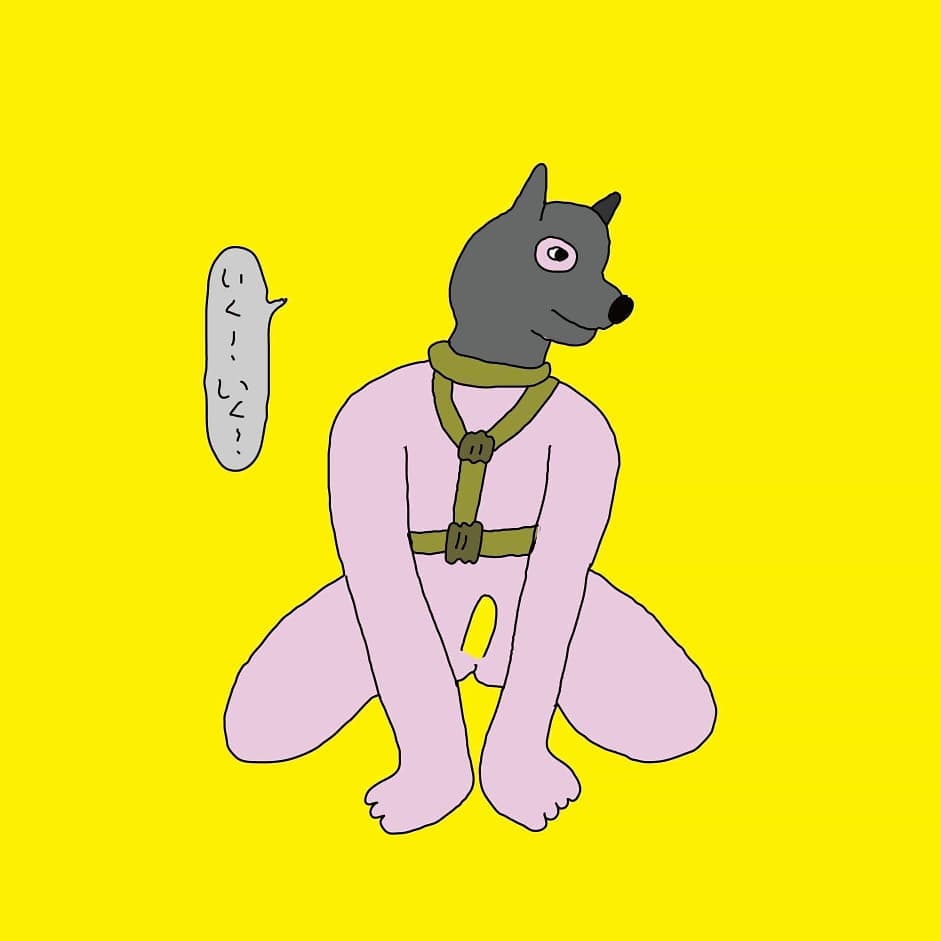

筆下主角以動物為主,也許是因為高中畫了自己太多裸體,「大家看到人的裸體就是無法卸下心防,馬上會帶有一種觀點,性還不是那麼普遍的議題,所以我就消費動物嘛,藉由動物這種可愛的形象,去讓大家知道,性其實是很自然的,有點像用大量的植物跟動物讓人覺得,跟性產生關係時它是很自然的。」她對於「非全人」外型的東西很有好感,也特別推薦我們看《尖頭外星族》。她的房間裡收藏幾個香港 Leeeeee Toy 的玩具,拼貼而成的肉色器官,有點血腥黑暗的古怪童心。

她沾沾自喜地說:「我用動物,大家遠遠看都以為是童書呢。」

即便是人身,色長在畫畫時也不會畫出乳頭,除因畫風本來簡練,也在破除身體帶來的標籤:「我的插畫裡不太會有性別之分,我想要把身體畫得中性一點。身邊很多朋友是生理男但心理女,或是生理女心理男,是同志或是跨性別,刻意區分很困難,所以想用中性去代表。比如說有人把男同志畫得很娘,女女畫得很男,我不想在畫性的時候又去標籤它。」

.jpg)

整整 2019 年,色長都在擺攤:「我喜歡刊物為主的藝術祭,會認識到自己也喜歡的創作者,這種市集沒那麼制式,像文博會或是那種傳統市集有一定規範,草率季沒有,去參加的人也隨性自由,想法也開放,就像在同溫層裡。」

「澳洲回來以後我想以刊物形式出發,因為自己喜歡買 zine,就也很想一直出。結果去年接了一整年的案子,荒廢了我的 zine!所以就想要趕快出《2020 小高潮情慾精選畫冊》。」

雖然自責「2020 實在太商業了」,她同時也遇到很多自己喜愛的品牌,比如就接了兩個情趣用品的案子,也與 30 select、酉鬼啤酒合作。2019 參加文博會以後,更多商業案找上她,甚至連日本最大的出版社之一長崎出版社都找她出書。「可是他們是要畫童書,我一直是畫成人的,要跳到兒童領域需要思考的也非常多,還要寫一些兒童故事,我覺得說這不是我現在專注在做的事。這或許是一個很厲害的機會,但如果我因此失去原本想做的事,好像有點可惜。」

用自慰來開啟美好的一天吧!

2019 年參與台北插畫藝術節的性愛美術館,色長將展間佈置成一個小櫥窗,當時隊伍總排得很長,為的是要試用裡面的情趣用品大平台。

「一開始我畫性都是裸體、比較表面的,但性愛美術館要談的東西,是比較心裡面的東西,比如說我跟我男友之間的關係,很多伴侶應該都會在性上面不協調。另外,我想講的是愛是很多元的,世界上有很多種性跟性別、性傾向,各種愛的關係,伴侶之間的愛也是很多元的,需要透過溝通去解決彼此的差異。」

在公開畫展裡,路過民眾體驗情趣用品,看她畫的 A 片文化明信片。大塊文化董事長郝明義先生經過,色長跟他與主編們分享按摩棒不同震度,才華頓時外漏,三個月後,大塊邀請色長出書。今年新書《動物腥球圖鑑》延伸《動物腥球小百科 Animal PAPAPA》,總共收錄 216 種動物,跨越亞洲、歐洲、澳洲,環遊世界後回到二水,看鄉下的動物們。這次出版中,色長度過了很長一段每天畫 16 小時的時間,除了資訊與圖畫,還有萬字真情流露,結合自己最愛的「動物」「交配」「旅行」三個題目,翻頁間各種動物交配姿態。研究過程她也看了兩百多部動物 A 片,「好想趕快看人的 A 片啊~」色長在世界中心呼喊裸男。

性愛美術館與《2020 小高潮情慾精選畫冊》都收錄了許多 A 片文化與自慰姿勢,從小時候博客來買廉價按摩棒至今,色長也透過幾次廠商介紹新品的機會,擁有了十幾隻功能各有千秋的按摩棒。「妳想想看,一早可以用自慰來開啟,是多棒的事啊。」

色長對 A 片的攝取量極大,她的室友則是完全拒絕看 A 片。「因為他覺得 A 片產業是有問題的,我當然也覺得,可是我有慾望,我還是會 select 很多劇情,不是每個都看,就很喜歡看按摩系列,覺得很舒服,日本跟歐美都會看,但我很挑劇情,口味也是比較女性向的,喜歡看,然後自慰,解決那個慾望。我覺得很解壓啊。」

色長畫過各種性癖好,人體壽司、制服誘惑、BDSM⋯⋯,對她來說,這是滿足自己當 A 片導演的慾望:「有時候看一些劇情,就想說,寫這什麼腳本啊?根本沒有慾望,我來寫更好,我就用插畫去滿足這個心情。」

除了按摩系列,色長也特愛火車情節:「妳有看過那種背包客?比如說去搭西伯利亞鐵路,妳一個人,然後四層臥鋪,旁邊有些異國男性,長達兩週行程一定會有一些慾望,就偷偷地自慰、跟別人曖昧。我就覺得,這好!想想妳如果單身去搭西伯利亞鐵路遇到豔遇,在這個漫漫長夜裡你們有同樣的慾望,在火車上一起解決這件事,這劇情太好(拍掌)。我不要那種來就是進入,然後把我們打得很痛那種,不行!」

她也非常在意演員演技,不喜歡不入戲、假高潮、dirty talk 到超現實:「這樣,我進入不了。」

畫著畫著就入戲,才能進去。社會在走,高潮要有。

她現在還是剪著南瓜頭,每次上台北時就去中山地下街 QB 快剪,可是早已知道不是為了成為草間彌生:「這樣超級好整理。」

其實,從澳洲回來以後,姑姑也沒放棄叫色長考公務人員。「她從來沒有欣賞過我的東西⋯⋯直到我畫了聯合報之後。」

姑姑買了聯合報看到 500 輯,裡面有色長畫的東西:「她才覺得我好像真的有在發展,因為那個聯合報是她天天都看的。我也因為這樣,很想在這裡開一個獨立書店,因為二水人不是看聯合報就是看教科書。」

春節,色長給姑姑包了一個大紅包,原來二水的小孩也可以畫畫維生,姑姑再也沒叫要她去考公務人員。

.jpg)

.jpg)

.jpg)