掀開鬼的面具,裡頭是我的血親——吳梓安談《此岸:一個家族故事》

實驗電影創作者吳梓安 2020 年作品《此岸:一個家族故事》(以下簡稱《此岸》),以碎片式、流動且具實驗性的影像語言,辯證歷史敘事中的虛構與真實,自個人和家族海內外的遷移經驗出發,詮釋大歷史中的離散。

在技術上,他拼貼 Super 8、16mm 膠捲、HD 數位影像等不同媒材,搭配炫目的剪接節奏與後製效果,迫使觀者棄置理性邏輯的觀影習慣,隨影像迷失於碎裂的敘事之中。從過去的實驗影像《伊人》、《Proxy of Heaven》、《少女的祈禱》和《天體觀測》等片,一路來到《此岸》,不難發現吳梓安作品之間主題與風格上的承襲和演變。

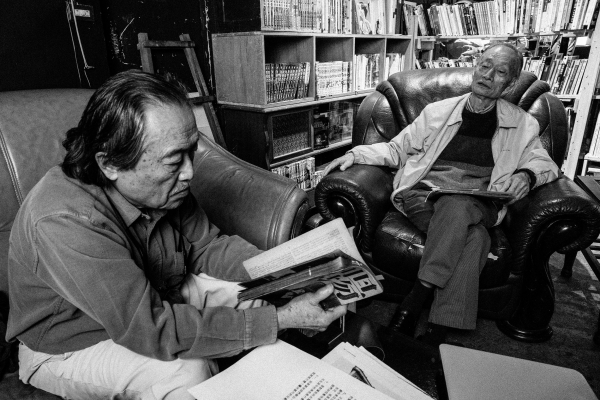

《此岸》導演吳梓安

創作靈感源自吳梓安旅居美國初期,從親戚那聽來的奇遇:長期定居美國的姑姑,偶然在當地的中國餐館發現自己父母的書畫作品。物件的漂流帶出家族移動史,祖父母輩的地理遷移,則映照出特定的時代背景。此後,這個故事持續在他心間發酵,直到 2016 年開始思索是否要離開美國時,相關的概念連動著故事再次浮出,也開啟了本片的製作。

歷史敘事中的個體經驗

草木稀疏、白煙自地裂間隙竄起,在宛如地獄場景之處,「飛行的荷蘭人」身著西式復古服飾,面部塗得死白,以幽魂般的形象現身,將手提箱置於地上,打開看了看。良久,望向鏡頭,表情木然,緩慢說出:

「只有被歷史遺棄的人,才會選擇地理。」

根據吳梓安的解釋,這句話出自寺山修司之口,雖然查證時並未找到紀錄,但他表示寺山確實說過許多相似概念。對寺山而言,歷史趨向於正統、官方的書寫,而地理則是個體的流動經驗。吳梓安感興趣的是其中的對應關係,「你選擇一個完整連貫的歷史敘事,跟一個地方、一個地方跳來跳去的精神狀態,其實是不一樣的。」

.jpeg)

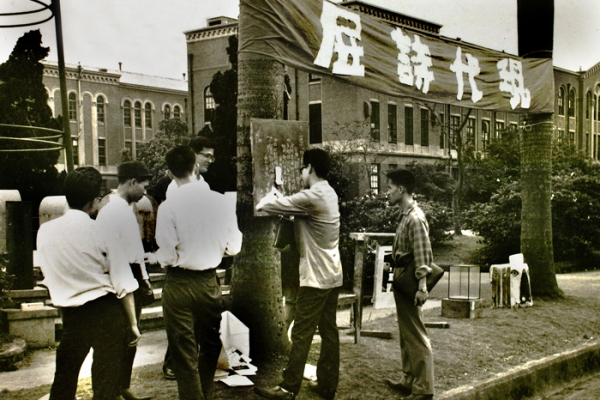

這想法源自他自身往返台灣和美國間的經驗。他認為「移動」儘管決定出於個人意志,但整個世界的佈局與背後的歷史脈絡,才是促使人做出最後抉擇的關鍵因素。這就好比他的爺爺奶奶在 1949 年從中國來到台灣,亦或姑姑在 70 年代選擇移民美國,「也許那個時代,跟現在這個世界差別沒有這麼大,或許某些人移動的『動力』,是基於差不多的理由。」

時代巨輪與個體意志交織而成的移動軌跡,同時構築了歷史的輪廓。吳梓安亦透露自己並不想受「離散」、「華人性」等概念所蘊含的意識形態驅使,試圖擺脫因時局或環境而「不得不」的思考方式,這也是當初促使他離開美國的原因之一。

以鬼魂的姿態逃逸

《此岸》中的「飛行的荷蘭人症候群」取自西方的幽靈船傳說,是吳梓安大學修習精神分析課程時聽到的概念,當時老師提及「突然消失,跑到另一個地方開啟一段新生活」的想法,深深吸引著他。於是,片中不同面貌、族裔、性別、語言的人,甚至是吳梓安自己,皆以飛行荷蘭人的形象遊蕩、嬉戲與思考,看似與其家族脈絡無關的角色,卻佔據了重要地位。他解釋道,大航海時代至今,個人的移動和背後的世界佈局,兩者之間存在奇妙關聯,而飛行荷蘭人的形象,即在於回應歷史與地理的關係命題。

「我在片中一直提問,到現在還是沒有答案。因為,你隨時可能可以到另外一個地方去,然後你不知道這個世界會發生什麼事。」

鬼魂的元素以虛無縹緲的夢顯現、以具體的扮演現身,亦或隱匿於聽覺暗處,其本質的不定與流動,反映出吳梓安個人的史觀與視角。他注重個人經驗的陳列與拼湊,而飛行荷蘭人以鬼魂的姿態附身於個體,似乎得以使個體從被動轉化為主動逃離,瓦解大歷史敘事中宿命性的詮釋方式。

.png)

相較由不同人扮演的飛行荷蘭人,吳梓安妹妹扮演的中國女鬼,身份在影像中直接被揭穿。最初,他設計中國女鬼與另一位男鬼的組合,是對他祖父母形象的投射,然而揭示妹妹的身份,使得此形象同時承載兩種意義指涉:身處於家人們的回憶和過去歷史之間,飄忽虛幻的奶奶,同時也是現在身穿奶奶的舊旗袍、具體存在的妹妹。透過身份和意義的變化,暗示今日的台灣在歷史、意識型態、地緣政治的種種因素互動之下,宛如一個「鬼屋」、一個巨大的 Chinatown,而這些中國的鬼同時也是具有記憶的血親。

「那個俗艷中國鬼的面具掀開和蓋上,在我看來就是『除魅』和『復魅』,它是一個陰魂不散的東西,但觀眾同時也知道她是我妹,這很有趣。」

在形塑鬼魅的氛圍上,聲音設計也起了很大的作用。《此岸》再次請到之前曾於《伊人》合作過的聲音藝術家劉芳一負責配樂,吳梓安說,兩人創作思維與模式相似,「只是聲音和影像的差別」。這次合作,吳梓安在初剪時便加入了個人收藏、錄製的音效素材,再將大範圍的配樂交由劉芳一發揮,兩人花了許多時間討論,將這些元素整合達到現在的成果。

.png)

跨媒材的實驗

創作《此岸》的過程,同時也是吳梓安對生活檔案影像(found footage)的整理,老照片、家庭錄像、字帖、書畫,記憶中的人、事、物,乃至地景,這些「遺物」都轉化為作品裡重要的檔案。此外,他巧妙地在家族史敘事中融入現下的個人經驗與際遇,比如片尾提及的「小小世界鐘」,來自他平時對冷知識的興趣;又如同片頭選在小油坑拍攝,其實是受唐鳳關於台灣地理位置的一席話所影響。

對吳梓安來說,「整部片是一些小小的斷簡殘篇串接在一起,可是我覺得它又是一個更大的整體。」但這個整體是什麼?他說他自己也不知道,甚至對於片中提到的「Maybe this tiny story belongs to another bigger story」也有質疑。「也許就是整個世界⋯⋯經由我的聯想,變成一個比小故事更大的東西。」

「人的記憶讓你自認為一個連貫的個體,但你的記憶真的可靠嗎?」

.jpeg)

拍攝過程中,他交互使用 Super 8、16 mm 與 HD 數位等不同格式的攝影機進行錄製,吳梓安解釋道:「我跟攝影機的關係是重要的。」他大部份的影像素材都是自己拍攝,不同的攝影機有不同的手感,呈現出的影像風格與敘事語言自然會不一樣,而他也持續嘗試跨媒材的整合。「在這部片中,如果用 16 mm,我盡量以腳架固定,相對來說粒子較小,能呈現較精緻的畫面。Super 8 晃晃地拍,對我來說那反而是美的。而 HD 使用到最後,多數只有用在訪談。」

實驗電影之路

在吳梓安的電影路上,《此岸》是一次特殊的創作經驗。相較於過去相對實驗的電影作品,他認為這部片更趨近於傳統紀錄片的敘事邏輯,但仍是以其慣常的影像手法來完成。他說,自己對紀錄片所知不多,但其實廣義而言,所有電影都可以是紀錄片,都是把發生的事情拍下來、剪在一起。因此,影像的分類可以有很多討論空間,但如果能以開放的觀看角度去看電影,將會帶來不同的收穫。

「我本來拍的東西比較是關於自己,去問『我是誰』?在創作實驗電影的過程中,漸漸覺得可以慢慢轉換方向,去處理自我認同以外的東西。」

.jpeg)

於是,《此岸》有一部分的製作是為了家人們而拍。當然,身為創作者,他仍舊堅持自我的詮釋,而非單純記錄家人的口述家族史。「一直都有一個『我』跟『家人』之間的距離在考量,我不想要變成『我』在為他們服務,做出一個給家裡看的東西。我還是會盡量拉到我想表達的事情上。」

這篇訪談發生在 2020 年 4 月,受到疫情衝擊的一年,吳梓安仍有許多創作計劃在進行中:關於媽祖、煉金術,以及用虛構歷史講述「離散」⋯⋯我們不難找到這些創作主題的共通點,打趣地問他是否迷信?他立刻興奮回答:「我超迷信!」他對宗教的形式主義和儀式很感興趣,哲學上也喜歡探討「人類之外的世界如何存在?」,作品中的許多影像實驗,其實就是在思考這個問題。

「不是指具體去處理,而是在大方向上,試問我們如何去想像一個『沒有人類』的世界?應該說,不以人類的角度去想像這個世界的存在——這是一個悖論——我們怎麼可能用不是人類的想像?我們就是人類。但如果說有這個可能⋯⋯」正如他在整場訪談中,不斷提及的字眼:「這是有趣的。」

此岸:一個家族故事

放映時間|2021.05.01、2021.05.04

放映地點|新光影城 3 廳

2021 台灣國際紀錄片影展 TIDF

影展時間|2021.04.30-2021.05.09

影展地點|台北新光影城、光點華山電影館、空總臺灣當代文化實驗場