從一張四十年後才得到作品名的照片開始——線上走逛「塵與時:從宇宙到居所」

身世之謎

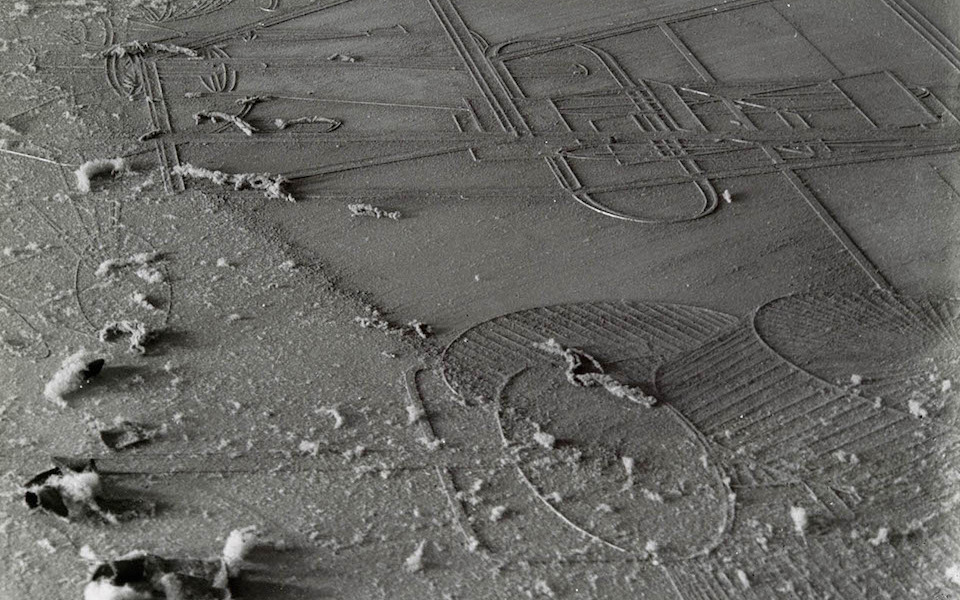

1920 年曼雷(Man Ray)前往好朋友杜象(Marcel Duchamp)紐約的工作室,當時屋內靜置了一大張玻璃,刻意任它滋養著灰塵,上頭還有部分紙巾和棉花。曼雷用鏡頭從高處對準這個杜象正在進行中的創作,視窗內的奇異與神秘使他起意把快門打開,兩人外出用餐一個小時後回來,他才把快門關上。

畫作後來成為杜象著名的〈新娘甚至被光棍們扒光了衣服〉。但拍下這幅畫作的照片,在曼雷按下快門四十多年以後,才正式命名為〈灰塵滋生〉(Dust Breeding)。

拍下別人的作品的攝影照,能夠擁有「自己的作品名」,稱得上是一張創作嗎?

在正式命名之前,這張照片以不同的名稱與作者,出現在各種刊物與報導中。例如, 1922 年出現在法國前衛刊物《文學》時,它的圖說是:「從空中俯瞰。」作者欄處,有時候寫的是曼雷,有的時候寫的是杜象——當它只是一張作品紀錄照時。一直到 1960 年代,〈灰塵滋生〉這個名字才確定下來,作者欄也終於同時簽上曼雷與杜象的名字。

百年來攝影本身帶來的曖昧,如鬼魂,透明卻喋喋不休,攝影既有記錄當下的功能,照片本身同時是藝術創作;照片是否絕對誠實,文字或是攝影師如何影響照片的真實?〈灰塵滋生〉的生世之謎似乎化作一條條向攝影的提問,這些誕生於模糊的傳說事蹟,曖昧又富有命運式的巧合,對英國策展人大衛卡帕尼(David Company)而言有著致命的吸引力。

酷愛巧合

「塵與時:從宇宙到居所」是卡帕尼夢想中的展覽。2015 年巴黎 Le Bal 多媒體藝術中心在沒有任何限制條件下,向卡帕尼邀展。當時他腦裡立刻浮現 1980 年代當他還是學生時,在倫敦博物館看到的一張照片,也就是曼雷的〈灰塵滋生〉。

卡帕尼說他並不想做一個典型的主題展,他更喜歡以一種有機的狀態,呈現作品之間的巧合與呼應。因此在展覽中,模糊性隨處可見,觀者像抓著一條幽微的線,將作品與作品之間的關係串起。

1920 年拍下的〈灰塵滋生〉,它多年來被誤會為高空中俯瞰的視角,使卡帕尼聯想那個充滿戰爭的年代裡,因軍隊四處征討而大量誕生的航空偵測照。 1920 年,英國知名現代詩人艾略特(T.S. Eliot)發表知名的詩作《荒原》,訴說第一次世界大戰後當代人的普遍心境。 他愛極了這份巧合。

「我要在一掬塵土裡讓你看見恐懼。」(I will show you fear in a handful of dust. )

展覽名稱「塵與時:從宇宙到居所」,原文為「A HANDFUL OF DUST——from the cosmic to the domestic」從艾略特的詩句而出。卡帕尼借用一顆灰塵的微觀視角,拉開半世紀的時間尺幅,呈現攝影創造出來的辯證。

在疫情期間,國家攝影文化中心推出線上 3D 展,且用你的雙眼穿過螢幕,嗅到「塵與時:從宇宙到居所」展覽的塵土氣息。

模糊又曖昧

➠ 由此進入 201 3D 展間

第一間展間,強烈鮮豔的綠牆是卡帕尼的堅持。展出年代較早的選件,從 1920 年代的〈灰塵滋生〉,到 1940 年代不同管道取得的照片。牆上的作品大部份都不是所謂的「藝術家」所留下的「藝術作品」,甚至有許多是卡帕尼在網路上買下的無名照片。

卡帕尼曾提及,他很享受把保險金額巨高的攝影作品,和他從網路上花幾塊美金購買到的無名攝影照並列。那是他的小樂趣。無非要貶低大師,但他更強調觀看攝影作品時應該要跟著畫面走,而非探究照片的價值,或是盲從人們所撰寫的攝影史。卡帕尼喜愛拋下框架,自己探尋時間軸上的連結性。

例如,卡帕尼在網路上買下了一件四組拍攝者不可考的戰爭照片,而這組照片旁邊正是大師級東松照明的作品〈核爆後融解變形的啤酒瓶,1945 長崎〉。

攝影師不明,1959

一名男子在廣島和平紀念公園長椅小睡,河的對岸是工業展覽館,位於爆炸處正下方。男子在靜止的照片裡,睡著和死亡看起來僅有一線之隔。

東松照明,〈核爆後融解變形的啤酒瓶,1945 長崎〉,1961

一個啤酒瓶帶給觀者一種貌似在看待肉體肢解的恐懼感,這張作品以微小、無關緊要的物件,訴說核爆的殘酷無情。

如果不是卡帕尼,這兩組作品恐怕在攝影史的殿堂中永世不會相遇吧。

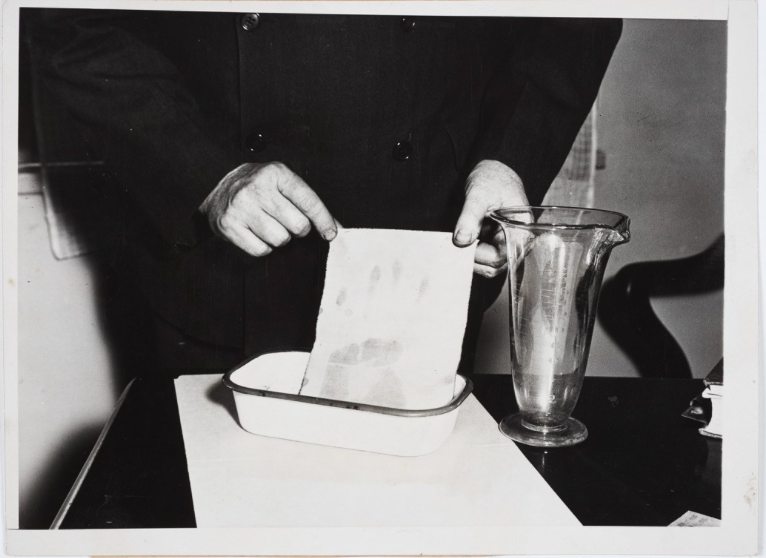

另一組有趣的對比,曖昧地呼應,也呈現在這組照片中。卡帕尼把 1955 年刊登在聯合新聞通訊社的一張照片「貝尼托墨索里尼的座車」,擺置於兩張關於「指紋顯露」的照片之間。

攝影師不明,新的刑事鑑定技術使衣服上的指紋顯現,1935

攝影師不明,貝尼托墨索里尼的座車 ,1955

義大利獨裁者墨索里尼的死亡場景,就是被武裝份子逮住,並處死於自己的車上。在這張照片被攝下時,車子已廢棄在米蘭車庫中,停車費累計了十年。車體覆蓋厚塵,技術人員輕觸車,灰塵就沾滿了手。

細看這一組照片彼此之間的關聯性,手,指紋,灰塵,偉大的人、犯罪的人、默默無聞的人,都確確實實的留下了痕跡,也在這些痕跡之後化作塵埃。

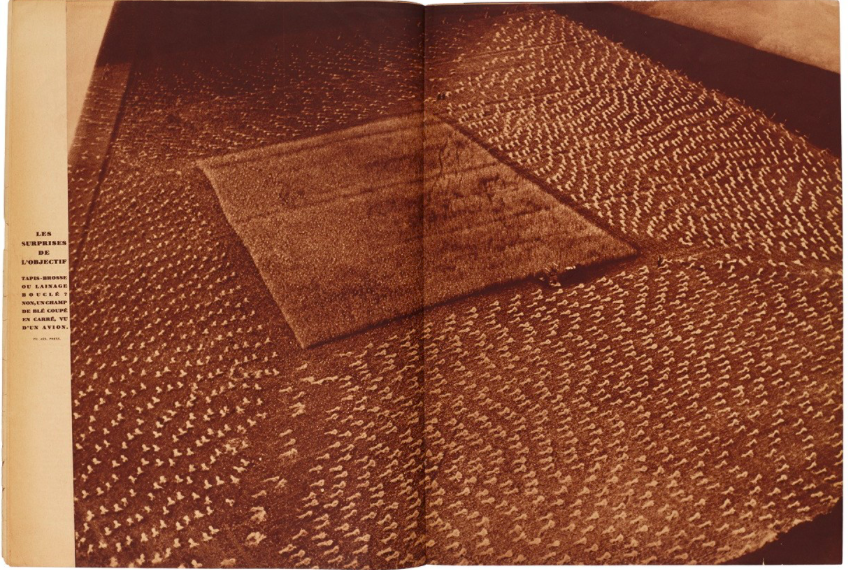

展間中也展示了不少刊物,透過遠景照片玩起照片的模糊性,在在呼應〈灰塵滋生〉曖昧中散發的遊戲趣味。

〈鏡頭中的驚喜:地毯還是羊毛?〉收錄於《看見》雜誌,第397期,1935年10月23日,攝影師不明

〈亞利桑那風景,1943〉和〈亞利桑那風景,1945〉,收錄於《光圈》雜誌,第十冊,第四期。弗雷德里克,薩默。

巨大且細微

➠ 由此進入 202 3D 展間

一大張桌面,舖滿德國藝術家葛哈李希特(Gerhard Richter)的作品〈一幅畫的128 個細節照片〉。這些照片原本是一本被裝訂好的藝術書籍,但一本書在展覽中的展示方式有很大的局限,卡帕尼不願妥協,他希望這本書的每一頁都被觀眾看到,最後巴黎 Le Bal 多媒體藝術中心的總監解決了卡帕尼的煩惱:「幹嘛不把整本書拆開?」於是有了這樣的展示方式。

.png)

葛哈李希特,〈一幅畫的 128 個細節照片〉,哈里法克斯,1978

〈一幅畫的 128 個細節照片〉這個作品就如同名,細細記下畫作的創作過程,也拍出油畫不同筆觸的細節。而這又再次呼應展覽核心:拍攝一個藝術作品的照片,是作品嗎?

卡帕尼也討論,身為一名攝影師,如何透過攝影和社會產生互動。另外一組巨大佔滿牆面的作品,西班牙攝影家哈維爾里巴斯(Xavier Ribas)的作品《遊牧民族》系列,就是攝影師與議題互動的案例。

巴賽隆納市中心有一塊荒地,上頭居住六十幾戶吉普賽家庭。但事實上這塊地為開發商所有,他們以怪手與挖土機暴力恫嚇吉普賽人,最後把他們趕走,留下破碎的地面。

哈維爾里巴斯,《遊牧民族》(第一部份),2008

面對《遊牧民族》(第一部份)的左右邊,分別是它的第二部份與第三部份。右邊的「第二部份」,是把鏡頭往上帶,兩張一組的天空照片,悠悠哉哉,好像什麼事都沒有發生。左邊的「第三部份」則是這塊地在 Google Earth 地街景圖。三個部份集合成一個悲傷的景觀,這些景象中都沒有人,但人所製造出的暴力與不對等的權力關係卻是如此鮮明。

在 202 展間中,有一組讓人,尤其是攝影師難以忽視的照片,那就是加拿大的藝術家史考特麥克法蘭德(Scott McFarland) 2017 年的系列作品《清潔鏡頭》。

.jpg)

史考特麥克法蘭德,《鏡頭清潔》系列作品,2017

.jpg)

史考特麥克法蘭德,《鏡頭清潔》系列作品,2017

史考特挑戰攝影師對灰塵的耐受度,卡帕尼也挑戰藝術場域對清潔和乾淨的苛求心理。經歷了將近一百年,〈灰塵滋生〉將攝影從繪畫領域解放,不再只作為「記錄」的功能,但在《清潔鏡頭》裡,攝影又似裝置藝術的一環,從中或可看出,無關領域界定,人類創作心靈的不斷運作。

居所到宇宙

➠ 由此進入 203 3D 展間

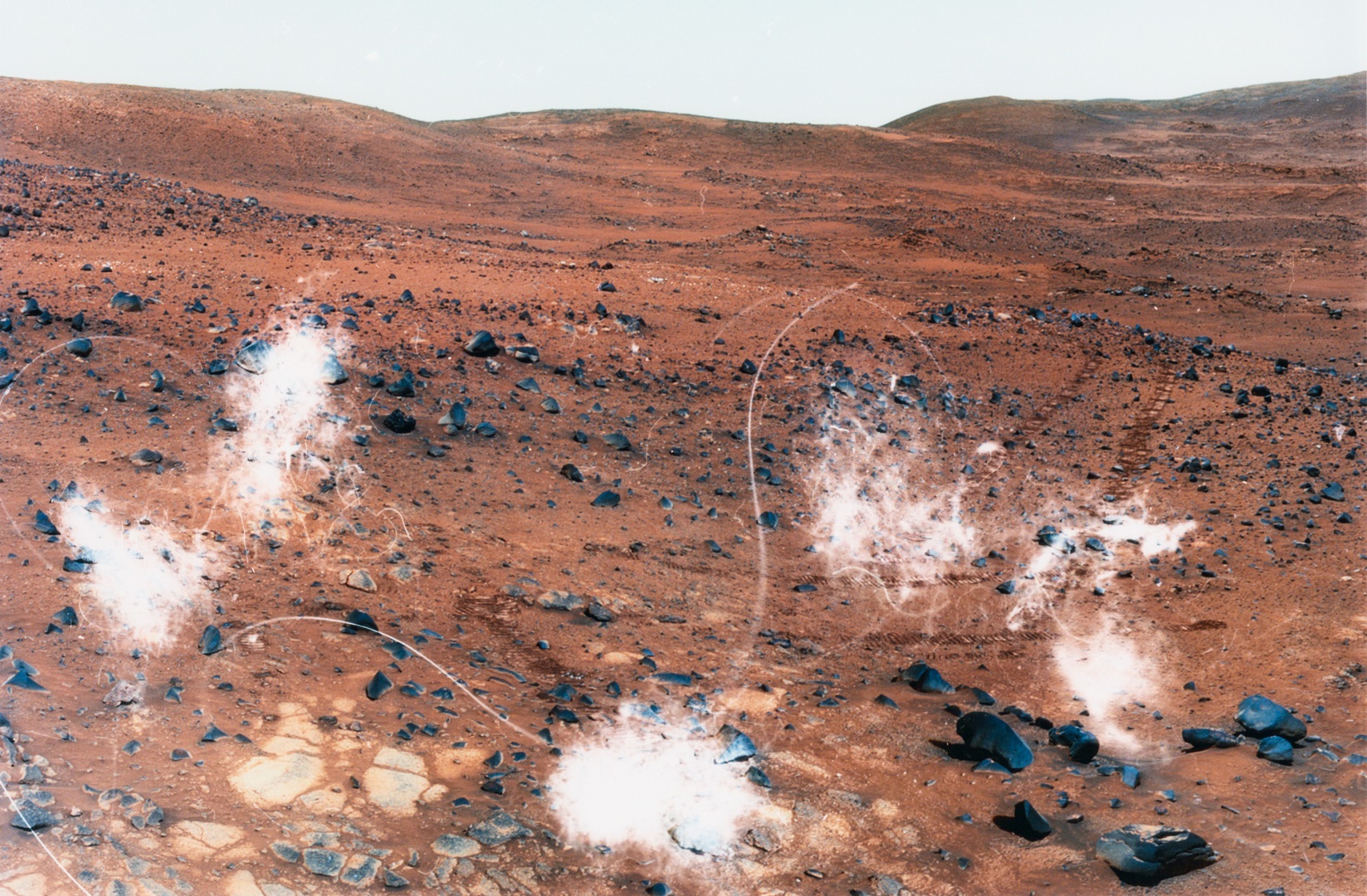

瑞典藝術家伊娃史坦隆(Eva Stenram)向 NASA 購買火星地表照片,將這組照片轉成負片,放置不管讓它長塵,最後再把包含各種地球灰塵的影像洗出來,於是家裡的灰塵和火星地表的塵土就在作品中相遇了。這組作品是《星際粉塵》。

伊娃史坦隆,《星際粉塵》,2007。 照片中白色如爆炸粉塵的部分,事實上是藝術家家裡的灰塵

從航空偵測照到衛星照,科技的發展下底片消失也是預料中, 2007 年柯達園區因為底片產量縮減,拆除兩間工廠。攝影師羅伯伯利(Robert Burley)拍攝建築爆破現場。照片的遠方室水泥工廠化作粉塵的瞬間,近景則是一群有心記下歷史性一刻的民眾,其中還不少人正是柯達的員工,只是仔細一看,人人手上拿的都是數位相機。而在這一刻羅伯選擇使用柯達底片,來記錄柯達底片工廠被炸掉的瞬間。

羅伯伯利,〈(拆除)紐約羅徹斯特柯達園區第 64 號和 69 號建築爆破實況 #1,2007 年10 月 6 日〉,2007

展覽的最後一幅作品是蘇菲希斯黛雨貝(Sophie Ristelhueber)的作品〈因灰塵滋生而起〉。作品拍攝了科威特戰爭後的地表。作為攝影家蘇菲時常用她的作品記下人為或非人為造成的地景改變。蘇菲在科威特拍攝許多戰爭後的遺留物,之後集結出版,但唯獨沒有收入這張作品,因為她認為這張照片與曼雷和杜象的〈灰塵滋生〉實在是太相似了。

蘇菲希斯黛雨貝,〈因灰塵滋生而起〉,1991-2007

一張照片,可以被認為是室內拍攝的景觀,也會被解讀為從高空中俯視。蘇菲拍攝科威特時不斷思考著〈灰塵滋生〉的觀景角度,也因此她才會拍下了一張如此類似的作品——最後她這般解讀。她以該作向曼雷與杜象致敬,並且道出跟著灰塵打轉了一個多世紀之後,對攝影的覺察。

她說:「觀者在極大和極小的世界間不停轉換,失去了方向。這清楚地揭示了我們和世界的關係:我們能夠使用各種現代科技去觀察和了解每件事物,但往往什麼也看不見。」

「塵與時:從宇宙到居所」佈置了六十六件作品,帶觀者穿越二十世紀,跟隨一顆塵埃以小觀大,又從巨大的是歷史場景中觀看渺小的人類處境。再往外跳,彷彿看見拍出這一張張攝影作品,那些有名或無名的攝影師們,孤身挺駐,手持相機站在現場,他們如何反饋環境與歷史,如何談論自身與攝影作品模糊或清楚的關係。

展場中引用了 W.G. 澤堡德(W.G. Sebald)的一段話,或許較為精準地道出卡帕尼渴望訴說的攝影:「一張照片,就像是某種靜靜躺在地上累積灰塵的東西,一團一團的灰塵落在上面,逐漸變成一大球。最後,你甚至可以從中拉出線來。照片大概就是如此。」

塵與時:從宇宙到居所

策展人|大衛帕卡尼

地點|國家攝影文化中心 (因應疫情休館中)

時間|2021.03.25 (Thu.) - 2021.07.11 (Sun.)

主辦單位|國立臺灣美術館、國家攝影文化中心

因應疫情,本展覽設線上 3D 展間|

■ 201展間 ■

■ 202展間 ■

■ 203展間 ■