綁架李桐豪(這是一篇專訪)

李桐豪說他訪問完要去圖書館還書。拿出來一看,書名很長:《給習慣逃避的你:心理諮商師告訴你,每個逃避行為的背後,都有需要被關心的理由》。

出書後他始終逃避專訪,連帶想起過往十幾年百般遁逃;文學獎評審來找,不去;各種活動邀約,「就裝死沒看到」。這種性格自己也懷疑,「會不會是需要去看什麼身心科醫生?是不是哪裡病了?」

他不只一次提到,不想出書,就是不想坐在這邊被人訪問,「我就覺得自己不夠格。我只是做某種分享,沒辦法成為一個意見領袖。像林立青、盛浩偉、朱宥勳,他們可以對很多東西說出自己的看法,會有他們的專業。但我沒有,我只是轉發,覺得這很好笑。」

和這個世界對他的好奇相反。

有志於琢磨文字的人,不可能不知道李桐豪的名字。從前經歷過 PChome 新聞台的讀者必在「對我說髒話」巡田水,再從壹週刊到鏡週刊人物組,他寫李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥如雲般純情,「他淫蕩、他背德,然而,他仍是處男」;寫蔡英文是李登輝送進去民進黨的養女,「要贏的人全然知道要怎麼輸」;寫童仲彥性愛觀裡其實也有真情,「以為訪問的是西門慶,結果對面坐著的居然是賈寶玉」。

寫了十幾年,第一場新書發表會發生在 2022 年初。業力積累,與會名單列出來如媒體業界大點名,從商業雜誌總編輯到聲名鵲起的文藝粉專經營者,不同世代的文字工作者齊聚,寫字的人大概都看著他的字羨慕過:為什麼他可以這樣寫?

只是他不相信。

「你沒辦法接受大家崇敬的眼神?」

「沒有,完全沒有啊。因為我就覺得我是一個假貨,不努力。」

書、書、書

現實中做不到的,往書裡找解答。我問,《給習慣逃避的你》有幫上忙嗎?他說,就像嗎啡跟鴉片吧。「它就說,很多事情不要往心裡去,其實你沒有你想像中那麼重要。」

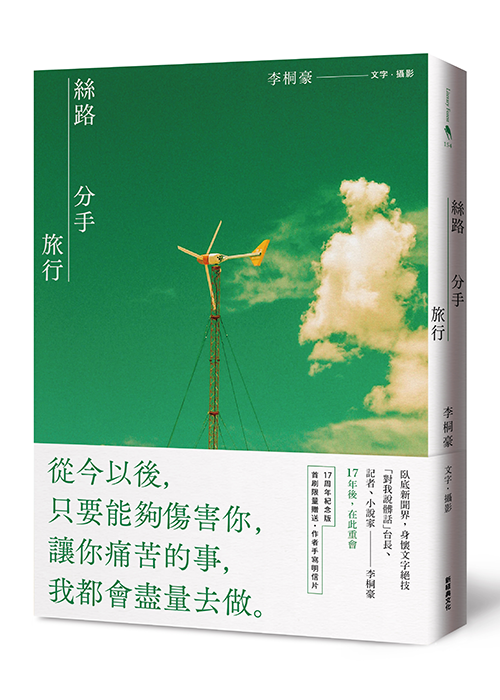

十七年前他寫大漠旅程《絲路分手旅行》,分手這條路,帶著書才能走完,隨身以《倚天屠龍記》《書劍恩仇錄》和《大唐西域記》作陪。新書《不在場證明》集結他在壹週刊「天地任我行」專欄,他在紐約讀卜洛克,在倫敦當然是福爾摩斯,埃及則有《尼羅河謀殺案》⋯⋯前同事房慧真寫這個隔壁桌不常出現的人,「聽說他的行李總是收拾得潦草,但一定會有磚塊般的書、書、書。」

第一次進書店,是個意外。心不在焉的小學生把課本弄丟,媽媽拖著他去舊書店,滿滿不耐煩,國語還是數學?快點。他只心裡發亮:「哇,原來這個世界上有個地方,叫書店。」

台南的舊書店名為金萬字。店裡什麼書都有,於是他什麼書都看——閱讀在那時很單純,沒有預設,沒有分類,沒有評價。他讀米蘭昆德拉、符傲思,也讀瓊瑤、亦舒,電視上見到金庸改編的 TVB 劇,按捺不住轉頭就要去書店:「作為一個喜歡聽故事的人,一個好奇的人,你被勾引了,你被挑逗了,就會覺得那後來呢?後來呢?」

閱讀是他認識最早的性感。

往後每個禮拜六下午,看完台視週末劇場《中國民間故事》,坐一個小時的公車去補作文。「補作文,最早只是在訓練你怎麼講謊話。」但這不是什麼難事,而且,寫完就可以去逛書店了,多好。過了那麼久,「記不得小學班上同學,但記得作文班隔壁是誰——那個人叫許正平。」文字裡有盛夏光年。

後來當旅遊記者環遊世界的李桐豪回想,「如果是一個喜歡旅遊的人,那會不會是一個你最早的訓練?」短短的自由,用少少的錢浪費很多時間,帶著滿滿故事回家。

1986 年瓊瑤《煙雨濛濛》改編成電視劇,劉雪華與秦漢愛得死去活來,和一群小孩擠在鄰居家看電視,他成為先知:「你就可以在大家面前講說:陸依萍跳水,但她不會死。人家問說你怎麼知道?你就說,因為我有看書。」他擁有了知識的特權:「如果說閱讀這件事給你什麼甜頭,就是你比別人懂得多一點。去舊書店看這些書,是可以讓你受到歡迎的。」

國中時,一切突然變奏了。「我總覺得國小那些東西都很簡單,但國中就變很差。國小你考過全班第一名,國中就考全校最後一名。」為什麼?「不知道,就哪一個迴路斷掉了吧。你一直都在發呆、放空。我是唸私立學校,唸了一年半就被打出來。」文字若無趣味,竟成阿鼻地獄。背誦余秋雨散文,錯一字打一下,一整段忘記就是二三十下,手被打到連拿不起碗吃飯。

是那時他遇到了金庸。

「金庸對我來講真的是少年成長小說。你會看金庸就是在苦悶的青春期,受盡各式各樣的憋屈窩囊。我不會講那是霸凌,但我覺得很多東西,你只是自己在找麻煩,好像別人不喜歡你,別人都在針對你⋯⋯那時候你就會從金庸小說裡得到力量。」

看楊過被斬斷一臂,張無忌被所愛背叛,讀者內心激勵逢生意念,對角色也對自己:「相信他會大放異彩,你就在等待那個時刻,把自己投射在裡面去。」

剋星

那個時刻到了。少年一直仰望的江湖在台北,那個所有事情發生的地方。上了大學他加入電影社,和同學們湊一湊社費去買錄影帶,坐擁兩三百捲柏格曼、楚浮⋯⋯他感覺:這裡很好,比想像中更好。從前身邊的人不懂的語言,現在有了聽眾,「像你在那種雙語頻道轉到《四重奏》西版牙文版,你就是突然切到對的頻道,它就是應該講日文,充滿敬語。」

英文系畢業後他做了編輯,第一份工作,在「天堂網」。

二十世紀初,網路激起世界的興奮前景,各種網站興起,需要內容。還沒退伍時他就應徵上殯葬業網站,找法律專家教遺書怎麼寫?民俗專家教你拜拜⋯⋯只是不到三個月,公司跟隨網路泡沫化倒閉,「最後那個薪水好像也沒發出來,他們就說,你們把公司的電腦搬回家好了,送給你們。」

第二個工作去房地產廣告文案,也在差不多三個月時,老闆某日突然說:我們要倒了。

他回大學時代打工的出版社做編輯,終於待了下來。《絲路分手旅行》和早期另一本書《綁架張愛玲》,與其說抱著「我想成為寫書的人」的作者意識,他說那更接近編輯意識,想提案給作者看他心中想像的遊記。

但他終究是跨越了編輯的界線,也洩漏了自己。《綁架張愛玲》裡寫一個人吃飯,「避免想起那個親愛的總不在身邊」,到《絲路分手旅行》,應著前情人「你這樣混吃等死,三十歲早晚餵狗」的詛咒,二十九歲的李桐豪抵達帕米爾高原,為一段已經分開的感情找個安放自己的結局,世界的盡頭適合情感的盡頭,而盡頭總是迷人的——經年累月,多少人曾被那句名言吸引:「從今以後只要能夠傷害你,讓你痛苦的事,我都會盡量去做。」

表面上寫分手,但前任的詛咒如芒刺在背,旅途於是也寫他彼時的焦慮,「二十九跨三十,你一定會想說『我現在在幹嘛』、『我現在是在做對的事情嗎』?唸英文系,同學都會去外商去當祕書、或是已經考到小學老師,你還在中國晃來晃去,是 OK 的嗎?你當然還是想要藉著這個旅行,看能不能去把這個問題想清楚。」

但回國,還是繼續當編輯。「因為我個性真的就是很懶,然後我不喜歡去外面出生入死。而且我們公司在公館⋯⋯」整個人陷落在舒適圈,他下班後去大世紀戲院,禮拜五、六看個兩場二輪電影,再到樓下吃沙威瑪,大概就是這樣。

2005 年,他出了那時還在蘋果日報影劇版的萬金油(鄭進耀)第一本書《越貧窮越快樂》,出書後寄公關書,其中一本到了壹週刊董成瑜的桌上。

「寄出去兩三天,董成瑜就打電話到出版社說,你是這本書的編輯?我說對,她說,請問你要怎麼聯絡這個人?我就笑出來:他在你們公司隔壁啊。」董成瑜看了書,想找鄭進耀上班,也問了李桐豪,有沒有興趣來壹週刊?

「我就很驕傲地拒絕她說,應該不用吧。還想說做了一件事,很對得起自己。」

快樂王子的編輯人生繼續。出版社後來搬到新生南路麥當勞樓上,在他記憶裡,那真是棟美麗的房子——美式規格鋪著沉穩地毯、暖和烤箱,濃濃的美國生活氣味,「我覺得我可以在這裡工作到地老天荒吧。但當你覺得你做了一件很對的決定,突然老闆有天臉色很沉重跟你講:我們公司要倒了。」

「我就摸摸鼻子問鄭進耀說,你們那個缺⋯⋯」

賣身

那個缺不在了。

錯過了董成瑜邀約,他於是接下萬金油在蘋果日報的位置,娛樂版編輯。記者來稿,編輯要做事實查核,品牌名稱務必正確,每個女星的三圍尤其要記清楚:「就去 Excel 表查核三圍。你要記得所有棒棒堂、黑澀會的名字,背那些簡直是在背《卡拉馬助夫兄弟們》⋯⋯」

「你進去之前真的不認識他們?」

「完全沒有,我只知道林青霞、張曼玉、王家衛啊。」

編輯工作之一是下標,於是除了三圍表,也必備所有乳房的同義代名詞,無奶不歡,乳波臀浪,事業線,雙峰,好咪咪⋯⋯主管看了有時還是會說,不夠猛,不夠猛。他不是沒有糾結,「你還是會覺得你是好人家的小孩,怎麼去做這個工作⋯⋯」

侯佩岑過年煮了一鍋雞湯不給柯有綸吃,要寫「侯佩岑的雞不給柯有綸吃」;女明星就說她私處會噴香水,要寫「私處噴香水 鮑魚變香魚」;藝人說自己過年插花很開心,要寫「插花插出快感」。如果文字有魔法,那這裡用的就是妖術。

日後他把這些事寫成 OKAPI 專欄【瘋狂辦公室】,主角是菜鳥編輯林雅珍,她初到娛樂中心時,前輩其實看過她文學獎作品,這樣叮嚀:

「我說妳得獎的作品〈在動物園散步是正經事〉,寫得很好喔,但妳要有心裡準備喔,娛樂編輯不需要什麼華麗的文才,娛樂產業裡,我們只是最低層的文字作業員,如果不調適過來,妳會很辛苦喔。」

也像是和當年自己的叮嚀。「要做的事情,一個高職畢業生也可以做,有點像在楠梓加工區作業員。」但薪水比出版社跳了一階,又離不開⋯⋯只是他與文學世界,彷彿就這樣陌路了。「還是有很多厲害的作家出來,吳明益、駱以軍啊,你沒有像他們那麼厲害,就這樣專心做你的工作。」

大約《西夏旅館》、《天橋上的魔術師》那個時期,主管拔擢他當記者。不擅問話,還是得在第一線拿著麥克風逼問感情訊息,看蔡依林腳上瘀青,「我就問,妳這是跳舞弄傷的嗎?她就說,對啊。」回去主管問說然後呢?就沒有然後了。

當初的電影社青年走進金馬執委會辦公室,不談電影,而是因為 Makiyo 和邱復生兒子 Milton 傳緋聞。邱復生為年代集團創辦人,經手製片《悲情城市》、《戲夢人生》、《大紅燈籠高高掛》⋯⋯但他搶入金馬執委會電梯,與邱復生、焦雄屏共處狹小一室,也只能硬著來:「請問邱老闆,你對你兒子跟 Makiyo 的戀情,有什麼看法?」他說,「⋯⋯講完,頭皮會發麻。」

《色戒》首映,他被賦予任務到場。電影走到四十分鐘,手錶拿出來——「你要記得那一場做愛做多久,是用什麼體位,誰先在上面,誰先在下面。而且主管還不相信你的記憶力判斷,他同時在那個試片安插了三個記者,我們看完當天和美術組會報,他們要把那個畫面畫出來。」

文藝青年最不想與偶像接觸的身份,大概會有蘋果日報記者一項。「你不會想用那個工作的身份認識誰,因為都不會有什麼太好的結果。」

不是吳明益,不是駱以軍,不是邱復生,的那種身份。

58 到 62 分

我們約早上訪問,李桐豪在前一天傳訊息給我,說他下午事情排開了,要不要改下午?

原以為是他習慣晚起,到了才發現,那是一種體貼,不想我們太早開始工作,心內悲慘。「因為我都覺得早上九點去搭車⋯⋯會不會很想死?我同事和我說想離職或什麼的,我就說,你去搭早上八九點那個捷運,你就會覺得你人生過得有多幸福。」

從蘋果日報到壹週刊旅遊組、人物組,再到現在鏡週刊,離不開記者工作,多少也是貪戀自由。「我不喜歡被採訪,可是去訪問人這件事,與其坐在辦公室開無聊的會,你還不如去外面亂聊天。」

但他始終明白,自由有其限度。或說,他很適合灰色地帶的生存方法。他談職場小心機,「要不要進辦公室,我覺得這是辦公室政治。雖然主管會說可以自由,但你也不可能白目到上班時間去洗頭髮、逛街吧?我覺得主管他們自己還是會在心裡有默默評分的評量表,欸你有進來,不錯不錯。」

當年的大主管董成瑜,因組織變動把他從最自由的旅遊組調到人物組當主管,看到《不在場證明》出版,她回憶道:「後來想想這真的是很殘酷的事,把一匹野馬關在馬廄裡走不出去。」

問他這算是懲罰嗎,他說倒也不,「妳也知道天蠍座的女人,她那個話好像是有勾著蕾絲邊跟玫瑰,就說『是升你當主管,這個應該是很好的呀』、『薪水加OO塊,為什麼不呢』⋯⋯」他內心早就知道自己拒絕不了。況且他其實是願意折腰的,只是慣於揣摩上意,難免內心戲不斷:「就宮鬥劇裡,華妃講一個『這件衣服你拿去穿吧』,你一定會有很多小劇場,我是真的要拿來穿嗎?或是這裡面會不會藏龍涎香?」

懂得折腰的人,是否更能看見人的中間狀態?就像邀採訪,他並不在意道德判斷,「像童仲彥,我感到好奇的不是這個人是正派或反派,而是有沒有什麼有趣的事情?我的標準就只是有趣而已。」問他一直以來都沒有道德包袱嗎?他說,我就鄉愿啊。

點開教育部國語辭典,釋義「鄉愿」:「外表看似忠厚老實,實際上卻是膽小怕事,不辨是非的人。」

不辨是非之人,才擁有灰色的眼睛:「因為人性真的不是『不是 0 就是 100』那樣,分數不是這麼打的。我覺得很多人的道德標準,搞不好就是 58 到 62,這就是正常人的標準。」

「比如說我同事房慧真,她就是一個嫉惡如仇的人,會有非常明確的價值觀判斷。這沒什麼不好,你甚至很尊敬這樣的人,但你會覺得她們很辛苦。尤其在這個很混亂的時代,你要怎麼跟人家說什麼是對的什麼是錯的?⋯⋯而且我有興趣的,不是這些呀。我好像更好奇的是黑跟白之間的那個灰;我想知道你在想什麼,甚至我不排斥訪問林秉樞——你在想什麼?」

長期載浮載沉,他善於寫人物的「中間」狀態,卻也擔心著 58 到 62 分,不上不下的自己。訪問前他說,若涵,想想要做什麼企劃吧?我說,不需要企劃,你本人就很有趣啊。為什麼一定要企劃?

「我沒辦法提供有趣的答案,至少來做些有趣的事情。我的標竿是像劉致昕那樣,可以唸招牌或什麼之類的。」

我問,「鮑魚變香魚,蔡依林瘀青的故事,沒有贏招牌嗎?」

「這就是無聊的故事啊,不夠那個,不是『像樣的故事』。」

他臉書帳號大頭貼用了《馬男波傑克》裡角色 Todd,那一幕,他和曖昧對象坦白,自己既不是 gay,也不是 straight。不過截圖那句微言大義,說的是:「I think I might be nothing」。

要怎麼老

點開鏡週刊李桐豪的作者欄位,訪問名單有南管大師王心心,京劇大佬魏海敏,包含過往幾次訪問白先勇、林懷民,他好像總是喜歡訪問長輩。他說自己一開始也沒有意識到,後來才發現,「應該是你在為你的老做某種準備。這些人會被我訪問,你一定是覺得他們是老出一種 style,你就會想知道他們是怎麼辦到的。」

除了短篇的心內話,壹週刊時期他訪問過最年輕的人是連勝文(1970-),直到鏡週刊才有了和他差不多年紀的黃惠偵(1978-)。

回想當年出刊的連勝文專訪〈做自己 連勝文〉曾蔚為風潮,可惜現在已經找不到了。

許多事物都開始消失了。自稱懶散的他,會整理壹週刊時的旅遊文章成為《不在場證明》,也是看到前東家在香港風雨飄搖,曾經以為網路上會一直看到的旅途,未來也不知會不會在了。出書時他寫:「書在這裡,回憶在這裡,作為美好往日的呈堂證供。」

《絲路分手旅行》裡他和旅伴林雅珍結伴而行,林雅珍是他生命中所有女性摯友的總和,只是人生的旅伴,大多也只能相伴其中一段。長大,就是去習慣新的距離感,「你也不會覺得她們真的離開,但我不知道,我好像在面對一個時代,當下有個美好的感覺,過了明天可能就突然沒有了。以前都覺得會地久天長,王菲會一直發片,這些人就是會不斷出現,但有一天,你們突然很難時間喬在一起,只能一直再約再約。」

「我不知道這是不是就代表我們老去了。」

二十九歲時他寫張愛玲:「怎麼可以這樣才華洋溢,但是脾氣未免太不好了,太刻薄了。」行至中年,他不這麼想了,「你完全覺得她就是一個小女生欸。以前會看到她對很多事情充滿奚落,但你到一定年紀就會覺得,啊,妳怎麼會這樣處理事情?她沒有跟著時代長大,處事能力沒有跟上她的才華。」

「人生到後來不是說你有選擇什麼的自由,而是你有多少可以說不的自由。那我是覺得到後來,有很多事情不得不去做;工作的訪問,那個你真的拒絕不了。甚至現在這邊坐著被訪問啊。」

《不在場證明》裡收錄〈白狗一夢〉寫他和前任多年後去到印度,旅途中,他和前任提到家裡養了十八年的貓,慢性腎衰竭去世了。消逝隨著年歲匯集,現在陪伴他的狗,也快二十歲了。

他的小說名篇〈養狗指南〉、〈結紮〉,也都繞著與狗度過的人生。「狗真的就是房子裡的心跳啊,貓也是。如果動物不在,可能去洗澡、或是別人家玩,你回家就覺得那個房子⋯⋯雖然只是少一隻狗,可是你就覺得氣氛是不一樣的。」

和貓狗相遇,原先是被動的。多年前有個室友,別人欠錢,留給他一隻狗一隻貓抵債,最後變成李桐豪在養。他從不把貓狗當毛小孩,「把他們當室友,那就是一個和你一起生活的人。」

更早更早以前,回到台南鄉下,爸爸的小鐵工廠裡養了很多土狗,基本上就亂養,只是餵餵牠們,不多拘束。小時候騎腳踏車去上學,狗會跟著他跑,直到了校門口還不走,要趕牠才會回去。等到下午,牠又會出現在校門口,一起回家。舊時沒有結紮概念,狗不斷繁殖,爸爸曾把狗拿去山上丟掉,只是隔天,狗又會出現在家門口。

狗和書,不知道是不是他童年時,亮澄澄的一部份?無論是怎樣的人,都有故事;無論是怎樣的你,狗會接受。像那幕 Todd 說完「I think I might be nothing」,對坐的 Emily 對他說:「It’s Okay」。

我問他覺得 Todd 怎麼樣?李桐豪只說,「我覺得他是一個善良的人。」

.png)