這是不是一張重要的廢紙?──如何破譯楊德昌的遺物,《一一重構:楊德昌》回顧展幕後

那天他們在裝滿楊德昌遺物的紙箱中,翻出一支電話。

起初典藏人員以為那不過是支普通的辦公室電話,直到策展團隊來到庫房,用發現寶藏的語氣指著電話說,「這是《獨立時代》的那支黑金剛!」

《獨立時代》中,琪琪(陳湘琪 飾)來到作家(鴻鴻 飾)的家中,一支電話躺在稿紙之中,長達兩秒的特寫畫面讓許多人都記得了這支電話的樣子。(劇照提供:國家電影及視聽文化中心)

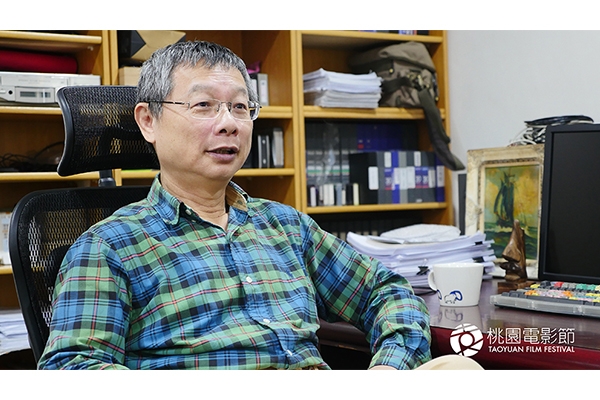

電話的主人是楊德昌的遺孀彭鎧立。2019 年她將導演遺留的大批手稿,連同許多劇組和個人的重要文物,都交給國家電影及視聽文化中心寄存。4 年之後,以這批寄存文物為主角的《一一重構:楊德昌》回顧展即將開展——但那支電話並不在其中。

雖然懷疑是電影的標誌性道具,但也沒人能夠篤定,影視聽中心文物典藏組的同事們於是相約午休時間一起看《獨立時代》。直到看完電影之後答案揭曉:不是那支傳說中的黑金剛,那真的只是一支辦公室電話。而它甚至不過是導演上千件遺物中的一件文物。

.jpg)

影視聽中心典藏人員在楊德昌遺物中發現家用電話。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

文物之敵

2019 年 11 月,典藏組的同事們第一次踏進彭鎧立在淡水的住家,那是傳說中楊德昌遺物的存放處。

數不清的手稿、獎盃、海報、家庭錄影帶,還有大量楊德昌收藏的卡帶和黑膠唱片,全都成堆擺在房間的地板上。最後文物總共分三批送到影視聽中心,光是第一批帶回的,就有 69 箱、高達 1535 件文物。

彭鎧立將楊德昌遺物存放於淡水住家,當典藏人員前往清點搬運時,已先由她進行初步的整理及排列。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

在第一批文物中,海報共有 19 箱,包括圖中所見劉開為《青梅竹馬》設計之經典海報,以及《一一》香港版海報等等。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

這雖然不是影視聽中心接收過數量最多的文物,但當中包含了大量的紙本筆記、劇本、分鏡圖和製作資料,當每張紙被拆分開來分析建檔,原本僅有 403 件的製作資料,立刻被解壓縮成 11700 頁。而這每一頁,都是需要被獨立作業的個體。

況且楊德昌向來以嚴謹的個性聞名——所謂嚴謹,對典藏組的專員們來說有好有壞:好的是楊德昌整理物品條理分明,與友人往來的信件都被分門別類裝袋,還標註了對方的名字,大大減輕判讀文物時的工作量。

但更多時候,嚴謹背面的意思是工作量增加。負責文物整飭及典藏的李若嘉用「神奇的人」來形容楊德昌的謹慎:「不管是他寫給對方的信、對方寫給他的傳真,他都會盡量複印。一般人可能只會留下別人給他的信,可是他連他寄給對方的信都會留下,所以你就可以看到他們完整的對話。」雙倍的信件量要處理完,在開展時間的死線之前,壓力更是倍數增長。

現場清點時,典藏人員所製作之簡易文物清單,以利後續校對。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

然而這都是後面的事了——當典藏人員踏入存放文物的房間裡,他們首先遇到的最大難題,是被濕氣滋養、無處不在的黴菌。即使整間房子有不間斷的冷氣吹送,但畢竟不是專業的典藏空間,小小的家用冷氣終究抵擋不了淡水深入骨髓的水氣。

「其實對紙質文物來講,最麻煩的就是發霉。」儘管李若嘉修復經驗再多,面對黴菌還是頭痛。發霉程度輕一些的,大多先擦拭或使用吸塵器清潔紙張表面再進行除黴;但另外一些發霉嚴重的書本,書頁早已因為黴菌成冊沾黏,輕輕一翻,紙上的印刷文字就會隨著發霉處剝離,整本書瞬間成了廢紙。

更棘手的是,黴菌會流動也會擴散,如果沒有妥善地隔離處理,不只污染空間裡尚未發霉的紙張,也隨著呼吸進到整飭人員的肺裡。發霉嚴重的文物已經無力回天,不能再拿一顆健康的肺陪葬。「有一整箱大發霉的書,沒人知道裡面是什麼。我們打開拍張照就馬上封死了,因為那個如果一直開著的話,我的肺會掛掉。」

.jpg)

文物中若有發霉的書籍,會先進行清潔除霉,並且以夾鏈袋封存,避免文物之間交叉感染。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

而會發霉的也不只紙張和肺,楊德昌遺物中的成堆膠卷和磁帶,也都有黴菌的痕跡。而發霉的磁帶有時甚至比紙更難纏,負責管理非紙質文物的專業帶管理員沈郁為解析處理的過程:首先得先把繞在一起的磁帶全部展開,如果磁帶因為發霉而彼此沾黏,還得借助刀片小心把帶子挑開,之後再剔除損壞的部份重新接合,才能讓磁帶裡的影像重生。

那樣的仔細超乎想像。「一支帶子如果只有一個人在做,光是把它全部都展開,可能就需要一兩個禮拜。」

.jpg)

紙質類文物的整飭工作重點,在針對破損、摺痕、捲曲、膠帶沾黏、受潮、髒污、褐斑、黃化、蟲害或排遺、 霉斑等情況,進行物理性清潔與維護。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

(1).jpg)

場記表的處理,須先確認紙質後以化學藥劑進行除霉,並且拆除鏽蝕的訂書針。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

.jpg)

文物整飭過程中,紙張須攤平並壓平摺痕。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

空白的紙,或清楚的字

但物理上的防治處理,尚且還有 SOP 能夠遵循,對典藏人員來說最困難的,還是各種超出經驗法則之外的判斷時刻。

依照文物典藏的標準流程,在基本的整飭清潔之後,下一步得為每件文物分類編目。然而要準確判斷類別和內容,往往不只是看一眼的功夫。尤其楊德昌向來習慣以英文思考,除了與外國友人的信件之外,有時連劇本和工作文件也是以英文寫成,往往一份文件從頭讀到尾,才能大概掌握內容的全貌。

其中讓李若嘉印象最深刻的,是關於《海灘的一天》的一封信。「那封英文信一開始都是一些日常對話,信像這樣一大疊,然後你得看完第二封信才知道,他們原來在講《海灘的一天》的展覽品在參展前不見了,要請對方負責——所以有時候需要一些輔助道具,例如 Google 拍照翻譯的功能,你才能快速看完整篇內容。」

判斷的困難不只來自語言的壁壘,同時也考驗典藏人員對電影的敏感程度。比如看到信件中的關鍵字「日本」,腦內的反射機制就得自動聯想:「因為跟日本有關的電影就是《一一》——雖然它整篇文字都不會提到這是關於《一一》的配樂,但是你知道它就是在講這部電影。」

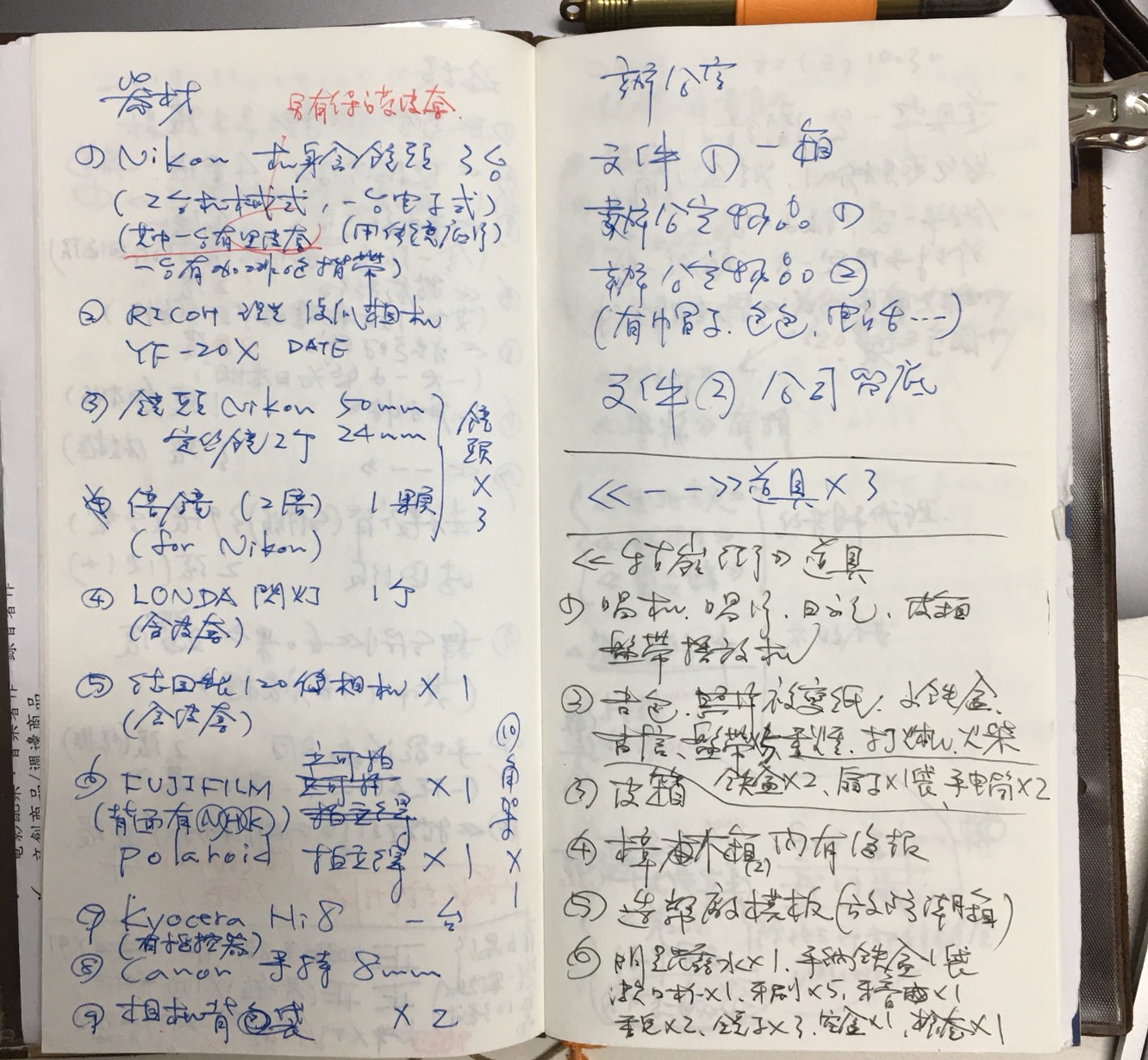

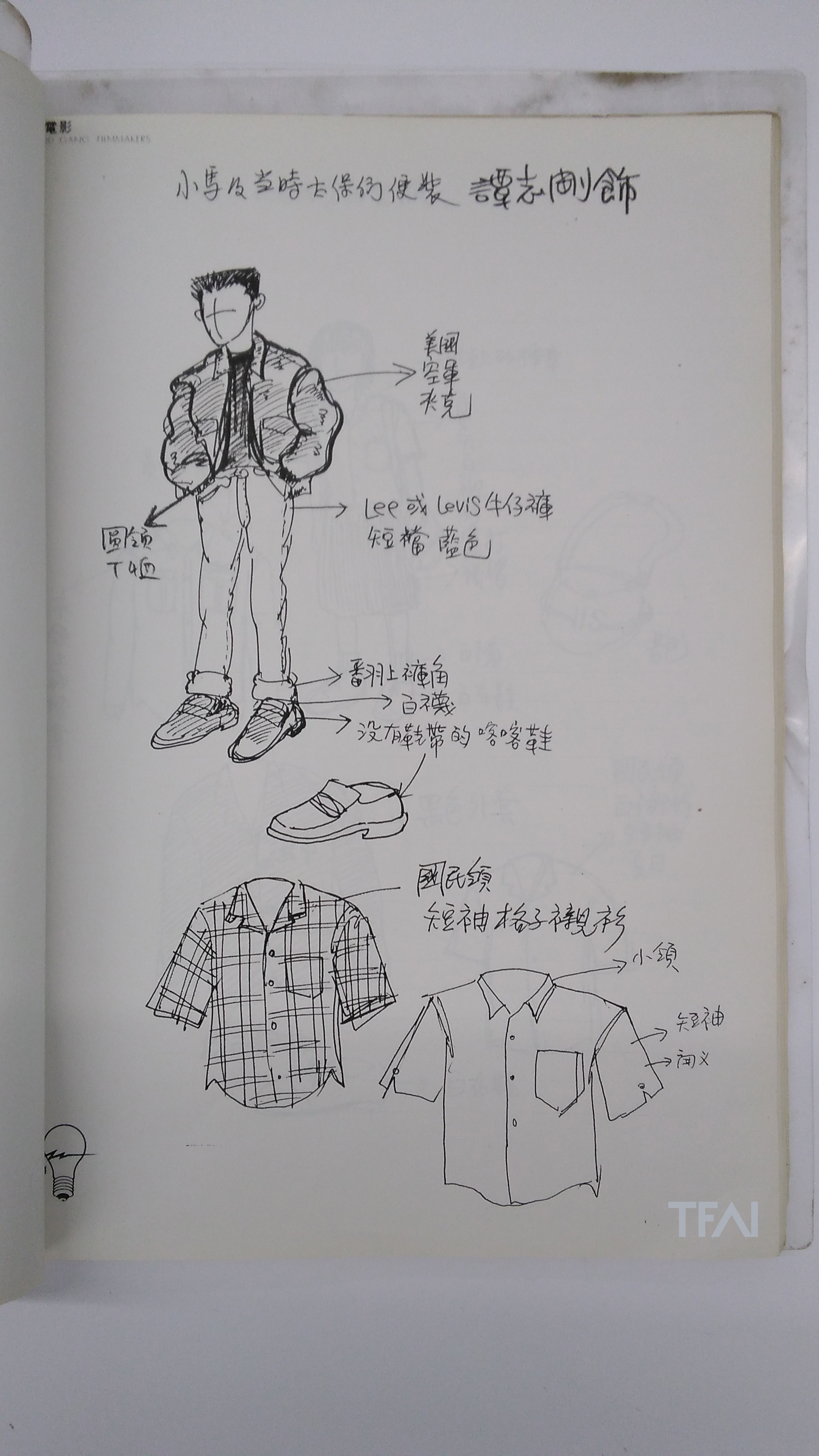

《牯嶺街少年殺人事件》籌備工作進度表。依影視聽中心典藏系統分類標準,紙質類文物會被區分為「本事宣傳冊」、「印刷劇照」、「海報」、「創作資料」、「文件」和「剪報期刊」六小類,其中工作進度表即屬於「創作資料」分類。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

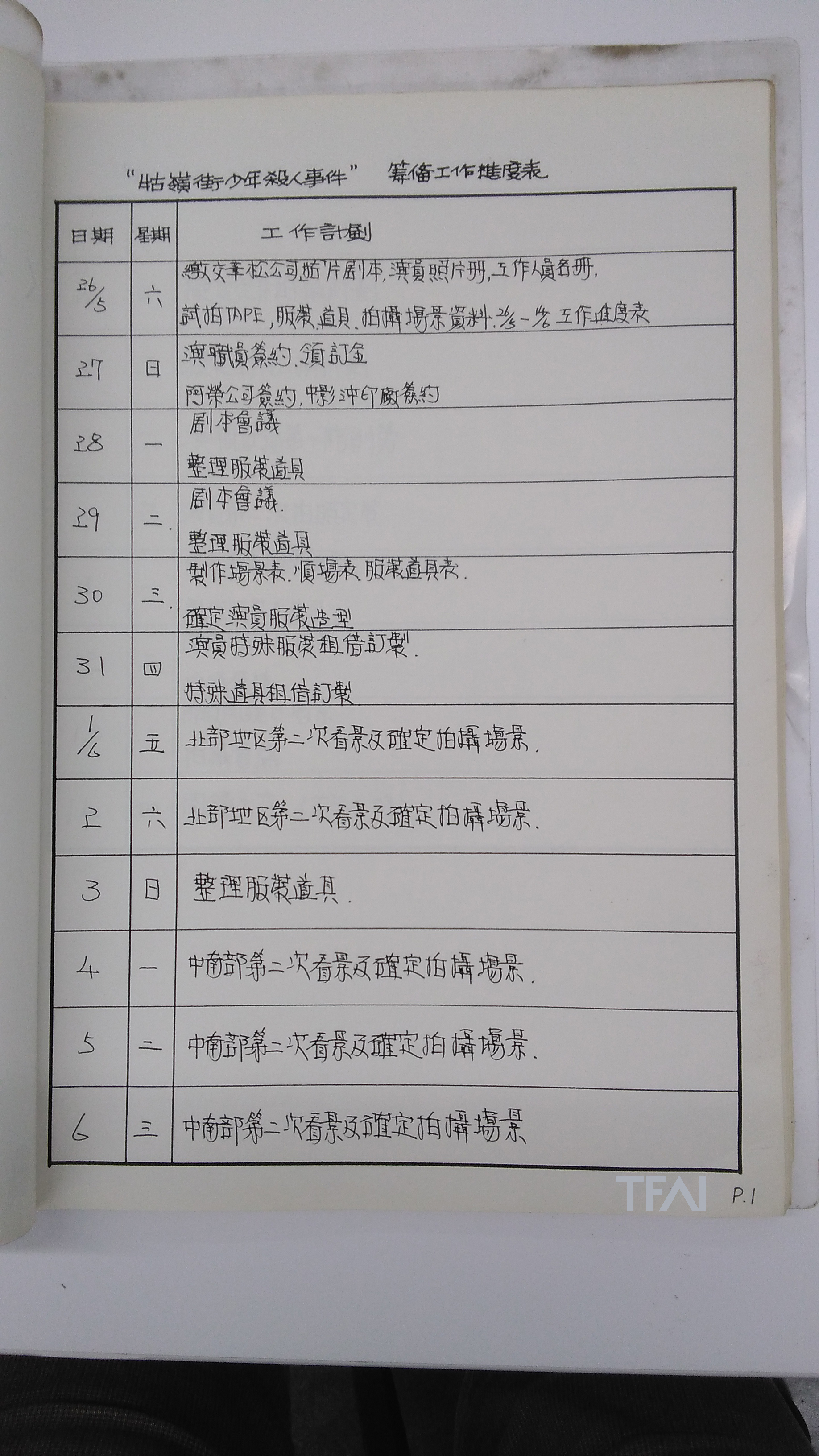

《牯嶺街少年殺人事件》人物服裝造型,此為手繪小馬(譚至剛 飾)服裝細節。

(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

《牯嶺街少年殺人事件》劇照,圖中為飾演小馬的譚至剛。(劇照提供:國家電影及視聽文化中心)

而當文物造冊完成、進入到紙本數位化的階段,又有了不一樣的挑戰。過程中最常丟到李若嘉身上的問句是,「這頁要不要掃描?」

問句發生的情境之一,是楊德昌習慣用單面廢紙印刷重要文件。一般人看來是環保的美德,在數位化人員眼裡則是讓人頭痛的問題:「因為有時候你認為那是廢紙,但是翻過來仔細看,才發現那是一份根本沒有留正本的合約,原來那是一張很重要的廢紙!」

或者是某些傳真紙張,因為是以熱感應紙印刷,經過多年的存放,字跡幾乎全部消失,形同白紙。負責數位化的廠商問李若嘉:「需要後製調亮度到能看出字跡嗎?」

這個問題讓她卡住許久。「研究員當然會想看到裡面的字到底是什麼;可是以文物來講,它現在是長這樣,我就不能改變它的狀態。但如果我只保留有字的檔案,未來的人會以為它本來就有字,可是看到實際空白的紙,他會覺得我們是把原本的資料弄丟了——那就很冤枉啊!」

文物典藏組組長王秉鈞點出難處的核心,還是在於對文物「原貌」的拿捏:「其實數位化的時候,常常會面臨一種掙扎:我到底要保持藏品的原貌,還是我要讓它清楚為主?」

最後的解方是,空白的紙和清楚的字都各掃描了一個版本。即使多花錢也要保留白紙的樣貌,那是對文物的一份尊重。

從筆記到電影

數位化完成的下一步,由影視聽中心的研究策展組接起文物,不只找出文物背後隱藏的故事,更重要的是在大量的文字中,梳理出楊德昌的生命及創作軌跡。

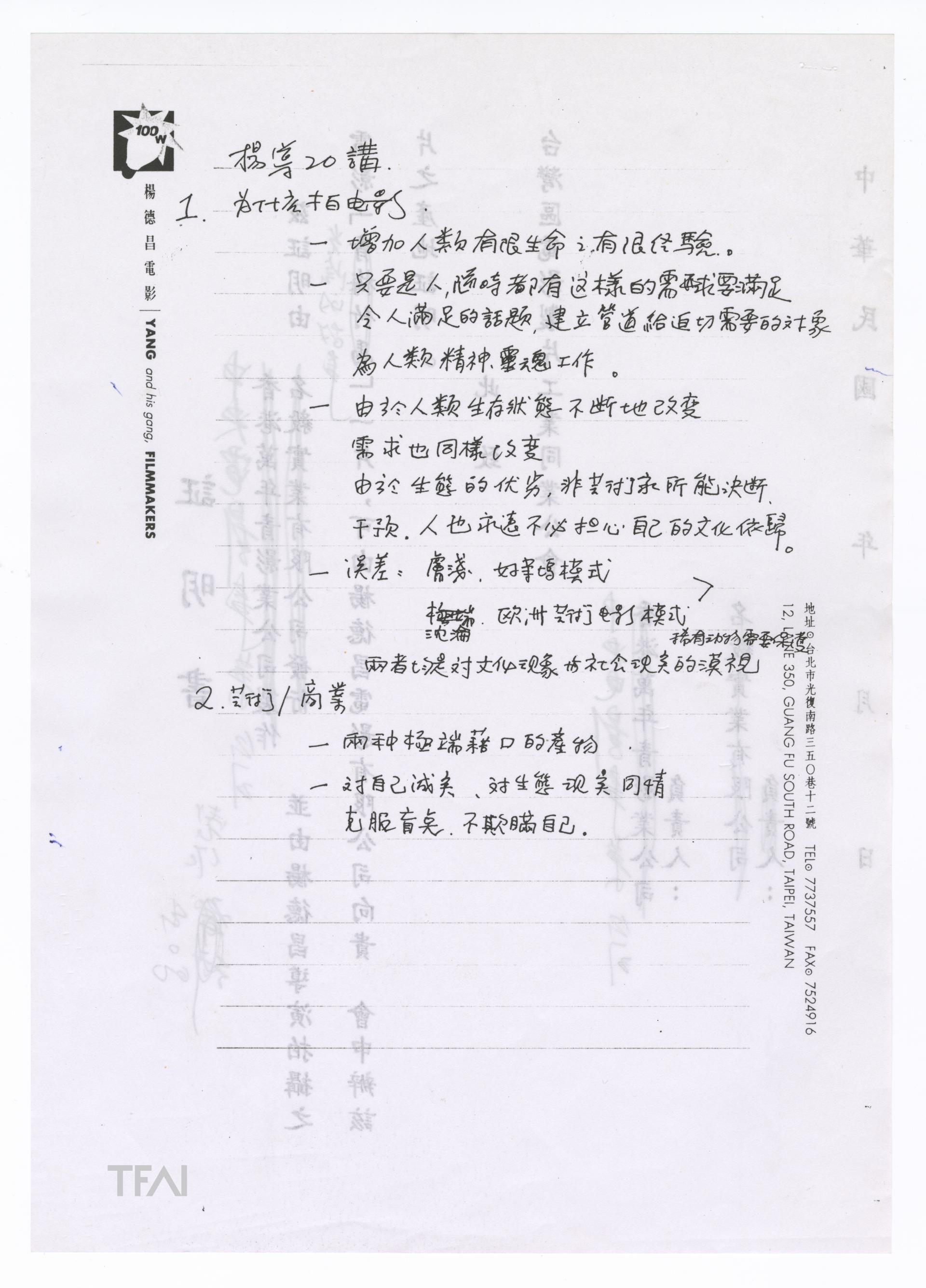

攤開〈楊德昌 20 講〉的筆記手稿中,導演寫下他對「為什麼拍電影」的答案:為了增加人類生命之有限經驗——熟悉楊德昌的觀眾,或許會立刻聯想起《一一》當中的金句:

胖子:「我覺得我小舅說的滿有道理的,他說電影發明了以後,人類的生命比起以前延長了至少三倍。」

婷婷:「亂講,怎麼會!」

胖子:「我們在電影裡面得到的生活經驗,至少是我們自己的生活經驗的 double 就對了。」

筆記裡的隨手靈感,如何輾轉成為《一一》裡的關鍵台詞,當中或隱或顯的關聯,仰賴研究人員在脈絡之間的牽線。

〈楊德昌 20 講〉為導演在九〇年代一系列之隨筆,記下當時許多關於電影吉光片羽的想法,當中許多字句在日後化為台詞,出現在電影之中。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

影視聽中心研究策展組組長陳睿穎說,「裡面很多筆記本都隱藏了他吉光片羽的想法,所以研究的人非常地辛苦。因為那些東西可能是沒有脈絡的,可是他們很有經驗,讀了之後他們可能知道,這個東西可能是電影的前身,或是他的什麼念頭,後來被實際執行在什麼影片。」

有時在研究的過程中偶然掉出的驚喜,竟然也能成為想像不到的研究素材:比如研究組曾在一疊《一一》的試鏡照片中,找到幾位當時正青春的少男偶像。

看在一般觀眾眼裡,也許只是得知偶像曾經想當電影明星的八卦感,但對研究員來說,這兩張珍貴的照片卻側面佐證了楊德昌的選角標準:從歌壇偶像往前連結,他曾經邀請林青霞出演《青梅竹馬》;而往後看,未完成的《追風》本來也有武打巨星成龍的參與,證明他的電影既能涵蓋劇場演員和素人,也能包容大明星。

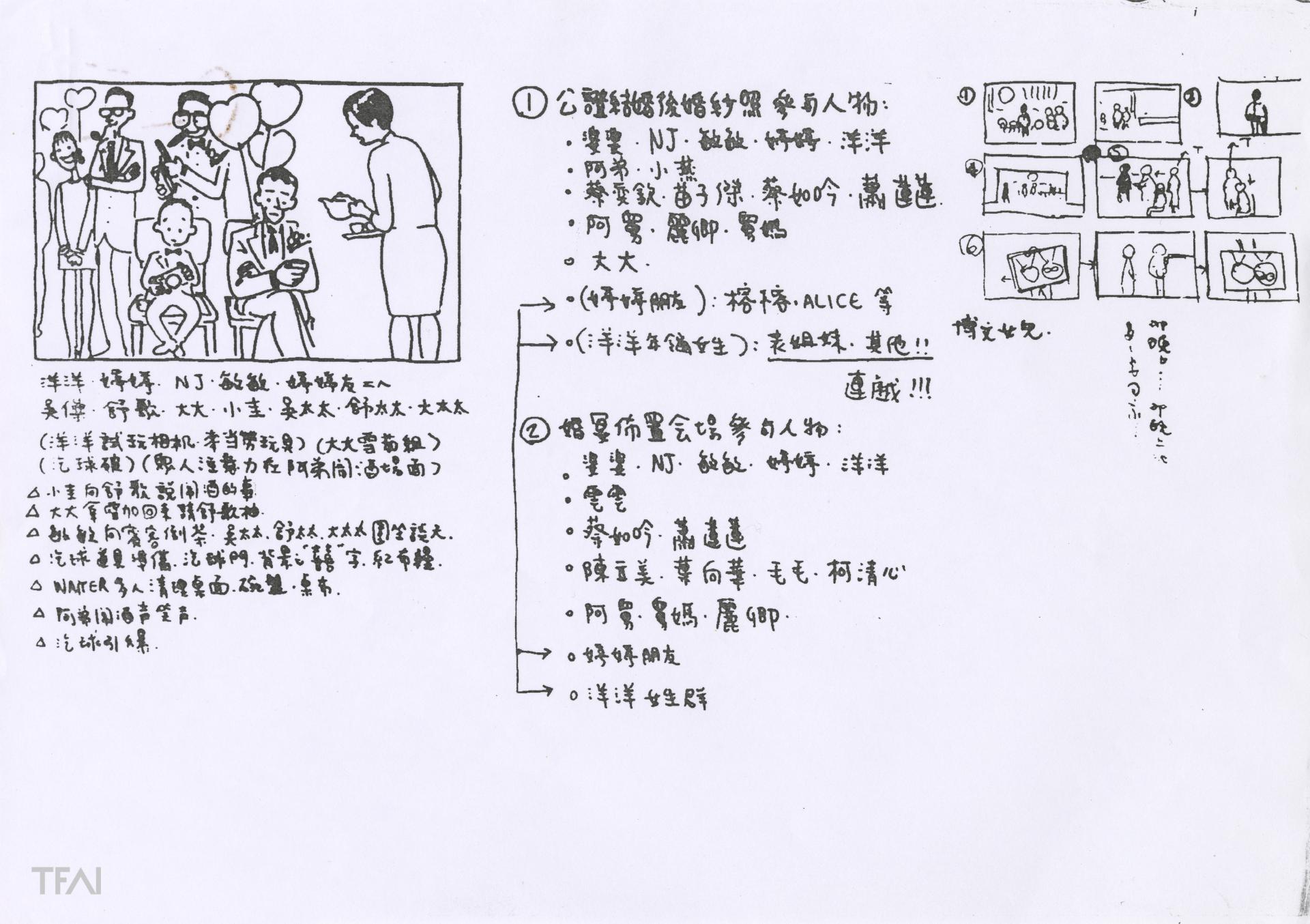

又比如楊德昌向來以劇本和分鏡嚴謹精準聞名,金燕玲就曾在《再見楊德昌》訪談集中提到,「楊導是畫漫畫的,我看他鏡頭都已經分好了。我們拍《牯嶺街》時,從造型到現場陳設,完全沒有人可以遺漏任何細節,因為什麼都已經在他腦海裡面了。」

這項多年來的既定印象,也在文物當中得到證實。研究專員林奎章曾在檔案中找到一張《一一》的分鏡圖,是洋洋站在圓山大飯店入口階梯的紅地毯上,「我看到這張留下來的分鏡,再去對照電影的構圖,其實是很像的,幾乎一模一樣。」

《一一》劇照。(劇照提供:傳影互動)

《一一》分鏡圖。據研究員林奎章觀察,許多電影中的經典鏡頭,在當初畫分鏡圖時就已確定,對照電影構圖幾乎沒有改變。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

通靈之外

雖然做的是文物研究的工作,有時研究組也懷疑,自己其實是在通靈。

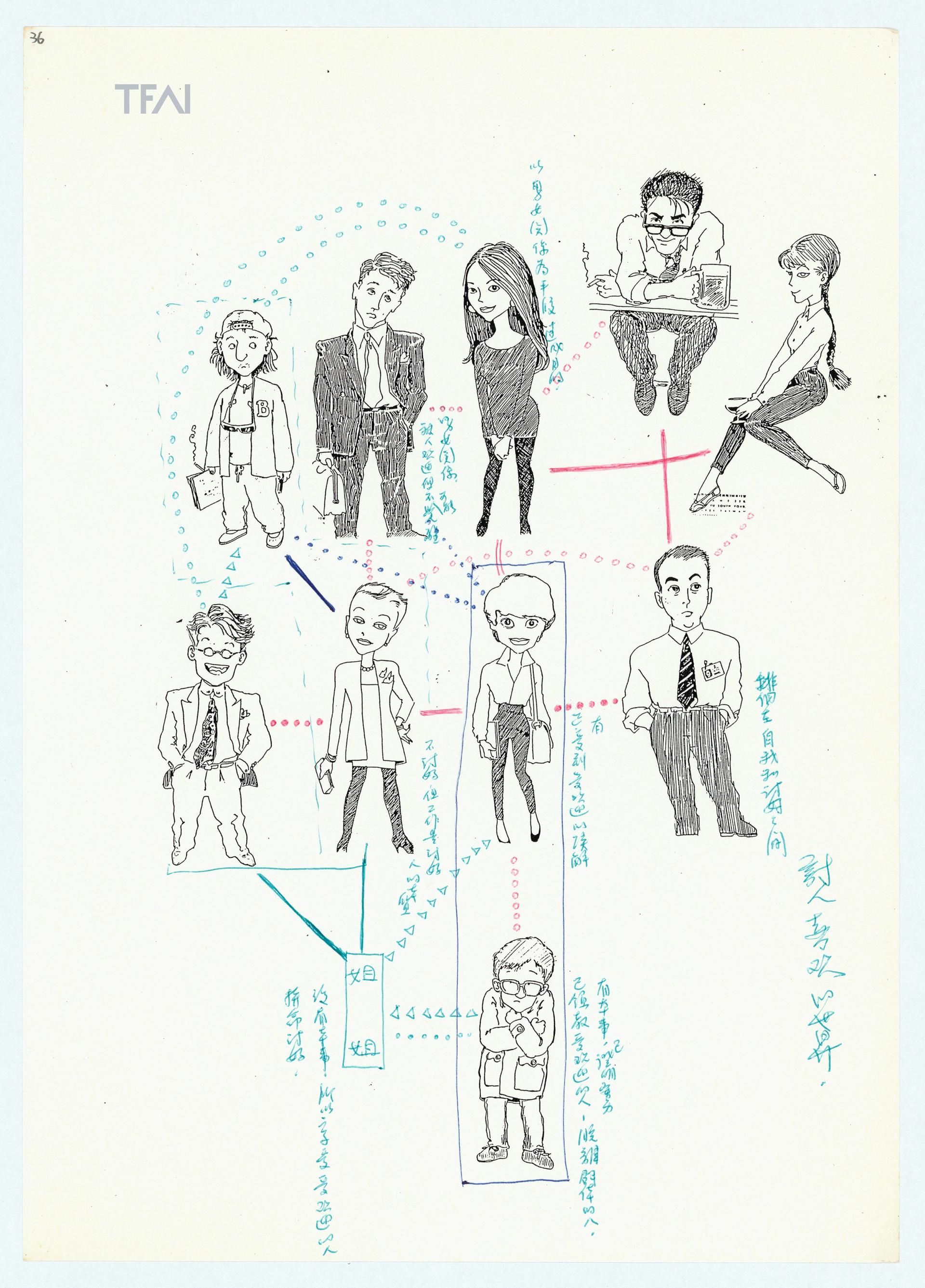

手稿字跡潦草先不必說,因為「常常即使是看得懂,你還是無法了解它的意義。」林奎章至今仍無法破譯的,是一張《獨立時代》的人物關係圖:圖上是楊德昌以漫畫化成的各個角色,人物與人物之間被各種符號填滿:實線、虛線、圓形三角形正方形、藍色的紅色的線,各有意義,卻只有楊德昌自己看得懂。

後來他終究放棄,但關係圖仍被保留在展覽之中。「因為我覺得這也呼應楊德昌的那種理科人腦袋,就是他會用一些代號、用一些符碼去表達他的意思。而且他的思考模式是重視結構、甚至是圖像性的,所以還是展出來呈現他的特色。」

楊德昌手繪《獨立時代》人物關係圖,除了造型已有初步設定外,導演也以不同符號表示人物之間的關係組成,然而符號使用多元,尚難以歸納出各自的確切意義。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

《獨立時代》電影劇照。(劇照提供:國家電影及視聽文化中心)

好在大多數需要通靈的時候,還是能靠研究人員對楊德昌的理解,得出最接近正解的答案。

回顧影展的第二章節,是「楊德昌的十大電影」。那是 1992 年楊德昌應英國《視與聽》雜誌邀請,投下心目中的影史十大佳片。但只要影迷稍稍留心,就會發現「十大電影」裡,有 11 部片——這不是什麼「四大天王有五個人」的陳年老哏,而是影展策展人林木材的選擇。

最初在規劃影展單元時,負責邀片的同事問他,原本《視與聽》片單中的《L'Argent》並沒有標註導演或年份,而恰好有兩部電影都是這個片名:一部是前衛默片導演馬賽萊赫比耶 1928 年的作品,另一部則是布列松在 1983 年獲得坎城最佳導演的經典代表作——所以楊德昌投下一票《L'Argent》,該是哪一部?

目前唯一可考的資料中,只有 1993 年的《影響》雜誌裡,又再重刊了一次楊德昌在《視與聽》投下的十大電影,而這回雜誌明確地標註上電影年份,是 1928 年。

但即使有白紙黑字作證,策展人內心的不安感卻時時發作。「我一直在想,其實這個片是布列松導演的機率,應該是非常非常地高,只是沒有任何的文本支持。」就林木材的理解,楊德昌不只一次表示過對布列松的欣賞,1991 年遠流出版的《楊德昌電影筆記》裡,有一欄「楊德昌佩服的創作者」,布列松的名字赫然在列;研究人員甚至在網路上找出一張照片,黑白照裡楊德昌身上穿的自製 T-shirt,也寫著布列松。

反倒除了當年那一本《影響》雜誌外,楊德昌不曾提及過馬賽萊赫比耶。「如果真的有資深的楊德昌影迷來挑戰我們,我們會站不住腳。因為它應該要是布列松,只是沒有文件佐證。而且我們也沒有任何其他文物或證據去顯示,楊德昌其實喜歡的是那部默片。」

最後他們決定寧可多放也別錯放,兩部《L'Argent》一同放映,是嚴謹也是周全,儘管策展團隊心裡自信,那肯定是布列松。

而那樣因為深入了解而建立的自信,或許是策展團隊與楊德昌最近的距離。

《恐怖份子》電影劇照。(劇照提供:國家電影及視聽文化中心)

他們看不到的楊德昌

打從第一次看到文物,這群典藏和研究的幕後推手們,始終在學習把握與楊德昌的距離。

激動有時,尤其看到側拍裡楊德昌私下的那一面,不管偶然的可愛或吹毛求疵,對典藏組的沈郁為來說,那是僅屬於他和導演的魔幻時刻。

「那時候你會覺得,好像瞬間跟他有了連結。甚至有一些時候,你會覺得,『哇,怎麼我會知道這種事情!』因為他私底下的樣子,應該大部份人都不會知道;而我因為藉著整理這批文物,剛好看到某個片刻,那是他某一個不會在大眾前透露出來的面向。」

而為了主動更靠近導演,研究組的林奎章甚至到拍賣網站上,自掏腰包買下張震、張清芳、鄭智化、牯嶺街少年樂團的卡帶。當中起心動念不只是「也許有一天展覽會用得到」,也是給自己和楊德昌的一份紀念。

儘管因為靠近而感到珍貴,但他們也都曾確切地意識到,有時距離太近了。

在文物面前,沈郁為刻意不把自己當成影迷。「因為修復這件事情,很多時候你要當機立斷去做決定。譬如說帶子發霉了,我要把整段發霉的弄掉才不會感染到其他部份,可是剪掉之前你又會想,如果你很愛這一段的內容怎麼辦?如果我為了這一段影片拚命弄,弄到最後整卷都爛掉了,反而影響到正確的流程。」

或者修復過程中難免遇到文物脆弱損傷,如果因為修壞了而自責,只會讓修復人員卡在巨大的情緒漩渦中。太有愛的時候,反而無法動彈。

「有時候對這個文物太有感情,其實是很可怕的一件事情。」

張洋洋身穿《原子小金剛》T-shirt 連拍照,《原子小金剛》是楊德昌極為喜愛的漫畫作品,並曾在手稿中如此形容原作手塚治虫:「他的作品給予幼年的我最大的啟迪,便是其中人的精神。」(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

而對研究組的成員來說,距離更需要節制。面對台灣新電影中最重要的巨人,若是一直戴上有愛的濾鏡,只會讓自己和觀眾暈船在那個巨大的楊德昌形象裡。而這麼多年來,崇拜的眼光已經太多了。

於是研究到最後,最讓林奎章印象深刻的不是才華洋溢或私密的楊德昌,而是對於作者論的信仰破除。

「在看訪談的時候,才更感受到製片為了讓楊德昌拍電影,要花多大的力氣去籌錢,如果沒有製片,這個片子也就拍不出了。過往的研究會針對文本和導演來做分析,那都是在作者論的論述體系之下,反而在這個展覽中的文件裡,可以看到除了楊德昌以外,和他一起的工作夥伴,其實都是很強大的。」

楊德昌與兒子互拍。(圖片提供:國家電影及視聽文化中心)

不再只是重述那些對導演大師的仰望,後來他們才發現,從典藏到研究到策展,自己原來就像《一一》裡拿著相機拍後腦勺的洋洋:「我要去告訴別人,他們不知道的事情;給別人看,他們看不到的東西。」

那些別人不知道、看不到的楊德昌背影,如今終於成了展覽的正面。

▍《一一重構:楊德昌》回顧展

時間:2023.07.22-10.22

展覽 | 臺北市立美術館

➡https://www.tfam.museum/yiyiey

影展 | 國家電影及視聽文化中心

➡https://pse.is/52g9qs