她們走得太前面,忘記回頭──新電影外的她,那些被遺忘的台灣女性導演

台灣新電影中,名字大多屬於男人。那些總是被反覆提及的,是楊德昌、侯孝賢、曾壯祥、張毅和陳坤厚。少數被提及的女性名字,或許還有如張艾嘉、黃玉珊,和王小棣——

但,大部份時候總是男性。

事實上在新電影之外,同樣的八、九〇年代,還有一群游離於主流台灣影壇之外的女性導演們,她們的作品雖然未能被納入新電影的脈絡中,卻是光芒萬丈的遺珠之憾。在新電影的四十年之後,國家電影及視聽文化中心策劃「她的新電影」專題節目,除了重現當年參與新電影運動的女性身影,也透過「新電影外的她」單元,重現那個年代拍電影的女性創作者群像。

座落在「被遺忘」與「被發現」之間,這是一片台灣女導演的新大陸。

女導演們的紐約意象

八〇年代,一批來自台灣的女性導演陸續前往紐約攻讀電影,並且開始嘗試自己的影像實踐,而起點,就在她們腳下的紐約。

從紐約影視藝術中心(Institute of New Cinema Artists)走出的裴在美,在 1981 年執導自己的首部長片作品《異鄉女子》,講述了一位女子前往異鄉尋找哥哥,並在尋覓過程中探索自我出路和歸屬的故事。

《異鄉女子》劇照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

在七〇年代的瓊瑤電影風潮蔓延台灣影壇之後,遠在紐約的《異鄉女子》沒有走向本土盛行的文藝浪漫式矯情,而是更多地展現了女性出走後的堅毅與冷靜,不因情感的誘惑而偏離自我的過程,敏銳地捕捉女子出走後的不安和難以名狀的情感,過去和現在,與愛人間漂浮的不穩定感,全在影像中呈現。

《異鄉女子》由裴在美自編、自導、自演,採用獨立製片和小劇組的拍攝方式,在紐約自由且靈活地穿梭,特別是在唐人街的小圈子文化中,透過在與異國男子的相處過程,保持著一種神祕與浪漫的想像。連同對異文化的迷戀與相處中流竄的慾望,在現實與幻象之間徘徊,構成了這位跨國女子尋找自我與認同的旅程。

《異鄉女子》側拍照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

同樣在八〇年代,還有 1988 年周旭薇導演的《暗路》,描述紐約黑幫藥頭文化。電影語言在分鏡、敘事和表演上工整到位,對社會形態的觀察理智且冷靜,理性且具邏輯地循序漸進地鋪陳出危險一步步到來,讓人聯想到紐約黑幫電影《計程車司機》(Taxi Driver,1976)的風格。

《暗路》劇照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

鄭淑麗在 1994 年的首部長片《鮮殺》,猶如科幻電影《銀翼殺手》(Blade Runner,1982),充滿後現代、跨種族女同性戀元素,包括女同志性愛、假陽具、彈琴的高潮和赤裸的身體,以及電玩、網路、後人類、人機分離、跨種族和虛擬女同之愛。影片標舉「能源與權力」作為終極標語——那是截然不同的紐約風景,也是極不尋常的台灣電影樣貌。

鄭淑麗的《鮮殺》作為新電影外的代表作,在電影藝術與美學上的成就,是世界酷兒影像的重要作品,反映了冷戰、電視、資本、消費生態、垃圾場、跨種族酷兒、後人類、新物種下人機合成的怪異,凸顯了權力與安全機制的管控下,虛擬世界中對未來新物種與新人類的想像。

《鮮殺》作為鄭淑麗的第一部電影長片,早已建立了她獨有的敘事風格。當觀眾試圖組合故事片段時,影片又再一次衝破敘事框架,在電影語言的斷裂和影像的錯位間,呈現蒙太奇的語境與後人類、新酷兒電影的美學脈絡。

即使這是一部三十年前的作品,從導演角度來看,鄭淑麗在她的第一部長片電影中,就已經確立了屬於她個人的電影語言與風格。

-photo%40Lona_Foote(1).jpg)

《鮮殺》劇照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

台北街頭的性別觀察

與八、九〇年代紐約性別場景相對的,是 1981 年楊家雲的《瘋狂女煞星》,這部電影在台灣電影史上是復仇電影的代表作,由陸小芬詮釋經典的復仇者角色。作為記者的她,協助廣告女星在被性侵後進行法院控訴的過程,宛如八〇年代的 MeToo 事件。

《瘋狂女煞星》電影海報。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

電影展示了女性作為物慾偷窺和戀物的對象,突顯出當時八〇年代台灣保守、封閉的社會氛圍下,女性性感象徵等同於可被隨意玩弄和強暴的對象。楊家雲導演有意識地將女性身體作為被觀看的對象,通過銀幕前的養眼鏡頭,進一步反攻控訴父權對女性的壓迫。

隨後陸小芬的復仇,和整個社會對女性的威脅和控訴不檢點,展示了女性的覺醒與反抗。楊家雲透過台詞和攝影機侵略女性的身體,也為當時父權的遺毒留下了最好的影像見證。

1991 年《鬼的狂歡》,則是邱妙津和林許文二的第一部影像創作,短片改編自邱妙津同名小說,電影的敘事手法仍保有邱妙津文學作品的敏感和狂妄特質。

《鬼的狂歡》劇照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

在《鬼的狂歡》電影裡,邱妙津的文字流露的死亡和憂鬱氣質,同她的小說一般,在街上的遛達、喃喃自語、漫無目的,探尋生命的本質和某種無法言喻的溫暖與愛。流逝在海上的錄音帶與聲音、在墳場做愛的台詞,自語地探問「前面還有綠洲嗎?」似乎都感覺到創作者透過影像,交代生命本質與青春所賦予的深刻意涵。

影片裡,她停留在十八歲,以及在二十歲的前後,記下每個當下。那是困於時代與性別的文青,對生命感知意義存在價值的影像紀錄。

《鬼的狂歡》敏感地呈現台北城在八〇年代末、九〇年代初的一種躁鬱傾向,遊晃、喃喃自語式地隱喻著死亡又帶著憂鬱的氣質,融合劇場形式的「鬼」或靈魂,在黑暗中、街道上,舞者彷彿是主角的另一個身影。鬼的狂歡帶著亂倫又曖昧的情境,出沒在海上,迎來的是對人揶揄般地等待,迎接著死神的到來。

《鬼的狂歡》劇照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

實驗影像與陰性書寫

「她的新電影」專題中,選入數部 Lana Lin 導演的短片作品,讓更多大眾認識這位實驗影像女導演,她的作品往往以獨特的旁白形式,呈現城市、世界和女性生活中的物質性。

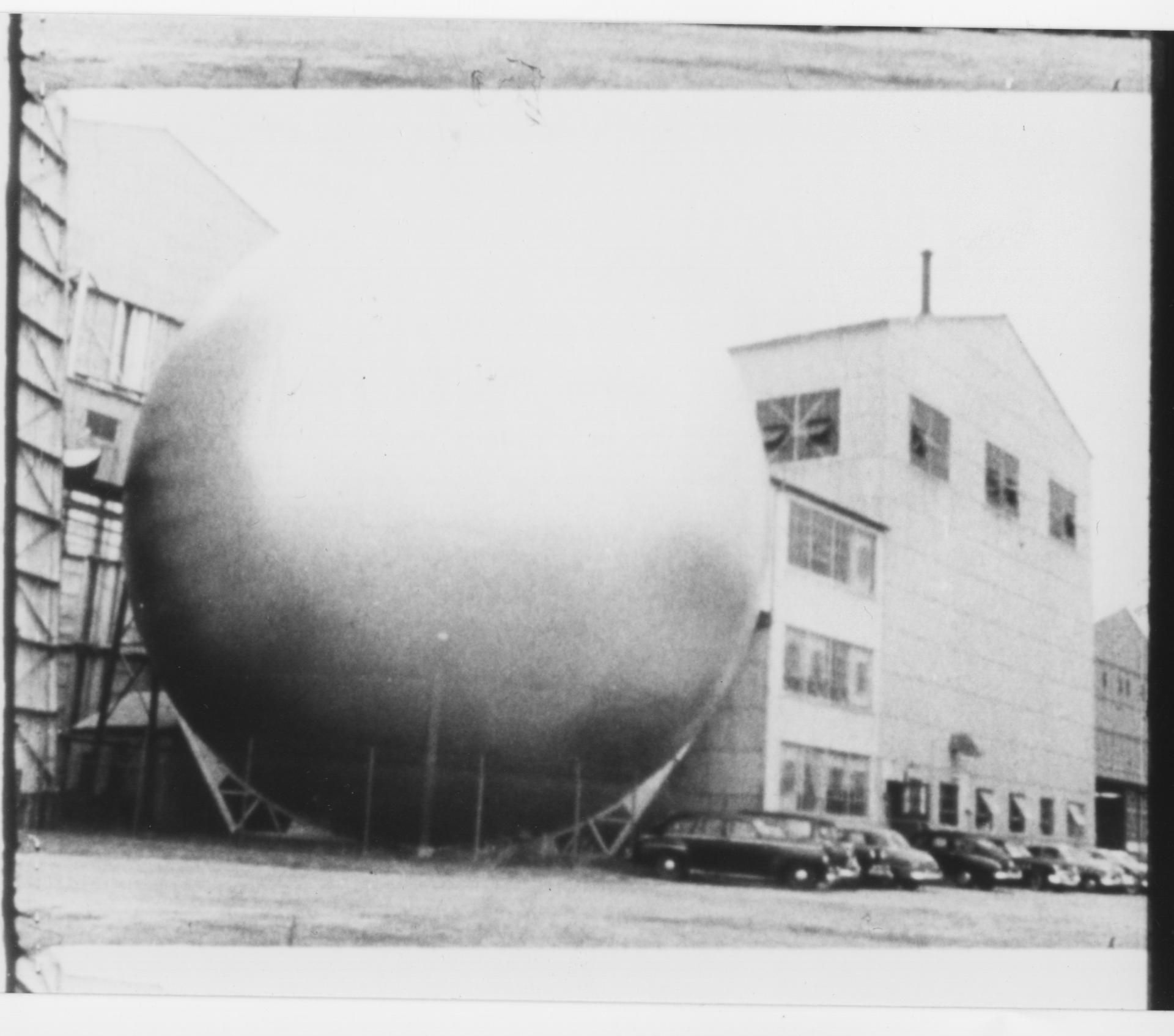

1992 年的《球體:圓:圈》(Sphere:Circle:Round)在放大與縮小之間,描繪了物件和物體在電影中的物質性,透過攝影機拆解空間本身,散落在日常場景中。又如 1992 年的《穿過此門》(Through the Door),斷裂的旁白敘述了一個女子記錄另一個女子的遊記,女性的聲音講述著離開家之後的旅行經歷,影片透過各類交通工具的轉換,展示一個男性角色在穿梭尋覓未見的女性身影的過程。

《球體:圓:圈》劇照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

1993 年的《水生意》原片名為「Mizu Shōbai」,雙身的日本和服女性身影,帶著鬼魅與憂鬱地在水上前行。這部作品以敬畏帶著哀傷的方式,對日本和服女子進行哀悼與留戀。透過意識流、鬼魅式的影像,表現了日本藝妓女子在父權宰制下的犧牲。無論是消失在海上的藝妓,還是環遊世界,影片都呈現出在水的痕跡與波紋間,藝妓隨風如浮萍的不定感。整個實驗作品中,藝妓既嬌媚又婉約,細膩的描繪與怪誕的氛圍,展現了影像作者獨特的品味與氛圍。

《水生意》劇照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

而同年的《我開始認識你》(I Begin to Know You),則選擇在不同異國文化中展現女性的勞動身影。影片捕捉了女性的手、工作的情形,展示了女性在餐廳裡縫針線、端盤子和各種日常工作的畫面。在相似的影像與蒙太奇間,個別女性的勞動影像圖騰被逐一呈現,突顯了她們在不同文化背景下的辛勤勞動。

數年後,Lana Lin 又推出了一部輕鬆小品:1999年的《台灣錄影帶俱樂部》(Taiwan Video Club)。影片以楊麗花為主角,並且用「他在電影中是一個同志,但他是一個女性來形容」(He is a gay in the movie, but he is a lady)來形容雌雄同體、陰柔並濟的她。

影像中的凝視主體以不可思議的鐵粉姿態,不只描述眾仙女們追捧著女扮男裝的楊麗花身影,也細數了透過拷貝的電視劇集,如《三國演義》和《第一世家》等重要的中國古典戲劇,透過白話的方式轉譯成通俗語言和歌仔戲調。

《台灣錄影帶俱樂部》劇照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

在台灣電視史中,楊麗花歌仔戲扮演著重要的角色和位置,成為庶民共有的記憶和崇拜。影片中,海外觀眾通過英文解釋歌仔戲,突顯了語言障礙中的親近與崇拜的日常偶像,Lana Lin 導演對影像和地方通俗劇碼的觀察,雖在異文化的影像中遊走,卻以她敏銳和一針見血的觀察,透過實驗的手法,交融在她獨有的旁白和說明中,呈現出中年女性對歌仔戲中「小生」形象的瘋狂崇拜與愛慕情結。

九〇年代另一位影像風格獨特的女導演還有吳秀菁,她在 1993 年導演了《水戲》。這部電影玩味著聲音和影像的蒙太奇,從中文的「您好」發音作為起點,是一部私密且融匯著思家情懷的日記電影。影片是生活碎片化的集成,水與郵票疊層的影像是陰性書寫中留下的明顯符號,最後以一首思鄉的流行歌曲作為結尾——膠卷、聲音、影像,在水的各種形狀和姿態間,透露出強烈的思鄉情懷。

《水戲》劇照。(照片來源: 國家影視聽中心提供)

既遠又近。新電影外的她

在八〇年代的台灣新電影中,始終都有女性影像工作者的存在——她們是女知識青年、女激進青年,也是女文藝青年。然而,在資源有限的台灣電影製片產業環境下,她們的電影或許因為過於前衛、激進,或者意識到女性成為被觀看主體後的反思,因而難以被廣泛接受。

這些女導演受到了歐美藝術和實驗電影的影響,大膽地在美學實驗和敘事結構上開創自己的挑戰。她們的作品往往顯示出詭異、反敘事、冷靜、自書的特點,從跨越國界的女性文青到探索生命本質的台北街頭性別身影,透過異文化比較和深入的思考,或者透過自書、自我表述的旁白語言,她們更關注的是創作者的感受而非觀眾的期望,追求獨立、深刻的影像。

這些「新電影之外」的女性導演走在時代的前沿,如今隨著女性地位提升和多元性別視角的發展,觀看女導演的作品成為一種發現和聚焦的過程。這些影像或許在三十年前還沒有得到應有的關注,或者是因為她們的電影走在時代的前端,一直向前奔跑,而忘記回頭。

國家電影及視聽文化中心「她的新電影」主題節目

時間|2024.06.06(Thu.)- 07.28(Sun.)

地點|國家電影及視聽文化中心

購票資訊|https://reurl.cc/p385er