東雨・有一種性別認同叫迷彩 EP2|八十個人一起尿尿,討論性騷擾這件事

以帶有性意味的眼光取笑女性同袍——這是我們被指控的罪名。

不,我才沒幹這種事。但為什麼我被罰?不好意思,在軍中沒有我,只有我們。

✹ ✹ ✹

那是在陸戰隊學校,是離開新訓中心後,下部隊前的中繼站。當時七月,營區裡風光明媚,時不時看到野狗、松鼠、白鷺鷥、黑冠麻鷺。

而這裡也是新一輪受訓的地方,包括新兵下部隊前的二階段訓、士兵升士官的儲士班隊、各種武器專長訓練等。疫情期間,每個中隊的人數都縮減,為了避免群聚,我們這批士兵被派去了士官受訓的中隊。

「你各位聽好!我們中隊是訓練士官的,不是訓練士兵。但我不管,來了我們中隊,我就是把你們當成士官去操!」

中隊長挑明了話,要我們所有人皮繃緊一點。於是看著其他中隊的同梯,他們運動時間在打球,我們在帶隊跑步;他們在肝膽相照 [註 1],我們豎在那兒背誦基本教練;他們收假回營去盥洗休息,我們是提早回來擦軍靴,在集合場作服儀檢查;他們開心入伍,我們含辛茹苦。

當然,苦中作樂也是人的天性,於是我們學會在操課時把玩手邊所有石頭與樹葉、挖散兵坑時當作要埋自己的棺材一樣、還順便救起掉進坑裡爬不出來的小土狗。那狗媽媽遠遠看著,不親人,但我們救起小狗放牠回去時,狗媽媽眼神閃閃發亮,似乎在道謝。

✹ ✹ ✹

事發當天一早,我們晨操完、吃了早飯,距離八點操課還有一點空檔。這是珍貴的休息時光。

那週是文仔值星,負責整理部隊、下口令、管理大小事,像個實習幹部。文仔很有抱負地提前 15 分鐘,獨自到集合場,練習口令詞、預估路程和整隊時間,部隊要八點前在操課場地就位。這時輔導長出現,還沒等文仔問長官好,便破口大罵:「無能!沒用的東西!」

文仔豎在那兒滿頭問號。他想自己才剛接任,照理應該連犯錯的機會都還沒有。

「你怎麼管理的?出大事了都不知道!叫部隊集合,現在!」

輔導長雙手抱胸滿臉怒容,文仔飛奔起來,向大伙喊集合。兩分鐘內,我們火速著裝、抓著操課用的講義板凳背包,集合完畢,所有人都在喘。

文仔點完人數。

「報告輔導長,集合完畢!請問要不要去女寢叫女生集合?」事發突然,文仔這才想到住另一棟的女生。

「不用,我已經通知了。女生她們自己先去操課場地。」

文仔回到列子裡。我們看輔導長的臉像魔鬼一樣,沒有人敢出聲。

「趴下!」

所有人趴在地上,氣不敢喘,滾燙的地面刺著手掌的肉。

「你們給我好好反省自己做了什麼!」

要反省什麼?我們根本不知道發生什麼事啊!

輔導長繼續怒吼了十分鐘,我們不敢抬頭,只能盯著自己的汗珠滴在地上。

「變態!不知羞恥!」那是操課前輔導長留給我們的評語。

還沒開庭,就已判決定讞,結果如下:

- 從現在開始,所有男生集體行動,嚴禁落單,包含下課休息。

- 從現在開始,所有男生不准跟女生說話,並保持五公尺以上之距離。

沒有公布事證、沒有言詞辯論,我們連罪名都不知道。至於上訴管道?冤鼓放在那兒,沒人敢敲。

✹ ✹ ✹

志願役與義務役除了役期長度,最大的差別是:志願役有女生。

自從國軍進入志願役時代,軍人的素質時不時就被輿論抓出來鞭,其中常被提起一點,便是性騷擾問題。為了改善形象、保障女性從軍,軍中性騷擾事件有標準處理程序,絕對比外頭任何學校或公司嚴格。只要一照規定辦下去,輕則記過,重則汰除。不只當事人懲處,單位所有人都要被抓去上性平教育、主官還可能被連帶處分。

那天早上的課程是小部隊移動與隱掩蔽,其實就是躲在樹林裡發呆,教官也不管我們。我們男生窩在一起,瞄著樹林另一頭幾個女生,還是沒搞懂發生了什麼事。

我們幾乎喪失了休息下課的權利。因為強制集體行動,不論去哪,都要所有男生一起,而不論廁所吸菸區或販賣機,只有回中隊才有。集合列隊、腳步對齊、走路來回、點完人數,下課十分鐘就過了,只來得及做一件事。所以如果要去吸菸區,管你會不會抽菸,要去就所有人一起去。文仔覺得十分荒唐,帶隊八十幾個人一起去尿尿(大家為此吵了很久,最後文仔決定,菸可以忍,尿不能憋)。

「不講我們犯什麼錯,又不能跟女生問,是要反省什麼啦!」文仔已經被大家問到煩了,他沒有比我們知道更多,只是被罵得更早。

身為男團裡的軍師,我做了狀況分析:

- 輔導長禁止我們跟女生接觸,這事一定跟女生有關。

- 用「變態、不知羞恥」這種字眼,這很可能是性騷擾事件。

- 他大概不知道確切犯人,只好全部男生都罰。

聽我分析完,所有人開始自我澄清,否認自己有性騷擾。

熬完那個上午,我們仍沒有掌握到任何線索。大部分人也不在意案情,那股愁雲慘霧已經漸漸轉變為怒火。為了自己沒做過的事情被處罰、被罵變態也不知道原因,已經讓不少人喊著要退訓。國軍如果是這種爛地方,不待也罷。

到了中午,事情才有了些進展。我們又在大太陽下趴了快半個小時,聽輔導長怒吼大罵,至少這回我們得知了清楚的指控:

「沒見過你們這麼噁心的!女生跑步的時候說什麼:『欸欸,剛剛她跑過去,奶子晃啊晃的你有看到嗎?』講這種話很好笑嗎?下流!」

✹ ✹ ✹

但得知具體的指控,並無幫助,還是不知道犯人是誰。接下來的兩天,我們把八十幾個男生審問一遍,仍一無所獲——誰會承認自己講過這種癡漢言論。

我會做這種事嗎?我不是聖人,當然有可能做這種事,但至少也是私下做。意淫或講別人壞話,要偷偷來。這是常識。

當然,懲罰仍繼續。輔導長的手段我清楚得很:他不說處罰到什麼時候、也不說找出犯人就會停止,一方面讓施壓最大化,同時也給自己留後手。

事情發展至此,我覺得越來越詭異了。男生裡開始分成幾派:躺平派、規訓派、退訓派。

躺平派的人已經放棄思考,認為只要熬過這段,受訓結束下部隊,就不用再受這種鳥氣;而規訓派那些人,屈服在輔導長的淫威之下,他們不一定認為自己錯了、也不認為性騷擾多嚴重,相信只要揪出犯人,裝乖寶寶道歉認錯,一切就會停止;至於少數的退訓派,寧死不屈,堅持自己是人,才不要當狗,幾個人在烈火中生出了革命情感,討論要退一起退——等等!

我恍然大悟,拍向文仔的大腿。他看我的表情,知道我想到犯人了,所有男生都湊過來。

先說結論:這話是男生講的沒錯。問題是,對誰講?

「不知道啊,我們又不知道哪個女生告狀的。」

「那是前兩個禮拜的事情,所以你們講過的人可能忘了。」

「所以是誰講的?」

「好幾個人都有講。」

「怎麼可能?對誰講?」

「狗。」

我指向對面的樹林,那是我們前兩週挖散兵坑的地方,也是救出小狗的地方,那隻狗媽媽的窩大概在那附近。每天早上晨跑,我們時不時會看到狗媽媽走過,剛生產完的乳房垂下來,晃呀晃的。所有人脫口而出:

「那隻他媽的狗!」

✹ ✹ ✹

一直到風頭過了,我們才去和女生查證,這一切是怎麼爆炸的。

當時中隊長像個老人家巡田水,巡到女寢前面,便開啟了長輩模式。從高職念什麼科,聊到家住哪裡,問她們來陸校習不習慣、覺得環境怎麼樣、生活有沒有不適應、伙食有沒有吃飽、會不會覺得很操、課程跟不跟得上、有沒有問題要反映⋯⋯

沒事、很好、沒有問題。女生們給出了標準回答。

真的嗎?確定嗎?都很好,沒有任何問題嗎?中隊長又從頭問一遍。

生活中多少遇過這種長輩,像電玩NPC一樣,一定要回答到他想要的答案,他才肯走。又或者中隊長對女性的認識全都來自《我的少女時代》,相信林真心說的:「女生說沒事就是有事,女生說沒關係就是有關係。」

女生已經被問到煩了,但中隊長不買單,她們思索要如何打破迴圈。似乎一定要擠出一個問題丟給中隊長,否則就得跟他乾瞪眼,耗到休息時間結束。

她們苦尋問題,偏偏擠出來的不是伙食、不是操課,而是「有男生說奶子晃呀晃」。中隊長聽完瞪大眼睛,覺得自己不虛此行、覺得一定是女生們難以啟齒、覺得還好自己鍥而不捨追問、覺得一定要跟輔導長好好處理。

然後各位徐太宇就爆了。本來沒事的,問著問著就有事了。

從事發早晨,到我們終於想起那隻狗,花了三天,然而到了第四天,指控與處罰才撤銷。

那時我們已經集體陷入一種詭異情緒,儘管發現性騷擾對象是狗媽媽,也沒人想去解釋誤會。短短三天,有些人覺得我們真的錯了,不管對人還是對狗,只要女生聽到覺得不舒服,就可以算性騷擾;還有些人覺得以輔導長喪心病狂的性格,不會相信這麼扯的理由,肯定以為我們在瞎掰,拿狗當替罪羔羊;而更多的人則是對輔導長滿肚子火,不敢講、也不想講,認為跟他這種人解釋,有損自尊。

冤鼓在那,鼓棒也有了,還是沒人敢敲(後來是我敲的,因為有人喊著要退訓,我覺得為了一隻狗退訓,這理由也太蠢)。

至於誤會解開之後呢?一切盡釋前嫌、撥雲見日嗎?想得美。

我去對輔導長解釋之後,他沒正面回應,硬是多拖了一天才撤銷裁罰。那一天他應該是去找女生問狗的事情,衡量其中的真實性,順便搜尋任何能罰我們的事證;但文仔認為他只是心理變態,想多罰我們一天而已。

輔導長站在陽光下,正氣凜然,說這次的事件是機會教育,大家要正視性騷擾,任何讓女生不舒服的話都不該說。對,讓狗媽媽不舒服的話也不該說。

道歉呢?沒有。看到那曬得發燙的水泥地了嗎?在迷彩大旗的面前,不論是徐太宇或歐陽非凡,我們的人格與自尊都得被按在地上摩擦;那些被處罰而失去的休息時光,像我的青春小鳥一去不回來。

註 1|軍中的團康活動,大家會吃零食聊天、玩團康遊戲等等,培養同袍感情 [回到上面]

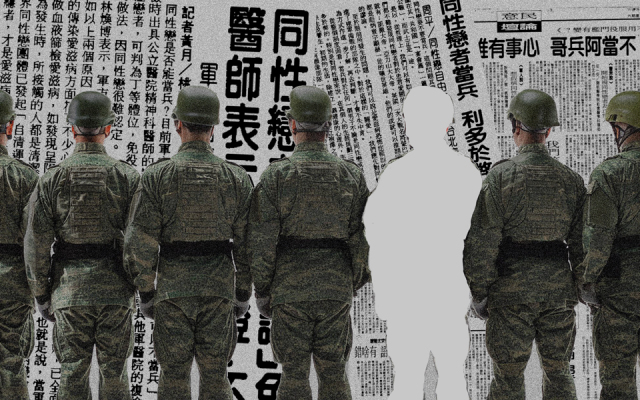

【有一種性別認同叫迷彩】

有一種性別認同叫迷彩。他們陽氣過剩、精蟲衝腦,他們歧視男也歧視女、黃腔滿口橫飛。性平教育 20 年,在軍中只是一本簽到簿。

【東雨】

畫過圖、寫過詩、跳過舞、演過戲,但不喜歡被稱文青(現在也不年輕了)。怕苦、怕難、怕死,練體能像會減壽一樣,卻穿上虎斑迷彩,簽了四年海軍陸戰隊。