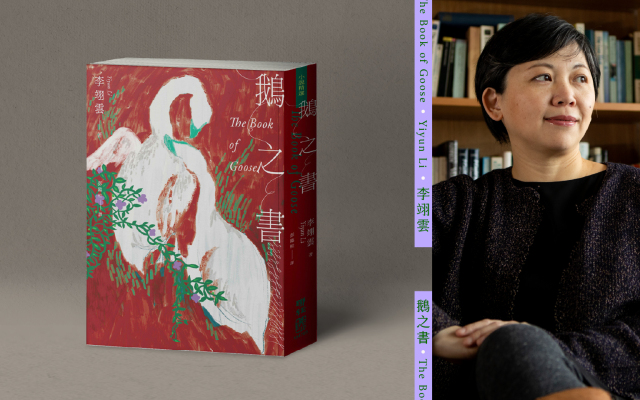

抄完心經,再下春藥──專訪賴純純,藝術女妖自黑潮降生

1974 年,賴純純從文化大學美術系畢業,當時的指導教授是廖繼春。

她的印象裡,廖繼春話不多,時常帶著學生去寫生。廖繼春寫生時,賴純純在一旁看著他以活潑明朗的筆觸作畫,驚覺在他筆下,色彩是自由的。那不單是要將外界再現,而是透過筆,與外在世界對話。

當時興起的念頭是,想畫一幅和廖繼春一樣的畫。

於是畢業製作〈陽明黃昏〉,賴純純畫了觀音山夕景。完成後,將畫作交給廖繼春改畫。廖繼春一看,大筆一揮,將賴純純原本細膩描繪的雲層與山稜間敷上大片粉色和綠色,精心描摹的細節消失,觀音山下的夕陽卻躍然紙上,忽然間有了生命——色彩的自由,那是廖繼春帶給她最大的啟發。

賴純純,〈陽明黃昏〉,1975,油彩、畫布,113 × 163公分,藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

畢業後,賴純純進入日本多摩美術大學平面設計研究所。多摩美術大學是日本當代藝術「物派」的發源地,同學們追求前衛、追求抽象,追求難以捉摸的物件表現,從台灣傳統美術教育走出來的賴純純置身其中,一時之間感到不知所措。

直到一次,野村太郎教授告訴她,要將創作想像為「自己的房子」,一個完全屬於自己的空間,在那裡可以做任何想做的事情——

當時賴純純第一個想到的是色彩。

於是她以畫刀將色彩塗抹在畫布上,完成了「無題」系列畢業創作。當時野村教授評價賴純純的作品:「具有牧歌的情調及野性的衝動,富有南國風味。」

後續逾四十年間,這棟創作的房子,還在隨著賴純純的生命際遇持續擴張。

2025 年 3 月,北美館策劃「黑潮:賴純純回顧展」,邀請藝評人張晴文擔任策展人,循著藝術家的生命軌跡,作品在展區空間裡相互對話,彷彿走入賴純純五十年來的創作歷程。這是賴純純自己的房間。

光與影

1980 年代,賴純純回到台灣。那是解嚴前幾年,自由民主和各種新興思想宛如黑潮行經,在台灣社會底下暗流湧動。

回台隔年,賴純純遇到了藝術家林壽宇,深受他的創作理念震撼——在《白色系列》中,林壽宇做的,只是將純白顏料反覆塗抹於畫布上。一系列純白作品中,畫布上看似一無所有,顏料卻確實存在其上,顛覆了「存在」與「不存在」的邊界。

在賴純純眼中,林壽宇的白色是光,「但我在其中看到影子。」

後來在〈紅、黃、綠七聯作〉、〈所有的可能性包括在可能裡〉等作品中,賴純純從與白相對的黑色出發,以大片黑色沙礫為背景,卻在邊緣加上流動的鮮豔色塊,或使用大片的幾何色面,彷彿能感受到色彩即將跳脫框架、無法抑制的生命能量。那是她從林壽宇的純白中所領悟,卻在她手中生出了截然不同色彩的「存在與變化」。從那時起,主流藝術的成規已經無法滿足她的想像。

但那是對藝術的想像還有諸多限制的時代。

1983 年,北美館成立,卻容納不了正要爆發的創意。賴純純說,「那時作品還只能像貼郵票一樣貼在牆上。」

牆上不能釘釘子,要如何展出裝置藝術?為了突破當時主流藝術的種種制約,在林壽宇鼓勵下,賴純純與莊普、張永村等藝術家決定衝破空間的限制,於 1986 創辦了 SOCA 現代藝術工作室。

對當時的年輕藝術家而言,SOCA 有別於傳統藝術展覽平台的據點,更像是曾經野村教授要賴純純為自己築起的,自由的空間:「在我們的空間裡,可以用任何你想要的方式創作——只要不把房子拆掉就好。」

於是賴純純的《無上無下》,直接將整棟 SOCA 建築外部漆上繽紛色彩;莊普以水與鐵創作,盧明德、郭挹芬則投入當時在台灣仍屬無人之地的錄像藝術。「那時候錄像設備很貴,我們好不容易借來一台錄影機,晚上還要排班守夜,因為房子破破爛爛的,怕錄影機被人家偷走——那時我們完全是靠自己,自救自立。」

賴純純,〈無上無下〉,1985,油漆在建築物上,尺寸依場地而定。圖像由賴純純提供。

SOCA 的新與大膽,當時也招來不少困惑或好奇的目光。然而在解嚴後,這股前衛精神開始蔓延,伊通公園等其他替代空間也相繼成立,創作的可能性逐步拓展,SOCA 提倡的前衛藝術改革也終於躍入大眾視野。

但 SOCA 的成功對賴純純而言並不是句號。

「當時林壽宇老師給我們的,都是問號。」賴純純回憶,林壽宇與她和莊普等藝術家討論時,總是不斷拋出問題:藝術是什麼?「我們回答了老半天,他又再追問,然後呢?」

就像林壽宇曾以同名作品提出的疑問:我們的前面是什麼?

1987 年解嚴之後,曾經湧動的影子終於來到陽光底下,接下來問題是同樣一句:然後呢?

心經與春藥

解嚴後的第一個十年,面對躁動不安的台灣社會,賴純純也開始反省過往熟悉的西方藝術思潮:「八〇年代,很多人都很期待有機會出國,我也曾經嚮往西方的生活態度與思想。但是到了九〇年代,我開始想,我們學習的都是西方美術,但東方到底有什麼呢?」

東方到底有什麼?

最一開始想到的,是《心經》。

《心》系列首件作品〈心房〉,以心中的房子為概念,賴純純卻將過去追求的色彩暫時褪去,以黑色墨水抄寫巨幅《心經》,並將紙卷鋪排成天幕,在中央放置漏斗狀鐵屋,開放觀者進入其中靜坐,抬起頭便是安定人心的經文。直到展出最後一天,賴純純親自將經文點火焚化,為台灣祈福。

而 1997 年香港主權移交前夕,賴純純也將《心經》帶到了香港——作品〈心土〉中,賴純純將百年前香港外港的巨幅歷史照片作為背景,在其上虔誠抄寫《心經》,在動盪不安的時刻,作為無言的祝福。

《心經》僅僅兩百多字,每次抄寫的內容如出一轍,卻因場景變化產生不同意義:「我寫《心經》的過程,和當下的場域之間是有所連結的——《心經》對我而言很有啟發,因為發現了世界如何被形塑,也就有機會去形塑它。」

賴純純,〈心房〉,1995,複合媒材,2000 × 1000 × 700公分。圖像由賴純純提供。

《心》系列乍看遁入東方哲學、尋求出世之道,卻終究連結當下社會,試圖找到形塑理想現實的方法。就在〈心土〉發表隔年,賴純純在 SOCA 舉辦了「強力春藥」個展——

心經與春藥,是她眼裡的九〇年代。

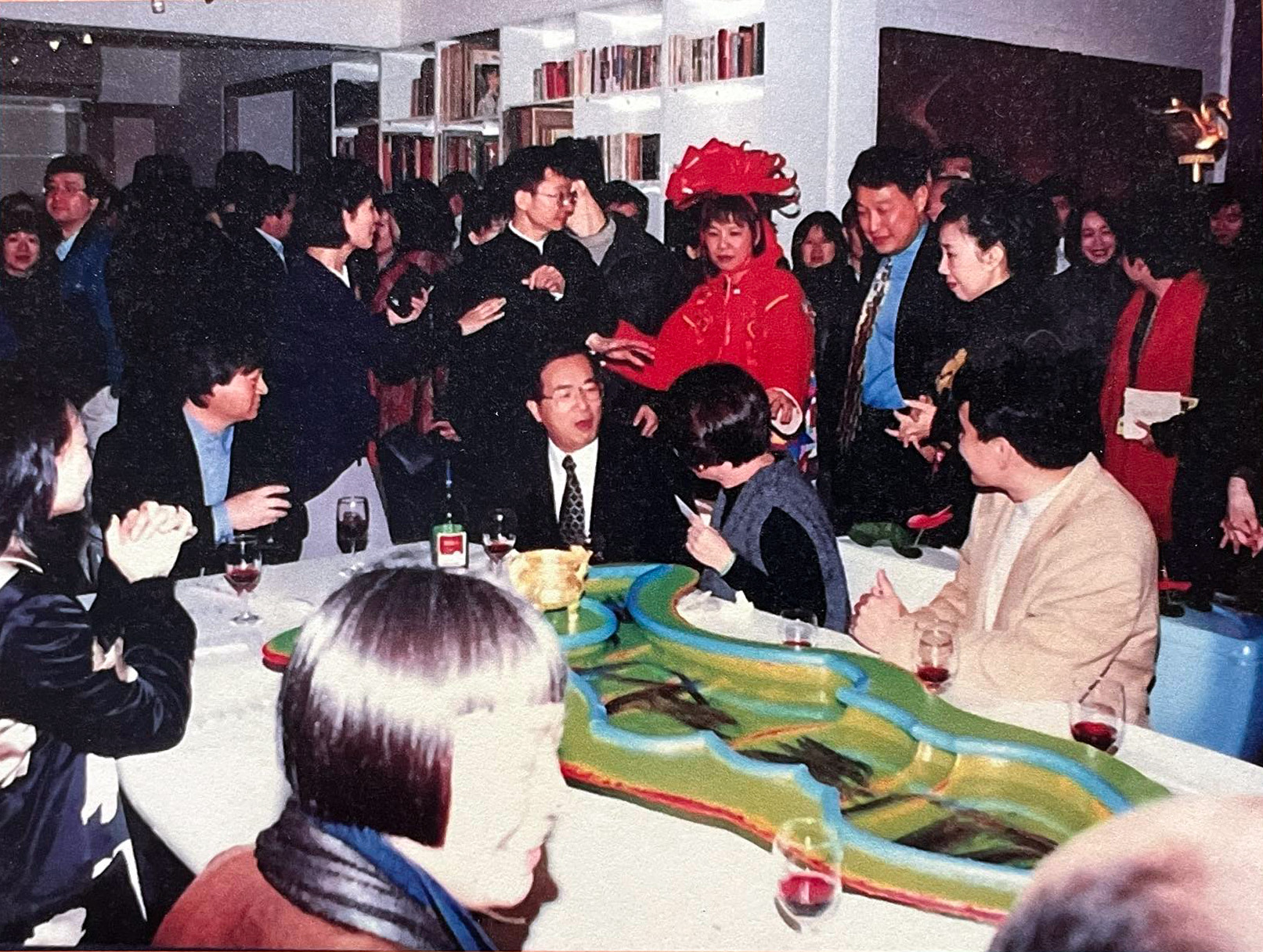

第一次政黨輪替以前,台灣社會迷惘躁動,陳進興、宋七力事件等社會案件籠罩整座島嶼,賴純純有感於當時種種亂象,以「強力春藥」個展諷刺社會事件,在 SOCA 擺起宴席,將社會事件設計成菜單,邀請貴賓入座,卻將椅子改成一樽樽馬桶座,諷諭台灣人每天早晨起床在廁所看報的景象;賴純純更在桌面上的蒼蠅剖面盆中放入活泥鰍,當來賓喧嘩躁動、泥鰍受到驚嚇,便奮力躍出水盆,眾人尖叫連連。

「強力春藥」個展現場照片,圖像由賴純純提供。

展覽照片中,還能清晰可見陳水扁的身影,在一眾玩瘋了的藝術家裡格格不入。「陳水扁當時還是台北市長,他原本想打個招呼就走,到了現場覺得太好玩了,也就一起坐下來。」至今回憶起來,賴純純還是忍不住笑:「黃海鳴當時還扮成一個妖嬌的女人!真是不得了,非常香辣。」

除了邀請各路藝術家朋友扮演出場角色,賴純純親自化身靈媒,身穿道衣、手拿著劍,讓來賓喝著象徵女子經血的紅酒,她自己則隨音樂起舞,為台灣社會驅魔、祈福。

對台灣社會或賴純純而言,「強力春藥」都是一次前所未有的嘗試。

「黑潮:賴純純回顧展」的策展人張晴文將這次個展,視為賴純純藝術生涯的一大轉捩點:「自此之後,她的作品看起來更無懼了。作為女性,她不為了取悅任何人而創作,變得更有自信、更『敢』了。」

潛心領悟《心經》時,賴純純敢於出世;但在動盪的時局下,她卻也敢於再次入世,為台灣社會與自己猛下一帖「強力春藥」。「這次個展後,我覺得對東方哲學的探討已經告一個段落,接下來要看的是我腳下這塊土地。」

女我

「敢」的下一步,是挑戰男性主導的藝術體制。2000 年,賴純純和一群志同道合的女性藝術家,共同成立了台灣女性藝術協會。

賴純純回想八〇年代,她剛回到台灣,發現儘管藝術學院中女性佔多數,但畢業後能夠持續創作的女性藝術家卻寥寥無幾,許多人因現實考量而中斷藝術生涯,甚至她自己也曾經必須靠著比賽的匿名機制爭取機會:「沒有人知道你是男是女的情況下,才能真正用實力獲得認可。」

「我們不要只是被動的等待——透過女藝會,我們可以主動採取行動,宣告女性的想法,取回藝術的價值詮釋。」

從匿名比賽中爭取機會,到如今能夠大聲宣告女性的想法,女藝會成立後,參與性別平權法案連署、持續監督藝術創作環境,並策劃大型展覽,集結近百位女性藝術家,透過影展、藝術展覽與性別研究相互串聯,重新掌握藝術的詮釋權。

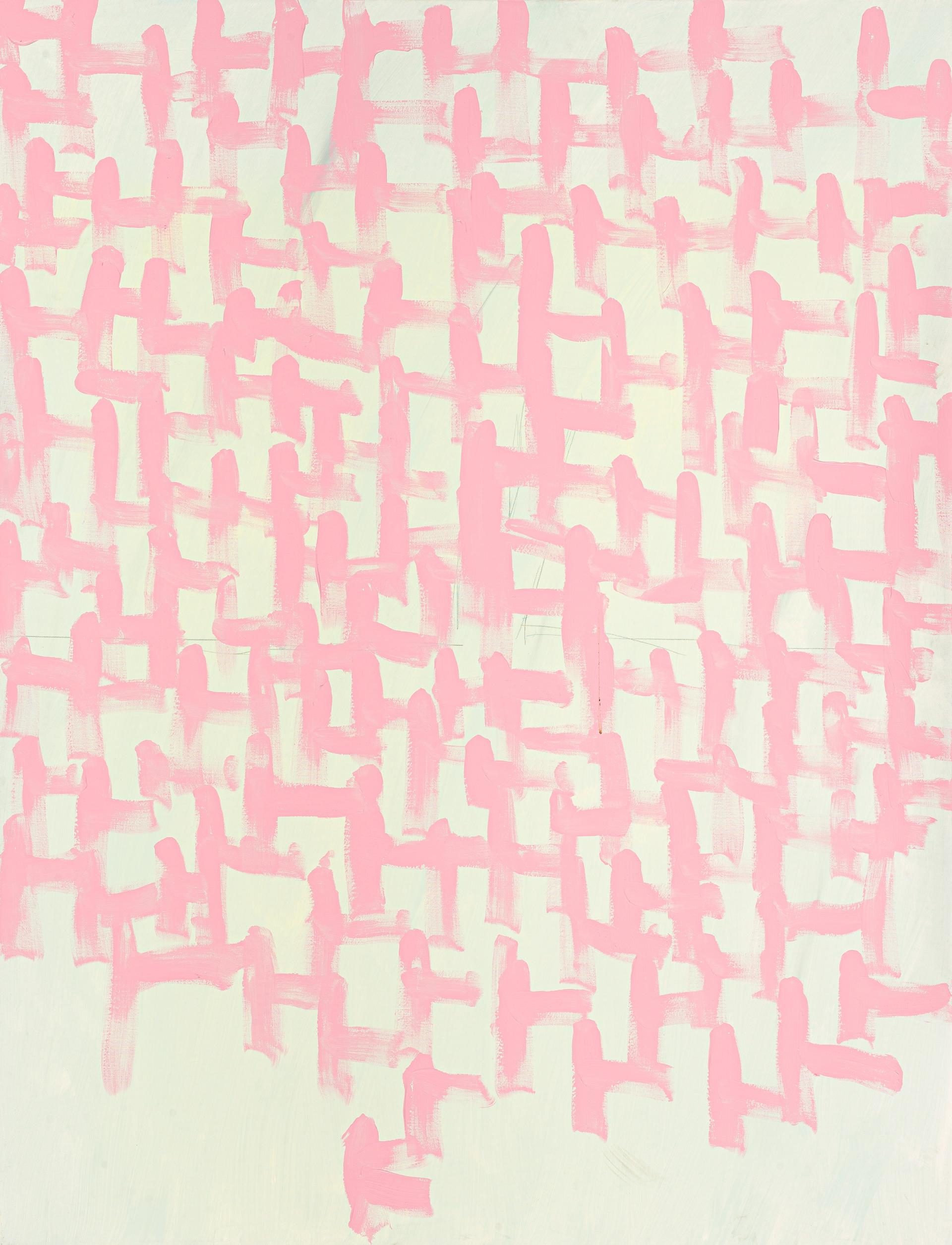

賴純純自己的作品中也開始融入女性特質。如 2007 年的〈月光下女妖漫舞〉,靈感來自她在都蘭認識的阿美族女性,以充滿生命力的粉橘色色調,描繪出婀娜多姿又強大的女性能量。

賴純純,〈月光下女妖漫舞〉,2007,壓克力顏料、畫布,193.5 × 86公分、193.5 × 130公分(×2),藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

而 2000 年「愛麗絲夢遊仙境」個展,賴純純更是親自換上一身鮮豔氣球裙裝、化身愛麗絲,手持粉紅仙女棒,遊走在夢幻森林中,穿越由鮮艷氣球所構成,充斥著愛欲、情欲、物欲,真真假假的虛幻世界,尋覓真正屬於女性的原初狀態。

賴純純曾在《存在.變化.賴純純》傳記中自述,「當我的生命走過了四十七個年頭,經歷了人生的歷練,使我才真正的體驗到『女性』,在女性覺醒與世界的關係中重新探究『女我』的真我。」

「愛麗絲夢遊仙境」個展現場照片,圖像由賴純純提供。

月光下自在舞動的強大女妖、無懼於旁人目光,遊走於展場中的夢幻愛麗絲——那是賴純純經過無數淬鍊,才在藝術創作中生出的「女我」。

一顆水珠的意義

九〇年代末期,賴純純開始大量投入公共藝術創作,這或許也是大眾眼中最熟悉的賴純純:

台中車站裡,以生命巨樹象徵著台中生態能量的〈台中之心三部曲〉、台北捷運南港展覽館站頂部波光粼粼的〈空中之河〉,或是國道三號西湖休息區,將色彩繽紛靈動的花果搬入休息站內的〈花果園〉——即使不認識賴純純,可能也都曾在台灣各個角落與她的藝術創作擦肩。

〈台中之心三部曲〉,2018,不鏽鋼、彩繪壓克力、石材馬賽克,456 × 456 × 450公分(首部曲-生命之樹)、800 × 800公分(二部曲-大地之心)、1160 × 1160 × 140公分(三部曲-天空的眼睛)。圖像由賴純純提供。

但細數起過往的公共藝術創作,賴純純第一句是無奈笑嘆:「也是很多辛酸啦!」

進行公共藝術創作,除了必須與公部門周旋、考量實務執行層面的種種問題,最讓賴純純煩惱的是有些承辦單位虛應故事的官僚作風:「他們好像把藝術家當成洪水猛獸,覺得為什麼這種事要落到他頭上?」

在實務條件限制下進行藝術創作是一大挑戰,賴純純也曾遇到當地雨季無法施工、工班落跑,最終做到超出預算賠錢;或是到了現場後才發現因為種種條件限制,使得創作窒礙難行。

作品完成後,若遇到細心的承辦單位,或許還會持續用心維護,「像是國美館,到現在還很愛護〈綠晶典〉,把它當成國美館的作品,維持得很好。」不過更多時候,「我自己經過還不敢多看一眼!可能會看到我原本在地上做了漂亮的馬賽克磚,但是有咖啡漬灑在上面⋯⋯。」

〈綠晶典〉,2014,不鏽鋼、植物,1755 × 1434 × 482公分。圖像由賴純純提供。

如果結局只能是辛酸,為什麼還要做公共藝術?賴純純說,是因為期待對話發生。

捷運南勢角站的《青春美樂地》落成於 1998年,是賴純純第一件在捷運站內的公共藝術創作。其中一件作品,賴純純以環氧樹脂與霓虹燈設計了一個藍色的圓環,原本想得單純,「就是我當時養的小金魚,『啵』一聲吐出來的環泡。」

〈青春美樂地-天藍〉,1998,壓克力板、環氧樹脂、霓虹燈、不銹鋼構件,387 × 217 × 13公分。圖像由賴純純提供。

直到一次賴純純在南勢角站碰到清潔人員,對方告訴她,自己很喜歡這件作品——賴純純問為什麼喜歡?她說,那圈藍色的環象徵捷運的循環;賴純純又問,那上頭兩個綠色水珠造型的作品呢?賴純純創作時,原本只想著兩顆水珠,沒想到對方篤定地說:「是雙和。」

那是她從沒想過的藝術詮釋法。

即使擦肩而過、無意間灑上咖啡漬,公共藝術的生命年限又隨著公部門定時評估而飄搖不定,但一顆水珠,也能長出自己的意義。

黑潮

為了創作公共藝術,賴純純足跡遍及全台,這段在各地田野調查、創作的時期,也讓賴純純對腳下這片土地,更有落地的實感。

「不能只是做藝術創作而已——你必須要先來到那個地點,對它的歷史、文化有所了解,產生共鳴,才能開始創作。」

2002 年,賴純純來到台東都蘭,遇見了山,也遇見黑潮。那時她才領略到,原來自己生在海洋島嶼上,卻對海洋以及這片土地如此陌生。

「那時我來到意識部落,看見原民藝術家坐在金樽的海灘,撿了一盆現成的漂流木來生火,跟大自然保持很緊密的關係——那景象對我來說很衝擊。」

在都蘭,賴純純重新意識到屬於台灣的海洋島嶼特質,深受與自然共存的生活方式吸引。5 年後,她再次來到都蘭糖廠駐村,也就下定決心留了下來,在都蘭成立工作室,以藝術作品呈現她眼中的島嶼風景。

賴純純,〈浪開花〉,2016,鏡版複合媒材,120 × 240公分(×9),藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

賴純純,〈仙鏡奇緣〉,2018,鏡版複合媒材,240 × 120公分(×7),藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

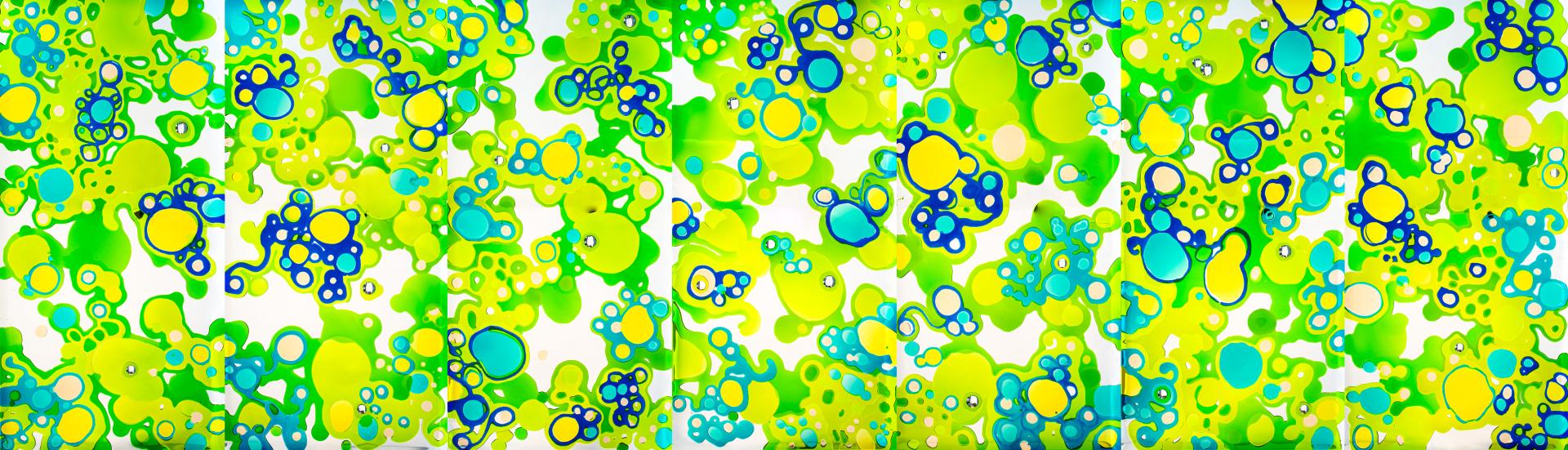

展覽中首次展出的新作〈黑潮流光:邊陲的無限可能〉,以彩色壓克力、鋼雕、鏡面與漂流木製成,走在漂流木之間,壓克力色光隨著角度不停變幻,在柔和的光線波動下,整個展間宛如都蘭的海洋,水下流光閃耀。那是賴純純眼中,「邊陲」所獨有的生命力。

賴純純,〈黑潮流光:邊陲的無限可能〉,2025,空間裝置,尺寸依場地而定,藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

.jpg)

賴純純,〈黑潮〉,2025,有機玻璃、不鏽鋼,275 × 435公分,藝術家自藏。圖像由臺北市立美術館提供。

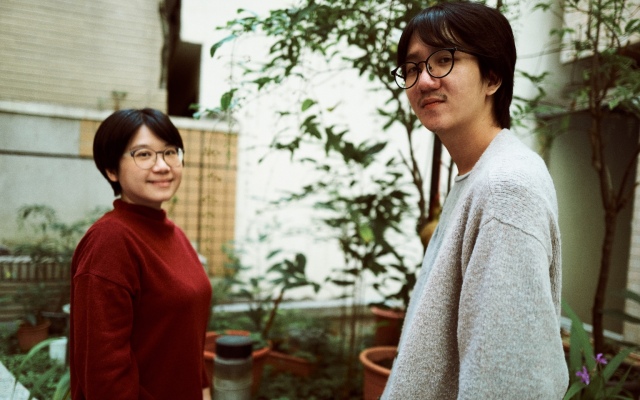

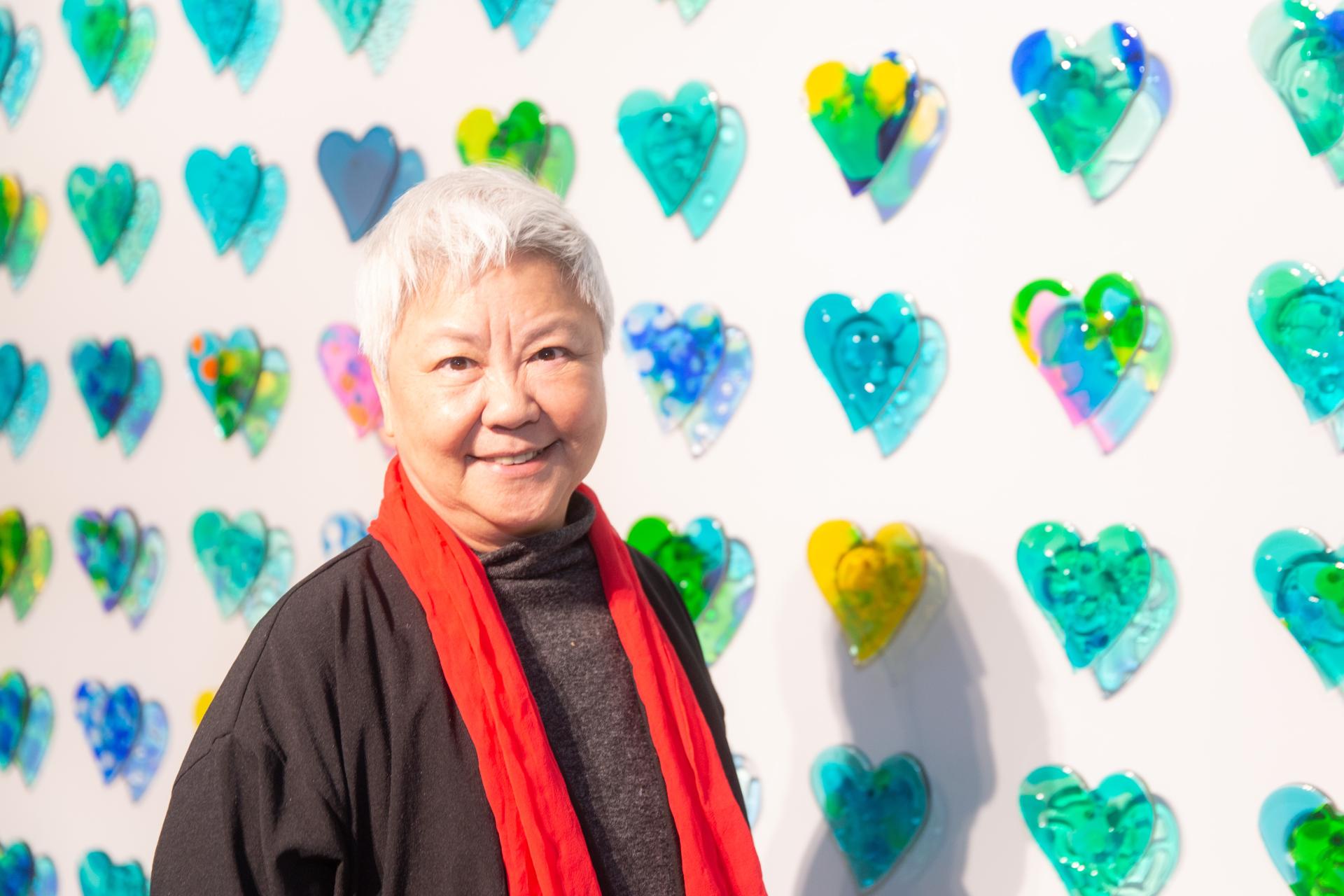

藝術家賴純純,圖像由臺北市立美術館提供。

也是黑潮。台東的海岸邊,水下黑潮湧動,潮流帶來的溫暖海水把東海岸孕育一片漁場,生命力在水下活躍。對賴純純而言,黑潮也像台灣。「台灣是這樣一個海洋島嶼,在歷史中孕育出這麼多文化,因為混合而豐富。」

作為海洋島嶼,台灣也在揉雜中湧動,經歷漫長而艱辛的旅程,多元文化混合,內裡卻始終純粹。「總之,就是黑潮。」

在無限自由的流動中,為所到之處帶來生機,帶著溫暖海水遠行,最終卻又回流到初始之地,不斷變動中,始終如一。

黑潮是台灣,也是賴純純。

.jpg)

時間|2025.03.01 - 2025.05.25

地點|臺北市立美術館 二樓 展覽室 2A 2B

策展人|張晴文