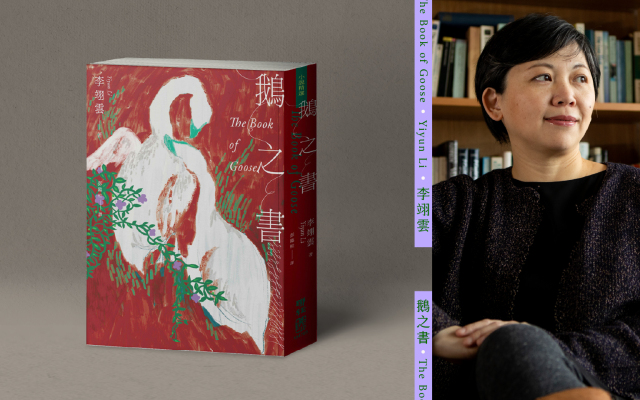

✮反派角色✮ 專訪李姿穎 ab:我就是要讓他們覺得女人不該被看見的東西,被看見

酷洛米是天蠍座。當美樂蒂欺負她,那本黑色膠裝、印有骷髏頭的酷洛米筆記就會添上一筆,動畫完結時已經累積到 10001 條。恨意數以萬計,以至於觀眾一度忘了,酷洛米原本是想跟美樂蒂當朋友的。

李姿穎偏愛她的庸俗。「她是魔法樂園裡的一個逃犯,思想過於偏激,常常表現得很粗魯,可是她又很喜歡帥哥,看到帥哥就會愛心噴發。興趣是看愛情小說。」

至於酷洛米筆記,她心裡也有一本:國中時被班上男生跟蹤騷擾;出社會進入女性媒體被 PUA;又或是採訪中與受訪者祕密交換而來的暗影。

有些字太痛,還跟粉紅美工刀、巫毒娃娃一起藏在抽屜;另一些則被寫進《不道德索引》。恨意數以萬計,以至於讀者一度忘了,李姿穎原本是想跟這世界當朋友的。

她的裙子

小的時候,媽媽送她去美術教室學畫,畫畫班老師說她的字龍飛鳳舞,沒有定性,老師會與媽媽聯手起來雕琢她的字,也雕刻她的人。那是她初次意識,「原來我是需要被調整的。」

身體記得好多事。七歲前的時光在苗栗鄉下,阿公阿嬤帶大,夏天的溪水裡,婦女在岸邊搓衣,「那時候,全身脫光也沒有關係,小孩是無性別的存在。」後來父母把她接到桃園上小學,身體置入另一套新規則,「有一個男生,他說『給我看妳的內褲』,我就這樣子——」

她示範了把裙擺往前翻的動作。

這件事發生在下課時間的操場。老師驚呆了,打給媽媽,「他們就跟我說,裙子不可以掀開給人家看喔。在那之前我沒有性別的意識,不覺得男生跟女生是被區分開來的。」羞恥感從制服裡長出,百褶裙切出一道結界,「我才知道,女生的內褲不能給人家看。而我是一個女生。」

可是她至今不解,如果身體是那麼需要守護的界線,為什麼制服襯衫還是被設計成能看透內衣的樣子?

「學生時期的夏季制服都一定有透明度,其他人都會看到妳的內衣。他們會開始談論妳的肩帶,妳現在是穿小可愛還是比較成熟的款式?還有人直接說:妳今天穿粉紅色內衣喔?」並且,「有人真的會因為我穿了什麼樣的內衣,而改變對我的評價。」

升上高中,有年冬天極寒,「我很想要穿短裙去上學。媽媽不讓我穿,罵了我一頓。我就換上運動服,走出家門口,把短裙套上去、褲子脫下來。」鄰居看到這一幕,跟媽媽打小報告,回家又挨罵。

.jpg)

不服從的記憶總是刻骨,「我開始從身體的某一些展現上——比方說我就是想穿裙子,因為我那時候正處於一個愛漂亮的年紀——去抵抗她。我也沒有覺得在外面脫褲子很怎麼樣。」抵抗母親,同時也抵抗一身被強加的紀律。

她是愛搞小動作的人。襪子只能穿素色、鞋子只能穿皮鞋,她偏偏買了一雙桃紅色 Converse,覺得很龐克。高中開始打耳洞,到後來刺青,每一個穿孔都有一次媽媽的崩潰,「媽媽就會覺得,妳為什麼要這樣傷害自己的身體?」但比起耳飾跟刺青的美,更吸引她的是與美共存的疼痛。

.png)

一開始刺青會藏,但不是長久之計。後來她學會坦白,好好跟媽媽說,「媽媽比較會覺得,妳不是小孩子了。」想來也是與母親的和解,「我媽常說,她上輩子有欠我債。從小她罵一句我頂十句,她剛好養到了我這樣一個橫衝直撞的孩子,我會跟她討論很多的想法跟觀點,包括性別議題⋯⋯她現在的想法更趨近於我。父母應該是可以調教的。」同婚公投那天,護家盟鄰居在她們面前拉票,媽媽開嗆:「投票日禁止拉票宣傳行為。」

想起畫畫老師說:字端正了,人就也端正了。慶幸她至今潦草。

她的地獄

小說寫:國中生是一種活在地獄的物種。她也一樣。

就讀學校很殘酷,老師會在上課「制裁」學生,踢他屁股;學生間肢體霸凌頻傳,見血不在少數。她摸索出吃人叢林謀生的訣竅,「你如果成績不錯又大大方方,就可以人緣很好,有一套就生存在這個世界上的系統。」當傷害發生,別發出聲音,不然狩獵者會找上你,「我是看著這些苦難發生的旁觀者。」然而沒有永遠的旁觀者,基測前兩個月,她也曾被嚇到不敢去上學。當時班上有一些男生喜歡她,會說:妳為什麼要一直對我裝可愛?「我就嚇到,因為我沒有。」

「那時候有一些滿邪惡的事情發生。他們喜歡妳、可是妳不喜歡他們,就會一起聯合起來欺負妳。」

比方說?「會跟蹤妳回家、在學校傳性謠言——但沒有辦法因為這種事情報警啊,大家都會覺得小朋友就是這樣。」

壓迫四面八方。被跟蹤是從後面,被圍堵是從正面,「幾個男生一起圍著妳,要跟妳『討論事情』,就是很身體上的危險。生理女性成長經驗中,都會遇到被性騷擾的狀況,這種也是很直接的身體的支配。妳始終在為妳所不知道的裝可愛負責,妳也沒有做什麼事,但妳就是會被侵犯。」

她沒有像那個嬌小的女孩子被人肉灌籃,沒像特教班的女同學在體育場角落被他們俗稱的「空幹」擠壓,她沒有像那個被學姊的美工刀劃破臉頰的女孩子,沒有像那個,國三在大考前懷孕的資優生,從此再也不能來上學。——〈小天使與小主人〉

只是有一次自然課,被男生剪掉一撮頭髮而已。只是有一次,「好像是我的生日,班上有個男生叫了我,就在大庭廣眾之下,說要送我一個生日禮物——結果他就親我。」

當下她覺得:可怕。

抽絲剝繭,恐怖感除了親吻的踰矩本身,也是那一刻道德的真空:沒有人會救她。畢竟儒家告訴我們要禮尚往來不是嗎,這年頭,乖女生的乖,是乖乖收下禮物的乖。但班上老師都不知道嗎?「知道。但他們覺得小孩也不能怎麼樣啊——然而壓迫更多時候,不是他真的做出什麼,而是他做出這件事本身,你的身體會直接記憶:原來你是可以輕易被支配的。」

「青春期不管高矮胖瘦,可以被開任何身材的玩笑。胸部太大、胸部太扁、你太胖太瘦⋯⋯這個階段人跟人透過身體去建立關係的方式,還滿變態的。大家渴望連結,但也沒有什麼內在深刻的東西可以連結,只能用這種很幼稚的方式。」

有一次,還有一次,還有另一次⋯⋯說不完的鬼故事可以編成《一千零一夜》,少女曾是地獄裡的雪哈拉莎德。也是那時開始,「我常常會覺得,我不要這麼女生。」

她早就是用男生的色號長大。「我爸是長子,啊第二個生出來又是女生,阿公很失望,他喜歡把我頭髮剪得超短,像男孩子一樣。」自此「像男生」在跟「被喜歡」之間形成等式。姊姊被發配了粉紅色的文具跟玩具,她拿到的都是藍色。大家搶著當月野兔,她則私心水手水星。

兒時父親長期在外工作,家中包含外婆跟媽媽共 6 個女生,她主動成為照顧者,「家裡需要換燈泡、扛東西,我會展現力量,我媽會稱讚我。媽媽也有被保護的慾望。我希望有一個更成熟的能力,彌補女性先天不足、會被詬病的地方。我開始去僭越自己女兒的這個身份。」

一如電視機前的孩子,艷羨水手水星的冷靜、聰明,以知識作為武器,不像其他戰士那麼「歇斯底里」。敘事如此熟悉:男生可以當男生,但女生就得是大喇喇的女生,聰明的女生,帥氣的女生。女生不可以只是女生。

她的剃刀

小說裡她喜歡寫毛,比如「企圖使她工整的人,就像刀片一樣危險」;燙頭髮是「燙直了她的頑強」;或「我在房裡每天撿拾頭髮,算計不潔的髮,對人生討價還價」。這是因為,她也曾敗給了毛。

第一次注意到毛,也是國中男同學窸窸窣窣:「噁~你看她有腿毛欸。」國中荷爾蒙分泌,第二性徵發育,毛髮蓬勃,像未完成進化的狼人。長大的瞬間看起來那麼不對勁。

指著她上唇的小鬍子,班上同學起哄訕笑。「他們會說,女生手毛很長代表性慾強,一個國中生聽到這件事情多不好意思啊。」貨架上《ViVi》、《恰女生》等美妝雜誌裡,會教你怎麼畫出小狗眼或是貓咪的眼睛;怎麼燙頭髮才會蓬鬆但不凌亂;怎麼塗色會有翹挺的唇形⋯⋯

但毛。毛從一開始就是出局。

有些人只穿長褲、厚運動外套,透過布料抹除性的痕跡;有些人拿起剃刀,想一併刮除被凝視的倒刺。「妳會開始去幻想一個成熟的女生,她應該會是長什麼樣子:一個女生就是要這樣光溜溜的、很潔淨,她才能夠引人遐想。」除毛技術推陳出新,廣告文案式的名詞洗版。「把提供女性的選擇,當作是禮物一樣,包裝放在那邊。」

她也是做過冰肌永久除毛的一份子。規訓包裝成禮物,閃閃發亮。「但後來會覺得那個很像是一種詐騙。根本沒有永久除毛。」

往下探索,觀念中體毛與性慾、性能力正相關,為什麼在男性身上成了勳章,女性身上卻是恥辱圈?「有毛,在傳統觀念裡,好像就代表我是一個就是性慾很強的女生,是蕩婦。為什麼會以毛為恥?因為毛好像是在袒露情慾,女生袒露情慾會被認為是骯髒的,所以妳會很自動在規訓下避免這件事情。」

毛也是權力。女性有毛,對男性構成一種越界,一種威脅,「所以我很喜歡刻意寫腋毛,對我來說也有一點像是一種小小的踰矩:我就是要去展露這個女人的性慾,她的毛髮或是她這種你們覺得不該被看見的東西。」

「雖然我很喜歡谷崎潤一郎,可是他刻畫女體的方式,也用陰莖在思考。」長期霸佔世界的男性凝視書寫中,女體被器物化為珍珠、玉石,「這也是對聖女的想像吧。或大部份生理女性的作家在處理性,則選擇比較朦朧的、優美的場景去建構。」有時,這兩種傾向殊途同歸,都暗示了女生的性愛必須依傍文學性與修辭才能成立。

這也是為什麼《不道德索引》處理性,動物性而近乎粗暴。她拒絕為性愛打上唯美詩意的、文學的聖光。「我不想要別人看了會產生性慾。」

她知道,那些人一生下來,確定能行使特權的地方,只有女人的陰道而已。——〈剪接腳本〉

功能性地提供不同時長的智慧洗水,她攪動,她脫水,然後他們掏出來,結束,洗衣機裡頭空曠如野。——〈仙度瑞拉的午夜馬車〉

上學流傳一類少女漫畫是她的性啟蒙。《激情最高點》、《純真熱吻》,男生霸道女生柔弱,情節過激,性愛卻被打上泡泡跟光暈。男生亂掀女生裙子,女生滿臉羞紅,性騷擾不是犯罪,而是人物萌點。「不只是A片,很多給小朋友看的漫畫,也會很極致地強調女體。對於少女或童女來說,她們會很渴望去成熟,其實她們是在一個幻想的自戀中,開始自慰。」

女生的性,要嘛隱喻,要嘛昇華,但不能就只是性嗎?

「很多時候,女生做愛其實是很不舒服、很痛的。我想要去寫這個不舒服。如果還要加入很多修辭,就變成一個為了我的美學、被美化後的苦難而存在的東西。」

她的A片

大學她接觸女性主義。老師會放性別相關電影,如《時時刻刻》、《美麗佳人歐蘭朵》,也接觸了阿莫多瓦與尤格藍西莫,眼界被打開,認識了組成更多元的朋友,參與同志運動、做了性別報導,她著迷於難以被描述的事物,比如慾望,比如羞恥,「羞恥可以被探測,有很多就是可以解構的層面,只是我們很難去撥開這個羞恥,辨識出裡面是什麼。」

包括她自己,大部份女性都看拍給男性的A片長大。「從小對性的理解,就是在男性視角下的女性——妳要有什麼樣的感覺、怎麼表現、發出怎麼樣的聲音。」

〈巫女的禁術〉寫一名女性主義者著迷看強暴系A片,先天被建構的性癖、與後天知識體系及進步價值的內在撕扯,也捏塑出一種女性主義者的羞恥。「寫這篇的時候,我希望自己不要去下結論:究竟要揣測這個人是因為父權去做出這樣的選擇,或者是她超越父權做出這樣的選擇?」

.jpg)

女性主義的觀點中,強暴片是父權社會的製品,浪漫化性愛的暴力,從中鞏固對女性的物化跟支配,「觀眾會無意識地接受或是喜歡這類的內容,他們可能會把這個價值觀內化,把它視為正常的。但這不一定意味著,喜歡看強暴片的女生,她就是支持暴力、或在現實中會渴望暴力;而是它反映了父權對於女性慾望的操控。」

她覺得自己在女性主義的世界,或是在母豬教徒的世界,都是女巫,一旦袒露身分,就會被驅逐。女人會焚燒她的淫蕩,男人會焚燒她的主權。——〈巫女的禁術〉

道理懂的都懂,但道理之外呢——性幻想之複雜,難以吻合現實的道德觀,「我所認為的女性主義,它不否定女性的任何慾望,而是尊重女性的所有性自主。從這個角度來看的話,當一個女性對這樣被動的性幻想情節產生興趣,女性主義會支援她們在安全的情境下,探索任何自己的性幻想、性高潮是什麼。」

「而且在合意的關係裡,它可以有權力流動。」她舉例 BDSM 中,受虐者何嘗不是主導的一方、把持界線的人。「但我們還是必須維持對性暴力批判性的觀看,反思這樣子的暴力有什麼權力結構的問題。」

.jpg)

為慾望賦予形狀與名姓,她期待的,是一種替換。

「我會很希望可以去創造更多替代敘事的可能。不管是我們在談論性、談論女人的慾望、女人的高潮,我們都有更多可能性,替代掉父權的敘事。」十年前女性向A片開始流行,拍出漫長的前戲,男生溫柔地挑逗與服務,少少的抽插,又是漫長的後戲。直觀上把女生的不舒服消音,她卻覺得可惜,「那也是一個很主流的敘事,大家會覺得女生都喜歡看這樣的A片。但我覺得它會壓迫到其他女性A片可能的空間。」

她的羞恥

書寫羞恥,會讓羞恥不那麼羞恥。她舉例十年前的性別運動 Free the Nipple,為什麼要在街上攤開胸部給人家看?「把女生的胸部帶去公領域,本身就是一種抵抗。它已經跳脫出這個行為是否服務於男性凝視,因為這個行為就是在抵抗男性的凝視:不是你來看我,而是我主動給你看,那我就不再害怕你的支配。」直到這幾年 #MeToo,為羞恥發出聲音,是她們的戰鬥方式。

懂得行動的力量,因為她也曾是被支配的人。

去年標榜女性主義的 W 媒被炎上,最長的那篇控訴是她發的。Threads 上 126 萬次瀏覽,讀來驚心:「母職制」訓練,施予員工「妳不夠努力、妳不夠優秀」的批判;許多人長期看身心科;打著女性主義的大旗,實則消費各種女性議題⋯⋯

包括林奕含。

至今影響最她最深的採訪之一,是在松菸小賣所訪的林奕含,標題〈我的痛苦不能和解〉。那篇文章,以及林奕含端坐暖黃燈光下低頭書寫的畫面,至今仍是許多人想起她的第一印象。

但最初那不是一篇被同意的採訪。「當時在公司會被直接說,我一直念文學會很沒出息、沒前途,應該要看更多商管的書。」文學提案幾乎被當場否定,但她仍執意,「對他們來說就是一本小說,我當時也覺得就是一本小說,但這樣的小說有採訪的價值、應該要去做。」得不到資源,只能孤注一擲,連照片都是她自己拍的。

許多讀者因為採訪認識林奕含。她曾寫信告訴她:「謝謝妳把我的生命寫出來,我覺得自己不配這麼好的稿子。」

看到這句話,先是虛榮心作祟,「我其實也很難過,可是同時又很開心——就是很恐怖的情緒。」採訪一個月後,她在小吃攤吃麵,看著牆上高掛的電視機報導,林奕含走了。

麵應該是吃完了。她走回宿舍,那個晚上不知道是怎麼度過。「那應該是我生命中第一個受訪者離開,我後來還有其他受訪者離開,可是我太年輕,不知道怎麼面對,也沒人陪我。」

隔天回公司,流量牆榜上有名,她卻受困辦公室座位,臉書被灌爆,「很多中國人說,就是有你們這種記者寫這種文章害人家去死。」好幾個月,她看著被文章佔領的流量牆上班。

當時無人勸慰或援助,因為主管請大家不要「打擾」她。她也真的信了那些。「我好一段時間會認為,如果沒有寫那篇專訪的話,她會不會少一點想死的念頭?我的採訪,是不是也是她建構整件事的其中一步?你會很直接地去意識到,用一枝筆支撐生命的重量是什麼?」如今她已是業內成熟的採訪寫作者,依然戒慎:「我們都在用文字敲擊別人生命很核心的那個部份,同時也是在用筆尖對準他人的生命。一個字是能這樣承載著生命的重量。」

也記得林奕含過世隔天,上頭馬不停蹄處理新聞稿,聯繫 NGO,說要共同發聲明譴責行為人。「新聞稿後面就要說他們一直以來在做什麼什麼樣的事情。可是根本就沒有。當時有種心死了的感覺,沒辦法好好處理生命離去的情緒、自責與矛盾那些人性的當下,他們已經在做了這麼多媒體的行動⋯⋯」

當時主管說:要做起風的人。

幾乎每年 4 月 27 日,都可見 W 媒社群標籤加身「#林奕含逝世紀念日 #別過了今天就忘記 #請和我們一起記得」,條列〈在《房思琪的初戀樂園》後,正視性侵,你需要知道的十件事〉。那時候李姿穎早已離職。「但我再也不想我的名字跟這個媒體有任何關係,因為每當我想到會直覺地噁心跟反胃。」

其實,最初看到一些聲音在 Threads 上面延燒,她本不打算出面,因為那等於把自己放上受害者的位置,「很丟臉啊。我覺得很丟臉。特別是我有一個理想,我是真的相信這個理想,我去參與它,但是被這樣剝削利用,那我是不是不夠成熟?為什麼我會這麼天真?」更實際的考量是:「這麼有錢、家大業大的媒體是不會倒的。你永遠無法抗衡。」

直到她看到有人本名發文留言,說法具體而見血。那是她曾帶過的編輯。

「我就很傷心。她算是我帶的,我們有一起經歷過一些事情。但我也很怕,我會不會成為他們的共犯?會不會我也在複製某一些規則?即便我也面臨超出負荷的狀態,可是,有更年輕的人在,我有沒有忽視這個人的痛苦?我忘記了。我真的忘記了。」

那像一道忽視了更痛的痂。一怒之下起草控訴文,錯字也沒檢查就發出。「我通常不會這樣意氣用事。可是我感受到一個,沒有什麼資源的小女生,講出這樣的傷害,她用她的名字,那我也有責任講出自己的事。或許有些事,是無法抗衡仍需要去做。」李姿穎這個名字累積了一些聲量,當世界以痛吻她,她知道怎麼揍回去。

後來 W 媒聲明道歉,她沒看也不在意。排毒已經完成。「對我來說,這段關係已經結束。」重要的是,創傷被看見了。「對於曾經在體制裡面受到傷害的人來說,很多人不敢承認自己受傷,是因為他們的傷口沒有被驗證、無法被指認。」

私人的創傷,攤在公領域,會痛,但「我主動給你看,那我就不再害怕你的支配。」

她的自己

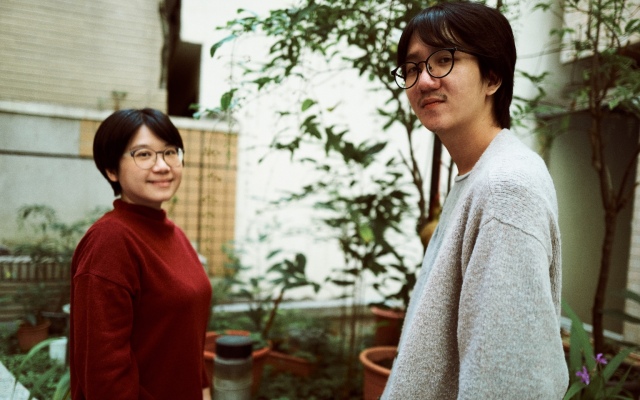

林奕含事件讓她久久不能寫工作外的東西。那幾年,在 BIOS monthly 訪過鄭麗君、胡淑雯、林予晞⋯⋯,標記了她的編輯生涯。也做過不良戀愛手記等專題,性與性別、不規矩的真實總是她的主題。那麼多他人經過她的筆,但直到離職,她才開始書寫自己。

.png)

疫情時間,開了革命開始的時候躺下來的寫作帳號,不用本名,「對我來說是很純粹的狀態,不在意誰在看,來看的人我根本就不認識,他們也不知道我是誰。」一直到後來,漸漸有朋友開始知道這個帳號,「然後⋯⋯發現,欸,好像也沒什麼。」

出書一個月前,她把名字換成 ab。李姿穎是工作寫採訪的名字,ab 則是文學裡的名字,但比起分靈或雙生,那只是一個寫作者區分資料夾的方式。「我之前一直很抗拒讓別人知道我有在寫。因為我的編輯身份很先於我的寫作身份嘛。對我來說是一個複雜的議題,要處理『我要怎麼認同自己的寫作』。」

後來《不道德索引》出版。李姿穎與 ab,純真與黑暗,都回到她身上。

小時候喜歡水手水星,她現在更愛火野麗(長相是她的菜)及土萌螢——重生與毀滅,能那麼美地同時存在一個人的宿命。回看《美少女戰士》,也對反派的貝利爾女王多了一份悲憐。

貝利爾女王作惡多端,因為她一直嫉妒月光仙子。「她一生暗戀這個王子。可是我常常在想,她究竟是愛慕王子本人、還是愛慕月光仙子所擁有的一切?」閣樓上的瘋女人最終被焚燒殆盡,童話故事的背面,嫉妒白雪公主的壞皇后穿上燙紅的鐵鞋跳舞到死,「很多不得好死的卡通反派,更接近我們現實的人生。比起穿得下玻璃鞋的仙度瑞拉,我們更像是硬要把自己塞進那雙玻璃鞋的壞姊姊。」

.jpg)

筆下戴上顏文字面具的角色,她不將他們推往懸崖,「不是非常窮或非常可憐,也不是負債幾千萬、人生有戲劇性的變化。沒有。大部份人都很平庸,像我們一樣平庸。可是這樣的人身處時代夾縫中,會有價值觀跟社會運行的法則不太一樣的地方。會有裂痕。」

故事結局,裂痕往往沒有修補。她描寫人世的徒勞,像我們愛過的反派,被打飛的火箭隊大喊好討厭的感覺,但還是會回來。李姿穎的寫作,比起月野兔更像貝利爾女王,比起白雪公主更像壞皇后,比起美樂蒂更像酷洛米——貫徹愛與真實的邪惡,可愛又迷人的反派角色。

「跟我類似、生命中也有這樣片刻的人,我想透過這本書支持他們。讓他們知道,自己的聲音沒有被遺漏。」

.jpg)