狼七╳張曉彤談《黎明前的回聲》:在藥癮議題漫畫裡畫帥哥,是在美化不良行為嗎?

第 16 屆金漫大獎頒給了一部以藥癮、霸凌為題,描述兩位少年在殘酷青春裡相惜的漫畫《黎明前的回聲》。頒獎台上作者狼七現身,眾多感謝的對象裡,也包括了文化部:

「你不能在只有贏球的時候才愛它,不能只有我們得獎的時候才說這是台灣之光,不能在有話題、有新聞能量的時候,才把台漫這個東西拿出來講。」

「在這本書還什麼都沒有的時候,是文化部先看到它的。」

這段感言惹哭在場許多領獎人與編輯,也在社群上激勵了創作者,在台灣原創作品被許多人視之次級品、視之受到特定政黨奶水餵養的勾結者時,依然堅持為了在意的事物提起筆。本次文化部辦理金鼎金漫系列講座中,狼七特別邀請《黎明前的回聲》的責任編輯、也是目宿媒體「微光」系列漫畫製作人張曉彤一同對談。

一本漫畫的成功,不只是美麗畫面的集合,也包含作者光環背後,各階段從業人員的支持、主題與內容的設計與構成,以及不斷、不斷地與世界協商的過程。

社會議題漫畫,為什麼是票房毒藥?

狼七:大部份的人在討論漫畫時,通常重點都會放在漫畫家身上,例如去問如何發想題材、創作的困難點、人物怎麼畫才會帥之類的⋯⋯這些當然是漫畫的魅力所在,但對我來說,漫畫能真正打動人心、能傳遞下去的力量不只在圖像本身,而是你怎麼去設計這本書。這些都不只是光靠漂亮的圖就能傳達,而「微光」這個計劃在探討社會議題,甚至碰觸到更敏感的兒少議題。

既然平常有很多的機會討論漫畫本身,那我想藉這次講座的機會,著重在漫畫背後的編輯以及漫畫的構成,是怎麼去思考整個系列的製作,有勞責編——曉彤老師。

張曉彤:「微光」的計劃緣起和我的工作經歷有關,我是一個有多重身份的獨立編輯,現在主要服務的單位有:文策院的 CCC 追漫台客座編輯顧問、台灣漫畫基地的產業經理,而這些都可以追溯至 2009 年起我與中研院《CCC 創作集》漫畫期刊的合作。

當時《CCC 創作集》還隸屬中央研究院的數位典藏計劃,他們學習製作台灣歷史、文化、自然題材的漫畫,我幫助他們規劃這種特殊的漫畫期刊,所以從第二本開始找我合作擔任特約編輯,一路合作到後來「轉生」成文策院底下的 CCC 追漫台。也因為這樣,我有機會在 2021 年擔任台灣漫畫基地的產業經理,替業界跟漫畫做各種媒合,漫畫界的各種問題很容易匯集到我這裡。

同一時間,目宿媒體也找上門,希望我擔任他們新計劃「微光 Glimmer」的責任編輯,那時我有一種預感:我的人生要發生一件大事了。

大家對目宿媒體的印象,多半知道目宿是在拍台灣文學作家的紀錄片,後來他們做文學改編漫畫,接著開展一條副線專門做「青少年議題」漫畫。這樣的題材,在漫畫圈一直被視為票房毒藥——性侵、吸毒、私密照外流⋯⋯聽起來就會讓讀者後退三步。

所以一開始我很老實跟他們說:這種漫畫真的是非、常、難、做,也很難有市場。你們確定要跳這個坑嗎?而且非常燒錢喔!

結果他們回應的態度非常誠懇,他們說:「我們之前已經有過服務台灣文學家的經驗,是很有熱誠,很渴望為台灣社會與文化付出的。」

他們很熱情,也明白自己可能擔負的責任,我想這個理想也許真的有機會實現,就答應了。不然以漫畫編輯的專業判斷,這種規模、這種題材,在沒有責編、沒有出版社量體、沒有資金支援的情況下,很難撐到現在。

張曉彤:這種漫畫非常難做,到底難在哪裡?

第一個難處,就是「社會議題」這個標籤本身。在漫畫界,尤其是青少年議題——性侵、毒品、防制宣導——幾乎都跟「票房毒藥」畫上等號。讀者只要一發現這本漫畫跟毒品防治、性平等等有關,很容易會直覺反應:「啊這是衛福部政令宣導漫畫吧,一定很說教、很無聊,先不看了掰掰」。

這種反射式的拒絕,其實讓我很遺憾。因為我們這一代很多人是被漫畫拯救過來的。

我們這一代幾乎都是看日本漫畫長大的,在漫畫雜誌《少年快報》狂銷三十萬冊的年代,看漫畫會被社會視為玩物喪志。可是對當時跟《黎明前的回聲》主角宥杰、一辰差不多年紀的我們來說,社會環境劇變,我們對這個世界感到迷惘、徬徨,反而是漫畫裡那些幻想和各種議題,陪我們撐過去,讓我們沒有長歪。

那為什麼到了現在,試著跟青少年對話的漫畫反而變成票房毒藥,青少年甚至不想看?這是我一直想解決的困惑。

第二個難處,是產業的結構問題。

台灣漫畫產業量體很小,如果我們只把漫畫當成個人抒發的創作,那它很難升級成「產業」,更難被視為一個正式媒介,去承載各式各樣的議題。

但你看日本,我們習慣漫畫去談人生百態(《黃昏的流星群》)、談法律(《家栽之人》),也可以談動保、談醫療、談任何嚴肅議題——什麼都可以透過漫畫說。那為什麼在台灣,一講到漫畫,好像就只能停在某種刻板印象,不被信任可以處理真正複雜的社會問題?

所以我加入「微光」計劃,除了想做一本好漫畫,也是在試著用這個計劃去推動一個我理想中的漫畫產業,扭轉大家對漫畫的刻板印象,漫畫可以是溝通媒介、可以承載議題,甚至可以創造更多漫畫家的工作機會,漫畫也能成為一個強勢的媒介、強勢的存在。

張曉彤:目宿媒體是一家很新、很願意接納各種可能性的出版社,他們包容我帶著「多種目的」,以一個外部編輯的身份任性地加入這個計劃。通常這樣的身份對傳統出版社的職場文化或工作流程,其實會造成很強烈的衝擊,但他們對我的任性要求基本上是有求必應。

敢這樣任性,就要對我的老闆有所回報,對吧。我當然也把自己能用的資源全部端出來,於是第一本就拉到了顆粒柯宥希老師來開局——《指縫中的太陽》。

柯宥希老師的繪畫功力非常強,本來就是少女漫畫圈很活躍的漫畫家,又用她那樣的畫風畫了《小丑醫生─最後一次說再見》,把重症病房裡的紅鼻子醫師畫得很溫柔、很細膩。你們會看到她用一個超溫暖的故事包裝很疼痛的生命議題,我看完就覺得:「微光」第一本非她莫屬。

而且第一本漫畫要討論的議題就非常硬:性侵,而且是男孩子受害的性侵。這在台灣的性別框架裡更不容易被看見,也更難處理,但顆粒老師處理得非常精彩。

第二本是 YAYA 的《餵貓的女孩》,談網路性霸凌、校園私密照外流、厭女文化。YAYA 當時是新人漫畫家,但這本目前是微光當中外語版權賣最多的一本,俄文、義大利文、法文都有,也才剛從義大利的盧卡漫畫節回來。

《餵貓的女孩》最有趣的是,只要社會上發生 #MeToo 事件、發生厭女事件,這本書永遠都會被拿出來討論。這些成果也讓我們更確定:漫畫其實可以把「票房毒藥」變成暢銷書,甚至成為跟青少年、跟社會大眾溝通的媒介。

在這樣的基礎之上,我們才回頭來做第三本,也就是狼七畫的《黎明前的回聲》,這一題就更難了:藥物濫用。

「你們是壞孩子!」——明明不應該是這樣

張曉彤:《黎明前的回聲》是關於藥物濫用的作品,其實這是我很早就想做的議題,現在的孩子們其實非常容易碰到毒品。可是社會對毒癮、毒品採取的態度,往往是用力隔絕,好像只要把它關起來、不要談,就可以避免大家接觸。但事實上,什麼都可以成癮:藥物、購物、上網都可以,毒品只是裡面最傷身、取得又容易、社會問題最嚴重的一種。

談到藥物,你還會被拉到一堆更複雜的議題:要不要除罪化?媒體怎麼用標題去污名特定族群?搖滾樂、電音派對、夜店文化、同志族群⋯⋯這些都很容易被扯在一起,形成一團非常曖昧不明的巨大陰影。

現在毒咖啡包在國小校園裡非常氾濫,毒品包裝得像糖果一樣漂亮,小學生要取得一點都不難,在這樣的現況裡,難道都沒有一本漫畫願意好好跟孩子說話?

沒有人去跟孩子說:「你們現在選擇的這一種放鬆、助眠方式,其實很危險。」沒有人告訴他們:「這些不是你們的錯,是因為你們所處的環境、你們遇到的事情,把你們推到這個選擇前。」大人的處理方式,往往就是指著鼻子罵:「你們是壞孩子!」把這些孩子隔離、標籤成問題人物,叫他們去戒毒,順便預言他們「一輩子都抾捔(沒出息)」。

可是明明不應該是這樣的。

所以在「微光」第三本的選題上,我幾乎是很直覺地想:「這次一定要談毒品。」雖然我也很清楚,這大概是裡面最難談的一個議題。

那下一個問題就是:誰來畫?

我其實很早就注意到狼七的漫畫。我一直覺得他的作品非常、非常有力,那個線條的力道、畫面的重量感,是可以撐得起這種議題的。你看「微光」的陣容就知道,我們都在找那種「下筆如刀」的漫畫家——因為只有這樣的作者,才扛得住我這個魔鬼編輯。

狼七:當初收到邀請時,我一開始是有點擔心的。

我第一個反應就是先跟曉彤打預防針,我沒辦法畫出像顆粒老師那麼溫暖的畫面。我的繪畫風格、我習慣的敘事路線,本來就不是治癒系的,我喜歡畫充滿掙扎的東西,那微光系列可以接受嗎?

我其實一直對藥物濫用、成癮議題很有興趣,這是我在獨立出版時期就常接觸的主題。但有興趣是一回事,能不能好好處理又是另一回事。我很擔心,如果我照自己的美學畫,會不會導致作品偏移,甚至造成一些合作風險。

我一開始就跟曉彤說,以我的個性,光是描繪嗑藥後呈現的迷幻畫面,從開始 high,到退藥、開始痛苦、甚至生不如死的一整個過程,我可能就會畫個六十頁。

如果沒有一個像曉彤這樣的製作人、責編在中間把關,而是讓我完全自由揮灑,那這本漫畫可能會變成一個很有美感、很有美學,但純粹是在墮落展演的作品,就是滿足我個人對用藥的想像與感受,卻忽略藥物議題背後更厚重的脈絡——而那對我來說是很危險的。

所以,我其實是帶著敬畏跟不確定,走進這個計劃裡的。

是為議題裹上糖衣?還是在美化藥癮?

張曉彤:如果有一天狼七真的畫了一本六十頁的嗑藥迷幻漫畫,拿到同人場賣,我會買,而且我應該會幫忙看印。

但我要說一件很殘酷的事:一旦進入「商業出版」,這類作品就不能照原樣存在,而這就是我的工作——把有可能性的作品,轉化成「可以在市場上活下來」的形式。

與其說漫畫是創作,不如說它是一種商業。漫畫是一種跟讀者溝通的管道,如果你只想做自我抒發,現在同人誌、小誌市場非常成熟,我會幫你調整成那種形式,讓你用最適合的方式發光。

但當你選擇走商業路線,就有一大堆必須遵守的事——誰來告訴漫畫家這些規則?就是責任編輯。

同一個題目,如果狼七自己創作、一個人決定,一定會長得跟現在很不一樣。正是因為中間有編輯、製作人一起形塑,它最後才變成《黎明前的回聲》,而且可以去爭取金漫獎。

張曉彤:狼七對自己的風格其實有焦慮,他覺得自己畫的是偏日式美型的人物,但題材又是很沉重的東西,好像有點衝突。但對我而言那反而是「天作之合」。

我面臨的最大難題是:要怎麼把一種被讀者排斥、不想碰的漫畫類型,變成可以跟大眾溝通的媒介,我們需要的就是糖衣。

這也是當年我跟中研院 CCC 一起做漫畫的過程中學到的精神:把非常生硬的史料、統計數字、躺在博物館沒人看的資料,轉化成有趣的漫畫,用親切可口的外皮包起來。

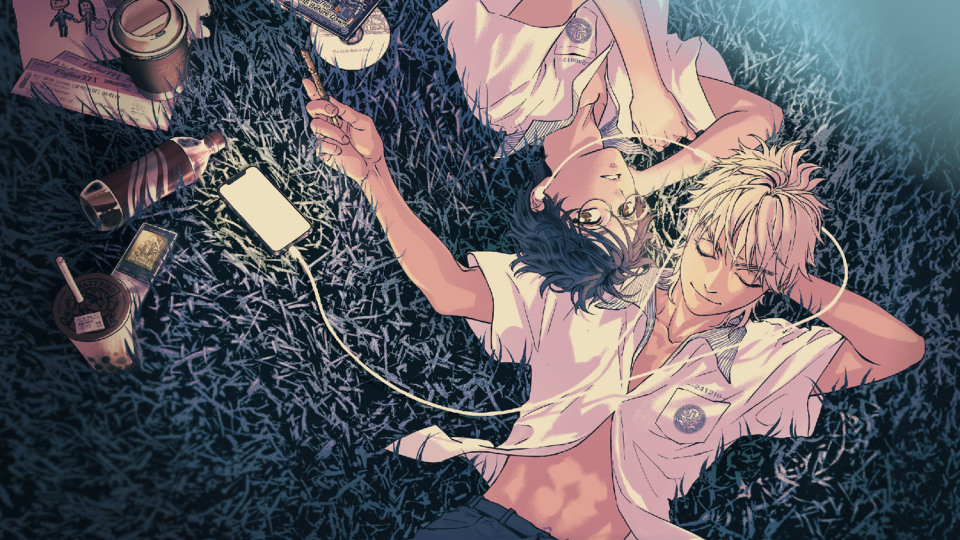

很多人會以為只有柯宥希那種看起來「溫柔可愛」的畫風才叫親切,對我來說其實不是,親切可口可以有很多種樣子,例如,在《黎明前的回聲》裡,一辰跟宥杰互相遞菸的那一幕,我真的覺得「很香」啊!那個畫面本身,就是糖衣。

到底該怎麼去提煉那個最美最香的畫面,才能讓讀者產生「這畫面好美、好痛,他們發生了什麼事?為什麼會一起在這裡吸毒?他們的童年、家庭發生了什麼?」的好奇心,那就是勾子。

人的價值觀常常不是理性的,而是被情感帶著走。所以,如果你希望讀者對這個議題有感情、有共鳴,你就必須先讓他們願意靠近,願意感受到這兩個少年身上的善念、情感需求、深刻的寂寞——而不是只看見「壞孩子」。

張曉彤:在「微光」計劃期間,我們和在衛福部擔任顧問多年的資深心理專家深度合作。不只是最初的議題選題,他包含在腳本發展、分鏡、甚至一些情節的呈現方式,都給了我們非常多嚴謹的指導。

前面講了這麼多做議題漫畫的困難,但一旦有專家在背後把關、協助,我要很誠實講:它的操作難度會比一般漫畫再更困難。

因為有些畫面你不能只是漂亮、只是好看。你畫一個青少年抽菸、喝酒、用藥,美感跟教育意義會互相拉扯;甚至角色的家庭、背景、互動方式,都要在真實與故事性之間一次又一次微調,我們不停的三方對話:漫畫家覺得這樣畫有力量,編輯覺得這樣畫讀者才看得懂,專家擔心這樣畫會誘導犯罪的可能。

每一個決定都要反覆拉扯,但也正因為有專家在,我們更能避免議題被誤解、被簡化,讓作品在故事性之外也能真正負起社會責任。

狼七:我們在分鏡、接近完稿的時候,真的有幾次滿激烈的拉扯。

漫畫很忠實描繪了少年們的用藥場景——不只是用藥,還有抽菸、喝酒,甚至混藥,那就是現實的樣貌,所以分鏡裡有非常多抽菸的畫面。

顧問專家就提出一個顧慮:「你把主角宥杰畫得太帥,抽菸的畫面又那麼唯美,對心智還不成熟的青少年讀者來說,會不會變成一種模仿的誘惑?」希望我不要畫得那麼帥,甚至希望抽菸畫面能減少。

那時在「不要畫太帥」跟「減少抽菸畫面」之間,我們必須做取捨。最後的結果,就是大幅刪減抽菸的格數,把很多抽菸動作改成拿飲料、做其他事情——但保留少數幾格「真的很關鍵」的畫面。

張曉彤:作為這個計劃的製作人,我有三件很重要的任務:第一,要做出一本既詳實又好看的漫畫;第二,要讓漫畫家的創意真正被實現;第三,也是最現實的——我要賣錢啊!

一個已經是「票房毒藥」題材的漫畫,如果主角又不帥、不可愛,誰要買?從藝術角度來看,兩個少年透過抽菸分享寂寞,那個畫面本身就是情緒的表達,我怎麼可能把它畫得不帥?那誰要掏錢。

所以當專家說「抽菸畫面不要畫那麼帥」的時候,我是立刻跳起來說:「不行,抽得不帥我賣不出去,不好意思,這點我沒辦法答應。」

但我也一定要尊重專家意見啊,所以我做了一個分析表格,把每一頁、每一格有抽菸的地方標出來,列出哪些是「關鍵畫面」必須保留,哪些可以刪掉。原本可能有十五個抽菸的畫面,最後砍到剩四、五個,跟顧問說:「我們會大幅刪減,但這關鍵的四、五格一定要讓他很帥、畫到最好!」

這個過程其實很像討價還價,但我相信結果是值得的:我們避免了過度美化、讓青少年模仿的風險,同時也保住了作品的藝術性。

狼七:其實我對「把人畫得太帥」這件事的焦慮,是我從第一本商業出版作品(按:《湧與浪:自由中國號》)就開始累積的,它講的是 1950 年代,五個中國人從台灣出發,開著一艘破船橫渡太平洋到舊金山的真實歷史事件。題材本身很難處理,但當時的我就是憑一股熱血跟喜歡把它完成了,也很幸運得到市場跟金漫獎年度漫畫獎的肯定,這點我一直非常感激。

在取材過程中,我接觸到很多長輩級的訪談對象,還有各式各樣給我建議的人,他們共同的反應都是:「你把他們畫得太帥了。」

這段故事是近代歷史,其實大家只要上網或翻舊報紙,就可以看到當事人的真實照片。有些人就會覺得:「你這個太過藝術加工了吧?把主角畫那麼帥,很像在美化這個事件、過度美化整個過程。」

那時候的我對自己其實還沒有那麼了解,也沒什麼自信,所以這些話對我影響很大。我用自己喜歡的視覺審美與敘事風格來詮釋事件,喜歡比較流行感的表現和創作語言,也就是描繪人物帥氣美麗的一面,這也是支撐我維持創作熱情的一個方式。

但當別人不認同,把它叫做「過度渲染」「過度美化」的時候,我就會開始反覆自問:我會不會在影響大眾對某些事件的看法?不管是歷史、還是真實人物的故事,我到底是不是在替它們套上不必要的濾鏡?那段時間,我一直用這個經驗來警惕自己。

在遇到曉彤之後,他給我的提醒才會變得這麼重要。因為在《黎明前的回聲》這種沉重議題裡,他反而讓我看到:不論是我的風格、畫風,還是敘事方式,並不是阻礙,反而可能是討論這個議題的助力。我原本以為的缺點,竟然有機會變成優點。這是我在跟責任編輯合作過程中,得到的一個非常重要的啟示。

只描繪罪惡之美,是一種欺騙

狼七:從藝術角度看,描繪黑暗之美或曖昧不明的東西,本來就是一種流派、一種表現形式。創作者可以描繪自我情感,甚至自溺,這在純藝術領域有時是可以被接受的。

我們也常看到知名樂手、藝術家濫用藥物,粉絲會替他們套上濾鏡,覺得天才要靠特殊的精神狀態才能創作。但當大家用同樣的眼光看我的漫畫時,問題就變得很敏感——因為我用的是漫畫,對某些人來說就傾向「媚俗」而不是藝術,是「在合理化不良行為」。

這讓我很焦慮,也一直是我過去創作時的困惑:我到底會不會影響讀者對某些事件、某些族群的看法?

這次合作,讓我慢慢整理出一個更清楚的態度:我必須為我的讀者負責,為我畫出來、寫出來的每一句話負責。作品會在什麼時刻被什麼樣的讀者看到、對他造成什麼影響,我沒辦法控制,但我可以決定自己「最後要把故事帶去哪裡」。

張曉彤:在「微光」系列裡,我們非常清楚一件事:這些作品的真正主題,是「人要如何穿越黑暗」。

我們會描繪罪惡之美、誘惑之美,因為那是通往讀者情緒的一條路。但如果作品最後只是停在「哇,黑暗好美」,不談後果、不談選擇,那對我來說就是一種欺騙,也會驗證顧問最擔心的事。

所以我們一直在作品裡不斷提醒讀者:你終究要為自己的選擇負責。你轉念之後會有什麼可能,不轉念會有什麼下場,這些都要被誠實說出來。

在創作過程中,編輯有義務牽著漫畫家的手,跟他一起看終點在哪裡,一邊跟他說:你看,我們要去的是那裡,我們沒有走錯——這樣灰色地帶、黑暗之美才會有意義。

張曉彤:在台灣漫畫基地做產業經理的工作時,經常遇到兩種諮詢:一種是機構/基金會來問,要怎麼用漫畫做好議題溝通;另一種就是創作者、漫畫家本人,帶著創作上的迷惘來談。從這些諮詢裡,我學到一件事:漫畫家非常需要有人在創作過程中「陪他對話」,幫忙一起思考,這就是責任編輯的價值。

很多漫畫家其實不太相信自己的作品,不相信自己畫出的每一筆、每個故事。這會完全呈現在作品裡:讀者會覺得故事好像有點虛、跳來跳去,有些線索講一半就不講了;情感到某個地方就斷掉,沒辦法流動。這些其實都是漫畫家在潛意識裡「迴避」,沒辦法百分之百說「這就是我要講的故事」。

讀者會感覺到不對勁,購買意願就會下降,漫畫家則會陷入困惑:「我明明有很多話想說,也覺得自己畫得很好,為什麼讀者不買單?」這不是少數人的問題,而是整個台灣漫畫界、尤其是中高階創作者普遍面臨的困境。

再加上台灣漫畫編輯本來就處在很辛苦的勞動環境:出版市場萎縮,出版社本來就越來越難經營,只能降低人事、降低成本,編輯為了愛漫畫家,扛下中間的差額,超量工作,自顧不暇,很難有餘裕好好陪伴漫畫家。

我會希望微光系列累積的經驗,能成為一種示範:重新建立漫畫家、編輯、出版社三方之間健康的溝通模式。

觀眾提問:有讀者覺得把人物畫帥明明是更好推廣的方式,他自己也成功推薦很多人,那為何專家要反對?

狼七:顧問會擔心的是,如果你把主角畫得太帥,抽菸、用藥畫面又非常唯美,那對於價值觀還沒穩定的青少年,很可能會產生一種「想模仿」的衝動。這樣的顧慮我是認同、也可以理解的。我們小時候看《城市獵人》、《COBRA》,哪個主角不抽菸?而且抽得超帥。那些政治不正確的姿態、行為,當年都覺得很有魅力,多少也受了影響。

長大後,我知道那是創作品,是一種藝術展演,可以把現實跟作品分開。但對青少年来說,他們可能還需要更清楚的界線,知道哪些是作者的藝術表現,哪些是現實裡不能跨越的雷池。

所以我非常感謝顧問和編輯的提醒——讓我們在「畫得帥」與「不讓讀者誤解」之間找到一個折衷的方式,用比較克制的格數,留下最關鍵的畫面,畫到最好。

同時也很感謝像你這樣的讀者和你的朋友,對我來說你們已經被我內化成「狼七跟他的快樂夥伴們」,所以我就通常不會在講座場合上去提讓人害臊的設定,在公開場合會比較常談「我們如何處理外界的顧慮」,因為那是我希望讓更多人知道的部份。

張曉彤:我最後補一個小小的幕後花絮好了。

其實在討論抽菸畫面的時候,我對專家開玩笑說:「好啦,你讓我留這四個很帥的抽菸鏡頭,我最後在後記會讓宥杰變成『反毒小天使』,好不好?」所以最後狼七就畫了兩頁反毒小天使。

這當然是玩笑話,但也反映一件事:身為編輯,我不能接受為了衛教,把所有能表現角色孤寂、絕望的畫面通通刪掉,那會直接削弱漫畫的藝術性。我的工作,就是在這種討價還價裡,守住作品最重要的東西。

與惡魔拔河

觀眾提問:到底宥杰和一辰兩人是什麼關係?是 BL 嗎?

狼七:這應該是這本書問世後被問最多次的問題,今天終於要面對了。

老實說,我在創作期間根本沒時間想「他們在世俗眼光下是什麼關係」。我在設定主角時,一向習慣用兩個同性作為主角,不管是兩男或兩女——但他們之間實際的關係是什麼,我其實不太有興趣幫他們貼標籤。

.jpg)

狼七上網查找關鍵字,發現不少讀者都有對於此作品是否為 BL 感到好奇。

對我來說,他們之間的羈絆跟拉扯過程,才是我真正費心在寫、在畫的東西。所以看到很多讀者非常在意「他們算不算 BL」,反而是我覺得有點意外的地方——他們可以是,也可以不是,但那不是我在創作時最在意的事。

我唯一有刻意思考「身份」的地方,是在避免議題跟特定族群綁在一起被污名化。一開始做角色設定時,我也想過主角如果是老師、電競選手、同志⋯⋯那故事會長什麼樣。但後來發現,這些身份在毒品議題上都有高度被污名化的風險,我最不希望因為我的漫畫而讓某個族群背上更多標籤,這才是我真正的考量。

張曉彤:對我而言,主角的性別跟關係要不要被說死,其實是「在跟惡魔拔河」。

我們最後選擇男性為主角,有幾個現實考量:第一,如果主題是女性用藥,故事必然要跟性剝削議題綁在一起,不只篇幅會被帶走,操作難度也會變得更高,容易失焦。第二,是因為狼七畫青少年畫得太美。

第三點,跟心理學的「深井效應」有關。「微光」系列的作品背後都有這個兒童心理學理論在支撐——童年累積的負面經驗指數越高,成年後罹患身心疾病的機率就越高,而且跟階級、財富無關,甚至會世代傳遞。

在這樣的背景下,青少年在負面經驗和混亂中成長,習得上癮行為、反抗權威,本來就會跟「性別、性向的困惑」交疊在一起。 所以他們在困難的成長過程中,如果對性別、性向有任何曖昧情緒,那都是非常正常的,那不如把關係保持在一個曖昧的狀態。

張曉彤:我完全是從另一個角度去看這件事,在那樣的世界、那樣混亂的青少年環境裡,本來就不會有那麼明確的「關係」。女生也不一定會覺得發生關係就代表要成為「女朋友」,有時候那只是寂寞、取暖、那一刻的依靠。

(編按:小臻為故事中與宥杰相伴的女性角色,狼七曾在貼文提及:「宥杰與小臻的橋段是我自己很喜歡也很堅持的部份,兩人一直以同伴的角色互相扶持而非男女朋友,很高興這個安排能得到讀者的理解與支持,謝謝曉彤在編輯會議上保護了這段關係。」)

狼七:其實在編輯會議裡,我們曾認真討論過,小臻要不要成為所謂的「重要他人」。在成癮議題裡,通常「重要他人」指的是能把成癮者拉回來的人,例如親密家人、男女朋友⋯⋯但我並不喜歡這麼直白、這麼呆板的設定。

因為在這本書裡,我最想強調的是:我們其實很難克服「癮」,但人與人的連結有可能削弱那個需求。

而這個「連結」不必是情侶,也可以是朋友、親人、甚至陌生人,就像大家會用「動森居民」形容台灣人熱情相助:你釋出善意,不是因為某種必然的關係,而是因為你活在那個環境裡,就自然會這麼做。

我希望故事最後呈現的是這種關係的可能性,讓「救贖」不是單一形式,而是多元又帶點偶然的。

張曉彤:我要從商業角度補充一件事,最後在討論封面的時候,我丟給狼七看的全部都是 BL 漫畫的封面,他當時應該很問號,但我的考量完全是商業上的。

既然它是兩個少年的故事,而我們花了這麼多時間和成本製作,我當然要把它的價值最大化,這就是出版方非常務實的一面,於是我就做了一個看起來曖昧又模糊的封面,希望大家看了會好奇。結果書剛上市,就有人在社群上分享墊腳石書店的照片,說《黎明前的回聲》被放在 BL 區。

我看到那篇貼文覺得:當然可以啊!——漫畫本來就應該海納百川,你甚至可以用不同的類型去解讀這本漫畫,這樣 CP 值超高,誰說 BL 不能這樣畫?

《黎明前的回聲》

作者|狼七

出版|目宿媒體

出版日期|2024.09

(2).jpg)