藝術家不講人話怎麼辦?(就整他)──專訪張允菡╳倪祥 Podcast《移動的廣波》

「電影發明了以後,人的生命比起以前延長了三倍。」導演楊德昌當初是這麼說的。相對於此,Podcast 增長的大概是人心動的頻率。

比起影視作品所傳達的完整故事,廣播通常像是一個門,開啟通往未知的領域,為人所不熟悉的事物鑿一點光出來。《移動的廣波》便是延續這樣的意志而生。

環繞著嘉義美術館的展覽出發,由主持人張允菡與倪祥接棒主持,兩人不僅只是反轉了人們感受的形式,使得非得親眼所見的作品,如今有機會先從節目中聽得;同時,《移動的廣波》也創造了提早心動的可能——過往人們看展的習慣,通常是同步接收作品以及解說內容,Podcast 節目則以展覽為核心企劃,先一步將麥克風遞給藝術家、策展人,使得那些作品有機會先被聽到,而後才被看到。

倘若因某一集節目的推波助瀾,走向美術館之人,那與作品初相遇的感受或許更像久別重逢,待親眼看見,便明白自己被召喚於此的原因是什麼。

重返真實

張允菡與倪祥是兩種截然不同的人。不只是不同的主持人,或者藝術家爾爾,而是從裡到外都截然不同的人——

《移動的廣波》節目中,張允菡靜,倪祥則動,前者規矩地把錄音地點安放在錄音間,邀請對象多是策展人為主,同時大方向上也多嘉義美術館的展覽切入,訪綱明確,一針見血,且時時思考如何破圈,用更淺顯的語言讓一般聽眾都能走進展覽現場,用生動的對話讓未到現場的人也如臨此地。

至於倪祥,光是坐在那邊好好地錄音他大概會發瘋。於是能走多遠就走多遠,遠如藝術家的工作室、靈感發源地之河邊或者是山間,爬山涉水,有時挑戰極限。「第五季訪問丘智偉的時候我們去劍湖山,一邊搭乘一些驚險的設施一邊訪問。我很喜歡藝術家在一些緊張的時候給出的答案,總覺那些答案會更靠近真實。」

光是這樣動靜皆宜的狀態,似乎也具體而微展現兩條完全不同的藝術實踐路徑,當中的核心問題是:「藝術家到底是什麼啊?」

兩位主持人分工明確,張允菡在錄音室訪談嘉美館大展間的藝術家或策展人,倪祥則帶著小展間的藝術家們上山下海。

倪祥回憶起在台南藝術大學求學的時光,那種環境對他而言近乎一種「精神病院」式的修行。校區偏遠,藝術家們在宿舍裡一磨就是一年,面對著自我與作品的無盡對峙。

「北藝大的節奏很快,但南藝大不是,有一種邊緣化的特質——不可否認啊,從學生到老師都是如此。也因為這樣,你必須純粹地面對自己跟藝術,有時候,那其實是很悲哀的事。」

倪祥回憶,研究所時期曾在那樣的環境打磨之下創作一件作品,評圖老師說那是片刻的狂想,但他忘不了,曾有同學對他說:「他們沒有真的理解你的作品,這個作品離開這個環境就做不出來了,我知道。」那一刻的理解與共鳴,他一直牢牢記得,於是後來錄製《移動的廣波》,他也持續往這個核心靠近——如何觸及創作者的真實?如何讓他們在離開作品以後還能夠誠實地談論起創作本身呢?如何讓藝術家知道,我們所有的問題都是渴望了解你?

所以說,倪祥才那樣動起來。

在行動之前,先打電話給受訪者聊個一兩小時,訪問的時候也不給訪綱,一切機動而行,但有了兩小時的對話基底,倪祥知道那些問題他應該避開、哪些必須勇敢刺探。

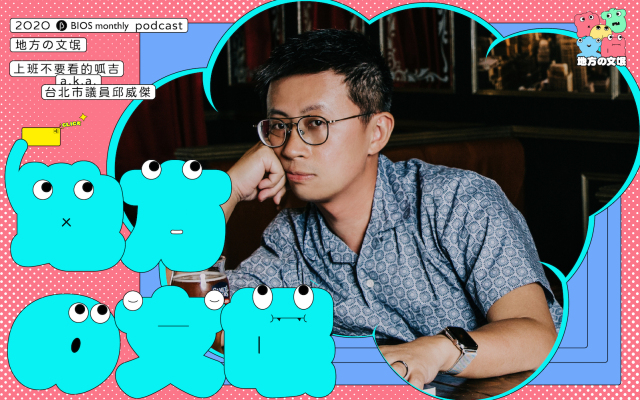

倪祥與藝術家丘智偉在遊樂設施上邊玩邊聊。

翻譯練習

相對於倪祥對純粹創作性的執迷,張允菡則展現了一種更為現代,且具社會彈性的姿態。

張允菡分享,藝術學院出身的人往往帶著一種「畢業後就要犧牲奉獻做創作」的包袱,「我以前也是這樣想的,學校老師告訴我們這世界的一切都是藝術,我們要為此犧牲奉獻,所有人也都嚮往走上這樣的路徑。可是走出學校以後,會發現⋯⋯藝術,真的只是生活的一部份而已。」

領悟得深,是因為自己也曾在這個問題中打轉很久:什麼才是藝術呢?擁有正職以後還是個夠格的藝術家嗎?

張允菡身體力行實驗,投入正職工作、申請駐村,離職以後重新開設自己的展覽,對於藝術的感受能力越來越廣,社會化的試煉以後大幅度調整她的藝術的思考模式。「我開始覺得,藝術不只是作品本身,它可以實踐在生活的各個面向,有時候太執著於作品也不見得比較健康;相對地,有些人不覺得自己是藝術家,但他們的思考方式極具創造性,或許更靠近藝術這回事。」

在《移動的廣波》裡,張允菡也選擇將這種「創造性」轉化為團體戰,不再執著於個人的全職創作,而是學會與標案、與體制、與策展人共事。在節目中,她扮演的更像是一個翻譯者,深知藝術語言有時會流於玄虛,讓大眾感到遙遠且難懂,因此,她的主持任務就是將那些難懂的策展概念,透過口語與邏輯的消化,重建成聽眾能夠吸收的養份。

於是再回到節目的本質,主持訪談最難的往往不是「問什麼」,而是「接什麼」。

張允菡也說出她在錄音間的苦惱:有時策展人或藝術家在面對麥克風時會產生自我保護,講出來的話過於玄奧,或是乾脆在問題邊緣閃躲。她說:「有時候我一邊錄,心裡一邊祈禱他多說一點,腦子裡飛快地在整理如何接起來。」有時候,錄音現場必須是一種「蠻幹」,深知不能讓節目無聊,且必須為聽眾負責,她得想辦法把那些飄在空中的語言拽回地面。

.jpg)

「我常覺得我是在幫藝術品做存檔的動作。」張允菡說。畢竟面對藝術,大眾普遍存在「看不懂」的焦慮,但《移動的廣波》並不打算扮演標準答案的給予者,而是提供一種側寫的狀態。透過閒聊,聽眾會發現原來藝術家也關心生活瑣碎日常,或者是透過不同學者、觀察家的角度,重新組建成另一種觀看的視角。

是啊,這些與作品直接相關或看似無關的細節,往往才是真正讓藝術變得鮮活的關鍵。

捉弄藝術家,也弄到自己

回到倪祥,他則更傾向於捉弄藝術家。

故意繞過訪綱、問一些笨問題,引誘藝術家回答,有時也是為了讓聽眾能夠具體有所感受。例如他會故意客觀談作品的長寬高,或是質疑藝術家作品中刻意留有的破綻。對答與互動像是一種 Battle,倪祥認為,當藝術家感到緊張、甚至感到痛苦時,他們給出的反應才是最真實的。

——當然啦,有時候是先痛苦到自己。

這時候不得不提《移動的廣波》其中重要角色:製作人馮志銘。馮志銘是串起一切的源頭,讓動靜兩種極端形式得以連結起來,如果張允菡的訪談是一場精密的心智拆解,那麼倪祥的出走就是一場實驗性的行為藝術,《移動的廣波》得以徹底打破了傳統廣播的框架。

作為節目的技術核心,馮志銘不僅負責收音與剪輯,更像是這場冒險的共犯。他與倪祥一拍即合,兩人總在思考如何挑戰錄音的極限。倪祥笑說:「最開始,就是我跟志銘彼此蠱惑,想說坐著錄音好無聊,不然就出外景吧?」

外景曾經差點搞死自己。

《移動的廣波》透過紀錄動態的環境音,讓聽眾的耳朵跟隨藝術家的腳步親臨田間溪口。(照片提供:陳冠彰)

最驚險的一次,發生在八掌溪。節目第五季由藝術家陳冠彰領路那一集,他們試圖記錄整條溪流從中游段到出海口的環境音,倪祥說:「我們真的是一段一段放麥克風下去錄,最後串成三十幾分鐘的聲響。」然而當時正值颱風過後,溪水呈現混濁的泥沙色,水位極不穩定。在一個水利防波堤下,為了捕捉深層的水聲,將昂貴的水下麥克風放了進去,沒想到卻被亂石卡住。

「那時候水看起來很恐怖,我跟志銘說,如果水漲起來,我們就放棄麥克風趕快走。」最後他整個人趴在岸邊,手伸進混濁的水底死命地摳,才終於把麥克風搶救回來。這種命懸一線的錄音過程,好像也使聲音不再只是聲音,記錄了那一刻環境與創作者搏鬥的真實頻率,更像是另一種創作。

除了戶外的冒險,錄音室內的「整人」計劃也同樣精彩。為了維持節目中的破格的人設,他們安排倪祥開箱自己。

那一次,馮志銘設計了一個極其詭異的場景:他們把倪祥的眼睛蒙住,帶到一處地下室,周遭充滿了冰塊、橡皮筋彈擊聲,以及各種令人不安的摩擦音,營造出刑求的錯覺——

或者該說,根本也不是錯覺,「我們真的把冰塊放在內褲裡,也真的用橡皮筋去彈。最後打開眼罩,倪祥才會知道現場來的都是朋友。」

真愛,聽得出來

藝術不就是這樣嗎?懷抱著企圖而來,最終卻不知道會走到哪裡。

《移動的廣波》如今已經來到第六季,張允菡與倪祥自第二季加入以後,為節目所注入的靈魂,也豐富了藝術的可能。

提問的時候我們或許都渴望找到答案,但最後得到的回答,往往超越答案本身。

倪祥說:「藝術不是問為什麼,而是不斷地關聯。」張允菡同意,且那關聯往往不只與自己有關,「雖然說藝術家好像都是在創造自己個人品牌,可是現在的我更相信,藝術是在創造一種更大、能夠邀請更多人一起參與的事情。」

在嘉義這座歷史悠久卻又充滿新生的城市裡,《移動的廣波》像是一道不穩定的電波,穿透了美術館的白盒子空間。張允菡與倪祥,一個在理性中尋找理解的公約數,一個在感性中試探真實的邊界。

他們讓聽眾明白,在那一小時的對話裡,知識的傳遞不再是核心,真正能撥動心弦的,是那份「愛」。

錄音時,張允菡與倪祥或坐或躺,營造不同的聲音狀態。

如倪祥所說,只要受訪者是真正熱愛他所談論的事物,那種熱度就會透過電波傳達出來,騙不了人。張允菡點點頭——熱愛這件事,當對方真心愛著某件事,你聽得出來,你會因此更加明白人是什麼,藝術是什麼、為什麼我們會被觸動,被吸引,甚至被某個了不起的作品改變生命的走向。

帶著那樣的熱愛走進美術館,看見某件作品時的當下,連結的不僅只是圖解,同時也是耳機裡傳來的那聲笑聲、水聲、風聲,或是那段關於日常的細碎之事。

那時藝術將不再遙遠,而是我們各自生命中,一段久別重逢的頻率。