貳零壹柒告別式|告別的徒勞——冬天的鬼故事 ◎神小風

[ 文|神小風 ]

這個冬天我迎來人生中(嚴格定義下的)第五場告別式。一年都要結束了不是嗎,簡直像神在耳邊悄悄說話,哎呀,才不會讓你這麼好過呢。那是研究所時期的重要師長,立刻上網訂票、訂民宿,在訊息匣裡來回奔走,我們都是訓練有素的孩子。當天最早的那一班列車,螢幕上顯示已無空位。那台車上滿滿載著的都是我熟悉的,陌生的人嗎,他們會在那裡相認嗎。會擁抱吧。忽然緊張起來。我跟 K,不如我們提前一天去,去喝咖啡嘛。散個步啊。吃個炸蛋蔥油餅也好。上次回去也是告別式,夠了,趕快打破這個規則,「總要有點開心的事吧。」妳真的很神經耶。K 說。

虛的標靶,沒有辦法被任何東西射穿。我們抵達花蓮時已經晚上十點,沒有咖啡店,沒有炸蛋蔥油餅,黑色的山包圍我們,一切都是 nothing。那,走一走總可以吧。但每遇到一個街口,都要很窘迫的停下來,低頭查一查 google map,確認自己究竟人在「哪裡」——我們真的有在這裡待過嗎?這一條路最終會通往哪?那一間店還開著嗎?說不出來,什麼都忘記了。這樣的反覆比對最終只是顯示我們很薄情(且記性太差)而已。知道的熱炒店都打烊,而路實在很長,最終摧毀我們意志的,是原本就在前方,亮著黃光的鹹酥雞招牌忽然啪一聲,暗了。非常有戲劇效果。非常優秀。

剛畢業的頭幾年,我曾經非常固執的,一次又一次的回來花蓮。不見任何人,只是去吃以前吃過的東西,走以前走過的路,鬼魂一樣的坐在喜愛的咖啡館裡。那般固執的認定這是把自己洗乾淨的儀式,有一天就停止了。

K 穿著黑襯衫配牛仔褲。我脖子上是一條黑圍巾,兩個人幾乎是把所有的黑色都捉在身上了。我想要去買一件全黑的衣服,K 突然說,反正,「以後總是用得著。」知曉死訊的那天晚上,我走進百貨公司,瀏覽架上的黑色洋裝時也忍不住想,先買起來吧,以後就不用煩惱了。非常實際的思考,簡直像一種技能一樣預備起來。我想起阿公過世時,和一票不熟的親戚拚命折紙蓮花。經過了整整七個七,我的手工藝突飛猛進,幾乎感覺自己可以獲頒紙蓮花加工廠女工優等獎。倒數幾次,家族裡的長男懶懶窩在沙發上打電動,我在旁邊非常專心,對齊每一個尖角。學起來也好,以後用得著的。

那是對未來的演練。要告別一件事,一個人,一切一切到底,需要具備多少技能呢。K 說如果一身黑回家,又要被媽媽罵說觸霉頭了。他和我一樣,長久以來都在消化家庭帶給自己的各種破洞。他說無法像我一樣乖常常回家,身上已經長出兩種性格,對外淡漠以對,回家到則變回那個暴躁易怒的小兒子,無法應付媽媽超過二十四小時。

那不是乖,而是一種距離。我告訴 K,像我這樣習於討好人的孩子,應付父母的辦法,是去扮演另一個他們想要的人,乖巧的女兒,有工作的社會人。兩三個禮拜回家一趟,一起吃飯,說無關痛癢的話,有限度的給予他們想要的私人資訊。維持一種飽漲的,闔家歡樂的距離感。就這樣,收穫自己的心安,若還再伸手討要什麽,趕快退開,再多沒有了。但也不虧欠誰。

因為某些緣故,我比 K 和其他同學都大上一些。K 偶爾會開玩笑叫我姊姊。談論這些的時候,我常常感覺自己真的像一個姊姊一樣,跟他討論做人的道理。做人,做一個大人,如何披上畫好的皮,推開各自的門走出去。

K 的母親剛出院不久,我聽他提過陪病的那一週是如何度過的,「簡直無法再忍受」。他知道我的父親也生病了。很快聊起關於老年照顧,如何存錢等等話題。但我沒有告訴他另外一件事:今年七月,我的爸爸,跑到常去的牙科診所,指著嘴裡的假牙對醫生說:這裡好痛,幫我全部拔掉。診療結束,爸爸看著鏡子,忽然痛罵醫生,我的牙齒去哪裡了,把牙齒還給我。

太蠢了。太白癡了。聽起來像哪裡來的網路笑話,偏偏又分明是一則鬼故事。我念國中的那一段時間,爸爸數度情緒失控,焦慮、恐慌、憂鬱,趴在他人的膝蓋上流眼淚。那時的我只是孩子,什麼也不知道。怎麼好的也渾然未覺。如今病症復發。我長大了,逼著他要去看醫生,查好家裡附近的身心科地址,又追問我媽為何不早點講。

妳要上班,告訴妳幹嘛。

我媽忽然抬頭,看著我。妳問那麼仔細幹嘛,不准給我寫出來。

爸爸躺在沙發上,把臉藏在手裡。我想起親戚都說我跟他很像,從臉型到脾氣,我曾經花了數不清的力氣擺脫那些東西。我跟妹妹蹲下來,他正在哭,對著我們說:「做我的女兒,真抱歉啊。什麼都不能給你們。」

細田守的電影《狼的孩子雨和雪》裡,最後,雨選擇狼形,徹底成為一頭野獸,奔進山林裡。慌張的母親對著狼的背影喊,別走,別走,我什麽都還沒為你做啊。

告別的話語。不知道為什麽,總是驚人的相似。沒有告訴 K 的是,那個瞬間,我感到自己努力維持的距離感,那個飽脹的泡泡一下子破了,對於瞬間拉近父親的眼淚感到恐懼。不知道該怎麼辦。我不是,長得夠大了嗎。那天我沒有哭,選擇坐到比較遠的一張椅子上說,藥一定要按時吃喔。感覺一流淚將徹底坍方。我跟爸爸一樣,自卑、神經質,對環境敏感,抱著不值一提的自尊。一旦毀損,將難以恢復人形。

我沒有告訴任何人,只短暫諮詢了身邊有類似困擾的朋友。因為工作的緣故,每個月要去一次製版廠。七八月時我的工作進度嚴重落後,總是恍惚,但好像也不全是因為這件事,只是很分心。躲在版廠的廁所裡,聞著四周的油墨氣味,愣愣的哭,用冷水拍打臉頰。回去時同事正在嬉鬧,看到我忍不住傻眼,氣氛瞬間降至冰點。也太明顯了吧。有人說。

怎麼樣啦。我坐下來,繼續看打樣。在錯誤的地方貼上標籤。

我不再回到那座城市的緣故或許是,我已經習於扮演另一個人,甚至覺得快樂,有力氣,足夠堅硬像一堵牆。紅著眼睛也可以繼續工作。不在家裡的客廳掉一滴眼淚,重要的是,不再需要一趟又一趟徒勞的告別。而是選擇像一個遠方的招牌,啪的就關掉了。收攤的人面容疲倦,神色匆匆,他還有日子要過。像一則笑話或者鬼故事。

朋友偶爾喜歡糗我的是,妳要當少女到幾歲啦。或者三十幾歲了,還是少女嗎。不。如今那個永不長大的願望似乎縮得很小很小,小到可以折起來放進口袋,連告別也不必大張旗鼓。十幾歲的時候老想穿大人衣服,二十幾歲了又想縮進少女裙擺。過長或太短的外套脫脫穿穿,難以奔跑。好想趕快長大,我還長得不夠大。可以預見的是,我的人生裡將會有更多的告別式。無論是定義嚴格或寬鬆的,我要預備好一件黑色的洋裝,穿上,走出門去。

第二天,我和 K 一起吃早餐,他問我睡得好嗎。說起昨天似乎聽見有人在叫他,半夜忽然就醒了,「我聽到有人在喊兩個名字。」

我說我也是。感覺有人在叫我。看了手機發現才兩點多,又睡了。

是同樣的時間。靠。該不會這裡不乾淨吧。K 說。

是老師。我拿叉子用力戳盤子裡的馬鈴薯泥,興奮得不得了。一定是老師來看我們了。我們來這裏向她告別,結果她昨晚搶先一步,來跟我們說再見了。

火車就要進站,載著更多的黑色的人。他們有互相擁抱嗎。今天這裡不知道有多少她的學生,難道她每個都一一去打招呼嗎。

對啊。很像老師會做的事。

妳真的很神經耶。K 說。

總要有點開心的事吧。我說。在這樣一個冬天裡。

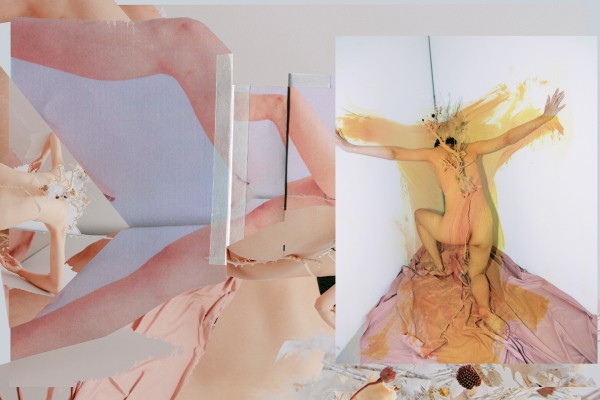

【貳零壹柒告別式X告別的徒勞】

2017 年末,BIOS Monthly 封面故事——貳零壹柒告別式,告別式,不一定是送走他者,也可能是自己的局部或失落的情感。放完跨年煙火之後,就能和一切告別了嗎?那些告別不了的東西該如何安放?【告別的徒勞】專題邀稿,由言叔夏、盛浩偉、神小風書寫年末,即便處心積慮的告別可能終將徒勞,這樣生活下去,或許也無妨。

【神小風】

一九八四年生。著有小說《少女核》、散文集《百分之九十八的平庸少女》等書,編有電影劇本〈相愛的七種設計〉。現任職於《聯合文學》雜誌,並於博客來 OKAPI 撰寫漫畫專欄「少女出租店」。