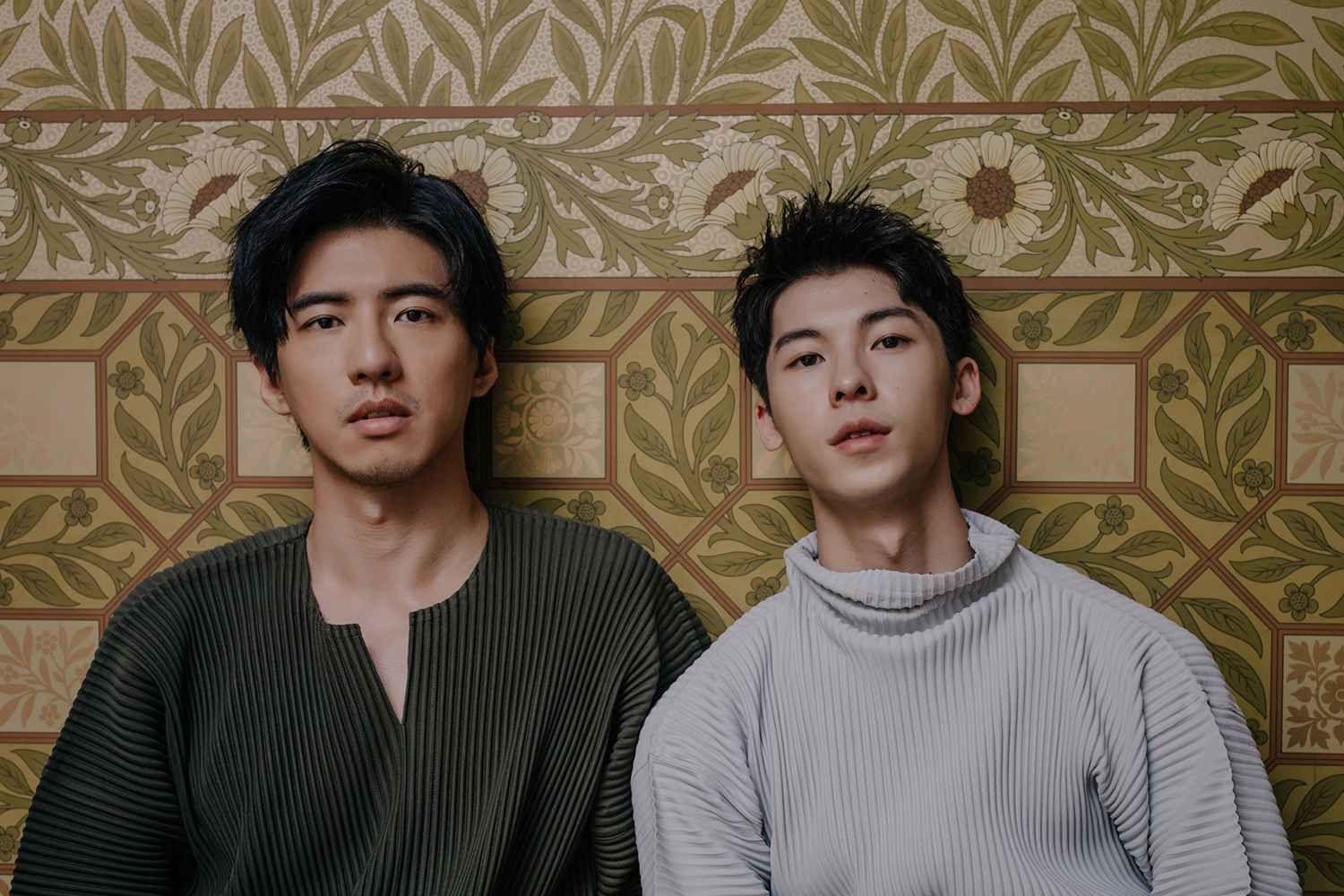

演員是一種卑鄙的生物:專訪許光漢 ╳ 傅孟柏

「他頒獎給我的啦,很開心欸。」

2017 年第 52 屆金鐘獎,許光漢與楊貴媚、蔡凡熙頒發迷你劇集電視電影獎最佳男主角獎,傅孟柏在聽見自己名字時震驚出神三秒,他上台領獎,許光漢看著他,拍著的手沒有停。這是傅孟柏與許光漢的首次同框登場。那一年,許光漢因為植劇場正開始發光,傅孟柏拿下了第一座男主角獎項,他在典禮台上聲音有些顫抖的說:「我今年 30 歲,我的演員之路才剛開始。」

演員這份正職,對傅孟柏來說來得有些遲,訪問中他聽著許光漢的經歷、詢問「你幾歲了?」聽聞許光漢今年 27,他自我揭露:「差好多喔,我 31。」許光漢因為植劇場系列《戀愛沙塵暴》與《姜老師,你談過戀愛嗎?》成為年輕一輩備受矚目的男演員,亦正亦邪的演出,讓人無法忽視他體內的演員爆發力。確實許光漢躍上檯面比傅孟柏更早,但是成為一名好演員的路上,他們同樣不敢怠慢的走著。

|

|

演員之路 NG 中

傅孟柏因《最後的詩句》拿下最佳男主角是七年的積累,剛退伍時,他一邊當攝影師、一邊等待演員工作,拼命試鏡之餘偶爾會接到廣告,但是零星的表演機會無法穩定經濟,「那段時間也非常沒有安全感,永遠不知道下一個工作、下一份錢什麼時候會來,開始懷疑人生。」為了平衡開銷,他在等待演戲工作時磨練著自己的攝影技能,從平面攝影做到動態攝影,從做助理到獨立接案:「累積了一些穩定的案源,後來開始能拍小型廣告,漸入佳境,已經可以 cover 我絕大部分的生活費,開始體驗到好像有經濟能力了。」正當攝影事業要起飛,有了演戲工作上門,拍《一代新兵之八極少年》的一年間,他邊軋戲邊接案:「禮拜天有記者會我還是硬接,收工也回來剪片,我不想要放掉,是因為不確定演戲能不能帶來什麼。」

傅孟柏拍廣告攝影的日子還曾經遇過許光漢前來試鏡。在尚未成為正職演員的路上,他們歪打正著,從平凡的小男孩、平凡的願望裡長出理想。

許光漢童年就是個運動小伙子,熱衷乒乓球,回到家母親跟婆婆總是在哼歌,他清亮的嗓音跟著唱,高中因熱音社開始對舞台有點意思,「後來我有去參加《刺蝟男孩》的表演課,是姚坤君老師讓我在表演裡感到自在。」傅孟柏則從畫漫畫、打籃球、專攻美術,到進了北藝大導演組後又跑來做演員,「那時候也都沒想過演戲,是這幾年才感覺到,好,來走走看這條路,看能走到什麼程度。」

畢業後的許光漢同樣有一餐沒一餐:「邊打工邊等試鏡的日子大概維持兩三年,我打滿多工的,咖啡店啊,酒吧,義大利餐廳,優格冰店也有。那時候不了解什麼是等待,現在會懂,哇那時候居然可以撐那麼久。我不知道欸,就是一個傻勁。」他想了想說:「當時身邊的人也都在演藝產業裡,看自己會覺得,我怎麼還這樣?其實就是渾渾噩噩的,那時候家裡很擔心,媽媽常跟我說,是不是不要再打工,去外面找份工作就好?我不知道怎麼跟家裡人交代,就用騙的,說喔沒有啦我有接到一些工作,還好是有接一些平面,還騙得過去。」

曲終人散的患得患失

最困難的往往不是對他人說謊,而是說服自己。等待的患得患失,傅孟柏天天想你天天問自己:「我在幹嘛啊?為什麼我要這麼迎合別人?那根本不是我的樣子,就開始懷疑自己,每天一直問,我為什麼要做這件事情?我身為人的價值是什麼?」他當然眷戀演員工作,但是他更想知道自己是什麼。賣掉一台摩托車,把身上所有存款帶去日本待了一個月,每天像幽魂飄移在東京的街巷裡。

|

|

|

「我要去上野公園看櫻花,但看到一個街頭藝人,他戴著一個白色的面具,身穿燕尾服在跳舞,他瘋狂跳著直到表演結束、觀眾鼓掌,他把面具拿下來,滿臉都是汗、但充滿笑容,一直謝謝大家。他說如果你們喜歡我的舞蹈可以買我的 DVD,不用直接丟錢給我。買到最後一個人走了,我看到他把笑容收起來,沒有表情的擦汗。」傅孟柏這個故事在幾個專訪其實都說過了,但他描繪的身歷其境、櫻花飄下來的速度、場景的顏色,依然忍不住讓人入神。「我在那個山丘上瘋狂地大哭,我一直問的『自己是什麼』,好像在他身上看到了一些。」

「還有,這個瞬間,我不知道該跟誰分享,我覺得好孤單喔,世界上只有我一個人的感覺。回來以後一切都不一樣了,我踏實做攝影,演戲就看緣分。就變成現在這樣。」享受著用演員作為媒介與世界連結的瞬間,於是懂了曲終人散的寂寞。傅孟柏看完櫻花回家,已經沒有了患得患失的感覺:「因為有攝影這份工作,見任何導演我就是用一種心情:你喜歡嗎?不喜歡沒關係,但我會準備好,你要我準備什麼我都準備好了,但是我們不強求。」在這樣的狀態裡,他開始撿拾回自己的自信,他笑著說:「這三年,我就完全在拍戲了,已經把攝影機賣掉。」

許光漢也懂得那種患得患失:「現在的狀況當然比以前順利一點,那個恐慌不是來自於擔心你的工作,這只是表面上的。最深的是對於自己的恐懼。」許光漢因為不是科班出身的演員,難免有種自卑和遺憾:「其實像孟柏跟幾個北藝大的朋友會互相討論表演,甚至導的東西,這種我都很羨慕,也是我很希望加強的。我可以體會他為什麼會哭,很多時候,那個東西,你只能自己跟自己奮鬥,只有你知道自己在奮鬥什麼,你會擔心你的能力不足,無法去給予,給予角色東西。」

許光漢說,事到如今,自己偶爾還是會有想哭的念頭。表演於他,或許類似對初戀的悸動,又甜又疼。他對演員事業的踟躕,直到再次進到植劇場、遇見姚坤君老師才確定下來:「我就更加確定了。她讓我覺得表演是很好玩的事,她不是教你表演,是讓我們從她身上發現表演。」

|

|

|

|

|

演員是一種卑鄙的生物

對傅孟柏來說,演員是孤注一擲後的獲得,對許光漢來說,演員是懂得去給予。許光漢説起拍戲過程裡最大的收穫:「在拍戲的環節裡,我很喜歡大家都很專注的把一件事做好、而我是其中一份子的那種感覺。我們共同要說好一個故事。我能藉由角色,去看見社會上更多的事,那是我的快樂,但是我的痛苦也是從這裡來。」看著既存的事實,血淋淋打在角色的肉身,許光漢因為這些人活著更謙卑:「我只是演戲,投入一段時間以後我就可以離開。但是那些人,那是他們的一輩子,他們一輩子都要這樣子生活。」

演員若為角色發聲,共振體是全身,將身體做為一種載具,他們在摸索演員的路上有了更痛更紮實的訓練。他提過不少次植劇場《姜老師,妳談過戀愛嗎?》遲緩兒陳威政的角色使他改變:「那個角色影響我很多,我是真的去跟他們一起工作才明白一件事。我以前會知道要關心他們,知道那是比較弱勢的族群,只停在我知道,但沒有真的去了解。了解以後才會發現跟你想的不一樣,他們真的很努力,真的不會比我們差。」陳威政的不證自明留在了金鐘獎戲劇男配角的入圍,更在他的生命裡留下深深的刻印。

傅孟柏也談這種演員工作的一體兩面:「在一個角色生命裡的時候,因為他的痛苦而我感到快樂。我成功詮釋了痛苦,我感受到他的痛苦,在角色本身是痛苦的,但在演員的角度是快樂的。就是你發現,哇靠好難過好難過喔,休息的時候突然知道剛剛有多投入,會有一種快感。」

許光漢說演員有種旁人無法干涉的自得其樂,也是前面談過的孤獨:「感覺就是很沈浸在那個世界裡面,雖然說那個世界旁人看是很痛苦的,但是你專心在裡面時是很滿足的。」

|

|

傅孟柏是很誠實面對自己慾望的人:「就不用負責任。所以其實很卑鄙的。很多人說演戲很辛苦,但我覺得當演員滿幸福的,一輩子就這麼短,我們可以有機會像光漢去體驗那樣的人生,比如說演遲緩兒、殺人犯。他當然會產生社會使命感,他的人生不需要為這件事付出代價,可是他經驗過,他也用演員這個角色說了這些話。」被理解的許光漢用充滿愛心的眼神看向他:「嗯!這個很棒。演這個角色你不會有任何包袱,那就是卑鄙,現實人生並不是這樣子。」傅孟柏也說:「一不小心就會變成逃避現實的一種手段。保持一個正面的態度去看待這些是比較重要的,不然會很危險。端看你怎麼去對待這個權利。」

他笑稱,我到現在還在逃啊!「我一直在等下一個角色。那天在拍一個雜誌,拍嗨了,攝影師一直給我指令,比方說,你現在是一個臥底,你要開槍把你的好朋友殺了。他不斷亂跳設定,拍得很爽,突然間說,好我們現在拍個比較靜態的,你現在做你自己就好了。我就開始猶豫,嗯⋯⋯要怎麼弄?」

他做足了這麼多角色的表情與張力,卻忘記自己的五官:「我覺得這個很好玩。一直在告訴自己,不要忘記自己是什麼樣子。持續演下來,所有的角色,多多少少他們的影子會留在你身上,跟你會有化學變化,你一定不可以忘記自己是什麼樣子,必須隨時提醒自己。」

沒有不能演的角色,沒有脫不了的內褲

背負過不同影子的身體,骨子裡留下了斑斕的痕跡,那些劇本裡活生生的人,多少影響著他們。譬如許光漢在《1006 的房客》飾演的殺人犯:「那個角色讓我想到社會上很多案件,一言不合就情殺。在拍時我會讓這一切動機合理化,我會去思考他們的成長背景他為什麼會做這樣的事?」許光漢也說明在演《姜老師,你談過戀愛嗎?》時其實沒有太多時間深究自己的黑暗面:「我用很本能的方式去演。我其實不太會講這種感覺,有些時候在演戲時就是一個本能。很多人說演戲就是生活,其實真的,演戲很多時候,大腦是在放空的。」

「人都是會有黑暗面的,我把我心裡有的那些東西拿出來反應,我剛剛想,其實這兩個角色(陳威政與周大軍)都是有他們好的一面,我覺得這跟每個人的生活很像,人都會有好與不好的一面,只是你想要呈現的比例多少,你要說那個時候黑暗面融入角色裡嗎,也有可能,吼這要怎麼講啦⋯⋯」他似乎有點氣餒自己不善言詞。談這麼多下來,許光漢的核心總回到同理心。他一直很耐心傾聽,傅孟柏講話時他偶爾接球偶爾撿球,不只微笑,甚至笑出了牙齒來,我問光漢你在笑什麼呢?他又笑得更開、眼睛瞇成一線看著傅孟柏說沒有啊。

啊,怎麼好像有點腐呢。

|

|

傅孟柏也印象深刻在演《最後的詩句》時對角色的建構花了些功夫,因為要了解一個橫跨 16 年的角色,他去圖書館看了 16 年間所有大事件的報紙,在角色思維內建不同年代的氛圍。這部戲裡他曾經全裸入鏡,許多人問他是不是一種犧牲?他當時是這麼回答的:

「我覺得最犧牲的不是脫不脫,而是犧牲了更好的表演。」

「對啊,就不差那條內褲了。劇本就寫一條內褲嘛,現場確實那條內褲很礙眼。在那個狀態下,你要讓女主角同情你,甚至讓觀眾同情你,你就是最赤裸的,你什麼都不能穿。導演問我:『不穿內褲效果會不會比較好?你覺得呢?我尊重你的想法。』我想了一下,好啊,脫掉。」

傅孟柏坦率起來好像小學生:「最不爽的就是,這顆拍完之後,不對,不是這樣子,只能懊悔懊悔懊悔!(很重要說三次)這沒辦法補救的。」

明年也即將上映一部他全裸的戲:「哎唷,其實裸不裸我真的覺得沒差欸,需不需要才是重點。這個動機,行為會不會加分?會加分就做。有動機就什麼都可以。」

對於表演,傅孟柏幾乎是抽離身體放開自己,那條界線,並不是「自己」去拿捏,而是「故事現場」掌握所有分寸。許光漢也有這種不設界限的意志。比如人家常問他,你喜歡演偶像劇還是電視電影呢?這種彷彿有種政治正確導向的預設題目,他都說:「我不會覺得有什麼是不能演的,只要有好角色都應該珍惜。」許光漢希望快速累積演員與角色的焊接,坦言自己還年輕,必須有更多嘗試:「說好不同類型的故事,必須有不同的表演方法。我不會特別定位自己,但是下一階段的目標,真的很想演長片,我想像那會更專注,更投入,我想要待在裡面工作。」

「賀歲片可以嗎?」傅孟柏好奇詢問。「可以呀,感覺可以吊鋼絲什麼的,沒有嘗試過的我都很好奇。」他的心態和入行前並無不同,世界很大,而他還很小,必須走更多路,去碰撞與冒 險。事實上,傅孟柏的詢問是因為他這兩年都在中國大陸拍片,因為接觸的都是電視劇居多,對於選擇表演路徑的不同有很深刻的體悟。他所接觸到的演員執行力強悍快速,在這樣的精準裡他猶疑起來:「什麼指令都很厲害,馬上做到一百分給你,一切都很到位,我也曾有過跟不上的感覺。所以我就反覆思索這個東西到底是什麼?拍藝術片、商業片、拍偶像劇,其實都是不一樣的表演方式,希望能從各式各樣的演員身上得到不一樣的經驗吧,都是很好的學習對象。」但最重要的事,還是提醒自己:「不要把那一塊給捨棄了。」

原來最難的不是前進,而是記得回頭:「不管在什麼樣的形式下都能享受表演,感到有趣,那種最純粹的渴望吧!」

演員的最後一條內褲,是放開身為人的高傲,是演員對「自我」的底線,讓自我低於故事,他們並不考慮自己這樣還是不是帥帥小生或是超級男神,說得少做得多,反覆用表演強調著,演員就是戲的一口氣,一口氣上來了,戲就有範有樣,更像活生生有血有肉的人了。

|

|

|

|

|

.jpg)

.jpg)