你以為異性戀正常嗎?在科學眼中,沒有一種性向是典範

編按:同性戀曾有一段被關進集中營治療的歷史,甚至,在當今仍有部份國家,同性戀會被處以死刑,這種賤斥同性戀、非典型性別的案例不勝枚舉。在臺灣同性婚姻釋憲案後的公投、信望盟提出的同性結合專法,都在助長整個社會歧視與打壓異性戀價值以外的所有人。面臨層出不窮的校園性別霸凌當刻,我們還要有幾個孩子摔斷腿、跳樓,才能看見,無論性別性傾向性別認同,任何人都有愛人與被愛的權利,這些生命本該自然盛放,是誰訂立的異性戀唯一價值使其悲傷殞落?

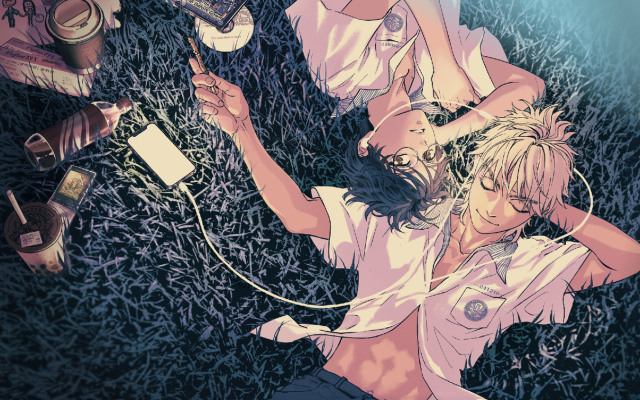

《正常的人》以漫畫記錄了十個有關同志家庭的故事,其中涵納同志本人、父母、跨性別、愛滋患者的故事,那些日常寫實,有淚有痛,都是最真實的生命形狀。本書也收納五篇法國學者專文,針對光譜裡的不同生命型態提出下一步,BIOS 挑選其中〈異性戀:規範的產地〉,進一步深思:為什麼該被解釋的只有同性戀者,你以為異性戀是正常的嗎?而「正常」兩個字,可能只是你身體與心靈的牢籠。

|

|

異性戀是自然的?

儘管一般來說,異性戀似乎是世界上最「自然的」事實,但在生物學論述上頗難獲得理論根據,而這裡就出現了個有趣的問題。抑或,嚴格說來,很少有人想過,另一個性別對我們的吸引力是否由某種生理機制所控制。實際上,到目前為止,生物學家、醫生,以及,老實說,整個社會關注的問題,比較是著重在同性吸引力的原因何在。種種研究均針對其他、異常:該被解釋的,是同性戀者。從此,開始了一切可能方向的探索。有些學者從大腦尋求同性戀的起因,其他比較是朝著荷爾蒙層面來思考,否則可能是與基因有關的缺陷。

精神病學。第一批關於「同性戀」「起因」的研究就是在精神病學的架構裡誕生且隨之發展起來。一如皮耶-奧利佛‧ 布歇爾(Pierre-Olivier deBusscher)所解釋的,這波同性戀醫學化的核心作者是克拉夫特-埃賓(Richardvon Krafft-Ebing),自一八八九年起維也納精神病學的首席教授。他的著作《性病態》(Psychopathia Sexualis)於一八八六年問世,且在整個二十世紀不斷再版。同性戀在這本書裡如同一種性反常,是克拉夫特-埃賓應用於其他反常狀態的理論原型;它是先天的,且對應到一種來自家族畸變的病態遺傳,是性別倒置的徵兆。其他精神病學家則進一步延伸他的分析。

根據馬格南(Magnan)的論點,同性戀是後天併發的脊髓、腦部問題;由某種與後皮質功能障礙相關的敏感性機能不全所引起。這個「同性戀腦」的假設,因而成為整個二十世紀大量在人體上進行諸多醫療實驗,比如腦葉白質切除術、電擊療法、心理療法、厭惡療法等的合法藉口。

有些學者從大腦去探尋同性戀的成因,其他則比較是從荷爾蒙的角度:因而也牽涉到內分泌學。二十世紀初,研究人員試著把性荷爾蒙分離出來,雌激素、黃體素與睪固酮。但是一九二九年,拉克爾(Ernst Laqueur)在男性尿液裡發現了女性荷爾蒙。此一發現使他得出以下假設,即這些相關患者之所以是同性戀,是男性與女性荷爾蒙比重失調的結果。此一理論使這個問題同時得到解釋與解決。為了「治癒」同性戀者,只要讓他們身體裡的性荷爾蒙重新獲得平衡即可。不幸的是,治療幾乎沒有取得預期的成果,而且對實驗主體產生災難性的影響。然而,這些通常是強加在「患者」身上的治療,在許多醫生的眼裡是真正的「成功」,且同時被丹麥的內分泌學家卡爾‧ 維爾涅(Carl Vaernet)在希姆萊(Himmler)的支持下,施用於布亨瓦德集中營(Buchenwald)。

除了精神病學和內分泌學之外,同性戀成因的生物學研究主要是在遺傳學的架構下蓬勃發展起來的。從摩瑞爾(Morel)與克拉夫特-埃賓以降,科學論述即出現了病態遺傳與畸變的問題討論。這是何以,一九〇四年時,奧地利精神病學家恩斯特‧ 魯丁(Ernst Rüdin)建議讓同性戀絕育以保護雅利安族,而他從一九三三年起,加入了希姆萊所帶領的遺傳專家委員會。且在那之後,出現了許多為了提出同性戀產前診斷的可能性的遺傳學研究,一種被優生學幽靈籠罩的期望。但是這些同性戀成因調查研究,完全沒有給出任何預期成果,這也促使保羅‧ 卡麥隆(Paul Cameron)博士(保守政治行動會議領導人,總部位於美國)於一九八五年主張:

「除非從現在開始三或四年間,出現什麼醫學幸運的偶然,否則在這些爭論不休的選項裡,必須正視同性戀的根除。」

|

|

| © Casterman/ bd BOUM 2019;圖/Audrey Spiry;文/ Hubert(取自《正常的人 》,臉譜出版提供) |

一九九〇年五月十七日,在經過生物醫學上數十年來關於同性戀「成因」的研究,以及種種「治癒」他們的方法之後,世界衛生組織終於承認同性戀不是一種疾病。顯然,在這個領域建構的假設所導致的結果,從「科學」的角度而言無法令人信服,而從「治療」的觀點來看著實是一場災難。不過,「矯正治療」的企圖在世界上許多國家依然存在。無論如何,值得注意的是這些理論都特別關注同性戀,而非一般的性傾向。也就是說異性戀的關鍵問題仍被放任不管而蒙昧不明。我們試圖闡述的,仍然是其他、異常、違反自然,且幾乎沒有斬獲。

總之,我們迫切期待精神病學、內分泌學與遺傳學能解釋這個現象,但直到現在,他們沒有提出任何科學解釋。只不過,可以思考的是:如果我們知道何以某些根據多半都是與同性戀有關,或許也就能知道為什麼會有另一些指涉的是異性戀。比如,倘若歷經從前那麼多研究,「終於」識別出「同性戀腦」的特徵,相對地「異性戀腦」的特徵即可能被揭露。但是在此刻,不管是哪一個都無法從科學上賦予定義。

自此我們可以合理歸納出,就跟同性戀一樣,在很大程度上,異性戀在今天仍然是種費解的現象。

異性戀與精神分析

精神分析,處在狹義的醫學領域邊緣,對同性戀的起源亦提出了一些解釋。這些(假設)命題都太有名了:性行為的退化形式、孩童時期的固著、戀父或戀母情結,典型的反常結構等等。這些(偽)學術理論成為整個二十世紀每個家庭的母親所使用的教育手冊裡,令人作嘔陳腔濫調的公認文本,教導她要怎麼做才能避免孩子變成同性戀。在此又一次,就像常見的狀況,即為什麼(「同性戀的成因是什麼?」)的思辨式問題成為怎麼做(「透過什麼方式可以防止同性戀?」)的操作思考。

這些由精神分析所制定的理論假設對全體社會造成了不容忽視的實質後果,特別是在教育相關領域。我們對異性戀的成因幾乎毫不在意,但是對它的維護與保存卻相當憂心,特別是針對年幼者。倘若良好的性行為(也就是異性戀,因為這個字最終從一九三〇年代起,開始擁有當今所指涉的意義),倘若異性戀其實是一種演化或學習而來的結果,如同佛洛伊德所解釋的,那表示它可以,且也許、甚至應該以某種方式來教導。那麼在這個議題上放任不管的話可能會產生相當棘手的影響,故必須採取行動。

從此以後,整個二十世紀,奠基在最「先進」的「科學」研究之上,教育者一邊設法在兒童身上製造異性戀,一邊宣稱這絕對是與生俱來的,此外並壓制可能導致同性戀的種種來源,宣稱這是違反自然的。以此雙重悖論為代價,這起社會工程的目的,可說是製造自然。

即使這些精神分析的命題理當自始至終被視為假設,但研究這門學科如何將異性戀理論化仍然有其用處。抑或事實上,從一開始,新興的精神分析即明確地將這種以為異性戀是天生的錯覺,視為其成因。

因此,在一九〇五年的《性學三論》裡,佛洛伊德寫道:「一個男人會對女人產生絕對的興趣,同樣是需要解釋的問題,而不是什麼理所當然的事。」

對他而言,異性戀並非一種意識的直接資訊。正如他在同一個論述中闡明的:「男人對女人絕對的性趣同時也是一個需要釐清的問題,而不是建立在一種從化學自然的最終機制中脫穎而出的吸引─這樣單純的事實上」。異性戀在他的眼中,遠遠不是一種天然、化學或生物化學資訊,就好比再說到同性戀吧,亦是其個人精神史的體現。

此外,佛洛依德藉由揭露孩童本質為雙性戀─這一點在他看來同樣是一種多型態的反常─企圖指出異性戀是一種從最年幼時即開始自我建構的、極為困難的心理學習。這樣的立場他不只在這本書裡提出。比如,一九二〇年,在《精神官能症、精神病與性倒錯》(Névrose, psychose et perversion)一書裡,他再次主張:「我們必須說正常的性,其本身亦是,基於選擇對象的限制。」

在這層意義上,精神分析有意闡明異性戀絕對不是一種天生的傾向。

所有情結的剖析,特別是伊底帕斯情結,都試圖證明之。然而,就算這些精神分析的命題或假說大量傳播,且根據這樣的分析,異性戀應當是一種後天養成的性格,簡言之就是與同性戀一樣棘手,這種想法在絕大多數的人看來仍是陌生的,甚至在一些精神分析學家眼中亦然。

|

|

| © Casterman/ bd BOUM 2019;圖/Freddy Martin;文/ Hubert(取自《正常的人》,臉譜出版提供) |

異性戀與文化

「異性戀文化」。這個前所未有的概念聽來豈不如同一種單純的荒謬嗎?「同性戀文化」的概念經過滿長一段時間才浮現,但是今天,大量的書籍與文章均使用這個措辭,且單單在法國,近幾年就出現三本關於這個主題的辭典:分別由拉里維耶(Michel Larivière)、勒雷(David Lelait)、艾利彭(Didier Éribon)所編纂。基於此,我們是否能夠談論所謂「異性戀文化」?異性戀行為當然是存在的,但是造就它成為一種獨特文化的是什麼?

事實上,「異性戀文化」的確有人在討論,卻遠稱不上普遍。實際上,儘管人類天性顯然需要異性,物種才得以繁衍,人類文化卻不盡然必須是異性戀的,亦即男女伴侶與男女之愛在文化、文學或藝術表現上,未必總是處於象徵性優勢,就像我們檢驗舊社會或「遠古」社會所得證的。

更進一步來說,或許也該捫心自問,是否這些異性戀文化―也就是在那些異性吸引處處可見、被教養、讚頌的文化―只不過是基於歷史原因所構成的特殊狀況,與經濟和殖民擴張有關,故而貌似普遍。實際上,在許多社會裡,儘管異性戀行為已司空見慣,卻從來不曾被提升到愛的形式,更不用說激情。它們建構出一種社會客觀必備條件,而性別的社會關係顯然是由這種必備條件來加以組織,但是它們鮮少獲得昇華,男人對女人的欲望被視為必要卻同時是次要的。在這樣的情境下,它們無法受到重視,這也解釋了通常在這些文明裡少有屬於愛的位置。現實裡,對於愛的重視,或較為精確地說是對異性之愛的重視,似乎是我們西方國家的特性,就像鮑斯威爾精準地指出:

工業文化使這個主題成為真正揮之不去的煩擾。觀察西方現代文明的古蹟,我們可能會覺得愛是十九與二十世紀工業社會的主流關注焦點。文學作品、藝術、流行音樂裡有壓倒性多數的主題都是對愛的找尋,愛所啟發的禮讚或是控訴;這一點比這些文化訊息所針對的傳播受眾之本質(他們都已婚或年紀太老以致於這個問題無法觸及他們)更令人驚訝。那些沉浸在這片愛情海的人都傾向認為這是理所當然的;許多這個主題的專家本身對他們在其中成長的文明裡所占據的優勢地位渾然不覺。或者,鮮少有遠離工業化的舊文明或是發展遲緩的文明已準備好要接納這一點─也就是西方沒有任何人會對:男人存在是為了愛女人而女人存在是為了愛男人這樣的事產生懷疑。否則大多數的人,無論屬於什麼時代、什麼區域,應該都會認為這種衡量人類價值的標準是狹隘的。

許多文明,包括昔日的西方社會,都更為關注其他文化主題:頌讚英雄人物或是異於平常的事件;對季節的沉思;對成功、失敗或是農業週期之不確定性的觀察;家族史(愛情在其中的角色是被限縮的,但不完全缺席。);對宗教或政治傳統的研究或規畫。

基於這樣的事實,如果異性繁衍是人類社會的生物基礎,異性戀文化則不過是眾多建構之一,而在這層意義上,它不該被視為一種唯一且普遍的典範。

這個西方文化的特徵應該以它原本的樣貌來思考:也就是社會-性的一種機制。不過直到今天,這個主題很少用這類語彙進行分析,因為要達到這樣的目的,必須完成認識論真正的革命:把異性戀從「自然的法則」中帶出來,並讓它進入「時間的法則」,也就是進入歷史。

.jpg)

© Casterman/ bd BOUM 2019;圖/Virginie Augustin;文/ Hubert(取自《正常 的人》,臉譜出版提供)

《正常的人:正常與否,誰說的算?十種不同性別認同、性傾向者的生命情境與心聲帶來的啟蒙及思索》

作者:于伯特

出版社:臉譜

出版時間:2019.05

.jpg)

.jpg)

.png)