他們都不壞,只是沒有好好待我——專訪呂雪鳳,人生這堂漫長的表演課

自己的名字出現在入圍名單上時,她正在上廁所。姊姊和三個兒女在外面看直播,她在洗手間裡聽見他們尖叫:入圍了!入圍了!她衝進客廳,第一句話是問:入圍了什麼?

「導演很酷,他每次都不告訴我們哪個演員報名了哪個獎項。」名單公佈前,她收到劇組通知,請她先寫好入圍感言,仍舊不告訴她到底報了什麼獎。張作驥說,反正只是入圍而已,又不是拿獎,感言隨便,越簡單越好。

她最後寫了近四百字。

也許是略長了,又被媒體拿來炒作她當年得金馬最佳女配後上台一連六分鐘的致詞。這次感言無聲,依然千迴百轉:「首先要謝謝的是金馬獎,今年又給了我一張⋯⋯我在思考如何形容這張『門票』⋯⋯該說是千金難買嗎?⋯⋯感謝導演在本次電影中,加入我的本業──歌仔戲──以一個戲曲表演的工作家來說,這也是我的一點私心⋯⋯」感言是用打的,因為她其實不會寫字,認得字形卻不曉得筆順。人人都用鍵盤的時代,她反倒不顯突兀了。

說自己「3C 白癡」,卻懂得開直播和粉絲聊天,會逛「靠北影視」,「我還有 IG 帳號喔。」像年輕人一樣把 Instagram 喚作 IG。描述自己得知入圍女主角時的心情:「灑花灑花灑花!」也很鄉民。興奮地歡呼幾聲,又沒頭沒腦地跑回廁所,兒女一頭霧水,「奇怪,媽媽剛剛不是才從廁所出來?她現在是進去哭嗎?」其實她是又尿急了。

「緊張啦,每個人的反應、變化都不一樣。我就是覺得尿急,又跑回廁所坐。」她說。

這便是呂雪鳳得知入圍時的情景。有些荒唐,更多是可愛。今年靠《那個我最親愛的陌生人》再度問鼎金馬,原來導演幫她報的是女主角,她也是看直播才知道。五歲開始演戲,算起來,今年正好是她演員生涯第五十年。

家/家人

《陌生人》裡,她飾演的王鳳是妻子、母親和阿嬤,為了維繫家庭,自欺欺人。丈夫外遇,她忍;女兒入獄,她帶大孫子。電影外,呂雪鳳的兒女以前對媽媽的事業也沒那麼關心,「我演的電影他們不會去看、我拍的電視他們也沒有看。他們出門,也不會說媽媽是我。」

其實還是為了家。五十歲以前,呂雪鳳背債,什麼工作都接,和兒女見面的機會真的太少。早上小孩上課,她在睡覺;晚上他們睡覺,她剛回家。偶爾一兩次比較早收工,她一開家門,小孩總像看到鬼一樣跑回房間。

呂雪鳳的大姊負責顧家,和孩子們更親。「姊姊如果有什麼事回台中,一兩天不在,大門一開、三個小孩是像無尾熊一樣衝過去抱,手也上去腳也上去。」她沒埋怨,對一手帶大她小孩的姊姊只有感謝,只是更年輕的時候看到這場景會心酸。心酸也沒什麼,反正她沒時間心酸太久,下一秒她還得想明天要做什麼、有什麼活要幹。生活沒有空間讓她擺情緒。

對外,她是生龍,是活虎。我們走在工作室旁巷弄,攝影師請她站到花叢旁,她抓起葉子樹枝對它們熱烈地笑,彷彿它們對她說了什麼甜言蜜語。其實直到五、六年前,她回到家,往往累得不知道自己是什麼表情。「從小就習慣了,在外面再怎麼累,講話還是很有活力,讓人覺得這個人很健康,幾乎看不出來我身上有什麼症狀。但回家之後,全部都跑出來了。小孩說我臉很臭。」她說,「我是不罵人的,我不會發脾氣,可是他們說他們看了會難過,所以選擇不看。我想,他們小時候應該覺得討厭、有點排斥吧?但這講起來是很傷人的。」

「他們小時候大概⋯⋯怎麼說。我可能曾經被他們瞧不起吧?」

她自己小時候也怨父母。父親好賭,欠債,有時打母親。母親被打也要發洩,就打小孩。「可我爸是壞人嗎?他不是。」童年的戲團圈子裡,父親是出了名的「好」,別人賭錢賭輸了,他把自己贏來的錢借他們,只為了留住朋友繼續賭;一定要玩到自己輸光,換他向別人借,別人當然不肯借他。「他只好向老闆借,那有借也有還,是我們在替他還。」

「外面一講到我爸爸,是比大拇指的。他也喝酒,但他酒性很好,醉了就睡覺也不會鬧,還不用酒伴,自己喝自己開心,所以也從來沒和別人吵過架。他對老婆對小孩很壞,但他沒有罪大惡極。但對我們而言,他當然不是好人。」

明白父親不是好人,但不知為什麼,呂雪鳳後來的丈夫竟也像她的父親。在外頭混兄弟混得重情重義,只是累了妻兒。「有一晚他接到一通電話,講完之後一言不發抓住我的手,把我手上的金戒指硬拔下來。我大聲問,幹什麼!他說借一下,朋友被人家砍了一刀,現在人在醫院,需要錢。」

對外人講這些,呂雪鳳還是笑:「我就想說,你要混也混大一點,是不是?當個小弟,結果負責去付錢、去喝酒聊天……好歹混個大的,混大的還有錢賺。」她還是覺得他不壞、他沒有殺人放火。在她眼中,他不邪惡,只是沒有好好待她。

《陌生人》裡,王鳳一手撐家,女兒卻也跟了個渣男。有場戲,她得知出獄的女兒又去找那男人,衝上樓破口大罵,罵著罵著卻好像輸了。戲裡女兒的角色設定豈不像過去的呂雪鳳自己?她說她如今的心境不是對鏡,只是對照。

「片中我的角色,是一個很守規的、規矩很死的一個人,但有些事情要認命。妳還要不要這個女兒?擋不住她,那要不要跟她硬槓?硬槓下去,搞不好連女兒都沒有了。所以,妳只能吞。」

二十多年前,呂雪鳳未婚生女,本沒有打算婚事,卻逢母親過世,想到母親生前最大的遺憾是兒子早夭,有個女婿做半子也算了結心願,就辦了婚禮。「我也不知道我媽媽會不會反對。她那時也沒辦法反對了。」她說在戲裡,她當然不同意女兒。女兒顯然選擇了一個不好的,做母親的到死也不會同意的。

然而,無論戲裡戲外,最後她都是為了家人而成全的那一個。

夾/夾縫

從歌仔戲到電影、電視,觀眾看呂雪鳳演什麼都遊刃有餘,那不是天賦,是歷練。什麼都會,是因為過去的她沒有選擇「不會」的權利。出身賣藥團,做過牽魂歌、道士、酒店小妹、工地小工,回家以後還要做家庭代工。五千個皮包,兩天後要交,「下班之後所有時間就在車那個。我天生就會車嗎?不會,都要學。不學?不學就沒有錢啊!」

她舉起手,撥了撥頭髮給我們看,說:今天這個髮型也是我自己弄的。

命運讓自力更生成了她的習慣。不敢說樣樣精通,但至少要及格。她說,縫包包縫棒球帽,人家說車幾針就是幾針,不能歪就是不能歪,歪了人家就不收了。學不用學到最好最頂尖,但絕對要達標。是人生讓她懂得這點。

還在歌仔戲班時,她就已經嚴以律己。公演前再怎麼心疼錢包,她還是坐計程車移動,為了保護自己的身體安全;演出結束後,戲班裡的人約吃點心,她一概不去,真餓了回家自己找東西吃就好,因為演員要把握時間休息,維持最佳狀態。與拍片不同,歌仔戲台上不能重來,三場演出就算有兩場完美,只要有一場落了一句詞,那就是漏氣。

這態度,她帶到片場。有些演員習慣讓副導搭詞,她不讓,自己來。「我照著我的情緒給對手,對手才會有那個情感交換嘛!」拍攝時中場休息,有些演員會上樓休息抽菸,她不跟;攝影師要調光,叫助理去站點,呂雪鳳說不用去,我來,我本人來站,你看我調最準。

《陌生人》有場戲,是她默默聽女兒說話。呂雪鳳每次拍都哭,哭到張作驥跟她說「妳可以不用哭,我們這裡沒有拍特寫」,她又笑又氣:「啊不然你來演演看,這哪有不哭的?我們不來糊弄那一套。我不管你特不特寫,你有沒有特寫是你家的事,我又不看你鏡頭!」

在片場,呂雪鳳特別疼愛飾演她孫子的李英銓,或許因為看到了自己。李英銓休息時也不亂跑、不玩手機,就站在場邊觀察其他演員。有次她走進李英銓的休息室,看見十一歲的他在玩玩具,開口逗他:「怎麼一直玩同一個玩具?膩不膩啊?明天買新的給你好不好?」沒想到他回她:「怎麼會膩?這個就是要玩熟、拿熟啊!我們片子裡面不是有一個玩具的戲嗎?」原來他在玩的是戲裡擺在他房裡的道具。

「他也沒有請客要我說好話,該誇的就是要誇:他真的非常進入狀況、誠心誠意要跟我們大人做同一件事情。我坦白說,我幾乎沒看過小孩這樣。」

讚賞之中,顯見她看人看事的標準。呂雪鳳後來才知道,原來在現實裡,李英銓正是她學生的學生。

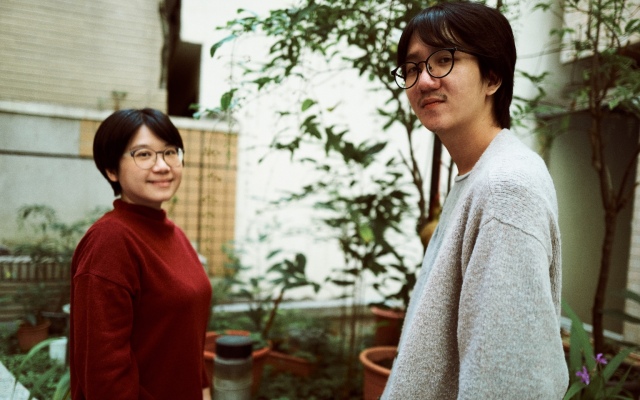

.jpg)

無論在哪個劇組,她態度如一,別人看在眼裡。有她在的地方,一天兩天下來,沒有演員敢叫助理代勞,也不再躲回休息室梳化。我說這豈不就像在對整個劇組做身教?呂雪鳳大笑,說她沒想這麼多。從夾縫中走過,她是她人生的學生。而透過她,其他人似乎也從她的人生中學到什麼。

三年前,她終於還完了身上的債。但到了今年參與《我的媽媽欠栽培》歌劇,她還是興奮地說演出完後要加入歌隊。「很想研究,同樣是唱高音,為什麼歌仔戲是這樣唱、西方聲樂是那樣唱⋯⋯我很羨慕他們可以視譜演唱,不像我們以前要一直聽聽聽,用背的,背到滾瓜爛熟才能上台。」以前有經濟壓力,做這些是為了賺吃,不做會慌;現在沒有經濟壓力了,做這些是興趣。苦痛不再擠著她往前,但她繼續走,因為如今,走能使她快樂。

假/真假

除了新聞不斷提及的那場市場崩潰戲,《陌生人》裡有另一幕讓人印象深刻:王鳳又與女兒爭執,吵到一半,罹阿茲海默症的丈夫卻拿著相機走出房間,以為枕邊人是女兒在學校的老師,低頭輕聲致歉,客客氣氣請她不要再罵女兒了,來拍張照吧。剛才還面目猙獰的王鳳,立刻掉下淚,掛上微笑,站挺身子讓老公拍。而他的相機裡甚至沒有放底片。

「不管他知不知道,我都要帶一個笑臉,跟他笑著拍照。那心是非常酸的,一邊拍一邊在想,人為什麼要做到這麼假?可是當然要假,因為我所忍受的這一切,包括我忍受我的女兒、忍受這個家,都是為了這個丈夫。你不在的時候我還可以稍微武裝,但只要你在、你一旦出來了,我全部都可以拋掉。」

順著她的話頭,我說觀眾一定能明白那笑是為了維持那個家。呂雪鳳卻把我話裡的「家」聽成「假」,解釋一陣,竟正好為劇中角色下註解:「其實假假真真,真真假假,我知道我的笑容是假的,但我的心是真的:在你的面前,絕對不能有不好的畫面,這是我的真心。但我知道我假得很悲哀,因為我在演給一個失智的人看。」

就像不告訴演員報了什麼獎,張作驥排戲時也不告訴演員該怎麼演,上面這些領悟,都是演員的揣摩。拍《醉,生夢死》時呂雪鳳只有四場戲,這回在故事裡戲份吃重,她還是只能靠自己。導演放生演員到一離奇的地步,甚至直到訪問當下,呂雪鳳自己都還沒看過剪好的電影。

「記者常常問我洗澡那場戲,其實光洗澡就拍了兩天,一場在浴室一場在房間,觀眾看到的是哪一場,我自己都不知道。」呂雪鳳說,能夠那麼完整地回答問題,是因為每個當下都是真真實實用心在演,否則早就忘光了。

「導演給我一張白紙的碎片,而且不是用攪碎機喔,是用剪刀剪的那種碎片,裡面有各種形狀、大的小的,讓我去拼。」她比喻,「這比拼圖還難,拼圖至少上面還有圖,可是這是一張白紙;這張白紙拼完之後,上面還要有線條、那線條還不是我自己畫就好,是整個劇組包括導演包括對手一起畫上去。你說有多困難?」

「他以前還拿過什麼最佳原創劇本⋯⋯我跟他拍那麼多次戲,從來沒看過半次劇本。訪問的時候他說劇本寫了快五十次,我說怎麼不給我看?他說他自己看就好。」

笑罵之中,聽得出她沒生氣。順勢而為,本就是她的拿手好戲。

「演員一直是個騙子,一直在欺騙觀眾。要相信『我』在裡面的角色是成立的,我哭你才會跟著哭、笑你才會跟著笑。但是,雖然是騙子,演員要做一個很誠心的騙子,騙別人之前要先騙自己,把自己騙倒。這很容易看得出來。所以,才會有所謂『很能演的演員』,和所謂『不用演的演員』。」

問她想當哪一種,她沒正面回答,微笑著說自己想當忠於角色的演員,可以演,也可以不用演。年紀到了,經驗充份,除非劇本或導演特別要求,否則她不會用太過冒險的方法演戲,舉手投足不靠想像,靠的是生活早已給她的。

多年前呂雪鳳父親中風,無法自行排便。怕會脫肛,所以不能太常灌腸,她和大姊只能一人按摩腹部、一人按摩肛門,伸手進去清理沉積的糞便,一粒一粒,一粒一粒地搓出來。聽她說完這段,電影裡她獨自照料失智丈夫的情景,忽然像一件小事了。

「我的生活就是我的養份。我認為藝術來自於生活。」明明是一句常見的宣言,呂雪鳳說來有那份力道,因她自己就是自己的鐵證。

「我接觸過的東西太多太複雜了,有些東西甚至『不能不演』……這幾年債還完了,算是比較能休息,但休息也不能廢。我的休息是為了把我身上的東西洗掉,要把某些匠氣、拿手的洗掉,不要玩同一套了。」

從真到假,假到真,如今要再往下一步。她說,太專業未必是一件好事,因為她是一個演員。

價/價值

採訪現場,她唱起了一首日文歌,是從母親身上學的。回到童年時代,日本人在台灣,常常有官員到歌仔戲現場「檢查」。母親是小演員,大戲輪不到她,只好穿著日本裝束,髮髻上插朵白花,官員一來就衝上台唱日本歌、拔日本刀,做做樣子,以保整個戲團。年幼的呂雪鳳聽著聽著,竟也記得了旋律。

那是她心中歌仔戲真正的樣子。當學者說著歌仔戲的傳統如何如何,她看見的是本土文化當時的伸縮與韌性,一切都是為了存活。「日本人會讓你演歌仔戲嗎?後來國民政府連台語都不給你講,會讓你大搖大擺演歌仔戲嗎?說歌仔戲如何傳統、樂器如何不能有『西樂鼓』,拜託,我們那個年代怎麼可能沒有西洋樂器?野台都在用電子琴了。」

「人力缺少,你能有什麼辦法?配樂有弦仔、有小吹,但小吹很難吹,要用中氣,有人從早到晚吹到吐血,只好換樂器,先換 Alto,再來換 Tenor,最後連 Tenor 都吹不了,就換彈吉他、電子琴。歌仔戲不是沒有傳統,但傳統從來就不是歌仔戲唯一的樣子。不是只有楊麗花、許秀年演歌仔戲。一個文化能夠維持傳統,是因為運氣好,條件夠;運氣不好的,流落在民間,只能酬神、賣藥、廣播,還不能活欸!」

《陌生人》裡王鳳也教孩子們演歌仔戲,而丈夫及他的外遇對象卻是京劇演員。鏡頭中兩相對照,歌仔戲班演出前吃便當、自上妝、小孩子在廟埕跑來跑去;京劇卻是在精緻舞台上搬演、觀眾喝茶用點、一個演員上戲有五個人幫他梳化。「你叫京劇用電子琴看看啊,不被罵翻,我才輸你!兩種戲都存活下來了,但觀眾會知道它們的下場不一樣。他們還是那麼高貴,我們還是這樣。我不會嫉妒,因為嫉妒沒用,這就是現實的問題。」

原來,入圍感言裡謝謝導演放入歌仔戲,一句話背後有千言萬語。呂雪鳳多希望觀眾不只是看見而已。

這領悟,其實正是戲中角色的隱喻。導演沒說,呂雪鳳自己摸透了。「這個老公,別說他不喜歡我,就算他喜歡我,人往往是『我喜歡你,但我瞧不起你』。要不然何謂高攀?誰不想高攀?」菜市場裡那段崩潰大罵,是她心裡的結,也是文化與歷史的結,「我丈夫是一個上校,另外那個人才是配得上他的真愛。可是殊不知,人啊,真愛往往是沒有結局的。」

忽然她的手機響起。「媽媽不在家,出門了。但我等等就會回去。你不用幫我買晚餐。謝謝你喔,愛你,愛你。」結束通話,她說是兒子打來。「我們家小孩都知道我很宅,我們家下面就是 7-11,但我連 7-11 都不去。」

五十歲之後,她和孩子的關係好多了。不用故意巴結,其實小孩也都到了知道媽媽在做什麼、為了誰而做什麼的年紀。她或許真的曾經被他們瞧不起,但現在他們會打電話來,問一句需不需要晚餐。「他們以前瞧不起的可能不是這個媽,而是我做的某些事,比方說替前夫還錢,比方說離了婚還在養婆婆。以前我沒辦法和小孩子解釋那麼多,也很能體會他們的心情,畢竟,當我的小孩也沒有很幸福嘛。」

我們遞過面紙,她擦了擦淚,馬上又笑了。想起她剛剛說自己在外頭總是不讓人察覺自己的疲憊,不禁又問:雪鳳姊,妳是不是很為他人的快樂而活?

她頓了頓,然後說:別人的快樂就是我的快樂啊。

正值電影宣傳期,她說導演不多話,不懂得在記者會上放梗,但她敢講、敢沒形象,樂於做陪襯,所以新聞報導一出,「呂雪鳳煞到張曉雄」、「呂雪鳳狂搓四小時哀怨沒反應」⋯⋯「他們來了,你總要有一點東西讓他們寫。我比較三八,但我是天生那麼三八嗎?也不是。只要大家 OK,我覺得我們都能幫到彼此,你們是來幫我加分的,我也要讓你們滿意。」

採訪在這裡停了下來,因為不忍再讓她這樣給予。停止錄音,我告訴她稿件完成之後會再給她看看,她說不必了。「什麼叫做給大家歡樂?就是我自己樂在其中。互相學習互相幫忙,坐在同一條船上。我很尊重每個人,不只老的,年輕的我也很尊重,因為尊重別人我會快樂。」

過去追錢、被錢追。現在,呂雪鳳終於能在心裡擺放一些更重要的事情。

她站起身,悠悠地走向洗手間,沒有一絲累態。無法分辨那是不是不讓人看穿的偽裝,但一切讓人寧可相信,她真的已如她口中那些參透世事的句子:

別人的快樂就是她的快樂。因為她是一個演員。