汪正翔評論|拔下來吧,我們看布列松時戴的那片濾鏡

我們想像中的布列松(Henri Cartier-Bresson)是一位紀實攝影大師,他前往世界各地記錄重大事件,表現人道主義的情懷。現在在北美館的展覽也是呈現這樣的布列松。譬如宣傳中強調布列松拍下(記錄)的中國,強調布列松親自沖洗每一張底片(一種對於紀實攝影大師的形象)。但真正的布列松跟這個形象很不一樣。他說自己是一位糟糕的記者,他拍照完就把底片送到紐約,不想再管,而他真正熱愛的是超現實主義。

攝影需要自己的神

布列松之所以被塑造成一個紀實攝影大師,一個原因是,攝影需要建立自己獨立的地位,而在當時,其中一個方式就是抹除攝影跟繪畫的關係。

舉例而言,典型攝影史敘述 1839 年攝影術成熟之後,攝影短暫的進入了畫意攝影(Pictorialism)時期。此時的攝影家以模仿繪畫作為攝影是藝術的一個方法,譬如畫質很柔和,主題如同古典主義繪畫一樣,與歷史、宗教相關。自 1900 年開始,現代主義攝影與畫意攝影發生了巨大的斷裂,攝影家如 Alfred Stieglitz 強調攝影自身的特質,於是一種直白、銳利,強調攝影自身特性的攝影出現了。我們所熟悉的攝影史都是這樣說的。

但這並不是實情,即便進入了現代主義攝影,攝影家仍然深受繪畫的影響,如 Alfred Stieglitz 本人就從印象派繪畫學習到了日本版畫切割畫面的技巧。諷刺的是,這樣一張照片卻被視為現代主義攝影與畫意攝影分離的起點。布列松的情況也是這樣,傳統攝影史在描述布列松之時總是有意忽略或是降低他受超現實主義(Surrealism)的影響,好像布列松作為攝影的神,怎麼能受到別的媒材的干擾。

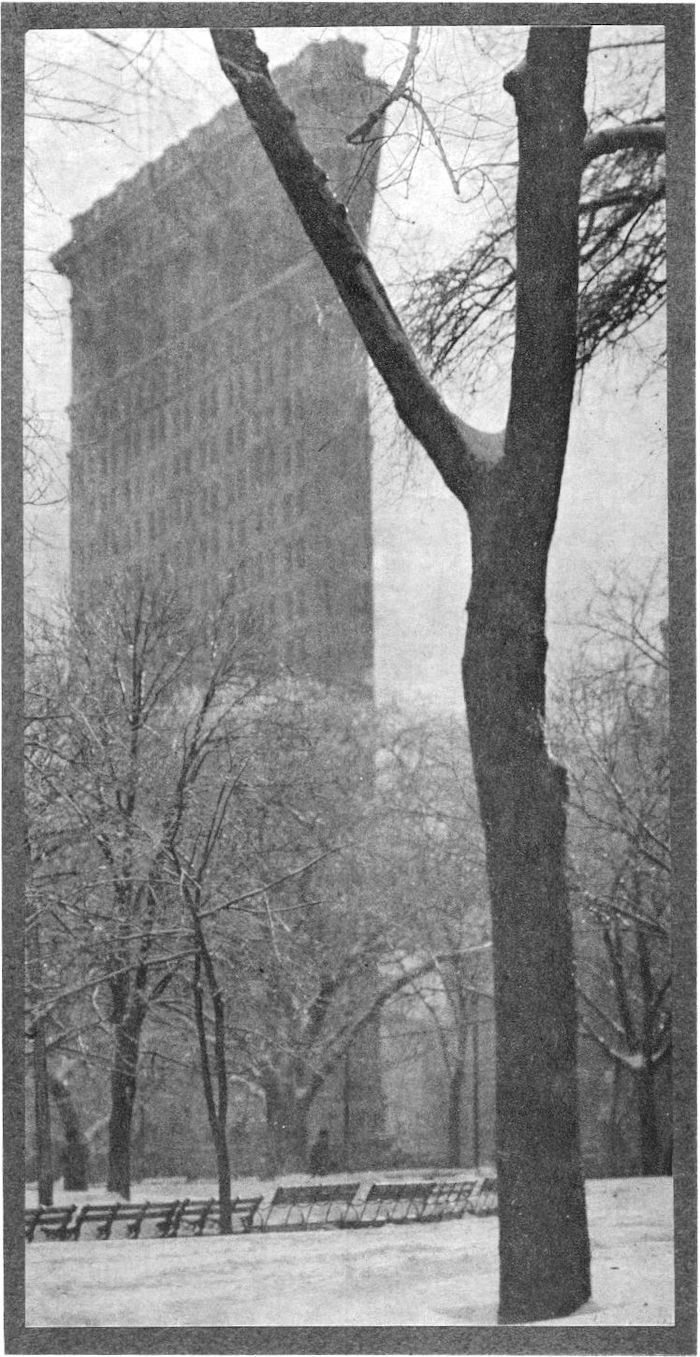

Alfred Stieglitz,《Flatiron Building》。在這張照片之中 Steiglitz 運用日本版畫的構圖技巧,讓事物被邊框所截斷。

布列松其實很超現實

但實際上布列松以及整個現代主義充滿了超現實主義的基調。我們透過下面這幾個方面來觀察。超現實主義的繪畫有一些特徵:描繪幾何形狀、色塊與線條、重複出現的圖示(如瑪格麗特)、內部循環的構圖(馬蒂斯),表現日常又荒謬的氣氛(基里科),以及處理生死永恆的題目,這些是不是拿來描述布列松與好多現代主義攝影也可以?事實上不只是布列松,整個現代主義攝影都是這樣,桑塔格說現代主義攝影其實就是超現實主義,就是在彙整這個觀察。

由此我們可以理解為什麼桑塔格對於布列松以及整個現代主義攝影有諸多不滿,為什麼她認為攝影無法幫助我們理解現實。因為照片本身就是一個很模糊的媒材。舉例而言,這裡有兩張照片,一張是巴勒斯坦士兵,一張是以色列士兵,對於大多數人恐怕乍看之下都不知道哪張是哪邊。就算我們認出來了,它所傳達的意涵也很曖昧,好像在說人都會哀傷,或是戰爭都是殘酷的,結果就是現實的層次被取消,一切都等同了。這種模糊的傾向又透過超現實主義進一步被加強,表面上布列松拍攝「各地的人」,但實際上他們都是一樣的「人」。

.jpg)

布列松的照片具有一種超現實的氣氛,其中關鍵之一就是他運用了某種蒙太奇的手法。(亨利.卡蒂耶-布列松,《在

南市區的一間肖像畫舖子,作

品不是實際寫真就是從相片臨

摹,上海,1949 年 8 月》 © 亨利.卡蒂耶-布列松基金會/馬格蘭攝影通訊社)

布列松的接案形象

布列松會被認為是一個「紀實」大師,也不完全是世人對於布列松的誤會,而是布列松某種程度上對外展現的一種標籤。

布列松曾經接受訪問,記者問他,他覺得事實重要嗎?他說:「我對於事實沒有興趣,我的興趣在超現實主義。」雖然布列松嘴巴上這樣說,但是 1956 年他在 MoMA 舉辦展覽時提及:羅伯卡帕(Robert Capa)曾經告誡他,千萬不要被貼上超現實主義的標籤,因為這樣就接不到案了,如果要有標籤,那個標籤只能是報導攝影。

從這段自述我們可以發現布列松是有意識地去維持一個報導攝影家的形象。也確實布列松的照片在 1947 年之後有更強烈的報導特徵,這使得我們更容易忽略了那個在報導攝影之下布列松的真實樣貌,與他身為創作者的複雜自覺。

對象先決

因為布列松紀實攝影大師的形象太過於深植人心了,以至於布列松拍攝的題材常常引起我們的注意,更勝過布列松藝術的手法。

.jpg)

布列松的照片往往指向一個重大事件,以致於觀者忽略他照片高度形式的部分。(亨利.卡蒂耶-布列松,《一日將盡,排隊的人們仍抱著希望能買到黃金,上海,1948 年 12 月 23 日》 © 亨利.卡蒂耶-布列松基金會/馬格蘭攝影通訊社)

譬如在布列松展出之後,網路上有人在討論布列松這次展覽的政治動機,為什麼是選擇拍中國,為什麼要在這個時候?但如前所述,對於布列松這樣受到超現實主義影像的藝術家,他總是將現實組織在形式當中。追問他照片的政治觀點或是照片反映的現實,對他而言是沒有那麼大意義的。

布列松的照片確實有觀點,但是那個觀點主要是一種後設的觀點,是將世界抽象化之後才會形成的一種美學意見。這導致布列松無論前往中國或是西班牙,拍出來的照片都非常的形式化。我們可以參照另外一位攝影大師薩爾加多,他總是呈現一種壯麗的影像,至於美麗背後各地社會、歷史與文化複雜而且差異的結構,往往就被忽略了。

所以與其問為什麼北美館選擇了拍攝中國的照片,不如問為什麼北美館凸顯了布列松攝影當中的題材,並將之描述成一個反映政治、歷史現實的攝影家?為什麼肯定布列松的人,會試圖去發現布列松照片中的現實意義、而非美學形式?我們並非不能討論攝影家選擇題材以及他所處的時代,但是對於布列松這樣一位高度形式化的攝影師,這樣的檢視就有點奇怪。

布列松之後

理解布列松不那麼紀實的那一面,也有助於我們回答一個問題——如果我們要超越布列松這樣的攝影,那我們可以有怎麼樣的攝影?

一開始我們會陷入一種恐慌,因為好像放棄布列松以及現代主義攝影那一整套,好像就放棄攝影一樣。可是如果我們考慮到布列松以及整個現代主義攝影跟超現實主義的關係,我們也許就不會這樣的悲觀。如前所述,布列松的攝影深受超現實主義影響,即便是 1947 年之後布列松受到卡帕的影響,運用更多報導攝影的手法,布列松的照片依然是牢牢的依附在抽象的視覺形式之上。只是說攝影實踐超現實主義實踐得太成功了,成功到攝影的人忘記這也是從繪畫借來的東西,反而當作攝影自身的一種技藝。但如果我們跳出這樣的框架,我們就會知道走過布列松所建立起那一整套的方法,並不是拋棄攝影的本質,也不是否定紀實,而只是走過了某一種結合繪畫發展出來的攝影實踐。攝影的本質從來都沒有「純粹」地被發現。

布列松曾經給了我們一個美好的幻象,但是現在我們應該有足夠的自信,繼續探問攝影獨特的地方。

《布列松在中國 1948-1949|1958》展場圖,北市立美術館提供。

《布列松在中國 1948-1949|1958》展場圖,北市立美術館提供。

布列松在中國 1948-1949|1958

時間|2020.06.20 - 2020.11.01

地點|北市立美術館(中山區中山北路三段 181 號)