洪靖專文|當氣候變遷昭示民主挫敗,拉圖的理論提供怎樣的思考?

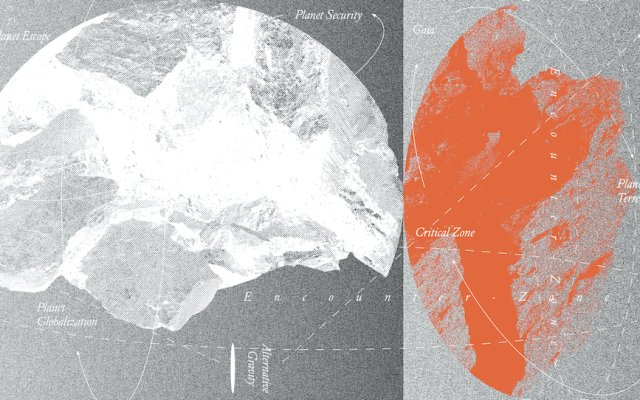

近年「行動者網絡理論」(Actor-Network Theory,以下稱 ANT)的創始者拉圖(Bruno Latour)猶如國際巨星,往返於世界各地——當然包括台灣——策展與論述,使用諸如蓋婭(Gaia)和關鍵區(Critical Zone)等概念,督促人們重視和省思當今的氣候危機。拉圖的著作以抽象聞名,有時讓人追不勝追。事實上,要理解他近年的思考,我們需要回到 ANT 的核心,以及他第一次把 ANT 和環境問題扣連起來的作品:《自然的政治》(Politics of Nature, 1999)。

如果 ANT 有什麼中心思想,我一定會說是「超對稱」(super- 或 hyper-symmetry)。在不滿意「科學知識社會學」(Sociology of Scientific Knowledge,以下稱 SSK)賦予「社會」極大——甚至是全然——解釋力的情況下,拉圖認為 SSK 的對稱原則太過單薄:SSK 宣稱正確與錯誤的科學理論都需要同一種類型的解釋,但為何這種解釋只能是社會的、而不是自然的?難道,愛爾蘭自然哲學家波以耳(Robert Boyle)之所以勝過英國的機械政治哲學家霍布斯(Thomas Hobbes),不就是因為他擁有號稱十七世紀粒子加速器的空氣泵浦,以及隨著實驗而來的各種自然現象?[註 1]

在拉圖看來,波以耳能贏,正是因為他有更多的盟友,而他根本不管那個盟友是人類還是非人(non-human)。對拉圖而言,一切二分法都是結果(待解釋項)而非原因(解釋項),「波以耳是自然科學家而霍布斯是政治哲學家」是爭議結束後的事,因此根本不該在事後拿著後者的語言來解釋前者的勝利。研究者不能視「社會-自然」、「人類-非人」、「價值-事實」等一系列二分為理所當然,而是應該追究「檯面下」各種人事物的連結。把人類和非人對等起來,都視為 actor——或者更精確地說,是 actant——正是 ANT 的核心;這也是拉圖認為 ANT 比 SSK 更對稱的主因。

.jpg)

拉圖。 © Taipei Fine Arts Museum

如果非人能夠造成網絡的改變(不論變強或變弱),那麼非人就跟人類一樣具有能動性。正是在這一點上,拉圖認為,環境危機肇因於:雖然我們對自然事物做盡各種調查,也製造出各種技術產品,但我們從未設想過它們擁有「能動性」,只視之為可控、被動、又安靜的配件。我們不曾在網絡中替它們安排適當的位置,以至於當它們一展現能動性之時,網絡的變動往往劇烈到令人不知所措。因此,如果我們想要處理環境危機,那麼我們最好設立某種機構和機制,擴大所謂的「民主」(democracy):可以發聲和投票的不只有人類,還有各式各樣的非人。這正是拉圖設想的「自然的政治」。[註 2]

在這個基礎上,拉圖開展了一系列的後續工作以及展覽。例如,已經跑了好幾個國家的「物的議會」(Parliament of Things),顯然就是「自然的政治」的實踐或者實驗。我們也不難看出,當拉圖嘗試動搖「物的本質」之時,他就等於一腳跨進了藝術的領域,因為當代藝術本身就是對本質問題的巨大追問。換句話說,賦予非人能動性,正是拉圖近年奔走於美術館和展覽廳的契機。今年(2020)的台北雙年展也座落於相同脈絡:一方面,既然自然的政治是一種擴大的民主,那麼就像不同的民主國家有不同的生活方式與型態,與非人的不同連結也反映或造就了對於環境危機的不同態度和作為,以至於「你我不住在同一星球上」;另一方面,多數展品忠實地反映了 ANT 的核心思想,透過各種精巧的安排與設計來凸顯非人的能力(能動性)。

我基本上同意 ANT 找尋出路的超對稱思維,但對於拉圖採取對稱策略感到猶豫,尤其當 ANT 與環境危機有所相連時。

首先,是賦予非人能動性時,ANT 經常遭受的質疑:物真的有能動性嗎?比如,在「物的議會」中,我們可以看到每個參與者手拿特定物品,想像這個物會說什麼,然後幫它說出口(這正是拉圖所說的「代言」);問題是,在整個議會中,有發言這個能動性的,究竟是人還是物?更有甚者,我們怎麼知道這個代言是準確的?會不會落入 SSK 對 ANT 的反批評:只是把代言的權力重新交還給最了解物的科學家?同樣地,我們也可以問,所謂的「協商劇場」,究竟是誰在協商?而各種藝術展演與作品,究竟由誰打造和擺設?

.jpg)

協商劇場試演場:離岸風電進行式。© Taipei Fine Arts Museum

第二,當拉圖看到非人也能造成改變,於是賦予非人能動性,但有沒有可能是反過來的?當我們看到杯子忽然裂開,再也不能裝水(之後——用 ANT 的描述——成為一個小花盆,改變了家中的擺設以及我們與花器的關係),我們的第一反應會是什麼?不就是去問「為什麼杯子會破掉」然後找尋可能的原因嗎?如果我們不會因此就說杯子有能動性,那麼為何我們看到人類有所動作就要說人類有能動性?換句話說,當物和人都能做些什麼的時候,結論不一定非得是「都有能動性」,而是相反:人和物都沒有能動性。

這個觀點乍聽之下不太合理,比起「物有能動性」更不符直覺。的確,這個說法並不容易論證,在這裡我只想提示一點:當小孩子看到螢幕上的動畫,有一個正方形從三角形的斜坡上滾下,而後面跟著一個也在滾動的圓形,小孩子通常會說「那個圓形在追趕正方形」。這意味著小孩子採用「能動性」來理解眼前的景象。這成為我們判斷孩童是否足夠成熟的一個可能的依據:如果孩子夠成熟,他/她就不會用「追趕」這種字眼,而是單純認為它們只是滾下斜坡而已。那麼,回過頭來檢視自身,面對人類行為時,我們是否一直就像個不成熟的小孩?

費南多.帕馬.羅迪給茲,《士兵(紅)》。© Taipei Fine Arts Museum

.jpg)

皮耶.雨格,《體外心靈(深水)》。 ©Pierre HUYGHE; Taro Nasu, Tokyo; The National Museum of Modern Art, Tokyo; and the Dazaifu Tenmangu Shrine

如我們能夠採用「都沒有能動性」的超對稱,或許更能達成拉圖希望緩解或者消弭環境危機的雄心壯志。氣候變遷之所以是個巨大難題,就在於解決它需要「大幅度的共同行動」,而這正是現今的民主模型難以企及的——大型動員一直不是民主政治的強項。也難怪科學史家納歐米・歐瑞斯克斯(Naomi Oreskes) 和艾瑞克‧康威(Erik M. Conway) 會在《西方文明的崩潰》(The Collapse of Western Civilization, 2014)一書中說,氣候變遷導致的全球崩壞,實際上代表西方民主理念的重大挫敗,而最後帶領人類重建地球文明的,很可能是像中國這樣傾向集權的政府。換句話說,試圖擴大參與名額的「自然的政治」,很可能只是加速西方文明崩潰的到來。[註 3]

我們應該問:為什麼「民主」在這裡會成為問題?原因正是:民主假設並且極度尊重人類的能動性,任何對於人類的改動或修整都需要獲得「正當性」(也就是權力上的同意),而這使得我們從未脫離人類中心主義。當我們發明和使用科技來調整或修補地球的「行為」(例如臭氧層破洞),我們從未想過——更不會接受——發明和使用科技來修正人類長期以來的不環保行為。我們在做的,只是用盡各種苦口婆心的文字和語言,透過教育來寄希望於人類的能動性。不難看出,這是「都有能動性」策略所潛藏的重大不對稱:科技只能用於修正非人,而不能用於修正人類。

拉圖的超對稱理念讓人稱道,也是 ANT 的精彩之處,但或許應該轉向另一種形式的對稱:人和物都沒有能動性。尤其當 ANT 顯然是以一種行為主義的方式來判斷能動性存在與否(某個 actant 有造成任何改變嗎?),我們似乎完全沒有必要假設「有所作為」必須來自一個神祕、沒有發源地、名為「能動性」的力量。沒有能動性的超對稱,或許更能打開動員、設計、或修正人類環境行為的可能空間,而「沒有能動性的人與物」,才應該是一個足以化解氣候危機的「自然的政治」打下木樁的真正基礎。

註 1|關於 SSK 對於波以耳與霍布斯的實驗哲學爭議的研究,詳見《利維坦與空氣泵浦》(Leviathan and the Air-Pump)。拉圖對該書的批評,則從一篇評論文章發展成《我們從未現代過》(We have Never Been Modern)一書。

註 2|若台灣書市對拉圖的環境論述有興趣,或許最應該翻譯的正是這本 Politics of Nature,畢竟此書才是《面對蓋婭》(Face Á Gaïa)與《著陸何處》(Où atterrir?)的思想源頭。

註 3|我認為,拉圖近年並非沒有意識到民主的問題,因為他在《面對蓋婭》中開始引用對民主批判最力的德國法學家/政治哲學家卡爾.施密特(Carl Schmitt),但這個路線是否繼續延續或開展,目前似乎不太清楚。

【洪靖】

高雄大學通識教育中心兼任助理教授、荷蘭 University of Twente 技術哲學博士。個人部落格:社技哲學。

2020 台北雙年展:你我不住在同一個星球上

以星球的角度審視人們價值之間的差異及其所帶來的影響,並對當前持續緊張的地緣政治局勢和日益惡化的生態危機提出詰問。

時間|2020.11.21(Sat.)-2021.03.14(Sun.)

地點|台北市立美術館(中山區中山北路三段 181 號)