我曾經無法面對吃檳榔的阿嬤——宋欣穎談《幸福路上》之後,用漫畫累積土地記憶

後來才發現,採訪宋欣穎的那天,正好是《櫻桃小丸子》作者櫻桃子逝世三週年的隔一日。還是有點無法適應,原來創作出小丸子、花輪、小玉這些角色的作者已經不在了,但是永遠不會長大的角色們還是那麼大聲吵鬧、鮮活地繼續在世界各處討人開心——這也是宋欣穎想要打造台灣版《櫻桃小丸子》的原因之一。

台灣版的《櫻桃小丸子》

從美國回來台灣,打從一開始,宋欣穎就是想做台灣版《櫻桃小丸子》的動畫影集,吃飯配電視時惹人噴飯的這種動畫。她興奮地寫下十幾個故事,想不到後來幾轉,2018 年誕生的是長版電影《幸福路上》,女主角林淑琪從幸福路走上了國際。

但那寫下來的十幾個故事,就像童年時光,總是尾隨在大人的身後,「我想既然放不掉,那就做漫畫出版吧!」故事綿延開來,因此有了上下兩冊的《幸福路上:童年時光》。

「大二的時候第一次看到《櫻桃小丸子》,就覺得,哇!怎麼會有這麼醜,個性又很差,一天到晚五四三的女孩子做主角啊!」這個充滿個性缺陷的小女孩,徹底顛覆宋欣穎對動漫主角的想像,「我小時候看的是《小甜甜》,就要:自立自強有信心,前途光明又燦爛。」宋欣穎唸出主題曲歌詞速度之快,不用兩秒。

她完全無法想見,小丸子這般懶惰、無賴的女主角會風靡全球,「便利商店有段時間集點會送小丸子的磁鐵,我媽媽跟我妹妹還為此吵架,吵說誰偷了誰的。」一部漫畫能跨越時代與文化地被喜愛,宋欣穎覺得關鍵之一,是庶民生活故事。

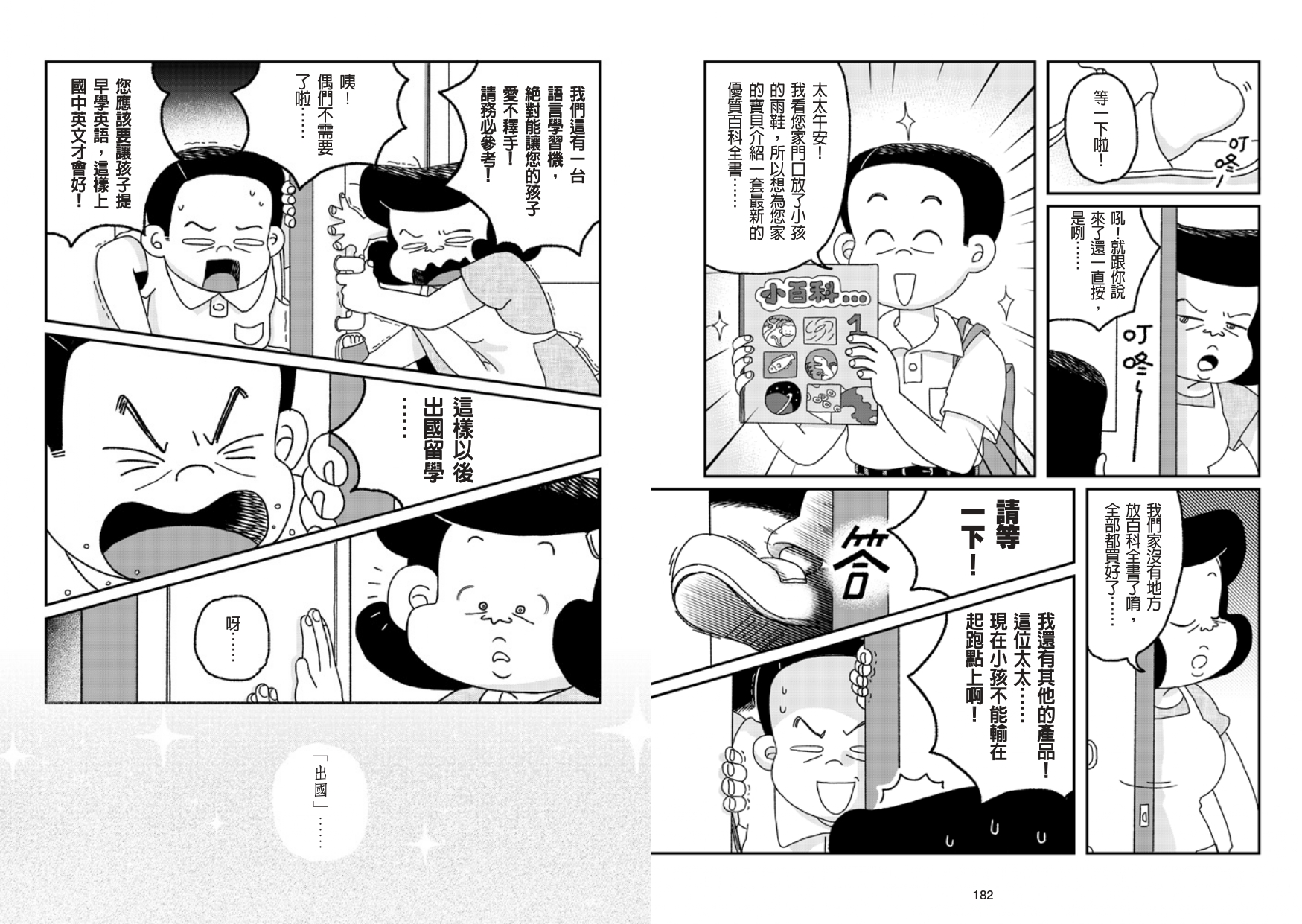

平凡的家庭,寫出每個人都會經歷的糗事,角色們有無傷大雅的壞心眼和缺點。「沒有人真的品學兼優,也沒有公主。」許多悲劇拉長了時間看就成了喜劇,觀眾和櫻桃子一起回望童年,似乎都在試著誠實接受自己的不完美。也因此《幸福路上:童年時光》的漫畫中,每一篇都有爆笑搭配一點疼痛,就像吃藥配糖果。

創作是沒有迴避

「其實,小丸子還是很殘酷的,誰跟你說它很單純?」成為一個說故事的導演後,宋欣穎發現在創作裡只能誠實,面對善與惡都不能迴避。

曾經有業內資深前輩告訴她,觀眾到電影院裡看動畫,就是要看溫馨可愛,放這麼多尖銳的問題幹嘛?宋欣穎毫無遲疑地回應:「我覺得不是,人沒有這麼笨,重點是你怎麼用一個好故事呈現議題。」

《櫻桃小丸子》的原型角色發展出各式都市傳說,都是這些角色溫暖外表下可能的現實,包含小玉家其實比花輪家更有錢、疼愛有加的爺爺其實是失智老人⋯⋯,就算不去考據這些軼聞,在動漫中也能嗅出一絲真實的滋味。老是喝醉的大男人老爸阿宏,透露父親角色的失能,小丸子與小玉、花輪等人之間赤裸地拉開貧富差距的寫照。

「當我在做台灣版小丸子,不可迴避的就是政治問題、教育問題,並不是我特別關心政治,是我小時候的年代或現在的台灣人,永遠都迴避不了這個問題。」

宋欣穎突然一陣笑,她說小時候真的相信有匪諜:「現在想起來,就是荒謬好笑啊!」

觸及各種現實,但宋欣穎始終認為自己不是議題先行的創作者。《幸福路上:童年時光》其中的〈壞小孩許聖恩〉,透過一名可以跟神明問牌的小男孩,不經意地講述 1980 年代台灣人中邪般著迷於彩券的集體發財夢,以及對「壞小孩」的刻板印象。宋欣穎解釋她一直都是角色先行,「我的腦袋中有抽屜在收集人,一路上看到什麼人,就被我分類放進某一個區塊。像許聖恩這個角色,應該是集合所有我小時候最討厭的男生的樣子。」

.jpg)

讓心中的角色自由搬演,她形容建立角色這件事情最後就回到:「我的生命裡有誰,他遇到什麼事情會做什麼選擇,怎麼談話,吃什麼東西⋯⋯」聽起來簡單,但從真實生命中淬煉出的角色,他們將結合作品中的世界觀、價值觀,甚至是主創者的盼望,而變形發展成第二人生。

像是櫻桃子的爺爺,像是宋欣穎的阿嬤。

Bittersweet

「我阿嬤是阿美族,我是一個被叫番仔長大的小孩。」阿嬤吃檳榔、喝酒、抽煙,從花蓮阿嬤家回台北的宋欣穎,背包裡阿嬤給的伴手禮不是零食餅乾,是一顆很大的巴吉魯(Pacilo,阿美族語,麵包樹果),「我就覺得,我為什麼要背這個啦!」很多她小時候以為理所當然的事情,上了小學之後才發現,原來不是。

「從小我就深深體會到歧視是什麼,因為別人都這樣對待我阿嬤。」這個「別人」,或多或少包含宋欣穎自己。

「阿嬤吃檳榔這件事情,我應該在大學之前都沒有辦法面對。」

創作成為她面對自己過去的一種方式。漫畫以三篇幅的〈我的魔法阿媽吃檳榔〉上、中、下,描繪林淑琪對花蓮阿媽從崇拜、誤解,到接納的過程。其中阿媽種種荒誕行徑,如吃各種植物、昆蟲,叫林淑琪買菁仔,把寵物雞「大俠」剁來吃,一再打擊林淑琪對阿媽的愛。但最後一擊是課本中關於山胞殺死吳鳳的故事,以及那一聲聲的「番仔」,都呈現出當時普羅大眾對原住民的歧視與歷史的獨斷。

漫畫最後,林淑琪學會相信的力量,在阿媽溫柔地告訴她如何擁有幸福後,阿媽坐上回花蓮的火車,林淑琪開心地跟阿媽說:「謝謝,再見。」而這或許是宋欣穎的請託吧。——哎,為什麼看漫畫會有惆悵的眼淚呀?

宋欣穎說,那滴眼淚也像是她的人格特質。「我在美國的導演老師說:『有些創作者的人格特質是 angry,有人是 hardcore,欣穎,妳的特質就是 Bittersweet!』」

拋棄瓊瑤、拋棄小甜甜,宋欣穎回頭去挖自己的回憶,把無法改變的現實寫成天真的故事。「我的 personal voice 是:我是女性,我有阿美族血統,我是亞洲人,我是台灣人。」可以笑,但不要忘記你的痛,這是宋欣穎追求的創作,從電影,到漫畫都是如此。

共同記憶的累積

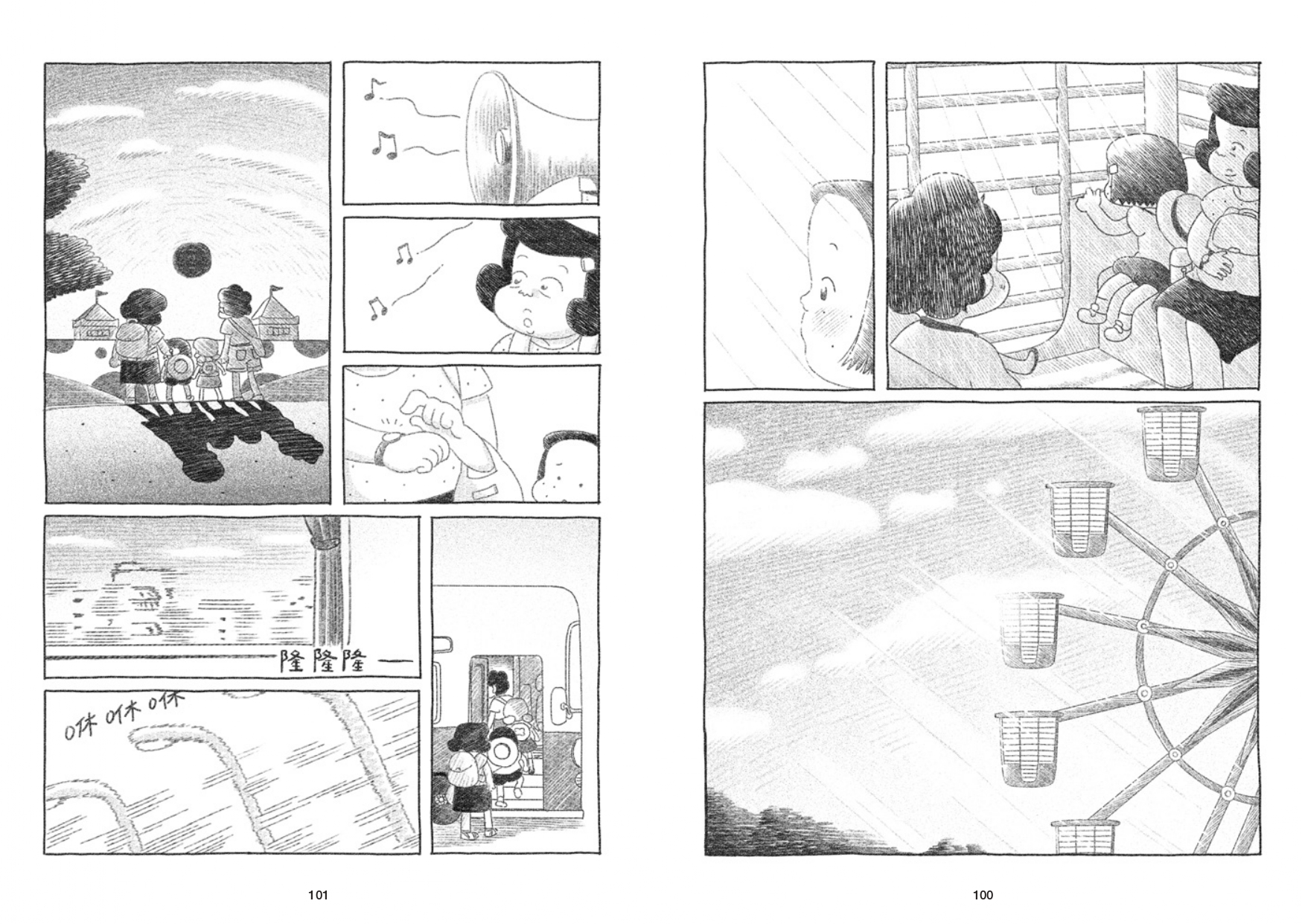

《幸福路上》的電影版本混雜著大人複雜視角,但漫畫《幸福路上:童年時光》則更貼近全年齡,「我一直回到林淑琪的視角去看世界,後來實驗結果是,小孩也看得懂。」

即便孩子們可能有看不懂的地方,也希望透過故事讓這些模糊地帶有被了解的機會。就有朋友和宋欣穎說,「小學四年級的孩子問他爸爸,番仔是什麼東西啊?另一個朋友的兒子問他,什麼是匪諜啊?」

.jpg)

從小看日劇、日本動漫長大的孩子,知道女兒節要擺人形娃娃,夏日祭典會穿浴衣放煙火,日本的文化與歷史從電視與漫畫爬進我們的童年和生活中,持續不斷,在我們的腦中埋下深刻印象。即使到今天,日本每年都有大河劇、晨間劇,宋欣穎說,這都是在重新複習歷史文化。

透過影視娛樂產業的影響力,文化不被輕易地遺忘,反而成為一種有力量的資產,帶著日本人回頭看自己是誰,也讓世界看見他們。作為一個在日本、美國留學與生活的文化工作者,宋欣穎認為創作就該如此,對於一塊土地是在儲存共同記憶,累積文化。面對國際,則在展現自我容貌中越發自信。

所以當這個世代的小小孩問父母親:「什麼是匪諜呀?」歷史與文化的土壤,就更豐盈了一些。

單相思有解

宋欣穎形容台灣單方面地熟知日本,這種關係就像「單相思」。但有沒有可能有一天其他國家也能依著某一個作品,更深入的看見台灣?《幸福路上》就是一封被接納且傳閱國際的情書。

電影版《幸福路上》上映後接連拿下大獎,除了第 55 屆金馬獎的最佳動畫長片,在國際上的呼聲之高,也超出宋欣穎預期:2018 年東京動畫獎動畫長片評審團大獎、德國斯圖加特國際動畫電影節最佳動畫長片、入圍第 91 屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片初選名單。

連這個世界上最愛電影的刁鑽法國人都為了《幸福路上》製作一本厚厚的冊子,用來解釋什麼是阿美族、台灣的政治發展情況、為什麼有這麼多種語言在一部電影裡。宋欣穎說冊子裡都是法文,她一個字也看不懂,但她非常開心驕傲。電影繞了世界一圈,她更加肯定本土、庶民、看起來稀鬆平常的故事對外國人而言是充滿魅力的,「我更加砥礪自已,做《幸福路上》是沒有錯的,就是要台啊,不然勒!」

原本懷著:「台灣的動畫電影?從來沒聽過吧」的心情走跳在國際影展間,沒想到宋欣穎不斷被瘋狂粉絲追著跑,有很多記者擠破頭也要來跟她說一聲:「妳是我的知己」、「這個世界上沒有人比妳更了解我」。原本一頭霧水的被告白,直到一位法國影評的一句話提點了她。

「那個法國人說:It’s so personal but it’s universal. 我才驚覺:喔,原來如此,我沒有發現。」

這些林淑琪的個人生命經驗,迷人、普世、發人共鳴。我們以為都是自己的歷史,國家的歷史,但沒想到這些情感與遺憾,也是世界的歷史,每一個人的歷史。

在電影成功之後,宋欣穎接收到世界的助力,當整部電影都在追求「我是誰」,那個「我」似乎也能在備受肯定中,面目清晰了起來。「我用我的作品,去肯定我自己。」與此同時,作品也回過頭來擁抱了這塊土地上所有的發生。

「電影原來有這麼大的能量,可以這麼跨越全世界,那我可不可以再多做漫畫、動畫影集,然後有一天像小丸子、哆拉A夢那樣貫穿全世界?」現在宋欣穎有更高的願景,漫畫的出版也只是開始,這個 IP 將會繼續發威,她說得很肯定。

「我的人生就愛做大夢。」她希望有一天,便利商店的集點贈品不再是櫻桃小丸子或哆拉A夢,而是《幸福路上》的林淑琪、莊貝蒂、許聖恩⋯⋯,是這些台灣的孩子,這塊土地的故事,與我們的幸福攸關的事。