如果你的父親在你旁邊,他會允許你難過嗎?李崇建 ╳ 高翊峰:慢慢學會不急著求生存

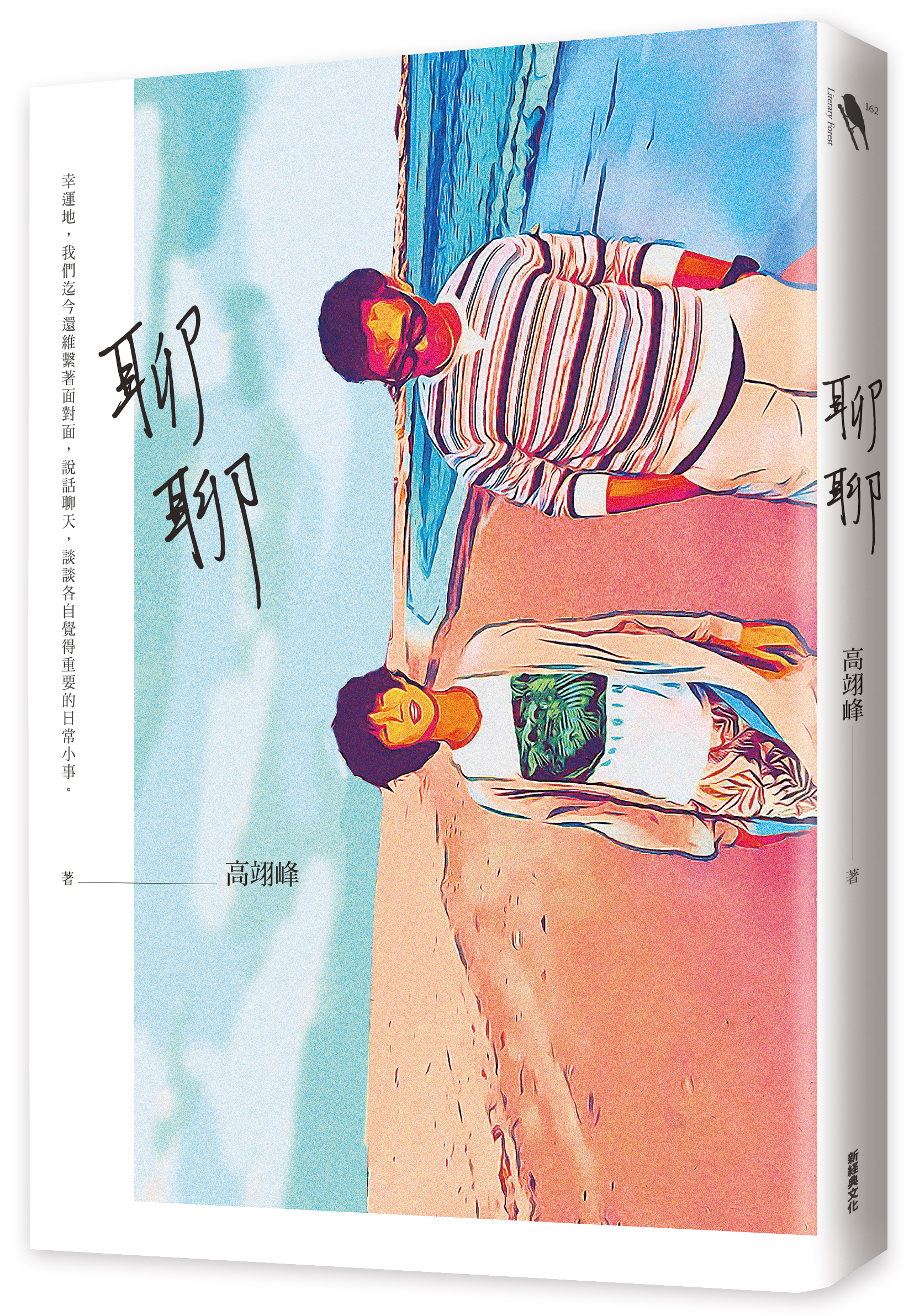

編按:因為《聊聊》,小說家高翊峰第一次來到台中辦新書講座,和認識了二十二年的老友李崇建首度對談。兩人都有文學夢,曾同為文學團體「8P」成員,而後漸漸走出不同的路,高翊峰擔任男性雜誌總編輯、寫小說;李崇建經營寫作班,《薩提爾的對話練習》為伴侶、友人、親子之間的溝通困境指路,帶讀者發掘與他人、自己展開深刻對話的意識。

高翊峰(以下簡稱高):

二〇〇五年後我們從 8P 各自單飛,我進入雜誌社工作了十八年,同時寫作到現在。沒有見到崇建的這段時間,我最重要的身份是「父親」。《聊聊》這本書看似跟兒子聊聊,更多是在反省自己——做兒子的時候、做父親的時候,我做了什麼,現在還來得及參與什麼。我們太久沒見,偶爾會在電話裡聊聊,今天終於面對面了。

李崇建(以下簡稱李):

聽翊峰講話就知道他是個溫柔敦厚的人,講話非常儒雅。我大學畢業後想寫作,因緣際會認識高翊峰。他年輕時非常帥,講話像詩一樣,在文藝營時,他的談吐常常讓營隊裡的少男少女落淚。

在文學創作上,我是一書作家,出完第一本短篇小說集就無以為繼,不像甘耀明和高翊峰,作品紛紛獲得大獎或翻譯成外文版本,非常出色。

後來我改寫教育書,二〇〇三年出版《沒有圍牆的學校》,在新竹辦新書發表會時沒有半個人來,書店店員問我:「沒有人怎麼辦?」我說:「那你願不願意坐下來當我的聽眾?」他們就坐下來。後來來了一個人,就是高翊峰,特地從台北來,這份情義我一直記在心裡。

高翊峰(左)、李崇建於《聊聊》新書對談台中場。

二〇〇五年我決定去開寫作班,翊峰說他也很想教小孩,想跟孩子連結。二〇〇七年我們在北京見面,高於夏還是嬰兒,睡在推車裡,翊峰說:「將來如果孩子教養有問題,能不能麻煩你?」他非常謙虛,而我當時也承諾了。

這有點像〈延陵季子掛劍〉的故事,最早我們一起舞文弄墨,後來我走上另一條路。

懂說話,也懂停頓

李:《聊聊》很好看,翊峰和兒子的對話像詩人、哲學家、思想家。小孩子本來就有很多創造力,端看大人能不能跟他對話,引起他的興趣,讓他不斷問下去。如果於夏跟我對話,可能會觸及另一個向度,翊峰的向度是文學、哲學、思考。讀了《聊聊》的人大概會跟我一樣,發現翊峰很善於「停頓」。

過去我跟翊峰說話時,他總是認真嚴肅地回答每一個問題。他沒辦法馬上回答時的神情,都讓我想到羅丹雕塑的〈沉思者〉,他會停下來,不好意思地說:「我得想一想。」

這樣的爸爸要跟小孩交流生活、思考、生命相關的議題,構成《聊聊》這本書。讀了三分之一後,我開始非常感動——有個爸爸可以這麼大規模、全面地跟孩子交流。

高:前幾天,我把崇建的《薩提爾的對話練習》交給夏,今天問他讀到哪裡,很巧的是他正好讀到「停頓」。

李:「停頓」是非常美的,它是個休止符。有的父親完全不說話,有的父親一直說話,像我爸爸就是話說不停的。要父親也說話、也停頓,這比較不容易。但對你而言,停頓搭配說話,好像不是很困難?

高:這個問題很妙,我想起《薩提爾的對話練習》裡有個十四歲孩子問:「為什麼我們要讀書?」夏有過一個問題讓我停頓很久,直到現在。

我曾和崇建在體制外學校教書過一段時間,非常喜歡,於是幫夏報名台北的實驗中學,順利抽中。讀了兩年,他很開心,學了很多東西,比如組織、PPT、社區田調,教學品質非常好。

到了九年級,他突然跟我說:「我想考普通高中,想要補習。」這是我跟於夏十四年來唯一一次僵持很久。他想說服我,但我拒絕,讓他讀體制外學校就是希望他不要走我們以前補習的路。他講不贏我,就聯合我太太一起。

我太太說:孩子主動要補習,你為什麼不支持?我說補習好像不是那麼適合他。後來於夏做了一件驚天動地的事:與他的奶奶,我的媽媽,一起聯手。沒多久,我媽打電話來,以質問的口吻說:「我孫子要補習,請問你哪個地方不准?需要錢我給。」完全不是錢的問題,在三人聯手下,我只好不再堅持。

.jpg)

高於夏與高翊峰。圖|新經典提供

他補習了近五個月,成長非常大,但僅限於參加考試的技巧。五個月過去,有一天他沮喪地問我:「爸比,為什麼台灣的教育不能讓我覺得自己是個有用的人?」

這個問題讓我停頓了,停頓到現在還沒有辦法想出答案。阿建老師?

李:我的夥伴都知道,這種地方不用給答案。(全場笑)

我們會先問:在哪裡感受到自己沒有價值?發生了什麼事?怎麼樣開始?生活中遇到什麼觸發讓他有這樣的感覺?

陪伴與同理

李:我在談教育時會從三個層次去引導小孩——第一個層次是生命,孩子生命的本質應該要能觸及自我,要有自己想做的事、為這件事感到快樂。想做的事是不用有意義的,翊峰在書裡有一篇,很執著地問兒子,喜歡的電影或卡通應該有其意義。於夏回答:為什麼要有意義呢?

喜歡本身就是意義。我們常說生命是沒有意義的,不需要意義框架,生命的本身是你活著就非常愉快,回想自己從小孩活到大人,有沒有越活越愉快?跟我一樣每天起床冒著幸福的泡泡,那你就是在為生命服務了。我不是在調侃翊峰,而是說翊峰做得很好。

第二層次是生活,比如翊峰帶兒子去打網球、踢足球,帶他看《小王子》、《夏先生的故事》,有共處的時光,這些生活的面貌很重要。當爸爸不容易,光「陪伴」就很難。

第三層次是生存,一個人在世上如何存活,釋迦牟尼佛曾經一粟一麻過了六年,非常愉悅,儒家也說一簞食一瓢飲。生存的本身並不需要焦慮,我們華人很多時候太重生存,買一棟房子自己住不夠,還要買給兒子和孫子,因為不安全感。求生存的過程很容易忽略生活和生命本該得到的快樂。

翊峰書裡寫自己成長期間家裡過的是窮苦日子,但他跟孩子聊的話題,並沒有鎖在生存這個面向,我認為他比較注重生命。

他跟孩子聊到沒有錢不等於窮,這是很好的問題,於夏不懂,翊峰也沒有給出答案。我認為他想表達的是,生命的本身跟求生存不一樣,沒有錢也可以很快樂、很自由,只是一般人沒有領略到這一點。他覺得生命和生活更重要,生存不是不重要,但不要把全副精力放在求生存上。

翊峰沒有讓孩子重視考試,只在很小的篇幅跟孩子聊到「積極」、要不要飯後練習英文。他有時跟孩子談這些,會回過頭反思,其實是他自己的問題。

書裡有一段我非常喜歡,孩子考四十九分,他沒有放著不管,而是問他:「怎麼會這樣?你想要怎麼做?」溫暖地跟他聊一聊,非常不容易。

高:他考四十九分的是國語文,我太太說:「你的孩子在挑戰你。」意思大概是身為文字工作者的我該好好反省一下。我攤開考卷,都是古文,我也看不懂,我來考可能更差。

李:這就是同理心。

高:我讀法律系,卻發現自己沒辦法透過法律尋找未來,又不清楚可以做什麼,只知道自己應該可以寫字,因為我在軍中得了文學獎。頒獎時有位年紀很大的作家,大概懶得跟我對話,就說:「可以啦!你可以寫,沒問題的。」當時我完全沒有浮木,所以就緊緊抓住那句話。

我對自己求生存有很大的焦慮,但對我孩子求生存的焦慮,沒有反應在他考試上。可能要溯及到過去我因為崇建而接觸到體制外的學校,山上的孩子。

我有個很清楚的想法,不管我教孩子什麼,孩子的未來我是趕不上的。我只能跟他對話,聊聊。

李:山上的孩子一道數學題算了一個月,但那孩子後來保送清華數學系、博士後研究,現在 Google 工作。我這裡還是拿求生存做對比了,但這孩子是真心喜歡數學,才把一道題目算了一個月。他不是為求生存。

至於另外兩個部份,生命和生活,怎麼為生命服務呢?比如說孩子有了失落,你可以理解他的失落,跟他說男孩也可以哭,甚至看電影時哭得比小孩子兇,這種生命的示範是非常美好的。

高:談到哭這件事,希望在座的各位都能多給自己哭的機會,也給孩子哭的機會。這樣講怪怪的,不過於夏跟我好像常常在比誰哭得比較厲害。

比如小時候他有適應上的問題,大概也是求生存的一塊。我們剛從北京回來,他要去幼兒園念中班,這是他第一次上學,過去四年他都跟我和太太三個人一起,看不到其他孩子,很害羞,有女同學會跑來抱他,他常常大哭。

他當時會講話了,我講話他也略懂。我們從家裡步行到幼兒園門口,我跟他說幼兒園老師可能帶了糖果喔,他就為了糖果走兩步;跟他說你放心我會請女孩子不要再抱你,他又走兩步。短短的階梯要走十分鐘,直到最後要遲到了,我只好扛起他交到老師手上。

李:這就是生命的陪伴。孩子走兩步一直哭,爸爸跟他說句話,再走兩步,陪著他走上階梯。長大後回想,那一刻,孩子因而有了力量。

感覺到愛的時刻

李:前陣子我在網路上寫了一篇文章,是我北上時跟朋友見面,坐在隔壁一個二十五歲的女孩,知道我的職業後跟我聊起來,經她同意後寫出來:

當時女孩問我:「什麼叫在愛裡面?什麼是愛自已?」我說:「當妳難過的時候,妳允不允許自己難過?」她說:「不允許。」

我說:「那如果爸爸在你旁邊,妳覺得他允許妳比較好,還是不允許比較好?」

她說:「我爸爸不會允許的。」我說:「那如果他允許呢?」她就哭了。「如果爸爸真的這樣說呢?」她:「不可能。」哭得好委屈。

後來我告訴她:「妳長大了,可以允許自己難過。」這是生命教育。讀《聊聊》最讓我動容的,就是翊峰真的在當陪伴者,當允許孩子哭的爸爸。生命是透過互動連結的。

有個實驗,讓剛出生的刺豚鼠離開媽媽,二十一天後看刺豚鼠有什麼變化。沒有媽媽陪伴長大的刺豚鼠,遇到困難都退縮,絕無例外。科學家很好奇,研究後發現刺豚鼠有兩個基因產生了變異,這兩個基因人類都有。

普魯士國王腓特烈二世非常傑出,會七國語言,他想知道語言是怎麼誕生的,所以做了一個實驗,把五十個嬰兒放進一間育嬰房裡,叫保母去照顧時不能眼神交流、不能對嬰兒說話,只給吃,照顧拉撒睡,換尿布。後來這五十個嬰兒沒有一個活超過十八歲,最大的只有十六歲,而且弱智。因為腦神經元跟神經突觸沒有活動導致。

我認為翊峰沒有學過,他是靠本能,在這書裡示範了這件事。

書裡我印象很深,翊峰的外婆說:「人要過上好日子,就是要努力賺三碗飯,一碗自己吃,一碗存下來,一碗要留給別人吃。」要不要聊聊這部份?

高:台灣在八、九〇年代,比較辛苦的起飛期,每個人努力地賺錢。那個時代就像崇建剛剛提到的,父執輩給我們的觀念是求生存比生命重要。他們大概在求生存這件事上就把所有精力耗盡了,難以跟我們溝通抽象的生命意義。

崇建提到我的外婆,她是非常務實的農家子弟,養牛犁田,養雞鴨,從小我們是吃外婆種的米和菜長大。蛋白質不夠的時候,就和弟弟跟著舅舅去水圳堵螃蟹,回家後外婆用大油鍋全部丟下去炸,配著酸醋吃。

李:雖然補充蛋白質對長輩來說就是為了生存,但童年抓螃蟹的開心已經為生命本身服務。

高:的確,當時感覺生命真好,雖然螃蟹可能不這麼認為。(笑)

我的父親延續了上一輩的教育想法,他去世後我才發現,我跟他說的話很少。他會在週末早上坐在客廳看報紙,我跟弟弟經過,他只要咳嗽一聲,我就會心慌地問我弟:「我什麼還沒做?」我弟會說:「你洗衣服了嗎?」或「你碗洗了嗎?」

從小接收這種父權的訊息,只要他有絲毫指令感,小孩都會非常警戒。

李:你想跟爸爸說話嗎?你試過嗎?

高:崇建丟了一個最難的問題。我當然試過,我覺得這是我寫這本書的原因——我跟父親的對話太少。可能隱隱然有一種本能,想用對話建立和兒子的關係。

我沒辦法跟我父親在那個客廳對話,他不知道怎麼開口,我也不知道。這變成一個叩問,我會問自己要怎麼跟夏說話,每一次都會準備好自己,敞開跟夏對話。如崇建提到,最困難的一件事有可能是最簡單的。

他很小的時候對我來說像外星人,完全不知道怎麼溝通。有時他遠遠認出我,從中庭跑來,我伸出雙臂擁抱他卻不知道他要我做什麼。於夏兩、三歲前,我都處在那個情狀。

過了那年紀後,這個孩子說的話我開始懂了,也展開另一件我想嘗試的事,有點像剛剛說的老鼠實驗:我每天都要抱他一下。

李:你是否在某個時刻,覺察爸爸想要向你講話,但沒有說出口?

高:他喝醉的時候。好像因為酒精的關係,剝離了父親的枷鎖,他曾嘆一口氣說:「爸爸跟你講……」但後面就沒有了。

李:你曾感覺到爸爸給你愛的時刻嗎?

高:小時候比較困難。後來比較大了,知道那個時代爸媽對孩子好的方式就是掏錢:去跟女朋友吃頓好的、去買幾本書。我大學時會想:不要啦,我自己有打工。但短短的幾秒鐘間,會感覺到他在表達:我是你爸爸。

李:不得不說,翊峰是非常溫柔纖細的人,如果各位看過他的小說,他的文字是異於一般人的細膩,我認為他是不同的人類。生命關於愛,關於連結,還有接納,這都是表達愛的一部份。

就算不能解決問題,也要交流想法

李:《聊聊》這本書不只在「對話」的脈絡,涵蓋的面向很廣,包括親情,包括父子之間的縫隙,比如說:他會跟兒子生悶氣,也不會去避免。讓我聯想到非常多父子「情結」,如果翊峰不介意,我想談一談這點。

男人之間都會有一些情結,情結的意思比如說,我爸爸這麼愛我,可是也有觀點不同的時候。比如孩子沒有掌握到意義,翊峰會生一點悶氣,說:「就是這樣。」但不會跟孩子撕破臉。這很不容易,因為很多爸媽悶氣會生很久。

高:我非常幸運,有一個貼心的兒子。

我陪著夏一起長大,為他辭掉工作。當時我有很好的工作邀約,但我一個晚上就決定推掉三年一千兩百萬留在北京的合約。我沒辦法讓夏留在那邊受教育,如果我去,讓夏跟太太留在台灣,我將有三年錯過跟孩子共處的時光。錢可以再想辦法賺,但重要的時光缺席了,我不會原諒自己。

這種付出,夏也有接收到。我們倆有個小約定,有任何爭執,盡量不要過夜。有不愉快,吃完晚餐就在沙發上坐下來,聊一聊。

孩子有情緒反應是正常的,大人比較成熟一點,當他說「我現在沒辦法跟你對話,請讓我回房間,可以了我會再出來」時,我會說沒問題,就在客廳等。有時候五分鐘,有時候半小時,他可能進去想一想或哭一下,最後會走出來坐在我旁邊,說可以開始聊。過去十年的時光,碰到爭執我們都是用這個方法。

我們不一定能解決問題,但會針對彼此的想法做交流。

夏前陣子提到,有一次我跟他冷戰,我很驚訝,在我們家這很嚴重。

原來是我帶四年級的夏去參加台北電影節頒獎典禮,事先有說會很無聊,要在那裡坐四個小時,他都說好,想去看偶像。但一、兩個小時過去他就坐不住了,動來動去,我心想你不是答應我了嗎?

後來反省,要求四年級的孩子坐四個小時不動,確實很困難。我心情很差,因為一直擔心他影響其他觀眾,擔心到背都汗濕了,回到家非常累,便直接去睡了。那個晚上他跟我太太說:「爸比跟我冷戰。」因為我不開心,卻沒有請他去客廳坐下來,把這件事談開。孩子的記憶非常深刻,他永遠記住我那個晚上沒有跟他聊聊,把這件事化解掉。

李:父子這種冷戰、較勁,可能會隨著年紀增長,變得更多元一點。我爸爸是溫暖的人,但他卻很難這樣對我大哥。我大哥五十幾歲時,父親回大陸看他,大哥種田,非常窮,知道我爸要回台灣那一刻,千里迢迢拿了兩大麻袋花生來。

他跟父親說:「爹,俺累死了。俺拿著兩袋莊稼,您拿給俺大兄弟吃。」

爸爸非常生氣,跟他說農產品帶不回台灣,一路上都在發脾氣,覺得大哥不受教。那次我沒去,可是想到我大哥就痛苦,他從山東拉了兩麻袋花生到西安,爸爸沒有收下就算了,還臭罵他一頓。

後來我去北京見到翊峰那一次,從西安渭南搭巴士到山東,夜半找了朋友家住。隔天大哥出現,原來他在公交站蹲了二十四小時,沒有喝水沒有吃飯,爸爸又氣炸了。他較真的勁非常強,想教育我的大哥,只要大哥稍微表達一點想法,爸爸就把他轟走。

如果孩子大了,無法站在同一邊,這種聊聊能否繼續?

高:同一個問題,前兩天我送書給報社的主編。這本《聊聊》原本是在聯合報的家庭版出現,專欄比較短,大概一千兩百字,有很多事只能重點地寫,後來我再把許多想法完整地寫在書裡。

主編問:「你會不會想繼續寫下去?」因為於夏接下來高中了,或許是最困難溝通的時候。我跟於夏聊過這個問題,他說:「我現在是青春期,你也正在中年危機,我們一定都在吵架啊。」我說我也不知道,還是問主編,吵架也可以刊登嗎?(笑)

這可能是我跟夏即將碰到的新的議題。夏愈來愈有個性,如果到十五歲還沒有自己的意見和想法,我反而需要擔心。夏很有自己的想法,也能表達,比如有次我跟太太在家不愉快,我逞口舌之快多講了兩句,夏就喊住我:「爸比,我認為你誤會了媽咪,你應該先道歉。」我愣住了,夏強迫我踩煞車,我只好轉過去說:「對不起。」

李:翊峰,你怎麼可以做得到?如果是我,一定罵他跟媽媽站在一國。

落實這個真的很難,你分享的這段我滿訝異的。但剛剛點到一個重點,書裡面寫到孩子有不同的想法,翊峰很誠實地說有些時候不那麼喜歡,但還是包容。

他剛剛講了很重要的一句話,孩子長大若沒有自己的想法,也是一種危險。

當父母的人,如果你的孩子不聽話、執意要做想做的事怎麼辦?我學過溝通技術,可能不會去改變他,但翊峰最不可思議的是:他是天生的爸爸。孩子有這些想法,爸爸沒有打壓他、潑他冷水,甚至還說孩子如果沒有一點反叛性、沒有自己的意見,反而值得擔心。如果孩子都聽我們的話,最終只是複製我們的人生。

高:我最早意識到這塊,還是跟崇建有關,在山上的學校。

那一年跟崇建一起碰到體制外的孩子,不太受管教,但說不上來為什麼,我就是特別愛這群孩子。我當時脾氣也沒多好,但就覺得可以跟他們像兄弟一樣坐下來聊天,上肢體課時有些人就是打滾、晃來晃去,要他開合腳,他就閉起來,要他把手張開,他就放下去,永遠跟你唱反調。但沒關係,有動到就好,我的目標是暖身,真的開始時就會進入狀況。

最有趣的是,與其去說「為什麼你做得跟我不一樣?」不如說:「我們來玩吧,你喜歡,我們就繼續跳下去。」

李:我聽翊峰說受山上學校影響,以為是謙虛之詞,但靈感突來,沒錯,他在這本書裡好多部份都讓我感覺他像是個體制外的老師,用寬廣的角度跟兒子對話。

無論多久,一直聊下去

李:我爸爸已經對我很好,給了我很多愛。但如果有一個爸爸,願意在對話中帶來這麼多溫暖,願意和孩子做這麼多的連結,就是我心目中非常喜歡的爸爸。這並不代表這裡面沒有任何缺憾,也會生悶氣,也會覺得有些東西需要堅持,有些東西不知道怎麼回答。缺憾永遠在。

這本書最後三章,是由於夏來提問,我認為他超越了一般中學生會提的念想。

這裡面呈現了一部份於夏的文字,我這麼大年紀也未必寫得出來。假設翊峰沒有修飾,這段文字也像我遇到的體制外小孩,不急於求生存,而是給生命多一點涵養,多一點生活上的互動,那麼他求生存的能力自然會在身上。我認為這本書帶出的生命、生活、生存三個面向,以及爸爸對孩子的包容與愛,最讓我感動。

高:謝謝崇建。我到現在還是覺得做爸爸這件事很恐怖,一路都很忐忑,從外星人到可以對話,到小學中學,孩子一直在改變,我其實沒有一套標準,讀完崇建的薩提爾,發現原來是有方法的。

出版社用「永遠的新手父親」這個詞形容我,我非常開心,因為我只有一個孩子,所以孩子從零歲到四、五十歲,他所有的成長我都是以新手父親的姿態去面對。

我很願意繼續跟夏談下去,即便他在青春期,我在中年危機;即便他之後有女朋友或男朋友,我有空巢期。甚至有一天他成為父親,用父親的姿態回過頭看我這個父親,我都非常期待可以跟夏繼續聊下去。

幾天前晚上,夏結束國中會考後,跟我講了讓我有點動容的話,在此跟大家分享。

他:「爸比,補習的這五個月,我變得不太像我自己。」

我:「對,你好像不是我兒子。但這幾天你好像恢復過來了。」因為他又開始看電影、看漫畫、踢足球,像以前那樣跟我講話。

他說:「以後不管發生什麼事,我們都要像現在,坐在沙發上一直講話。」

聽到這段話,覺得過去十年所有的陪伴,價值都出來了。不管以後發生什麼事,不管多久以後,我們都要像現在一樣,坐下來聊聊。我想這是這本書給我最大的意義。

李:於夏說的話太美了。父親可以做到這樣,太滿足了。

《聊聊》

作者|高翊峰

出版者|新經典文化

出版日期|2022.07