男人是怎麼變成這個樣子的?張碩尹的戀愛養成遊戲,及一個新兵的沉浸式體驗

下部隊之後,張碩尹每早下床都要小心腳步,因為營舍地板上到處都是螃蟹。

不知為何,那一梯被送到和平島上的新兵只有他一個。島上荒蔓,入夜後是一絲不苟的黑,螃蟹每天晚上都來陸地築巢,隨時可能被踩爆:「在那裡,魔幻和殘暴是並存的,而且因為和外界隔絕,所有人都覺得這一切很正常。」

島上的野狗會組成部隊攻擊人類,正常;無人可咬的時候牠們虐殺落單的野貓,路上有時會出現貓的頭骨,正常;部隊裡的人類三不五時抓幾隻狗來玩,或綁或踢,有時把牠們玩死,正常。

張碩尹還是學弟的時候也會被玩。學長們命令他跳化糞池,命令他在凌晨罰站;而他被玩完後一轉身,也加入大家的行列一起玩狗。「其實就是小朋友在玩遊戲,只是成人可以玩的尺度變大了,所以看起來很殘酷。」無論此刻或當時,張碩尹對那些處境都沒有恨,「我不太會 take it personal,因為我很早就學到那是一個角色扮演的過程,和你是誰沒有關係。」

他的新作《BODO》的場景,就是這樣一個文明毀棄之島。走進展場,仿火成岩質地的巨大岩塊包圍,「把觀眾拋擲進一個疏離的自然環境,和外界脫節。」然後是從頭頂傳來的權威人聲與光線,對觀眾說故事的同時也命令觀眾,「在那樣的狀態裡,觀展的群眾會自動形成與環境、與彼此的三角關係。」

人聲會告訴觀展者們,現在他們是「我」。「我」是新兵,入伍後被送到這座島,島上有一具名為「BODO」的鬼魂、一位性慾勃發的學長大鵰、一位販賣身體的檳榔店阿姨,以及一隻人身蟹頭的異形。

這些角色,「我」並不會全部遇見,因為在故事中的各個節點,觀展者必須在燈光下做出選擇。那些選擇將決定「我」經歷什麼命運——雖然,有些命運早已被決定。

.jpg)

張碩尹採大型現地製作,結合多重敘事、互動科技和多頻道聲音裝置,將展場轉換為混和現實與虛擬的自動劇場。(圖片提供:臺北市立美術館)

.jpg)

展場錯落巨岩景象,觀眾僅能憑環繞的語音敘事、紅/藍光線的指引,於幽暗空間裡選擇前進或是繞行。(圖片提供:臺北市立美術館)

兵的養成

和許多台灣人一樣,部隊時光讓張碩尹目睹體制的殘暴。許多兵放假之後就不回隊上了,變成逃兵,因為真的受不了;有些人甚至等不到假,直接翻牆出去。逃兵被抓到,隨隨便便就是三年五年,這些事情卻經常發生。

不過,張碩尹不是要針砭。身在台灣,兵役訓練項目及待遇確實值得討論,但他認同兵役存在的必要。作為藝術家,他好奇的是台灣人為何鮮少討論軍隊對社會的意義,例如軍隊如何建構「男人」:「大家會說,兩棲部隊是最高級的男人,然後再下來是傘兵,再下來海陸,」軍種的分級成為男人的分級,而男人的分級既在軍旅內、也在軍旅外生效,「這些討論,最後延伸到什麼是真男人、什麼是假男人。我們想像社會的方式,有許多是從軍隊借用的,對吧?」

軍隊作為社會的縮影與投影,之間又有無可名狀的斷裂,「我覺得滿有趣的一點是,台灣人明明是很溫良恭儉讓的,為什麼在軍隊裡又這麼殘暴呢?」

1999 年 6 月 19 日,台北國軍歷史文物館發生一起性侵殺人案。景美女中學生張富貞為完成軍訓作業,到館內尋找資料,卻遭館內士兵先殺後姦。張碩尹在海軍陸戰隊服役後期,被派駐到海陸指揮部,經常經過文物館,聽同袍分享關於「那個很陰的地方」的鬼故事。2004 年王墨林導演發表舞台劇《軍史館殺人事件》,便改編自這起命案——但這不是張碩尹想做的。

「《BODO》沒有嘗試要把軍隊的價值抹消。只是,『從軍』這個共同記憶太容易被一些固定的方式詮釋。⋯⋯我知道自己如果一樣扣連新聞案件去寫,很容易變成一種控訴。」

要寫軍隊,又要避免落入對特定事實的譴責,張碩尹決定先看看其他創作者怎麼做,於是從軍旅片中擷取靈感。

最初發展《BODO》劇本,他很大程度受台灣軍旅片影響,但隨後發現台灣的軍旅片幾乎都是軍教片。開頭通常從毛頭小子的新訓起手,結局又不免回到忠黨愛國、英雄歷練。張碩尹被約定俗成的敘事困擾,直到他看到黃明川導演的《寶島大夢》。

一座虛構的離島,島上有個半真半假的村莊,一名父親在故事中尋找他遺失的兒子,軍官和大頭兵穿過死亡與幽靈,調查一具屍體的死因。「我很難想像在九〇年代的台灣有人拍出這種片,」張碩尹說,「我想說那時候大概就是朱延平啊,林志穎啊,爬單槓什麼的⋯⋯《寶島大夢》讓我很震撼。《BODO》的敘事架構,很大程度借用《寶島大夢》的策略。」

鬼,夢境,暴力。借用《寶島大夢》的敘事調性,張碩尹以個人經驗填入角色和場景細節:一座隨時可以走到沒有東西的地方的島,一片弱肉強食的氛圍;當兵時開始寫的網誌中記錄的人物,化形為滿嘴髒話、肉慾橫流的大鵰;而記憶中的和平島,具現為人型的螃蟹、山間的狗、霸凌時的廁所⋯⋯

男人的養成

三條故事線,七種結局。第一條線,鎖定「我」和大鵰的關係,重點描繪軍隊生活的暴力,又暗藏色情與愛情。第二條 線,則是「我」與島上檳榔店阿姨的故事,張碩尹所謂「玫瑰瞳鈴眼式的老少戀」。

對象不同,但「我」在故事中的形象一致:純潔、天真、不諳性的交換與遊戲,又直又處,總是被他人的意志擺佈。作為互動式劇場的主角,除卻為讓觀展者代入抉擇情境而不得不如此被動的考量,「我」其實有點像張碩尹自己。

.jpg)

《BODO》總共有三條故事線,七種結局,觀眾的選擇將會影響整個故事的發展。(圖片提供:臺北市立美術館)

如今的光華商場周邊,圍繞光華玉市和情趣夢工場一帶,是張碩尹長大的地方。以前他會偷媽媽的錢去商場買遊戲片,在宅文化成為一個詞之前當一個宅男。電玩以外的世界,同輩男孩在鄭伊健和舒淇主演的《古惑仔5:龍爭虎鬥》炫風中步入青春期,想像自己踏著六親不認的步伐和道上的兄弟混。「你看過《龍爭虎鬥》嗎?我長大之後重看,發現那部電影超父權超直男的,裡面的角色每一個放到現在都會上新聞。可是當時,所有台灣人都覺得一切非常理所當然,電影裡的價值觀和社會的價值觀整個輻合在一起。」

「我後來意識到,這一切是一整套的:遊戲、電影、當兵。成長過程中,我們很自然就進入這些視角,然後成為一個男人。」

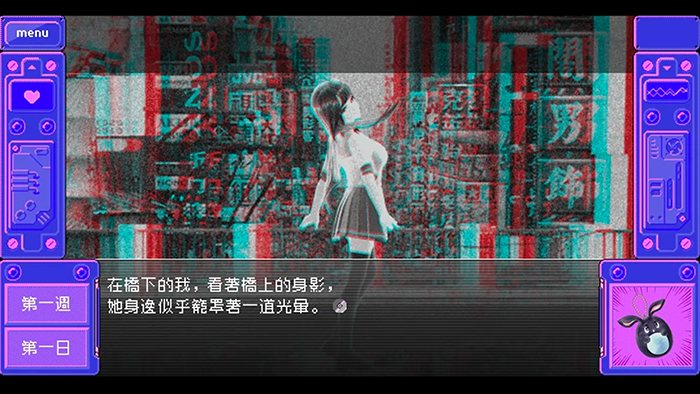

在電玩中度過的少年時代,後來成為張碩尹在 2022 年以手遊形式發表的作品《她與你與她的戀愛》的基底。遊戲中,玩家化身為男主角中島直二,從他的觀點討論宅萌話題、跟蹤校園美女、應付權威霸凌。中島直二也有那麼一點像「我」,只因從個人經驗出發去建構角色是張碩尹一路的創作習慣。

也是在製作《她》時,張碩尹大量研究戀愛養成遊戲的敘事模式。

戀愛養成遊戲的劇本文字量極大,連手遊也動輒破十萬字台詞,但其中多半是廢話,「像什麼『討厭啦』、『不要』之類的。這些話很廢,但就是這些話讓玩家很沉浸,」張碩尹說,「有人研究過戀愛養成遊戲的劇本結構,發現雖然選擇的節點很多,但最後都只通往五六種故事線。那麼多選項和交談,只是為了讓人掉進那個世界而已。」

張碩尹將年少對光華商場周邊的觀察,演化成虛實結合的戀愛養成遊戲《她與你與她的戀愛》。(圖片提供:張碩尹)

比《她》早一年,張碩尹在線上互動作品《肥皂》以及自動劇場《如果》中,也採用過互動式選擇的形式。不過,當時的他「太認真發展各種選擇」,導致作品結構樹狀圖複雜到連他自己都不知道選完之後會抵達哪裡,自成神祕菌叢。「以前會想藉由這個形式,在作品中藏很多哏,還會想讓哏和哏之間相互聯繫。但後來發現這樣不是最好的選擇,因為在展覽空間或視覺上觀眾的注意力是分散的。」

對現在的張碩尹來說,互動式選擇是一種製造前進的方式,讓觀眾做小程度的參與,體驗和敘事的比例反而更加平衡。在傳達意念和表現形式之間,《BODO》更側重讓觀展者藉由「我」的視角,思考「男人是怎麼變成這個樣子的」。故事寫得鬆,張碩尹說他刻意讓它無聊,資訊量一低,反而讓出動腦的空位。

若說大鵰引導的是雄性的殘暴,檳榔店阿姨引導的便是雄性的情慾。自嘲是文青的張碩尹在這條故事線中放入他在現實中並不熟悉的性模式:

「在部隊的時候,你會遇到很多不屬於你這個階級的情慾。對我們這些大專兵而言,情慾是談談戀愛講講電話,失戀結婚離婚這些中產的想像。但對其他人,情慾可能是交易,是聲色場所的消費,很多人和差二十歲的泡沫紅茶店阿姨有關係,而且關係之中會包含其他東西,例如地盤、組織,誰罩誰誰保誰這樣的默契。這是當兵前的我很難想像的。」

觀眾的養成

陌生的體驗與熟悉的衝動,看似交織出不同路徑,但《BODO》裡每一個節點都只有兩個選項。「我想讓他們有可以選擇的錯覺。」張碩尹說,「過去幾個作品經驗讓我發現,當一個故事有無限可能性的時候,人們反而不喜歡。」

張碩尹的設計引導限縮的命運,多數觀眾所做的選擇會通向第一和第二條故事線。只有在某些橋段以特定順序做出選擇,才會走上特殊結果。

那是地洞、海浪、異生物。現實中,張碩尹本人也熱愛都市中的荒境:市場、破牆、廢墟。他說,或許是因為自己的創作之路從塗鴉開始的緣故。

他從政大大傳系畢業時,台灣社會正熱烈討論都市更新的權力問題。在張碩尹的記憶中,彼時台北到處都是廢墟:老教授辭世後空下的宿舍、建案斷尾後剩下的停車場。人們都在問,誰有資格規劃並分配這些土地?

在這樣的氛圍裡,張碩尹流連公館師大一帶,做了三四年的塗鴉藝術。一方面仰仗塗鴉形式內建的反叛性質,另一方面塗鴉媒材便宜,要的話兩百塊可以搞定。廢墟成了藝術家開展手腳之處,也構成作品本身:「在這些地方,作品可以被保留最久。除此之外,觀眾在動身前往尋找塗鴉的過程中,就已經在感受這個作品了。塗鴉最後對我來說很像是畫龍點睛,強調這些破敗的地方既有的氣質。」

張碩尹早年以「Bbrother」為名號創作塗鴉藝術。(圖片提供:張碩尹)

作品大多隱身在都市裡的殘垣荒境。圖為張碩尹在公館一帶的創作。(圖片提供:張碩尹)

不過,張碩尹的塗鴉生涯僅持續四年。郝龍斌當選市長之後把這些廢墟全拆了。「也因為我和塗鴉社群發生很多衝突,他們覺得我一個政大畢業的文青,覺得塗鴉很酷就來做,憑什麼?對那些 LA 回來的 ABC 或復興美工畢業的塗鴉創作者而言,我就是不夠格。當年我被同行蓋圖的作品數量比被台北市警察蓋的還多。」

放下塗鴉,轉往形式更多元、可能性更廣的科技藝術,對廢墟的偏好卻繼承下來。2020 年的《台北機電人 2.0》在龍泉市場與寶藏巖、《肥皂》拍攝廢棄工廠並在西寧市場舉辦發表會,而《BODO》除了本就是仿擬荒島的佈景之外,第三條故事線更在內容上呈現了這份野性的、斑駁的情狀。

「壯闊,壯美,但生存在裡面的生物而言就是地獄。」

作品製作時,北美館方曾擔憂觀展民眾會無法理解互動式設計如何進行。然而開展至今,張碩尹發現觀眾全都立刻進入狀況。「我後來覺得,這可能也是台灣人另一部份的養成吧?我們從小到大玩各種大地遊戲,一直到大學還在玩。」

站在燈光下的我們,自然而然就行使選擇的權力——故事中充斥髒話、欺凌、性鄙視,可張碩尹有意識地邀請專業女聲以冷峻的、「受過教育的女性語氣」擔綱說書人,讓我們不自覺被隔絕於暴力之外,以一種超然的距離操縱著「我」。這既令人感到安全的,本質上卻是危險的:

「你知道我們這個世代的文青都讀什麼嗎?我們都讀村上春樹。村上春樹小說裡的『我』也都超直男超父權的啊,可是那些『我』的品味很好,過著滿棒的生活。我們所有人都想成為他故事裡的『我』。」

就像遊戲、電影、當兵。藝術也是這一套裡面的一環。

《台北機電人 2.0》利用數位科技將「垃圾訊息」回收再利用,成為驅動機械裝置與噪音表演的創作材料,在龍泉市場展出。(攝影:朱駿驣)

.jpg)

張碩尹在作品《肥皂》打造虛構「肥皂工廠」,回應媒體散佈資訊的真實與虛假性。(圖片提供:張碩尹,攝影:劉哲均)

我的養成

但張碩尹終究是善意的。無論是《她與你與她的戀愛》或《BODO》,結尾時都會跳出戲劇幻覺,用第三人稱提醒玩家和參與者,這一切都是假象,你並不是「我」。

「這個作品終究是在展現殘暴和慾望,而不是勾起殘暴和慾望。」他說,「我讀很多村上春樹那樣的小說,所以知道那樣的『我』有多麽容易被投射。但我還是希望大家可以意識到《BODO》的『我』在很殘暴的處境中,意識到那個地方是惡的。」

張碩尹說,他不是劇作家,而是藝術家。故事情節對他而言就像各種不同的雕塑材質,如布料或油彩;而互動的機制則是連接這些材質的骨架,不是使人深陷的陷阱。

倒是他本人依然在時代的養成中,成為一名這樣的男性了。他的作品偶爾依然洩漏些許陽剛強硬,例如《她》玩到最後會駭入玩家手機自動傳送訊息,又如《BODO》假如沒有觀眾做出選擇就會自動擇一情節繼續。今年底,《她》將改編為互動式電影,他預告屆時有個機關,會讓觀眾以為自己有權選擇,事實又非如完全表面所現。「我從小就很喜歡惡作劇。」

問他小時候做過最印象深刻的惡作劇是什麼,他說:你知道岳飛嗎?

「岳飛背上不是有刺青嗎?」年逾不惑的他講起回憶,依然笑得發抖,「我們就騙同學說,你知道可以用圓規刺青嗎?」

要是有人相信的話怎麼辦?他沒說。但不知為何,我們都跟著笑了起來。

.jpg)

《BODO》

時間|2023.03.11-2023.06.04

地點|臺北市立美術館 地下樓 E、F 展覽室

.png)