羅禮涵・強迫症小狗與我 EP1|牠今年兩歲,一天一顆百憂解

曾經被朋友開玩笑地說,我的行為跟個性都好像一隻小狗,另一個朋友附和,那應該是臘腸狗噢,畢竟腿不長嘛。

那是十幾年前的事了。我喜歡臘腸狗的起源。

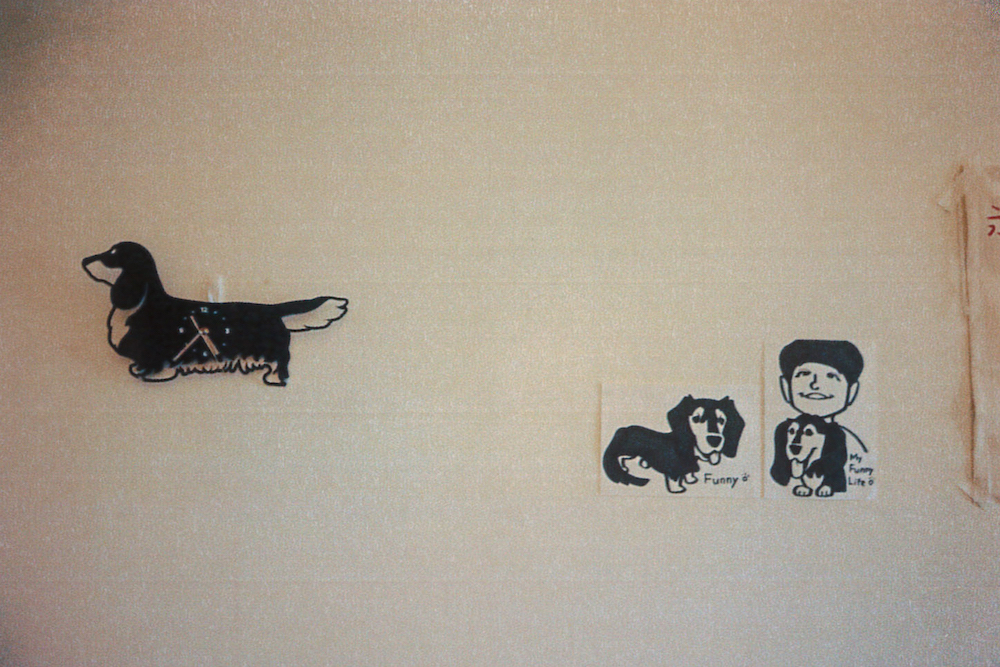

之後的日子,總會對路上的臘腸狗感到親近。選購有小狗樣式的文具、衣服和各式商品時,若有臘腸狗的圖案絕對選它。當感到人生好難,社群的自介、遊戲的 ID,到 Apple Pencil,我都打上了「想當一條臘腸狗」。開始出社會賺錢,有一點點餘裕後,也曾去看過好幾次的貓狗送養會,卻都沒有勇氣付諸行動。光是照顧的責任在腦海裡具現化,就足以讓人退卻。因此好長一段時間,我也就只是想當一條臘腸狗而已。

直到命運在我人生 28 歲的時候,放進了牠。

01

臘腸狗叫 Funny。我希望牠的狗生永遠有趣,也只需有趣。

初來乍到,小心翼翼。讀了許多小狗教育的書,也循著狗友推薦,在幼犬時期,帶著 Funny 一起找訓練師上課。對小狗稍有認識的人大概都知道,四個月是牠們黃金社會化時期,形塑了對世界與外在環境的認知。

.jpg)

課堂上,除了基本的正向訓練、減敏技巧、鬆繩散步外,也讓我在 Funny 還小的時候就建立好自己的心態。從巨觀到微觀,「我要如何看待人類與伴侶動物之間的關係?」,接著是「我想要和小狗一起過著怎麼樣的生活?」

我想要和小狗一起過著快樂的生活——這無疑是每個養狗的人追求的目標。但又談何容易?從客觀事實來說,小狗無法選擇,就被放入人類的生活,配合著人類的步調,多多少少壓抑了祖先狗狗交給牠們的天性。

在通往「快樂生活」的路上,是人類為小狗犧牲得多,還是小狗為了跟著人類生活,被迫放棄得多?

02

幼犬團體班有 10 次,記得到中後期有一次上課時,訓練師跟我說,感覺 Funny 的壓力杯比較小,容易滿,調節情緒的能力沒那麼好。如果之後有想到行為門診諮詢看看,可以推薦一些名單給我。

接著 Funny 進入青少年犬的時期,行為和情緒的表現都被放大。也是這個階段,Funny 開始常常失控,我卻感覺怎麼做都不夠。明明已經照著訓練師的說法,滿足小狗的生活需求。牠還是夜裡不時來回走動,搭配嗚嗚的哭叫聲,或開始瘋狂抓地板、抓牆壁,甚至啃咬。我搞不懂為什麼,只覺得快窒息。

由於深知人狗的情緒會相互感染,所以我還得撐起一個模樣,避免在牠面前展現失落。記得有一次,Funny 終於入睡後,我躡手躡腳來到家中另一個空間,開始哭。不是放聲大哭,因為小狗的聽力有人類的四倍之多。牠會聽到的。我只好小聲哭。我本來就愛哭,不過哭不出聲的技能,還真是當時不小心練就。

我一定不是一個適格的家長吧,這一切才會變成這樣的。

我開始有一個自暴自棄的想像:會不會牠去了其他人家,這一切就會變得不一樣?牠會變得快樂、不會再壓力爆掉、不再有行為問題,而我必須放手。那是第一次,我感覺 Funny 離我好遠,我幾近要失去牠了。

也是那個時候,送養的議題在我的認知裡重新被建構。在過去,領養不棄養是口號也是直觀的想像。然而一旦照顧者再也承受不住照顧的壓力呢?那要一起去死嗎?

也許很多事情,就不是有愛就能夠的吧?也或者,我的愛並不夠多。相比愛牠,難道我更愛自己嗎?

那一晚,我哭完,隨手在手機的備忘錄中打下這些字。

03

我想起了行為門診。決定帶 Funny 去看看。

行為門診是由有獸醫行為學/動物行為學等專業的獸醫師所開設的門診,透過對動物行為的研究和理解,給予醫療上的協助。在經過許多的影像記錄、行為觀察、量表評估,以及和獸醫師反覆確認等一連串縝密又耗時的過程後,獸醫師告訴我:Funny 是強迫症狗狗。

.jpg)

強迫症屬於焦慮症的一種,其他常見的焦慮症包括分離焦慮、廣泛焦慮、攻擊性行為等。(以上的詞彙還是需透過行為獸醫師專業的診斷確診,不適合隨意套用在自家或他家小狗身上。除了恐怕造成汙名,也對疾病的認識與治癒沒有太大的幫助。)

醫生的說詞,回應了我無法理解也介入不了的,那些牠的失控,無意識與重複性的刻板行為。像是抓咬牆壁、過度舔舐、側腹吸吮(flank sucking)、來回踱步等。

強迫症緣由很多,可能來自於遺傳、品種天性、生活經驗等多種因素,可以透過環境管理、行為訓練介入,若搭配服用藥物則可以進一步幫助小狗的腦袋放鬆,帶小狗離開焦慮與強迫的狀態。所以門診過後,Funny 是一隻強迫症小狗,也是一隻開始吃藥的小狗。

.jpg)

高密度的看診,通勤往返的舟車勞頓,在我們終於回到家後,疲倦的小狗倒頭就睡。我則開始查找著與動物行為、犬類焦慮相關的文獻資料。中文好少,就看英文;眼淚直流,就再擦掉。一邊讀,我一邊想,那小小腦袋裡到底要裝載著多少壓力,面對不理解牠、甚或錯怪牠的人類,牠也始終在人類世界裡失語。

強迫症的 Funny,真的能擁有 funny 的生活嗎?我不知道。

深夜,我聽見一些聲音。原來是睡到一個段落的 Funny 起身走到我身旁。歪著頭,一張不知道發生什麼的臉。我一點一點地愧疚了起來。是啊,牠不會知道發生什麼事,牠怎麼可能知道發生什麼事。正是因為牠不知道,人類的反常才讓牠空有困惑、挫折。因此我必須要讓這件事一點都不像一件事。我將小狗擁入懷,一邊摸摸牠,一邊喃喃著。

「沒事噢寶貝,不會有事的。」

這些話,也像是說給自己聽的。今天過完,這件事不該是一件事。

04

我試著重建自己,用全新的視角理解著眼前的小狗。生活的部份,我們隨著獸醫師的建議,調整日常作息,加入人狗一起的訓練遊戲。我也開始寫小狗日誌,記下每天與 Funny 的相處、牠的行為表現,幫助日後的觀察與比對,也作為回診時追蹤與討論的依據。

關於藥物,市面上有一種餵藥器的發明,它長得像是沒有針頭的注射筒,將藥物透過空氣推進小狗的咽喉附近,使其反射性地吞下。我們嘗試了幾種不同的藥物與劑量的搭配,試圖在小狗身上找到最低度的副作用,與最穩定的藥效發揮。

服用一段時間後,通常保險起見都會做血液檢查,檢測用藥後的腎臟、肝臟指數,確保代謝正常。在這樣看似例行公事的追蹤下,竟發現了 Funny 的腎指數異常。獸醫師告訴我,這可能是 Funny 的腎臟比較敏感,若是服用了透過腎臟排除的藥物,腎指數可能會受影響。聽說這是極為少見的案例,大部分貓狗在服用該藥物後,通常都能正常代謝掉。我深吸一口氣,和獸醫師討論,決定只為 Funny 保留一種透過肝臟排除的藥物。

這個藥物又作百憂解,用於維持大腦中血清素,進而達到放鬆、抗憂慮、產生幸福感的效果。

用藥是為了調和小狗的感受,絕非一夕之間就能見效,甚或完整根治動物情緒上的障礙與困境。因此在劑量的設定與調整上,我們的目標一直都放在人狗生活的平衡。

每一次的回診,獸醫師首先關心的都是人類的狀況:「這幾天有睡好嗎?」也記得牠告訴我,養狗是很漫長的路,無論之於狗還是之於人,照顧牠,也要照顧自己。

小狗的生活要有趣,我們要一起過著快樂的生活。我沒有忘記。

.jpg)

強迫症的定讞,或許也是人狗關係的重新釐清、整頓。我們之間,漸漸地以同理取代了責難——也或許,用「我們之間」太過自大與卸責了,精確一點來說,是單向的我對小狗。

至於小狗對我,單純得多,只有愛而已。

05

我早早把餵藥器丟了。

因為臘腸的吻部比較長,透過餵藥器推送藥物的過程頻頻卡關,我就放棄了。對我而言,消耗彼此信任的事情,能少一件是一件。想到獸醫師說小狗可以吃一點點香草口味的小美冰淇淋,從此家裡的冷凍庫一定備著一兩盒。沒有餵藥器,我們改用一小口冰淇淋包裹著膠囊的方式吃藥。

其實,小狗的世界裡也沒有「吃藥」,因為我都跟牠說,「寶貝,來吃冰淇淋了噢。」

【強迫症小狗與我】

我的寶貝臘腸叫 Funny,因為我希望牠的狗生永遠有趣,也只需有趣。牠是一隻強迫症狗狗,但那又如何呢?疾病和藥物才不足以介入我們的有趣生活,愛才可以。

【羅禮涵】

也喜歡被稱呼羅禮,那是偶像提摩西在電影《她們》裡的名字。人權工作者,但比起人類更愛動物,所以盡可能不吃動物。