威廉布洛斯《QUEER》:當你以為世界上只充滿了狗屎,你會遇上一根好屌

編按:如果你也一樣,先看了改編電影,才讀起《QUEER》,或許會驚訝於電影中李與艾勒頓服用死藤水、神交一般的妖冶異境,純屬 Luca Guadagnino 的「節上生枝」。原著小說中,二人沒有覓得死藤水,他們在交融之前就已經失散,在高潮之前就已經寂寞。

電影比小說更多情,也更薄倖。Luca Guadagnino 接寫了故事,亦補齊威廉布洛斯在書中的自述,包括他多年來迴避的那起事件——《QUEER》最初手稿寫於 1952 年,然則相隔 33 年後才在改寫後出版——1985 年,他第一次以文字承認槍殺了妻子瓊。

「我被迫做出駭人的結論,即要是瓊沒死,我是絕不可能成為作家的。」

下文摘錄的,正是這篇讓布洛斯的虛構與真實走到一起的導讀。他從墨西哥之旅追憶,始於對毒物的沉迷,終於對男色的耽美。迎頭撞上美麗的鄉下男孩,他這樣作結:「總是如此。當你以為世界上只充滿了狗屎,你會遇上一根好屌。」

我寫出了《毒蟲》,背後的動機相較之下也頗為單純:用最準確、也最好懂的詞彙,記下我身為癮君子的經驗。我希望可以出版、拿到酬勞、受到賞識。我開始撰寫《毒蟲》時,凱魯亞克已經出版《鎮和城》(The Town and the City,暫譯)。我還記得他出書時,我寫了封信給他,提及他現在已名利雙收。如你們所見,我當時對寫作這一行可說一竅不通。

至於我撰寫《QUEER》的動機,更為錯綜複雜,而且眼前對我來說,也不甚清楚。我幹嘛想要這麼詳盡地記述這些痛苦、不愉快、撕心裂肺的回憶?即便寫出《毒蟲》的人是我,《QUEER》卻感覺像是別人在寫我。我同時也很痛苦,因為要確保後續寫得下去,乃至說出實話:寫作即接種疫苗。只要一寫下些什麼,那些事物就會失去令人驚訝的力量,就像衰弱的病毒創造出機警的抗體時,那病毒也會失去優勢。因此,藉由寫下我的經驗,並在後續凶險越過這些字裡行間,我也獲得了某種免疫力。

在《QUEER》手稿開頭的片段中,李從毒品帶來的與世隔絕,回到生者之地,彷彿狂亂又笨拙的拉撒路,且似乎也下定決心要得手,即性層面的那種得手。不過,在他尋找合適性對象的過程中,卻又存在某種耐人尋味、系統化、與性無關的事物,他在腦中清單上劃掉一個又一個可能的選項,而這清單似乎又是由根本的失敗所組成。在極深沉的層面上,他根本就不想成功,但又會不惜一切代價以避免讓人意識到,他在尋找的並不真的是性的連結。

話雖如此,艾勒頓卻絕對代表某種連結,而李在尋找的連結究竟是什麼?從這個角度看來,這是個非常令人困惑的概念,和艾勒頓本人一點關係也沒有。即便癮君子對於他在別人心中的形象無動於衷,但在戒斷期間,他還是有可能會感受到一種難以抑制的需求:他需要一名觀眾。這很顯然就是李在艾勒頓身上所追求的——一名觀眾,承認他的表演,而這當然是張面具,用以遮掩恐怖的崩壞。因此他發明出一種尋求關注的瘋狂形式,稱為「慣例」(Routine):令人震驚、有趣、引人入勝。「那是名古代的水手/而他攔下了三人中的一人⋯⋯」[1]

這樣的表演以慣例的形式展開:有關棋手、德州搞石油的人、肛門葛斯的二手奴隸拍賣場等種種狂想。在《QUEER》中,李是對著一名真正的聽眾講述這些慣例的。後來,隨著他發展成為作家,觀眾亦隨之內化了。不過創造出 A・J 和班威醫師 [2] 的同樣機制,這股相同的創作衝動,在此則是獻給了艾勒頓,他被迫扮演起微笑點頭的謬思角色,而艾勒頓在過程中感到不舒服,也頗為合情合理。

李在追求的,是連結、或說認可,就像一顆從虛幻薄霧中出現的光子,在艾勒頓的意識中留下了難以抹滅的痕跡。李無法找到適合的觀眾,因而受到痛苦的威脅,隨時可能潰散,就像無人觀察到的光子。李並不知道,他其實已經開始提筆寫作,為了留下難以抹滅的痕跡,這是他擁有的唯一方式,無論艾勒頓想要觀察與否。李因此遭到勢不可擋之力,推進了虛構的世界。他在他的人生及他的作品之間,也早已做出決定。

╳╳╳

手稿在「終點站」的城市普約劃下休止符⋯⋯尋找死藤的行動宣告失敗。神祕的寇特博士只想要擺脫不請自來的客人。他懷疑,他們是他陰險狡詐的合作夥伴吉爾派來的密探,目的是要偷走他所提煉出的箭毒毒素,他的天才之作。我日後聽說,化工公司最後決定直接大量購買箭毒,並在美國的實驗室提煉出毒素?這項藥物不久後就能成功以人工合成,目前在許多肌肉鬆弛劑中已是標準成分。看來,寇特確實沒什麼可失去的:他的成果早已遭到取代。

死路一條。普約也能視為「死路之地」的原型:一片死氣沉沉、毫無意義的錫屋群,且此地不斷下著傾盆大雨。殼牌公司已經撤出,將組合式平房和生鏽的機具拋在身後。李也抵達了他旅途的終點,一個在開頭時便已暗示的結局。他只剩下無法跨越的隔閡與距離帶來的影響,一趟漫長痛苦的旅程留下來的挫敗和疲倦,這趟旅程一無所獲,轉錯彎、迷路、一輛在雨中等待的巴士⋯⋯重返安巴托、基多、巴拿馬、墨西哥市。

╳╳╳

當我開始撰寫本書導讀時,有種沉重的不甘願令我癱瘓,即所謂作家的撞牆期,就像拘束衣:「我瞥向《QUEER》的手稿,覺得我就是無法讀。我的過去是一條毒河,我才僥倖逃出來,卻馬上感受到威脅,即便其中記錄的事件已經過去多年,還是令人頗為痛苦,痛苦到我發現自己根本很難讀下去,遑論寫些相關的事了。一筆一劃都讓我惱火。」我強迫自己去檢視時,也越發清楚明白導致這股不情願的原因:撰寫這本書的動機,以及之後的成書,都是由某個從未提過的事件所驅動——事實上,甚至小心翼翼避免提到,即一九五一年九月,我意外槍殺了我的妻子,瓊。

╳╳╳

我在撰寫《死路之地》(The Place of Dead Roads,暫譯)時,覺得自己和已故的英國作家丹頓威爾許(Denton Welch)神交了起來;小說中的主角,金卡森斯便是直接從他身上取材。一整段一整段的段落直接降臨,彷彿天啟,有如通靈。我也曾書寫過丹頓出意外的那個宿命早晨;他的一生短暫,而此意外使他成了殘廢、度過餘生。要是他當時在某處待久一點,不要在另一處待太久,那他就會錯過那名女駕駛——對方不知何故從後頭撞上了他的腳踏車。某個時刻,丹頓曾一度停下來喝咖啡,並望著咖啡店窗戶護窗板上的黃銅鉸鏈(有些壞掉了),一陣漫無邊際的荒蕪與悵然若失席捲而來。於是,那個早晨的所有事件,都擁有特殊意義,彷彿劃了底線似的。這不祥的預兆彌漫在威爾許的書寫之中:一顆司康、一杯茶、花上幾先令購買的墨水池,都擁有了特別、且往往不祥的意義。

我在閱讀《QUEER》的手稿時,便擁有如出一徹的感受,且直至幾乎難以忍受的程度。李覺得自己遭到勢不可擋之力所推向的那起事件,就是他親手殺死了他的妻子,以及關於附身的知識,彷彿死亡之手如手套般等著要滑上他的。所以,一股威脅及邪惡的煙霧從書頁升起,某種惡魔,李無論知不知情都試圖要逃離,而方法便是藉由種種狂想,狂亂地遁逃:他的各種慣例——一切都讓人惱火,因為醜陋威脅就在其後頭或一旁,存在如薄霧般觸手可及。

布里昂蓋辛(Brion Gysin)在巴黎時曾告訴我:「骯髒的靈魂射殺了瓊,因為⋯⋯」這是則通靈般的訊息,並不完整——是吧?但也不需要完整,假如你這麼讀:「骯髒的靈魂射殺了瓊,以成為原因。」也就是說,繼續身為一個討人厭的寄生蟲存在、苟且偷生。我對於附身的理解較接近中世紀的模式,而非現代的心理學解釋;心理學武斷堅稱,這樣的顯靈絕對必須來自內在,且永遠、永遠、永遠不可能來自外在(彷彿內在和外在之間,存在著涇渭分明的差異)。我指的是明確能附身到人身上的實體。確實,心理學的相關概念很可能也是由這類實體發想出來的,因為對所謂的魔來說,最危險的事情莫過於祂入侵的宿主將祂視為一獨立、從外部入侵的生物。有鑑於此,魔只有在絕對必要的時候,才會現身。

一九三九年,我開始對埃及的象形文字感興趣,並前往芝加哥大學的埃及學系會見某個人物。當時,有個東西在我耳畔尖叫著:「你、不、屬、於、這、裡!」沒錯,象形文字提供了鑰匙,讓吾人可以理解附身的機制。附身到人身上的實體,一如病毒,也得找到進入的孔竅。

我是在這個地方第一次體會到清楚的跡象,顯示我的存在之中,有某種東西並不是我,而我也無法控制。我記得這段時期的一場夢:我在芝加哥以除蟲專家為業,時間是一九三○年代末,並住在近北區的供餐宿舍裡。夢中,我正往上飄浮至天花板附近,心懷一種生無可戀的絕望感受,我往下望,看見我的身體走出房門,帶著自殺的意圖。

你不禁會想,死藤能否藉由令人目盲的天啟揭露,拯救世界呢?我想起我多年後在巴黎撰寫的某個句子:「是赤裸剝落的憎恨及不幸之風射的。」有好多年,我都以為這指的是注射毒品,是毒品由於阻塞而從針筒或滴管側邊噴射而出。布里昂蓋辛卻點出了真正的意思:殺死瓊的那一槍。

譯註 1|此句出自英國詩人柯立芝(Samuel Taylor Coleridge,1772-1834)之敘事長詩《古舟子詠》(The Rime of the Ancient Mariner),描述一名水手(舟子)攔下別人,以和對方分享自己的故事,呼應作者此處所述李之行為。

譯註 2|《裸體午餐》中的角色。

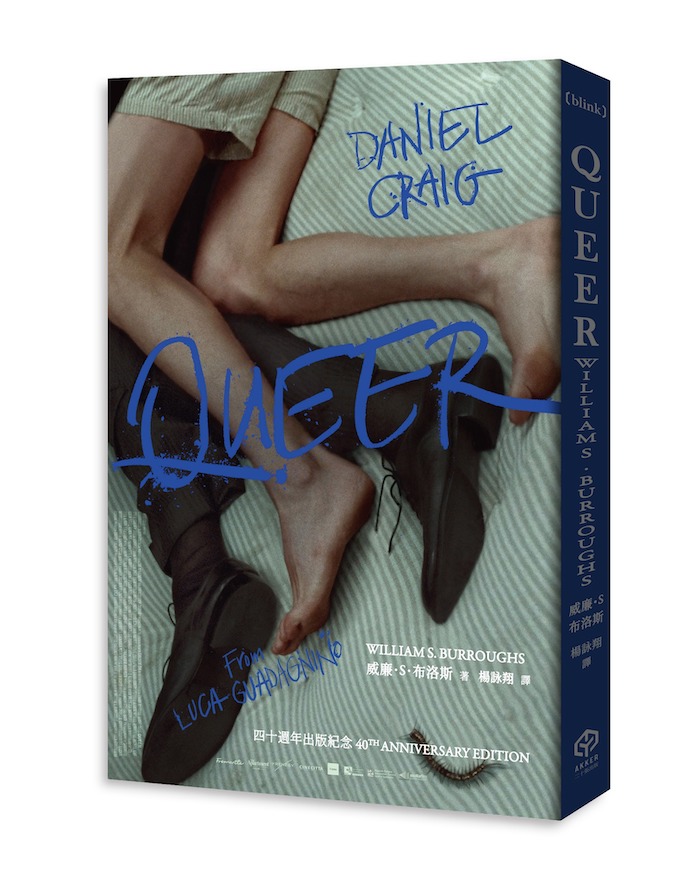

《QUEER》

作者|威廉布洛斯

譯者|楊詠翔

出版|二十張出版

出版日期|2025.04