「有框架,有限制,我們才能得到最大的自由。」——專訪豪華朗機工

由張耿豪、張耿華兄弟(雕塑,裝置),和林昆穎(音樂)、陳志建(影像)組成的跨域團隊「豪華朗機工」,是台灣科技藝術圈最受矚目的新力量之一。除了個人作品以及大型商業案之外,和現代舞或劇場演出的合作,跨足電影電視圈,甚至偶像劇《我可能不會愛你》都有他們的展覽入鏡。他們也結合基金會的教育力量,下鄉指導中小學生科藝創作,不是過水摸頭式的提點,而是真正手握手眼盯眼的交棒傳承。

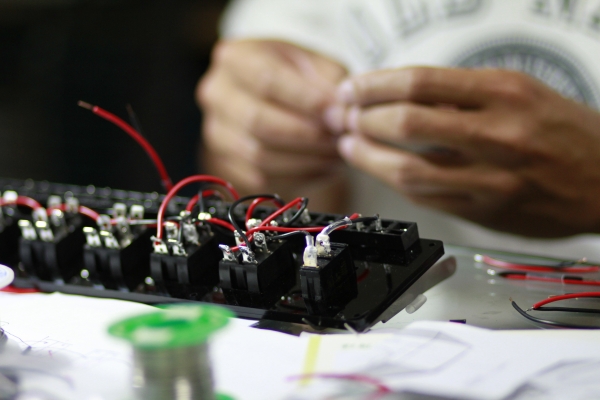

豪華朗機工的工作室位於東吳大學城區部附近老舊公寓,裡面有排練場,簡易工廠以及各式各樣的裝置或工具。團隊人員有說有笑大口吃零食彼此開著玩笑,是非常有溫度的科技團隊。他們為了要跨域合作而組成,結合各自不同的專長,摸索跨域的更多可能。「我們要做到徹底混種,因為框架已經太多,所以要混到框架不見。有了限制,定出規則,我們才能得到最大的自由。」根本是革命團體啊。

「我們想結合各自力量,擴散出去,激發更多人的力量。」

Q:請問你們的認識過程?本來是「豪華兄弟」和「朗機工」兩個團體,怎麼會合體?

朗機工:一般來說,創作圈比較偏向個人式的英雄主義,可能是導演或少數幾個人決定一切。我們則是堅持團隊合作,每個人都要是創作者,在自己不懂的領域就聽其他人上課,像是學徒或員工,彼此學習彼此激發創意。我們不會說自己是設計,而是大家地位平等的共同創作者,結合各自的力量成為一個團隊,再擴散出去激發更多人的力量,或許可以讓世界更好。

豪華:我們跟朗機工是在北藝大唸研究所的時候認識的。服裝設計詩恩則是我的高中同學。你不要看他現在一副更生人的樣子,他以前可是很像郭富城的!

詩恩:人都有過去。

豪華:以前還會裝流氓染金髮!

祐如:為什麼要把頭髮剪這麼短啊?

詩恩:這樣很方便,不用花時間整理⋯⋯

祐如:我跟豪華兄弟是上課罰站認識的。我們在台藝大上同一堂台灣通史的課,跟各自的朋友偷聊天被老師抓包,罰站的時候就嘿嘿嘿的互相苦笑了一下,後來在學校遇到就會打招呼了。

我一開始不知道他們是雙胞胎,覺得他很奇怪,為什麼今天看到我,很熱情跟我打招呼,明天又裝作不認識我,搞屁啊!直到有一次他們一起出現,我才知道,原來是雙胞胎!

豪華:我們比較熟了之後,就常常互相 cover。他們舞蹈系製作的 DM 或攝影,就找我們幫忙做。回報條件是我們系如果辦活動,要人出節目跳熱舞什麼的,他們就來支援。

祐如:順便吃烤肉!

朗機工:其實大家都算是資深老朋友,認識可能都快十年了,你認識他,他認識我,線就這樣牽來牽去。不過一開始我們都在各自的領域做,昆穎做音樂,志建做影像,豪華則專攻實體雕塑或裝置,但因為一直都跟美術圈劇場圈或電視圈有合作,所以對彼此也算熟悉。在做電影《熊貓人》的時候,發現我們的美感或對創作的看法都很接近,從科技藝術人生哲學甚至到各自的感情故事,什麼都可以聊得很合拍,溝通氣氛很好。剛好大家差不多都 30 歲,也在各自的領域摸索嘗試了一陣子,覺得或許可以合作玩玩看。經過幾次比較正式的開會,討論,彼此調頻磨合,2010 年 1 月「豪華朗機工」正式上路。

Q:可以稍微介紹一下之前的作品嗎?

朗機工:我們的作品都跟「合作」脫不了關係,用幾個人的力量,擴展成更多人的力量。像之前做的作品「菌集」,就算是一個關於「合作」的嘗試。還有之前我們在法國的 Treignac 進行的「照顧計劃」。

豪華:去到 T 城的時候,我們只帶了機械,沒有準備演出內容,想說到當地再來發展。那個小鎮大概只有五百多位居民,很小。有一個英國藝術家在那裡買了一棟半荒廢的工廠 / 別墅,希望我們去改造再創作,於是開啓了我們的「照顧計劃」(Project Woodpecker)。

「照顧計劃」分成兩部份,對內是完成屋主的要求,住宅改造,對外則是籠絡居民情感,讓鎮民彼此認識或產生更多互動的可能。

首先是全能住宅改造王的部份,我們改造了樓梯,把儲藏室變成酒吧,但我們全部的建材都是廢料再使用,除了一些小零件是買的,其他都是就地取材。同時,我們和屋主那位英國藝術家協調,希望跟他合作,我們每做一點點的改造,譬如壁畫動了位置或是打掉一塊磚,就拍一張照片,然候屋主必須固定出現在照片裡的指定位置。因為這樣,所以本來五小時的工時拉長到二十幾個小時,為了營造出「裝置彷彿是從房間裡面長出來」的感覺,連移動地上的沙石垃圾都要像河流一樣,一次移動一點點,拍照,再動一點點,再拍照,重複到天荒地老。最後連播這幾千幾萬張照片,房間就真的像有生命一樣,裝置自己長出來自己伸懶腰挪位置。

朗機工:至於跟當地的「合作」,因為屋主是英國人,跟當地法國人本來就沒那麼合,不太聯繫。祐如就結合太極和舞蹈編了一些動作,結合比較台灣味的晨操,每天早上帶居民一起做,很快就跟居民打成一片,也對城市有更深一層的認識。結果,住宅改造開工那天,隔壁阿伯竟然很興奮地跑來放鞭炮,對面的媽媽也開始和屋主有互動了。我覺得這可能就是創作的原因,讓周遭環境變得更好,就算只有一點點,也沒關係。

豪華:我們在《熊貓人》的時候,認知到「合作」可以完成很美的事情,而在「法國計劃」之後,我們發現「合作」也可以完成很人性的東西,像是「照顧計劃」。所以回國之後,接連辦了好幾個展覽,都是跟「法國計劃」有關的。

Q:請問這次的演出為何會選擇「等於」作為主題?

朗機工:「等於」看起來是很稀鬆平常的概念,譬如一加一等於二。但「等於」是什麼其實並沒有那麼絕對,有純粹的也有不純粹的部份。所以我們把焦點放在「等於」,凝視「等於」,看會發現什麼。

一開始想說豪華朗機工四個人,一人一塊把「加減乘除」四個概念等分掉。但我們也想嘗試更多和觀眾共感互動的可能,所以做服裝設計的詩恩和北藝大的表演老師也是劇場演員 Kim,舞蹈界的祐如,大家一起玩。

表演藝術跟視覺藝術,在和觀眾接觸那個「當下」的感覺是很不一樣的,比如說你畫畫,其實不太知道有誰看了你的畫,那個觀看的過程你可能根本無法參與。因為我們想和觀眾有更多接觸,所以找了表演藝術圈的朋友進來,「我們」加「她們」,會有一個新東西出來,這才能說是「等於」,在編舞的時候創作音樂,而音樂又回過頭幫助編舞本身,兩件事必須同時一起發生,這才是「等於」。

我們花了兩個月的時間,開會研究,彼此就不懂不擅長的領域,互相給課互相上課。像 Kim,她的專業是表演,我們就可以從「等於」的概念,發展出一套情緒曲線,然後切出一個演出架構,再繼續你丟我加剪剪剪。

豪華:其實整個演出,有點像是「加減乘除」的過程,不是物理性而是形而上的純粹運用。舞蹈加上裝置,是「加」。「減」可能就是溝通取捨。有些片刻大家突然覺得「這個 idea 很好!感覺對了!」這是「乘」。「除」的話就是精煉萃取的過程。

朗機工:當然,我們也有各自擅長的部份,所以當碰到個人專攻領域,就會有個比較 leader 的人出來帶,影像聽志建的,音樂聽昆穎的,裝置或雕塑專業當然就是豪華兄弟,不會衝突因為大家已經很習慣這樣磨合的過程了。

Kim:因為演員溝通的習慣用語,和音樂或舞蹈比較類似,但跟科技藝術圈很不同。跟豪華朗機工合作很棒的地方就是,他們不會裝懂,也不會偷工減料,每個人都很不願意妥協,不會偷懶。所以要是他們覺得沒有達到跨域合作的要求,儘管只是一小段,也會想盡辦法讓它更好,混融在一起。大半夜傳簡訊跟我說又有新 idea,或是突然大夥就開起會來,這種感覺很爽。

朗機工:講到「加減乘除」,其實「除」也可以說是調整的過程,牽一髮而動全身。我們演出前兩週加入了一個用電腦鍵盤開發出來的機械手套,可以即時互動,講台詞或發出聲音。

Kim:如果是平常的戲,演出前兩週要加這麼重要的道具,真的得思考再三,甚至會說不。但這是科技藝術混種的創作,所以也就深吸一口氣,呼,開始想現場演員要怎麼配合,怎麼排練。

朗機工:我們不希望跨域只是漂亮影像加上漂亮的演員表演而已。如果只是影像很精美,那也只是很棒的 Steve Jobs 簡報。我們要做出不一樣的東西,跨深一點的域,所以從聲音或演員下手去弄影像。

我們大家會一起順故事,討論場次,類似平行創作吧。劇本就在這裡,我們都知道哪裡是什麼,哪裡還可以多什麼,大家都可以參與創作,邊改邊做。我們的作品不會有誰特別多或少,因為各自還有另外做自己的創作,可能比較商業什麼,所以到這裡就是要來「合作」的。

眼前這群人你連我我連妳線串來串去認識可能也快十年了。對 BIOS 的讀者來說,這群人的名字可能根本沒聽過,但你身邊總有幾個十年一日相知相惜的老友,不論你說或不說什麼,他總能用最舒服的方式接球再發回來,你跟他像是山普拉斯阿格西,對方的反應脾性全都摸得透徹,默契十足。眼前這可是一大支網球隊,漫天飛舞的球彈來彈去,闖入別人回憶重地的我好像跑進了陌生國度的植物園。我想起國中時候曾經目睹一位同學被霸凌,拉到廁所頭塞進小便斗,原因是他跟老師告狀另一個同學考試作弊,那個同學嗆聲「我是 XX 堂的!」慫恿同學們去廁所看他大展身手,當然,他身邊也有一票小跟班。

不知道這兩位同學現在在做什麼,不知道現在的我是否等於以前的我。