生命本身的雜亂會自成姿態——專訪言叔夏《白馬走過天亮》

傷害的變形

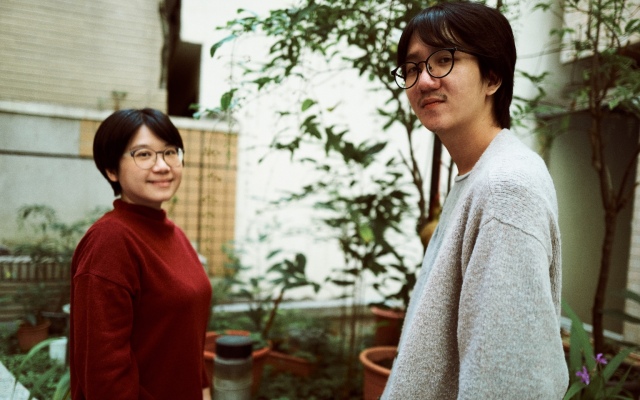

寺山修司的這個疑問,從言叔夏的嘴裡被重述出來,真是再適合不過了。七月盛夏,光線明亮的咖啡店裡,她長髮飄逸,著一身黑衣白裙,有些害羞地窩坐沙發角落,即使白日不是她慣常的「出沒」時間,仍然神采奕奕。被友人暱稱「卡卡」的她,不如想像中憂鬱自持,反倒笑聲朗朗、語調熱切,偶或閃過一抹頑皮神情。但或許是散文裡的印象太強烈,明明人已坐在眼前了,仍想深深望進她眼底,去尋找一個蝸居的孤獨女子,獨自返家的童年;或花蓮黑暗遼闊的校地,上鎖的便利商店,她搭上一輛火車去探望遠方的親人。以及時間,(憂鬱貝蒂)裡的句子,「四月艱難如涉水」,是走過的時間。

這些都是言叔夏,明明寫的是散文,卻帶著詩的腔調與質地。寫懷孕的妹妹,自殺死去的外婆,不快樂的父母親;彷彿家庭殘酷劇場,在她筆下卻幻化成另一種樣貌。她傾身構築而成的異境並不冷酷,而是懷抱著抒情與往事辯證,一如郝譽翔在序中所言「心靈的水晶世界」,是現實裡的折射,是想像裡的寬容。

「對我來說,寫作和現實勢必要分得非常開,才能夠各自保護他們。」談起最初的寫作,她將那視為一個逃逸的空間:「我生長的家庭並不平靜,寫作提供了一個世界,我在那裡面捏造、幻想他們,偶爾藉此得到快樂;但再轉回來看父母、看自己,會疑惑為什麼我可以擁有這些,有點罪惡感。」

關於現實與寫作之間的分野,一直是個難題;也因此不難明白,寺山修司的電影如此撼動她的原因:「我不斷地在作品裡,把自己的父母家庭做出變形;在這些變形的過程裡,我同時感受到救贖,可是當要去面對那些真實的時候,也免不了感受到一種抱歉。」言叔夏坦言,曾花了非常大的力氣去尋找一個平衡點:「但當你完全不去找它的時候,時間會自己流逝掉,有些人衰老了、有些人死去了,也有些人被生下來。從前攀著一個問題想要尋求解答,到頭來,時間會把某種領悟帶過來給你。」

當木星經過命宮

《白馬走過天亮》是言叔夏的第一本書,雖是新秀作家,但她文字裡特有的迷人聲腔如磁鐵,早已牢牢牽引住一群喜愛她的讀者們。我曾聽聞一位年輕創作者吳鑑軒,讀了當時的林榮三散文得獎作品〈馬緯度無風帶〉後,不僅把裡頭的句子背到熟爛,還把她發表在各種報章雜誌上的文章全影印下來,反覆地讀。這已經不是普通讀者,而是進化到狂熱粉絲的階段了。雖然言叔夏在談起這篇「成名作」時,忍不住開玩笑地稱那是「愛鑽牛角尖的年紀」,但或許正是那專注於傷害尖點的姿態,當同樣質地的人向她趨近,便奮不顧身了。

因此這本書算是來得有點遲了,談起出書過程,言叔夏說一開始完全沒有出版的想法:「前幾年可能會覺得自己沒有準備好,還不知道『它』和我之間的關係是什麼。但可能木星經我的命宮了吧!後來就比較自然,水到渠成了。」言叔夏形容那像生一個小孩,在醞釀的時候會覺得是自己的,出書後又好像隱然沒了關係。說得輕快,但從校稿到出書的那段時間,她仍然有著焦慮:「尤其是散文這樣的形式,裡面有一些不屬於日常生活,可能是個人的暗面吧,像是每一個時期的自己,有些缺角、有些殘破,我那時不太願意讓它面世,可是等到真的印成書,我又發現它自然而然就完整了,已經不需要我了。」

.jpg)

殘缺與填補

讀言叔夏的散文,會發現她對「宅」這件事特別偏愛。和衣蛾共處的房間,放學後的無人教室,換了個城市的地下室居所。而她自己似乎也對這種狀態了然於心,〈月亮一宮人〉裏寫:「W 說妳怎麼有本事把住過的每個房間都搞成洞穴。」但那本事何止如此,她的文字引領細節,從實際的空間延展出一種奇異的語境,隨著生活不斷遷移,從高雄、花蓮再到台北。問她有沒有覺得哪個城市最有歸屬感?「可能是花蓮。」停了一會又再次強調:「不是可能,一定是花蓮。」

擷雲莊、志學街,飄浪之湖,黑暗的文學院,花蓮谷地的夜色……許許多多徘徊不去的事物在她的筆下現形:「因為東華實在太空曠了,就好像一個容器那樣,整個學校就是一個碗,你可以隨時掉在裡頭。在校園裡騎腳踏車,整條路可能都沒有路燈,你騎著騎著就會掉進去了。那樣的黑暗讓我非常有安全感,覺得我和那個黑本身是一體的。」高中剛畢業,當家裡正處於分崩離析的狀態時,言叔夏前往花蓮的東華大學念書,「對我來說,那是一個在那樣的時刻,毫無條件接納我的地方。它可以溫柔地包覆我,讓我感覺到自己的殘缺,也能夠很快地,沒有跟妳索求什麼地,就作出填補。而大學裡認識的人好像身上都有一個故事,我們只是交換,好像誰有怎樣的故事都可以被理解。」她停了一下:「不管多麼誇張。」

在寫作裡重返

不管多麼誇張。或許這正是言叔夏亟需一個容器的原因。訪問時她最常講的一句話不是臉書上的口頭禪「天啊」,而是「這該怎麼講呢」,歪著頭,一副非常苦惱的樣子。彷彿言語已不足以承載那龐大的黑暗,於是只好連自己也成為容器,「散文可能有很大一部分並不是在書寫,而是召喚。」召喚什麼呢?「這本散文集是在這麼長的一段時間裡,關於人生的形狀。整個貫串的主題其實就是一個時間軸,我在裡頭重複演練同樣的事情,可能是一個場景、一個傷口,有點像佛洛伊德說的:在寫作裡重返。」言叔夏說:「我試圖找到一個合理的敘事,或相對於創傷的當下,那個我『理想的敘事』,有點像是復健的過程,日日演練,漸漸讓自己變好,但這個好並不是回到最初的狀態。」

曾經和朋友說過「如果可以幸福的話,我寧願不要寫」的言叔夏,原本希望藉著寫作拯救什麼,但如今的她,已經慢慢從這個沉重的核心跌宕開來,「現在書寫對我來說,純粹只是一種說話的練習。最初似乎只是自我的核心,但現在,我想要去告訴另外一個人什麼東西。」言叔夏笑說以前對人生會有種很強烈的潔癖,但如今已不再那麼鑽牛角尖:「生命本身就是雜亂的,會自成一種姿態。」

於是她寫:「而我知道所有的海其實都是同一匹海,它只是十八歲出門遠行之後,就再也沒有回到原來的港。」不可逆的時間,不可逆的傷害,當白馬徐徐跨過,天就要亮了。如此而已。