由衷相信生命的火焰

──專訪茱麗葉.畢諾許

在《英倫情人》裡,護士漢娜有一天在修道院的廢墟中,發現一架歪斜的鋼琴。她想都沒想就開始彈,嚇得拆彈兵奇普鳴槍喝止,說裡面可能有炸彈!沒想到她頑皮地回答:「我只彈巴哈應該沒關係吧?他是德國人⋯⋯」

但後來,當所愛的人面臨兇險,這個毫不猶豫踏進地雷區的女人,她的擔憂和害怕,又比誰都巨大。

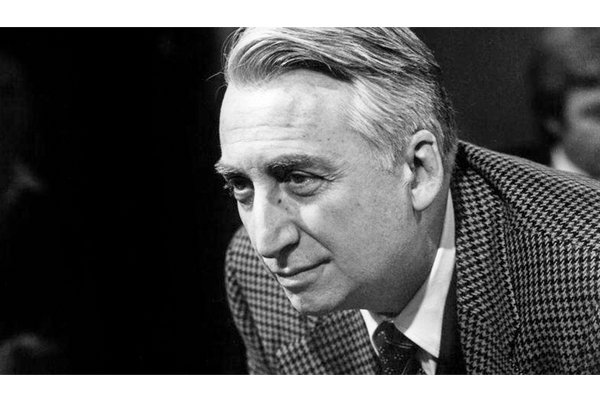

從《藍色情挑》的傷痛惶然,《愛情對白》的世故開朗,到《英倫情人》的溫暖和稚氣,茱麗葉.畢諾許(Juliette Binoche)在世界影壇的顯像,一直離散在不同的色彩向度,又隱隱圍繞著一個核心。那可能是讓法國自家人稱她為 “La Binoche” 的智慧神采,可能是在威尼斯/坎城/柏林封后(還外帶奧斯卡最佳女配角)的演技能量,更可能是把熱情和生之欲望、投射在題材選擇上的立體脈絡。這一切帶給她不只是表演者,更是思考性豐厚的藝術家高度。

去年底,為了參與金馬獎和宣傳新片《魔愛食人灣》(Ma Loute),畢諾許在十九年後再次訪台,除了與合作《紅氣球》(Le Voyage du Ballon Rouge)的侯導敘舊、對談,也和媒體分享拍片經驗。那天當她走進會場,一身直紋白黑褲裝,大捲瀏海垂掛在半邊臉上,和以往熟悉的短髮造型不同,架勢比起女神更像個女王。但在幾次問答間,當她不經意爆出那招牌的爽朗笑聲,原本肅然的氣氛,又瞬間暖下來。

布魯諾杜蒙的解放欲望

會後,我有幸在半個沙發外和她暢聊半小時。當看完《魔愛食人灣》,除了被那卡通式的黑色幽默逗得一再捧腹,仍不免疑惑,這故事應該不只如此?對此,她眨了眨眼說:「別忘了他是布魯諾杜蒙啊!」她說在那背後,其實是很基層的人性恐懼。「對窮人來說,上層階級的瘋狂和敗德令他們害怕,但有錢人卻是怕自己被『吃掉』,這是如今瀰漫在(我們的)西方世界的焦慮,那些來自非洲、中東的『南方人』彷彿要上來吃掉我們。這幾年右翼會這麼強勢,就是靠這些很底層的恐懼在餵養。」

她提到在杜蒙住的北法沿岸,這樣的分裂很明顯,杜蒙因此想呼籲大家:「看看自己的德性!」聽起來這不只是法國的隱喻,也是整個歐洲心境的投射囉?畢諾許想了想說:「電影如果拍得好,可以很具體清晰,又同時有普世性。這故事一定也適用在世界其他角落。」

而這是畢諾許第二次和杜蒙合作了,三年前《最後的卡蜜兒》(Camille Claudel 1915)有大量無對白的獨角鏡頭,幾乎抑鬱到了底,如今《魔愛》在調性和演技上,又跳到躁鬱量表另一端,這兩者之間,要怎麼找到杜蒙創作的共通性?她想了良久,拋出一個有趣的字眼:「我想他是在解放(unleash)自己。把自己打開。」畢諾許認為,杜蒙一直在某種(藝術創作和自我信仰的)系統裡,最近才開始想要自由,想冒險。「在《卡蜜兒》之前,他總是口口聲聲說自己絕不用專業演員,對我們的藝術不屑一顧(大笑)!」她提到兩年前的電視影集《憨神探與小昆昆》(港譯)(P'tit Quinquin),杜蒙讓想像力飛馳,那樣的無邊無境甚至是有點費里尼的,「他可能前一晚夢見什麼,第二天就跟髮妝師說我要這個不要那個⋯⋯在創作上更貼近當下。」

|

轉變是通往知識之路

畢諾許不只在大銀幕上活躍三十多年,還是個畫家,劇場演員,也是舞者──我一一列舉這些身份,忽略了她臉上的猶豫,說出我自己的觀察:她偏好演出面對創傷,及被迫踏出舒適圈的角色。這樣的解讀準確嗎?她想了想之後說:她是喜歡轉變(transformation)的概念。

「我覺得人生中處處是創傷啊(笑),不論個人的生命經驗,或家族歷史都是。而你越是談論它們,越會減輕那傷痛,這變成一種療癒,那些不論衝突、受苦、劇變或是恐懼,只要能轉變就是好的。我喜歡有強烈主題的電影,而且隨著時間推演,發展出轉變的可能,包括轉化心境,和釐清傷口從何而來。」這麼說是偏好「救贖」嗎?「我仍覺得是『轉變』,因為那是通往知識的路。在人生裡,你如果不是太頑固,對擁有的一切佔有慾太強,能解消自己,放掉緊緊攀住某處的手,就會帶來轉變,讓更多人性進到體內。」

她補充道,自己經常被有強烈美學視野的導演吸引:「如果我的人生道路有幸跟他們交會──這往往很難得──我都會非常興奮,立刻說好!」

接著,畢諾許猜中我做的功課,說:「你知道我演過《安提格妮》(Antegone)吧?因為你提到劇場。」她發現我臉上那熟讀課文被老師抽背的欣喜,帶著點嚮往說:「那些神話故事都是智慧的泉源。」她說《安提格妮》讓她對人性和自我都有很深的領悟,我急著加分,說如果我沒記錯,那是超過兩千年的劇作了?她瞪大眼睛糾正:「是兩千五百年!索福克斯(Sophocles)他是個天才,是個大師。」

美學的野心要建立在規律上

戲外的女神,也是兩個孩子的媽,一雙兒女今年 23 和 17 歲,當我說他們都長大了,她笑著插嘴:「但都還住在家裡!」當了這麼多年的母親,最重要的體會是什麼?她仔細思量,一字一句慢慢說出:「要相信他們。要相信人生。要享受他們的陪伴。要給予結構。要設下一些底線。要幫助他們長成獨立的人。」

我靜靜聽完才開口:「剛剛說結構,是指什麼呢?」她說是各種條理,譬如家裡桌上永遠有好食物,但他們要會自己剝皮、自己削蘿蔔,「當我把衣服燙好,他們要懂得感激,肚子餓的時候要確保身邊的人有得吃,不能只顧自己。」她還說要有良好的生活節奏:「我作為一個演員,能走到今天,是因為我相信規律,規律地工作。像我每天都會上健身房,你如果沒有規律,就無法真正抵達目標。美學的野心要建立在規律上。」我覆議說藝術看起來很自由,其實需要紀律,她讚聲道:「要先有紀律,才能得到自由!沒有紀律你根本無從成長,這是我的信仰,也是我自己的經驗。」

那麼,當一名母親,是否也影響了她的藝術哲學?畢諾許說她相信孩子們其實是她的老師:「他們會逼迫你看見自己的極限,因為他們需索無度,而且不會過濾情緒。當你面對他們,也同時要面對自己的情緒。」她從孩子們身上學到的比教他們的還多。「我相信他們從一出生,就知道自己來這世界的使命。那會是內心一個小小的聲音,必須要仔細聆聽,才聽得見。」而父母要幫助他們去辨認,不要被外界的雜音,或其他聲響蓋過去。

我說這對東方的家長是很棒的一課,因為在台灣、日本或中國,父母都相信要非常小心翼翼地照看孩子的路,她沒聽完就打斷我:「我不認同。」她說當父母本來就充滿恐懼,「我們根據自己的恐懼行事,但這會帶給孩子不必要的負荷。」她認為應該給孩子們空間,去聽見自己的召喚(listen to their own call)。「我們當然永遠在怕,怕他們沒吃飽,怕他們遲到,怕他們沒有安全回家⋯⋯但『信任』本身可以扭轉這害怕,因為給予信任就是賦予責任感,要他們為自己的人生負責。」畢諾許提到自己的父母很信任她,這大概是她沒有長歪的原因吧,「恐懼只會帶來壞東西!」她笑著下結論。

|

我們可以是任何事物

畢諾許在《魔愛》中和幾個素人女孩對戲,經驗豐富的她知道對方壓力一定很大,所以像母親一樣陪她們吃飯、大笑,幫助她們放鬆,「這樣建立連結,就變成愉快的經驗。」而片中最妙的角色是性別不明確的 Billie,畢諾許正是演他的母親,我提到台灣很可能成為第一個認可同性婚姻的亞洲國家,她說很好呀!她身邊也有很多同志朋友,相處起來非常舒服,並特別強調:這不是他們可以選擇的。「所有的性別認同和取向都不是選擇,是生來如此,你當然要理解和尊重他們,不該妄加批判。生而為人,要活著已經夠辛苦了,如果還擅自對別人作道德評判,那是最糟糕的了!」

我再把話題轉硬,開始列舉:她不只是藝術家,演員,還是一位人權運動者⋯⋯沒想到她突然大聲打斷我:「你知道嗎?我不喜歡頭銜(titles)!」對她而言,被放進一個個侷限人的盒子裡是嚇人的。「我相信我們可以是任何事物(we can be everything)!比如我從小愛畫畫,所以一直在畫,那其實是很單純的,想完成某件事的衝動。」

我聽了認真保證,一定會好好強調這點,甚至用上粗體字:妳不喜歡被丟到盒子裡!她笑著說對,我不喜歡盒子!「我不是舞者,但照樣上台跳舞,我缺乏基礎,但是我喜歡動,喜歡用身體表達。」她宣告著,眼裡充滿光亮。而我繼續問道:過去這一年,全球的政治氣氛都在偏移,尤其英美兩次大選結果都讓人震驚,我還沒問完,這件事是否讓她有點⋯⋯她就急著說:「憂慮嗎?有啊!非常非常憂慮!」

畢諾許猛拍沙發,說道:「我樂於看到女人掌權,但相反地,如果是個吝嗇又極端的人⋯⋯就讓人想搖頭!」她認為,現在每個國家都開始強調「偉大的」這個、那個,「根本是瘋了!偉大的法國,偉大的波蘭,偉大的英格蘭,偉大的美國⋯⋯莫名其妙嘛!這有什麼意義?我們是最好的嗎?」她說這是缺乏自信,「如果真的偉大根本不必說,越這樣講越顯得渺小。這一切讓我超怒的!根本毫無意義!」

接著,她話鋒一轉:「但是能說出來,能夠拿出來談還是很重要的。」畢諾許提到,說不定當越多人用這種吝嗇、帶刺的眼光看待人生和看待他人,把其他人推開以保住自己擁有的,反而會把社會中溫暖、人性的那一面激發出來。「我只能這樣想(笑),也許還是有希望存在的,這一切說不定會把我們國家比較好的那一面引出來。」

「在我眼中,他就是個孩子」

當問起跟侯導的合作,九年前拍攝《紅氣球》的經驗,什麼是她最懷念的?她想都沒想就說:「每一個鏡頭拍完──通常都只拍一次──他會朝我們走來,臉上笑得像個小孩子,我好愛看他那雙眼睛閃爍,帶著『剛剛那樣就對了!』的光芒,那個藏在他心裡的小孩是最觸動我的!」說到這裡,她臉上綻放出燦爛的笑。

我聽得好感動。原來一個真正厲害的演員,當她放入真情對你說話,是會讓人起雞皮疙瘩的。我告訴她:這對我們來說真的很新鮮,因為侯導在台灣電影界就像個老大哥,她說:「對我來說不是。在我眼中他就是個孩子,那實在太美了。」侯導聽到這句話一定會很開心。

而在跟全世界這麼多導演合作過之後,她目前最期望與賈樟柯和姜文共事。畢諾許認識姜許久了,對他提過的一個計畫很有興趣,時常會想有沒有成真的一天。她也曾在日本導演諏訪敦彥的作品中演出,之後還會參與是枝裕和的計畫,對於和中國導演的合作機會,也依然抱持期待。

當我們聊起那些已經不在世的,她的笑容柔和下來,說很想念奇士勞斯基、安東尼明格拉,也想念阿巴斯。「他們都是很好的朋友。越是偉大的導演合作起來越輕鬆,當你年輕會以為要掌控一切,下各種指令,但隨著時間過去,如果懂得傾聽就會懂得收手,讓事情自然發生。事前的準備當然重要,但在拍攝現場,就像有一盞火焰,你要讓它進來,讓它燒得旺,如果你的呼吸太用力,那火就會熄了。」所以是年輕的導演缺乏安全感嗎?她說對:「越是沒有安全感,越會想插手,我就會覺得『呃啊別來煩我!』(配上鬼臉)」

|

人生會為你做準備

最後,我提到最喜歡她的其中一部作品《愛情對白》(Certified Copy),那故事談到一個概念:沒有什麼是真正的原創──或反過來,任何複製和再詮釋,本身都是一次創作。就演戲而言,當她面對攝影機,是在複製自己或他人的生命經驗嗎?或其實是一種創造?

她聽了說這問題真好,開始舉例:有時候在現場,會聽到導演說:「好,我們再做一次一樣的!」──她擺出不可思議的臉說:「啥?一樣的?」這時候她通常會問:既然一樣我們幹嘛要再做一次?對她而言每一個 take 都是一次創作,「其實任何藝術都一樣,你得在重新創作的時候,看看當下發生什麼。」她相信演員是訊息的觸媒。「你如果真用心,是可以捕捉到某種神秘的宇宙力量的(笑),我喜歡這樣想。我們做的是透過身體去捕捉情緒,捕捉感覺,那來自某個未知之境,說不定就是我們的內在。」

畢諾許明白阿巴斯的用意,是要透過複製與原創的辯證,來帶出某種矛盾,但她確實相信複製品可以比原版好,「如果那個進行複製的藝術家,把自己也投入,換言之他做的不是複製而是透過『再創作』去表達某個自己捕捉到的東西⋯⋯」她越講越興奮,「即使是那個最原版,也是對某個看不見的東西的捉取⋯⋯嗯這問題真的很有趣!」

「如果我在一部電影或舞台上,看到跟我的角色相通的東西,我也會試著從中捉取──不是模仿或再現,而是從中找到真正跟我相連的部分,」她扣回之前的親子話題:「這還能帶出一個有趣的疑問:我們到底是在複製父母的行為?還是在從中學習,以我們自己的方式表現出來?」她生動地比手畫腳說道,要切斷那種深遠的影響永遠要巨大的力氣,因為你想擁有自己的人生,想開自己的車,不想開別人的車,我接著說:「你也不想要別人幫你開車!」

「對!你也不想要別人幫你開車(大笑)!」

專訪就結束在這個高點上。我起身握手道謝,女神囑咐我:「開車開快一點(Drive Fast)!──呃不對,是開車小心(Drive Safe)!」語畢哄堂大笑。

當天晚上,在金馬影展的大師座談,她又說了另一句打中我的話。現場有人問:平時都怎麼準備角色?她開頭第一句就回:「人生會幫你作準備(Life prepares you)。」身為一個演員,她當然無時無刻帶著對白本在身邊,但是真正到現場,那些台詞、走位都不重要了,真正重要的是在那當下,生命帶給你什麼。

真正美好的藝術,是看上天安排了什麼,看人生帶你去哪,而生而為人,要對自己究竟是緊緊抓著什麼走到最後的,充滿好奇。那也是讓茱麗葉.畢諾許一直保持興奮,保持新鮮,放心地相信人生的理由吧!

|