「禽獸導演」牟敦芾的創作起點:《不敢跟你講》與《跑道終點》的舊時代新浪潮

「有一天很冷,很冷。媽媽做好了火鍋,跟兒子一起等爸爸回來吃。過了一會兒,爸爸回來了。他們就圍著火鍋吃晚飯,一面吃一面搧爐子。有很多的煙,媽媽就說:『木炭不好,所以才有煙⋯⋯』媽媽不小心,把湯匙掉到火鍋裡。爸爸替她撈了半天,才撈起來⋯⋯」

──莊大原,《不敢跟你講》

現在談起牟敦芾,多以性愛、暴力場景驚人的剝削電影《打蛇》、重返日軍細菌戰的《黑太陽 731》等片,架構起他「禽獸導演」的異色評價(以及電影當中廣受忽略的社會批判)。在他被台灣禁映的首兩部作品中,這份野心以更為貼近在地生活的創作思維顯露出來。在台灣電影史的流變當中,牟的首部作《不敢跟你講》以及接下來的《跑道終點》是後來新電影寫實主義的前驅,捕捉了民國五六〇年代的社會轉變。在更細部的影像操作上來說,這兩部作品則透過了創新的形式細膩地呈現了幾位男孩的徬徨與困惑。

上頭這段台詞來自於《不敢跟你講》。故事當中,全班一一上台參加說故事比賽,整體場景採取正反拍的手法將男孩與他的其他同學對立起來。一方面是看著、等著取笑他的同儕,另一方面則是大原畏畏縮縮的眼神,好似對於自己的故事沒有甚麼信心。老師則在一旁等著介入,維持秩序,但她不覺得男孩能有什麼好故事。這也難怪,大原能想出的故事也就是從日常生活取材,其中沒有什麼起承轉合,高潮迭起;台下眾人聽得昏昏欲睡,甚至出聲插嘴。這個場景的最後一個鏡頭,則是老師的男朋友在教室的窗外,看著男孩的身影在小小的木框裡模糊著。

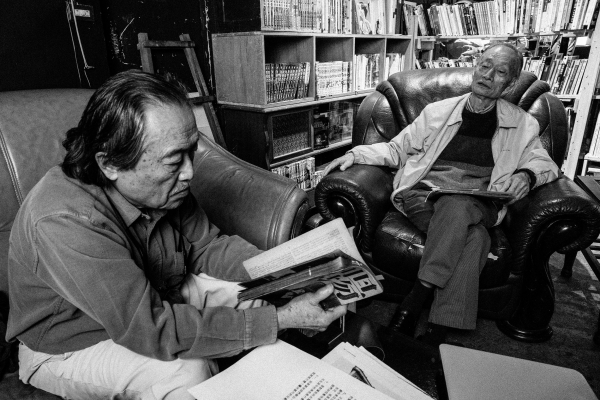

《不敢跟你講》。

《不敢跟你講》。

雖說平淡無奇,這一講故事比賽的插曲,卻在影片當中起了提喻的作用──像是能夠在這小小的段落當中,看見導演的美學追求。《不敢跟你講》劇情處理的是破碎的家庭當中,父子兩人重新找回對彼此信任的故事──沉迷於賭癮的父親想要把孩子賣去給作紙錢紙偶的商人(後鋪還兼營賭場),兒子大原則是像個閒晃但負責的小大人,除了遊蕩外,也嘗試在印報的工廠賺點外快幫父親還債。但多數時候,影片沒有個主要的敘事軸線──大原在堤防邊遊蕩著,廣袤、幾何的水泥建物把他的身影壓的小小,又或是在雜亂的伐木場,與那個或許有點意思的女性好友,有個私密的小空間,擺滿了自己的奇珍異寶。

在偶發的通俗劇轉折與衝突當中,《不敢跟你講》用黑白膠捲捕捉下了民國五零年代末的台灣實景。地景與人物的日常互動才是主角:有著還在成長的台北街頭、有著已經完成的基礎建設、也有許許多多的農田、平房以及曾經的景色。這種還諸於日常生活節奏的敘事在台灣電影當中可屬少見,往後拉可以拉出整條健康寫實主義與台灣新電影的軸線,更別提牟本人也是香港新浪潮重要的先驅。

我們知道父子兩人終究要和解,但在晃蕩的過程當中,孩子的迷惘、困惑以及對於生活的認真態度則在幾何抽象卻又真實的景色當中顯露出來。美國學者拓狄(James Tweedie)認為某種年輕活力、都市現代化的過程都是新浪潮的重要特色,而牟則是很有意識地呈現了這點。正是這種趨於日常的敘事型態,讓牟敦芾在台灣電影史上已然有著不可抹滅的地位,更讓我們看到舊台灣變動的歷史、逝去的生活型態以及已經到來的現代化進程──人們如何進入國民教育當中,而這又如何成為了普通人的冀望。

《不敢跟你講》。

《不敢跟你講》。

同時,有勇氣去說一個日常、平凡的故事,也是影片大膽之處。如果說新浪潮的精神有什麼平凡的啟示的話,那麼其中一項就是瑣碎的細節也值得我們認真省思與觀看。法國電影理論家巴贊以降的寫實主義訴求把焦點放在貼近「現實」的影像,而這類影像總得離開衝突與行動的邏輯,將鏡頭的焦點放在人物與世界之間的自然互動之中──誰的生活總是天天談死?很多時候,導演把台詞省去了,讓角色們沉浸在周遭的吵鬧噪音當中,在沒有對話的情況下互動著。我們得仔細地看著他的一舉一動,他的純真與無辜;牟敦芾讓他等待著,讓影像沒有對白,讓他知道這些辛苦與困難,也許總是會過去的。

再者,牟在他的第一部作品當中就已經非常有電影語言的意識。歸亞蕾在作品當中扮演著女老師的角色,當他第一次將這位角色與她的男朋友介紹給觀眾時,用上了一個橫搖鏡頭:原本我們看到她坐在椅子上,大聲嚷嚷著教學的理想與教條。我們看著周圍的環境,發覺這是個藝術家的工作室,隨著鏡頭往左搖,我們看到某個男性藝術家穿上了工作衣。但在這女老師的講話過程當中,藝術家的頭總是被留在了框外,證明了他其實沒有認真地在聽(或是沒有意願)女主角如何大肆宣揚其陳舊的教學方法──這些手法當然帶回了導演本人對於電影史的認識,尤其是他讓作品的第一個結尾(上國中之前的父子和解),停在一個停格之中,就像是《四百擊》尚皮耶李奧看向我們的那個無助眼神;在經濟的困難與叛逆的慾望當中,男孩要如何找出自己的一片天空?

牟的第二部作品《跑道終點》則是在形式與內容上都更為大膽的一部電影。故事內容關乎於兩個對彼此似乎有點情愫的男孩小彤與永勝。他們一起上山、下海、跑步、吃飯或是寫作業。在一次的練習當中,小彤在操場的中間打著算盤,為比賽做準備;算盤的聲響滴滴答答,永勝在周圍跑步訓練著。在永勝越跑越快、越跑越累的過程當中,小彤把問題作完,上了跑道想要催他到終點,殊不知永勝其實已經接近休克的狀態。在終點前,跑步的男孩倒下而永遠地離開了影片中的敘事。操場上起了一陣風,把他的魂魄吹散到另一個世界當中。

《跑道終點》。

.png)

《跑道終點》。

雖然說《不敢跟你講》當初上映時因為師生戀而被禁演(然而就遺留下的影片來說,這是莫須有的指控),《跑道終點》則在民國六零年代初處理了更為禁忌的同性戀話題。當然,男孩之間的情誼不必關乎性慾,可能只是相濡以沫的情誼,但在兩人之間的討論當中,並不排斥這樣的關係;他們只是對其他人的閒言閒語感到厭煩而已,兩人甚至還談到要去「咬別人一口」來把這樣的習性傳染給別人。然而,這番對話直到永勝過世前才得以可能,好像影片得要把那些社會體制外的事物用敘事的方式抹殺,讓小彤能夠回歸到正常的傳統秩序當中。

但小彤依然懷念著他逝去的友人──他拿著紙錢到永勝的墓前焚燒、他看著那篇兩人曾經一起嬉戲過的海,以及對面正在一棟棟聳立起來的工業區(誰說台灣沒辦法拍一部感人至深的《月光下的藍色男孩》?)、他還跑去永勝的家裡,幫他父母在街頭上賣麵,實現他們開一家麵店的夢想。這樣的敘事,用一種酷兒的方式閱讀,某個程度上也可以說是把逝去兒子的伴侶認養回萬分痛苦的家庭中,慢慢地療傷與復原。

更重要的是,牟其實對社會的階級問題其實有著深刻的認識。在前一部作品當中,大原與女性好友就分別住在簡陋的平房以及整潔的公寓當中,而兩人其中一個最喜歡閒晃的地方就是公寓的屋頂,看著台北正在增建的天際線──而大原父親的賭博問題當然也是根深蒂固的某種階級狀態。在《跑道終點》中,前一部作品當中的階級問題也延續著,兩位男孩的出身背景大有不同。小彤來自於富裕的中產階級,家裡還開著轎車,而永勝的家庭卻在賣著一碗兩碗的陽春麵,在颱風夜裡也得出來叫賣。導演似乎更相信著人們真摯的情誼得以克服階級之間的差異──這在電影裡雖然成功,但一切就顯得過於太理想化了一些。

《跑道終點》。

《跑道終點》。

說了這麼多,我還沒有提到整部片精彩的兩個蒙太奇段落──這也是為什麼《跑道終點》是華語影史上具有重要意義的作品。小彤事後跑到了永勝家中說明事發經過,在他敘事的過程中,他的臉、永勝父親、永勝母親的臉被交叉剪接在一起,其中還穿插著事發當下的影像以及算盤與心跳聲。他越說越激昂,好像回到了現場,臉上掛滿了汗珠,而永勝父母的目光也不是看著他,而是看向了影像所指向的那個不可能回返的現場──兒子過世的那個操場上。當然,隨著小彤的口白講到永勝倒下的那刻,小彤的背景也化成了一片黑暗,好似他進入了某種抽象的領域中,讓所有人都目睹了那個死亡的瞬間。這一個場景可說是華語影史上情感最為豐沛的段落,也難得一見地把所有人的創傷以精確的交叉剪接形構出來。而後在珠算比賽時,牟再度用蒙太奇段落讓小彤回憶起過去的片段,這次,他用上的則是全白的曝光瞬間,配上停格的影像來喚起某種「已經過去」的深刻憂鬱感。

重新發掘《不敢跟你講》和《跑道終點》可說是台灣電影史上的重要進展──牟敦芾剛從藝專畢業,不僅僅對於影像有著敏銳觸覺,更在美學上可說是台港中三地新浪潮的重要先驅:現代化過程當中的地景(侯孝賢)、階級以及痛苦移民的艱難(香港新浪潮以及他代表作《打蛇》的重要母題)還有抽象、大幅的地景與人物之間的關係(中國第五代導演和《黃土地》之類的作品)。諸般理由,都讓這兩部作品成了本次台灣國際紀錄片影展當中不可錯過的電影──在美學探求和作品內涵間,都有著紀錄片的精神,更點出了華語電影史上必須被彌補的空隙。

|

【2018 台灣國際紀錄片影展 TIDF】

時間|2018. 05. 04~05. 13

場次表|臉書|官網

【于昌民】

美國愛荷華大學電影研究博士候選人。著作與翻譯散見於 Film Criticism、Quarterly Review of Film and Video、NECSUS 和《電影藝術》等期刊。研究方向囊括法國電影、身體電影和數位電影美學。