什麼是陰道觀點?專訪鄭淑麗:歷史與高潮,另一種內部思考

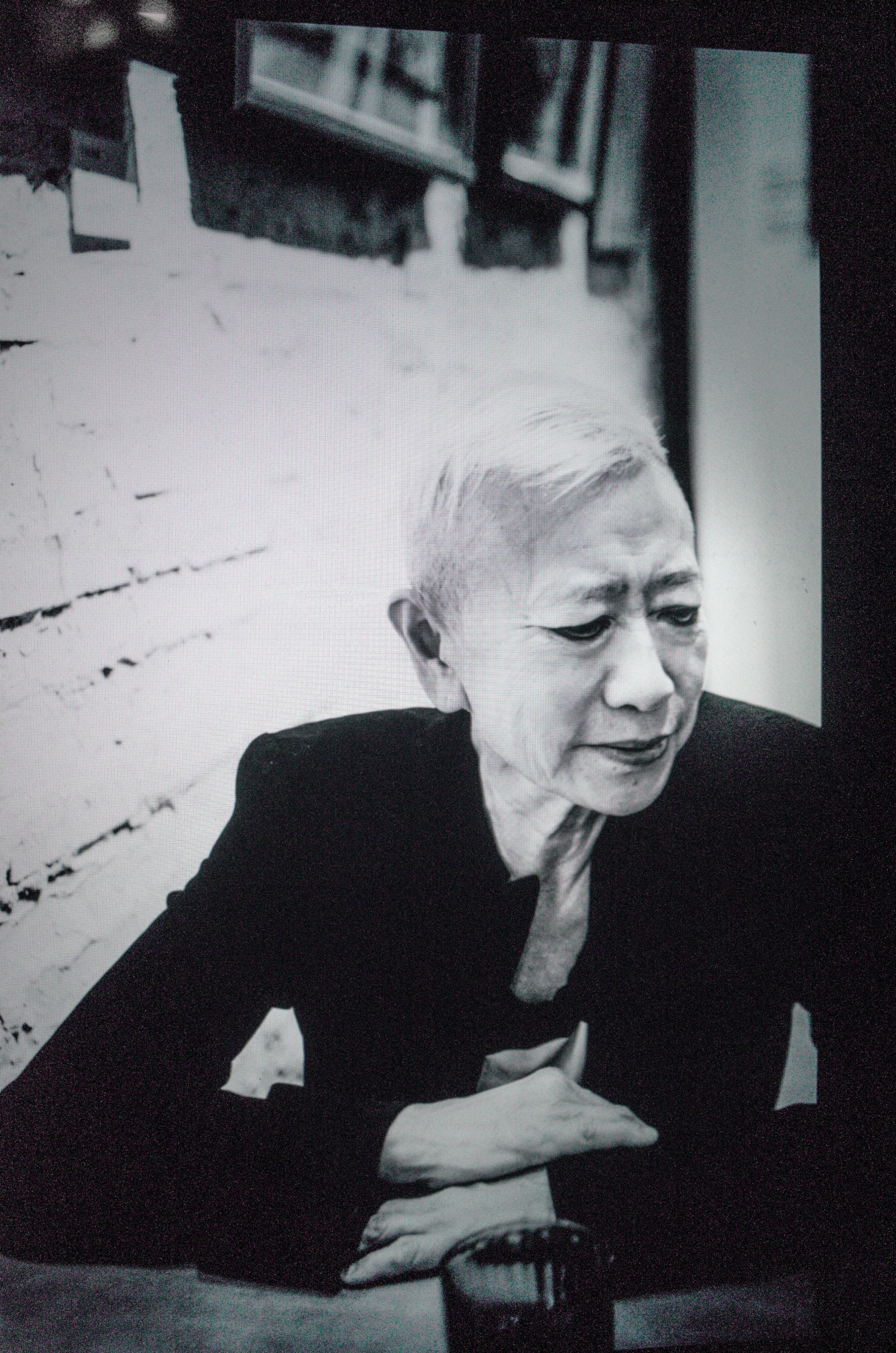

那天,外頭下著滂礡大雨,一位髮色白亮、兩鬢剃得俐落有型的人走進咖啡店,鮮黃色煙管褲腰際垂著一個「都蘭」小書包,我一眼便認出她是鄭淑麗,旅外多年的新媒體藝術家。她朝著我們揮手快步走了過來,坐定點了一杯 double expresso,彷彿帶著雙倍精力,順了順頭髮後,說:「我們要從何聊起呢?」

是啊,該從何聊起呢。鄭淑麗創作能量豐沛,1970 年代中期赴紐約唸電影,爾後在紐約一待就是 20 年,經歷了安迪沃荷等前衛藝術社群、各種性別、族群運動蓬勃發展的時代。30 多年來各種作品、計畫源源不絕,類型跨足錄像、網路藝術、實驗電影、互動複合式裝置、行為藝術,關注的議題涵蓋性別、情慾、人際間的互動、生態、歷史、政治、族群。她雖然根源來自臺灣,但茁壯於紐約,向全世界開枝散葉。

誰在製造新聞,製造歷史?

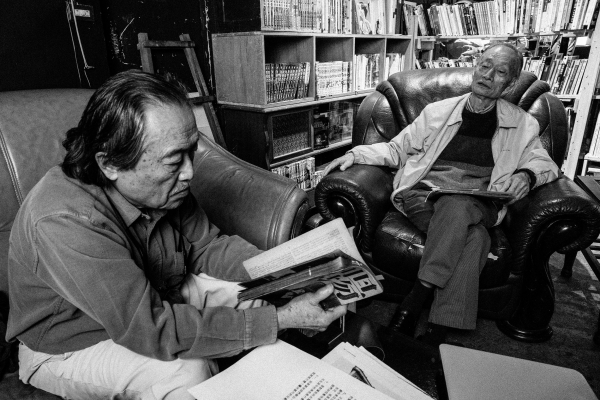

這次台灣國際紀錄片影展(TIDF)在台北當代藝術館展出鄭淑麗的五頻道錄像作品《Making News Making History - Live from Tiananmen Square》、與王俊傑合作的《歷史如何成為傷口》,這兩件作品皆完成於政治局勢動盪的 1989 年。

那時鄭淑麗已在紐約,與幾位中國導演都熟識,四月開始,天安門學生運動越發轟轟烈烈,陳凱歌和艾未未很想做點什麼,但又怕回了中國就再也出不來,於是他們就說:「淑麗,妳去吧!妳有美國籍。」大事件裡的小細節,鄭淑麗都還深刻:「陳凱歌將《末代皇帝》拍完,日本人留給他的小型 Hi-8 攝影機給了我,說用不著了,妳拿著去吧。」

.jpg) |

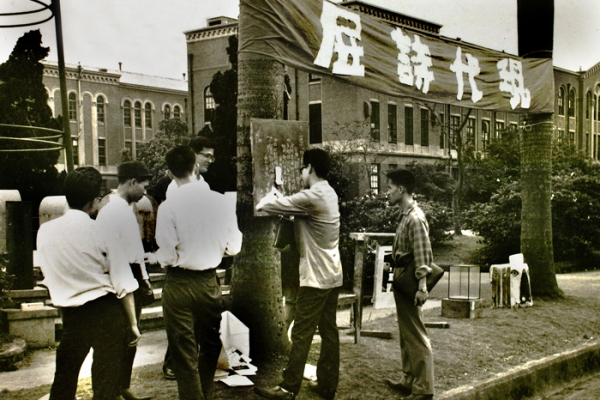

5 月 20 日中國宣布戒嚴,全面封鎖媒體。拿觀光簽證的鄭淑麗,卻已經輕鬆進中國了,「凱歌安排我借宿他父親在北京電影製片廠的家,他父親借我一輛腳踏車,我就自己每天騎著腳踏車在天安門周邊拍攝那些示威的學生們,大概待了兩個禮拜,就這樣在天安門拍攝了許多影像。」六四隔天,最糟的已經發生,鄭淑麗剛好也接到姊姊從台灣打來的電話,告知母親過世。當時中國出發的客機都受到控管,她想方設法,搭上了美軍運載公民出境的軍機,在東京降落。才下飛機還沒出關,她就看到停機坪上另一班飛機要飛台灣,她也不管有沒有票,二話不說立刻上了飛機。事後眾人感到驚訝,這些東西怎麼出得了中國?眼前小小女子行動力驚人,敢於犯險,不僅讓她目睹這一切,還留下珍貴的記錄、廣為散播。

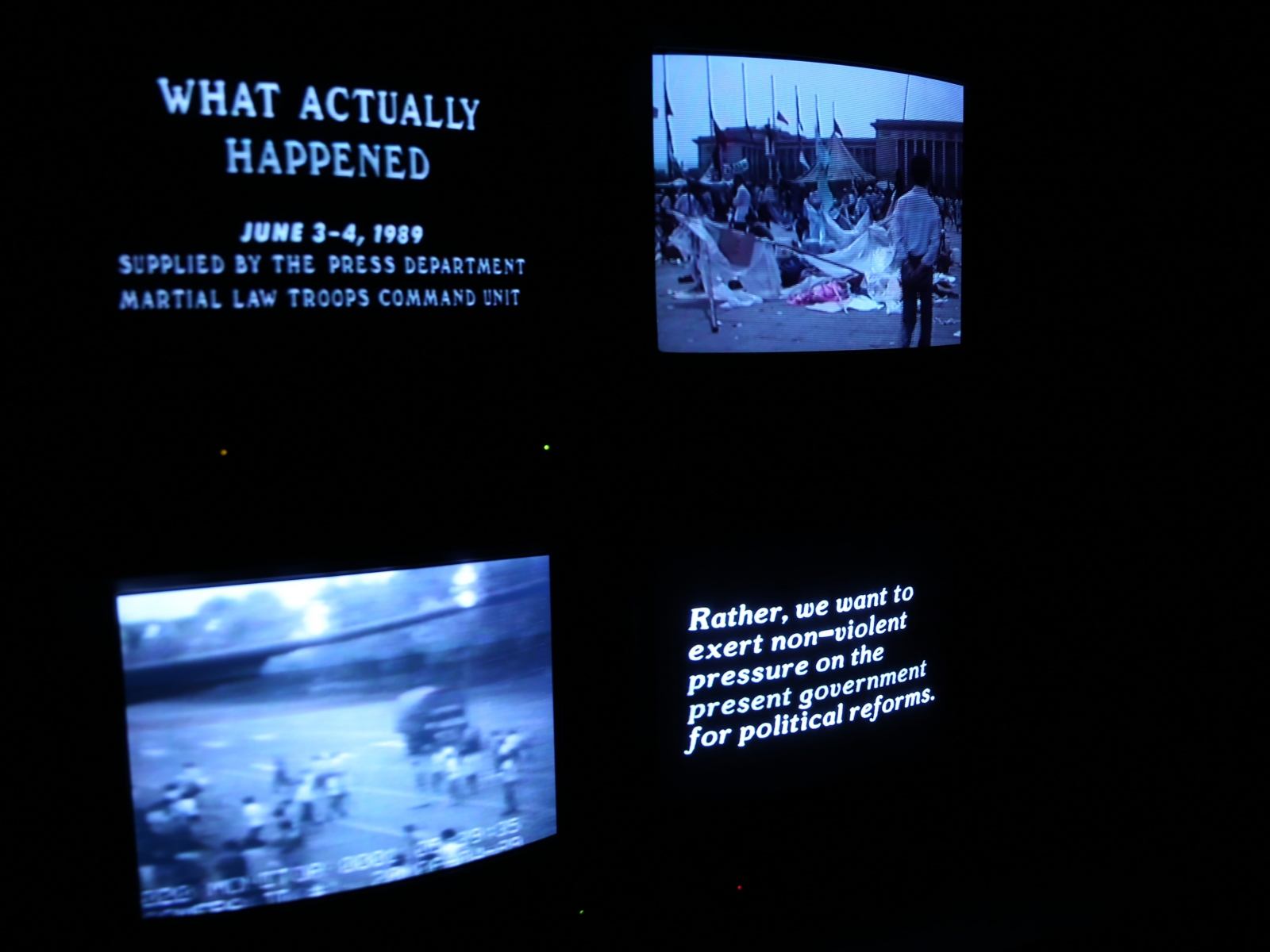

有感於在示威現場親眼見到的景況與媒體報導呈現出的巨大差異,是誰掌握了媒體、人民如何掌握媒體,一直是鄭淑麗關切的事情。《Making News Making History - Live from Tiananmen Square》和《歷史如何成為傷口》便是在這樣的思考下產生的作品,並陳官方報導和她騎著腳踏車,親眼見證與紀實的片段,「當時美國政府和媒體為什麼要這麼關心天安門事件?事實上也牽涉到許多商業利益。台灣的新聞媒體報導,也以一面倒的戲劇化方式販賣新聞事件,並趁機強調反共的意志。那麼這媒體報導的到底是誰的觀點?」

《Making News Making History - Live from Tiananmen Square》此次在當代藝術館展出。

《Making News Making History - Live from Tiananmen Square》1989 年於 American Film Institute 首展。

對現在媒體生態也熟悉的鄭淑麗說:「其實就是 1980 年代的 youtuber,開個自己的直播節目。但不同的是我們那時必須自己去爭取平台。」當時,美國政府架設了不少電視頻道,而那些頻道電纜線經過的都是公共空間,既然使用了公共空間,那就必須釋放出來讓公眾使用。「You have to use it, otherwise you'll lose it.」基於這樣的立論基礎,鄭淑麗便與「紙老虎電視台」的成員一起製作了許多檔「手作電視節目」,試圖以自己的力量掌握媒體,表達對主流媒體壟斷資訊、價值觀單一的不滿,讓眾聲喧嘩,架構起自由的言論網絡。早在 1980 年代於紐約期間,鄭淑麗就參與草根頻道「紙老虎電視台」(Paper Tiger TV collective,1980-1990)和「深碟電視」(DEEP DISH TV,1984-1990),獨立製作衛星電視節目,發送主流媒體不願意播放的內容。「當時主流媒體的報導都很扭曲,我們深刻感受到必須要破解主流媒體神話,擁有自己的發言權,於是找了許多不同領域的學者、文化工作者來錄節目,有時候他們可能就只是唸雜誌、唸《紐約時報》的報導,邊唸邊評析,藉此反省那些主流媒體的觀點。」

不停探索,前進網路烏托邦世界

1980 到 1990 年代間,鄭淑麗的作品多處理電視媒介與社會的關係。到了 1980 年代末期,她開始徜徉在以 BBS 為主的網路世界。她回憶那時在寫劇本,常透過 BBS 瀏覽、觀察不同的社群談話的內容與方式。《鮮殺》(Fresh Kill,1994)是其第一部結合了數位媒體和網路空間等題材的電影,描述一對女同志情侶,一位是印度裔一位是白人,她們以受污染的生魚片壽司進行著全球工業廢棄物交換,與發展中國家的行動者組織同盟,向主流社會反擊。她在影片中自創了「網路恐慌症」(cybernoia)一詞,探討網路科技的大舉入侵,預言未來跨國媒體與資訊駭客之間的衝突。鄭淑麗曾多次在訪談中提到:「《鮮殺》是我對 1980 到 1990 年代的一個告別,它總結了 1980 年代晚期我對於種族、行動主義、資訊/媒體戰爭及駭客行動(hacktivism) 的反覆思考,對受制於殖民狀態的身體與社會大環境提出反抗。1990 年代,我正式涉入網路。」

《鮮殺》(Fresh Kill)劇照。

《鮮殺》(Fresh Kill)劇照。

她被最新的媒介、最新的技術吸引,總是在尋找新的創作疆土。1994 年底鄭淑麗在東京駐村的期間,結識了東京大學電腦科技中心的教授,當時網路技術還是很新鮮的東西,但因為是大學的研究中心,所以擁有最新的設備與技術,她幾乎天天去接觸那些最前端的科技,這段經驗也影響了日後關於網路藝術的創作。網際網路提供一種接觸不同人群、機構與資訊,建立起人際、技術、資源網絡的途徑,「我就這麼一頭栽進去了,很好玩的。」

但是對於這樣的媒介,鄭淑麗依然不改其批判的態度,她提到當年網路剛興起時,英國 MCI 電信公司的廣告詞是這麼說的:網路是個沒有種族差異、沒有性別差異、沒有年紀階序,是個一切平等的世界。「這簡直像個烏托邦一樣嘛,實際上我們知道根本不是這麼一回事,在網路遊戲裡,你用女性的角色就會跟男性角色的待遇不一樣。我的作品某種程度也是在回應這件事。」

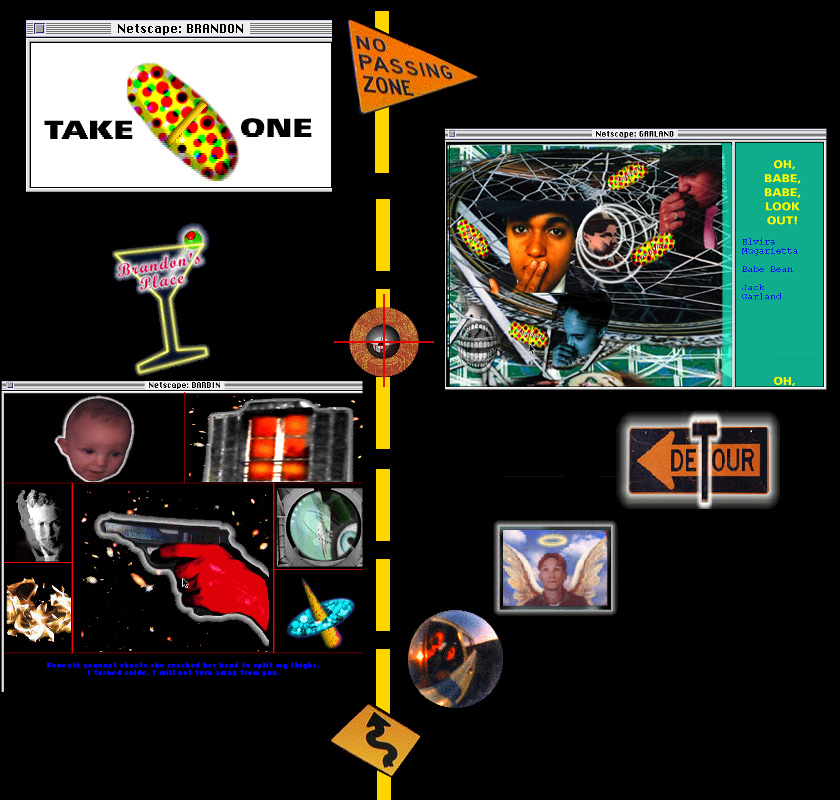

《布藍登》(Brandon,1998-1999)是鄭淑麗最具代表性的網路藝術作品之一,以 1993 年一位年輕的跨性別者 Brandon Teena 被人強暴謀殺一案為基礎,展開為期一年的網路敘事連載,開放在網路上供大眾互動、介入,反思隱含在此案件中的性別問題。其中有個「聊天室」,登入名字在上頭聊天,程式便會自動回答你,那些看起來無厘頭的對答,其實是隨機從作家的作品裡摘錄的話語。網站上主要的敘事主軸,是一條公路 Roadtrip Episode,使用者「在高速公路上開車」,只要移動滑鼠,會發現一些連結,可以讓人點選進入各個不同的作品裡,引發對 Brandon 及跨性別者的處境不同層面的思考。現在看來,技術雖然基礎,但已經可以看出鄭淑麗對網路空間的思考與使用。《布蘭登》也是古根漢美術館在網路崛起的時代,首件委託製作並典藏的網路藝術計畫,有代表性的地位。

《布藍登》(Brandon)的介面。

性的除魅:軟屌很好,解放體液

而《I.K.U.》(2000)和《體液Ø》(FLUIDØ,2017)則是鄭淑麗在其諸多創作中較為台灣觀眾知悉的作品,這兩部電影長片,雖相隔 17 年,然而概念提出卻是差不多同時期。當年《I.K.U.》到丹麥映演,拉斯馮提爾電影公司裡的一個部門「Puzzy Power」希望找鄭淑麗拍一部給女性看的情色電影,於是便開始發想劇本,但不到一年便因為公司財務困難,資金籌措不易,拍攝計畫停滯。原以為這部電影再也不可能拍攝出來,鄭淑麗便將概念挪用到裝置、行為藝術作品上。直到 2014 年聯繫上了德國製片尤根・布魯寧(Jürgen Brüning),他不僅是資深電影製作人,亦是柏林色情影展(Porn Film Festival Berlin)的創辦人,看到劇本概念後相當感興趣,才再度開啟電影的籌備與拍攝。

《體液Ø》劇情設定在愛滋病毒被殲滅的 2060 年,病毒變種,使得帶原者「零世代」(ZERO GEN)的體液能為人帶來高潮。雖然這是個奠基在未來、帶有科幻元素的電影,但影片開頭是一段 1980 年代在紐約街頭抗議愛滋藥物價格過高、政府與藥廠聯手壟斷藥品市場的新聞片段;經歷過 1980 年代性別運動的鄭淑麗,當時身邊有不少朋友因愛滋過世,《體液Ø》中「解放體液」(Liberate the Fluid)無疑是對於那令人傷痛憤慨的時代悲劇的一種反抗與想望。鄭淑麗以電影宣示重奪身體和性的自主權,同時也回應在商品化的色情產業之下,那被物化的陽具與男性射精。

「為什麼男性陰莖一定得要硬呢?我想要破除對於男性非要這麼硬挺的迷思。」

.jpg) |

會對此有深刻感觸,是因為鄭淑麗就曾經身在現場。她回憶在紐約擔任色情電影錄音師的工作經驗,常常是一個週末就得完成一部電影的拍攝,因為拍攝電影的機器很貴,又使用 35mm 膠卷拍,租借機器有個潛規則——禮拜五租,禮拜一還,只算一天的租金,所以劇組通常是從禮拜五早上一直拍到禮拜一早上,連續 72 小時馬不停蹄地,唯一會喊停的情況,就是色情片男星舉不起來了。對此經驗的反思與提問,亦呈現在鄭淑麗的電影作品中,例如對軟屌的「稱許」(soft is good)、在陰莖加裝打了卯釘的塑膠套,但同時《體液Ø》也有大量的、甚至是過量的男性射精畫面,以及一般色情片中極少見的女性潮吹畫面,看似相互矛盾,但實際上是在解放與反擊人們對於性/性別的各種迷思,一種必要的除魅。

《I.K.U.》一樣是部破除性的固有觀點的作品。這部電影場景設置在日本,動用了不少色情片演員,電影開拍前製片浅井隆(ASAI Takashi)還帶著鄭淑麗去跟掌管色情電影市場的黑道大哥拜碼頭。雖常被認為是色情片,但是《I.K.U.》卻一反一般色情電影滿足觀眾窺視慾望的視角、拒絕異化與慾望化身體,刻意挑戰日本對電影的審查——凡是生殖器的裸露都必須打上馬賽克。而鄭淑麗讓《I.K.U.》中的性交畫面採取「陰道觀點」(pussy point of view) ,以動畫畫面呈現,從「內部」大膽裸露生殖器,不僅一反異性戀霸權下色情電影的性別形象,採取陰性視角,電影也試圖鬆動各種僵化的種族、對色情片的想像與定義、對性別與性的刻板概念。譬如《I.K.U.》中的角色設定承襲《鮮殺》的開放性,有各種不同人種、性傾向,是繽紛多元的,不像主流色情電影總是客群分類清晰、標籤鮮明。

《體液Ø》(FLUIDØ,2017)劇照。

《體液Ø》(FLUIDØ,2017)劇照。

《I.K.U.》劇照。

《I.K.U.》常被視為「後色情片」(post-porn)的濫觴,經典的賽伯龐克靠片(cyberpunk cult),但問及鄭淑麗對於作品被歸於「後色情片」的想法,不意外地,她對於各種加諸於其上的標籤並不以為意,「電影拍出來本來就會被人加以分類,我不在意。」鄭淑麗笑了笑說。

創作是個網絡

鄭淑麗不笑的時候帶著十足的冷調龐克氣息,煙燻眼線,頂著線條俐落的髮型,銀亮的光澤,充滿未來科幻感,正如她的電影所營造出來的場景,乍看之下有些距離。但是通常她說話的時候總掛著微笑,講到激昂處亦喜形於色,是個親切、熱力十足的創作者。

好奇問她是如何長期維持如此充沛的創作能量至今,她不假思索地說:「我覺得最幸運的是我不是一個人工作。拍電影本來就是一整個團隊,任何一個牽涉到各種技術的創作一定會有其他人的加入。」她習慣創立不同的創作社群,「我的作品不時會以群體(collective)的方式呈現,這些群體讓我得以從事各種實驗性的創作,而且這些工作是我自己一個人做不到的,必須借助群體的力量。不同群體有著不同的技術、設計專長,我一直都有著一群能一起工作的團隊。」

許多人常把藝術家描述得很孤高思考、孤獨創作,但鄭淑麗無論在什麼樣的創作媒介,她持續思考的始終是「如何與不同的人合作」,因此網絡合作(networking)一直是她創作的理念核心與方法論,從早期的「紙老虎電視台」串接不同領域的行動者、知識份子;「深碟電視」串連五個亞洲國家的錄像團體策劃的《Will Be Televised: Video Documents from Asia》(1990),到她近期正在運作的「菌絲網絡社會」(Mycelium Network Society)。

|

|

「很多時候,新想法的孕育都在廚房產生,我會做飯邀一些朋友來大家一起聊。」後來也因為常有跨國計畫與預算考量,所以一個創作概念產生後,她喜歡透過「casting as a performance」的舉辦,在當地尋找合作者,「透過這樣的過程,我可以認識當地的表演者。這又回到一個很新鮮的過程,會很期待,即使是相似的創作概念,但可以接觸到全新的團隊,也許這才是我創作過程中最好的動力。一直會有新的東西進來,一直在嘗試新的事物、新的人,我也一直在創作中嘗試新的媒體,也許成功也許失敗,但這樣才有趣。」

訪談結束時已屆傍晚,接著還有三場會議等著她,臉上絲毫不見疲態,驚人的活力與行動力,從她個人網頁上點開長長一串的作品清單便可窺見一二,創作計劃跨越國界與時區,但在她身上卻不見任何時差,回覆電子郵件的速度迅速得令人印象深刻,她工作的效率好似她所感興趣的網路科技,資訊傳遞沒有絲毫停滯,而且井然有序,曾經參與過的作品與活動,如大事紀般逐年逐月編排妥當,並一一附上資料連結供人檢索,她總是謙稱她記憶力不好,得要靠這樣的方式才能記得自己做了什麼,是懶人作法。

忍不住問她在創作這條漫漫長路上,是否有低潮的時刻?鄭淑麗俏皮地眨了眨眼,說道:「應該是這樣的,做完一個作品時絕對是陷入最低潮的時候,尤其是開幕當天,最是痛苦,回家以後那種『又要從頭開始』的感覺襲來,真的很低潮。所以,我現在一定是六個計畫一起做(笑),就不會低潮了,這一個開幕,但另一個還持續進行。」遊走在錄像、裝置、紀實、科幻、網路藝術等各種題材與媒介間,總漫步在技術與時代的尖端,游刃有餘,鄭淑麗講起新企劃,還在不斷以新的刺激逗弄自己。或許也是因為這樣,才讓我們好像聊不完,這個彷彿無限延展的創作心靈。

|

*本文感謝 TIDF 及台灣國際女性影展特別協力。

【鄭淑麗】

鄭淑麗導演的個人網站 Mauvais Contact 上收錄她活動及採訪等諸多訊息,有興趣者歡迎參考。導演近期活動在倫敦 ICA,一場稱為 NEO ULTRA PUNK 的盛會,結合放映、裝置及對話,即將於 5 月 18 日~5 月 20 日舉行。

【不只是歷史文件:港台錄像對話1980-90s】

時間|2018. 04. 07 (Sat.)-2018. 06. 03 (Sun.)

地點|MOCA Studio(台北市大同區長安西路 39 號)

入場免費,詳情請見官網