天后、同性戀與演藝圈:《娃娃谷》與美國流行文化史

[ 文|施舜翔 ]

如果《娃娃谷》(Valley of the Dolls)遲至現在才出版,它肯定會被視為一本「後《慾望城市》」的都會女性小說(Chick Lit)。這本在一九六六年掀起暢銷熱潮的傳奇小說擁有都會女性文學的所有元素——三個年輕女孩在大都會相逢,共享單身女子公寓,隨後在紐約、巴黎與好萊塢的星海與愛情路上歷經一次又一次的閃耀與幻滅。蘇珊(Jacqueline Susann)原本意圖根據自己的經驗,再現演藝圈的光芒與黑暗,卻沒有想到這本小說會擁有自己的生命,在接下來的半個世紀中,反覆創造新興文化現象,成為美國流行文化史上最後設的一段傳奇。

《娃娃谷》很《慾望城市》,這是《慾望城市》原著作者布希奈爾(Candace Bushnell)自己也清楚的事情。早在少女時期,布希奈爾便讀完這本傳奇小說。《娃娃谷》中幻滅的愛情與婚姻觀,顯然影響了布希奈爾,讓她在《慾望城市》的開頭便寫下這段世紀末的註解:「歡迎來到不純真年代。」布希奈爾不是唯一受到《娃娃谷》啟發的都會女性小說家。以《慾望單人床》(Good in Bed)和《偷穿高跟鞋》(In Her Shoes)一炮而紅的韋娜(Jennifer Weiner)也在自己的作品中看見《娃娃谷》的影子,視蘇珊為流行小說先聲(註1)。 難怪美國同志作家杜南(Simon Doonan)會說,《娃娃谷》早了整整半個世紀現身。這本小說比「現在」還「現在」,比「當下」還「當下」,與其說它是一本指桑罵槐的影射小說(roman à clef),不如說它是一則穿越時空的流行預言(註2)。

不屬於烏托邦的六〇年代陰性圖像

不過,這並不代表《娃娃谷》超越歷史,逕自邁向未來。《娃娃谷》的內容的確意外地「當下」,但這同時是一部相當六〇年代的小說。提及六〇年代,我們想像的往往是「性、藥與搖滾樂」(sex, drugs, and rock ‘n’ roll)。六〇年代是約翰藍儂(John Lennon),是巴布狄倫(Bob Dylan),是青少年的顛覆反叛與躁動不安。但是在男性搖滾主導的陽剛革命之外,還有一個由女人、普普文化與物質主義堆砌起來的「六〇年代」。這個「六〇年代」之所以被隱而不談,在於它不夠「理想」,也不夠「純粹」,解構了我們對六〇年代既有的烏托邦想像。但是這個「六〇年代」卻在「不理想」與「不純粹」的流行文化與物質網絡之中,為女人開創另類的解放路徑。在「性、藥與搖滾樂」之外,街頭時尚、迷你裙、避孕藥、《柯夢波丹》(Cosmopolitan),還有城市中大量湧現的單身女子公寓,構織出一幅與理想主義相對的六〇年代陰性圖像(註3)。

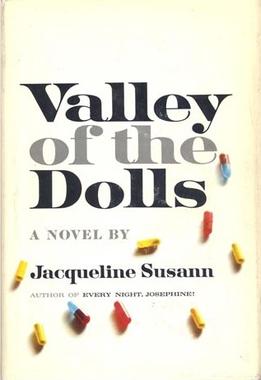

《娃娃谷》於 1966 年出版的精裝版。

說到「陰性」的六〇年代,絕對不能不提海倫葛莉布朗(Helen Gurley Brown)。這個美國文化史上最傳奇的單身教主,早在一九六二年便以一本《慾望單身女子》(Sex and the Single Girl),掀起全球單身女郎浪潮。而後,布朗更成為《柯夢波丹》的總編輯,將這本原本岌岌可危的文學雜誌,改造成都會慾望女子的性愛指南。布朗之所以在六〇年代與女性主義的主流史觀中「被消失」,或許是因為她與普普文化接合,仰賴物質主義而生;對許多人而言,那不只不夠顛覆,更是對六〇年代與女性主義的背叛。但布朗和寫出了《娃娃谷》的蘇珊一樣,確實解放了一個世代的女子。無數六〇年代的女人因為《娃娃谷》與《慾望單身女子》逃離整潔卻滯悶的中產郊區,逃離原先被設定好的完美人生,逃離妻子與母親的既定角色,飛往紐約、洛杉磯與巴黎,在大都會中「重新發明」自己——就像布朗當年那樣,就像《娃娃谷》開頭的安妮那樣。

事實上,《娃娃谷》與《慾望單身女子》的連結比我們想像中還深。這兩本六〇年代的暢銷傳奇皆由伯納蓋斯聯合出版社(Bernard Geis Associates)發行。正如當年負責行銷宣傳的波葛賓(Letty Cottin Pogrebin)所說,蓋斯最擅長的便是「將作者變成名流,將名流變成作者」(註4)。 布朗從作家化身全美單身教主,蘇珊則從女明星化為暢銷作家。兩人不只模糊了作家與名流的界線,更顛覆了傳統文學與流行文化的對立。就連布朗自己都說過,「真希望《娃娃谷》是我寫的故事。」沒錯,若將敘事直接搬到六〇年代,《娃娃谷》就會是《慾望單身女子》的小說版。《慾望單身女子》雖然是一本單身指南,卻也在一九六四年被華納兄弟「敘事化」,成為當年最賣座的電影之一(註5)。 緊接在《慾望單身女子》之後,《娃娃谷》的電影版在一九六七年登場,持續推動六〇年代崛起的單身女子影視浪潮(註6)。 在多數女性主義者的眼中,六〇年代的代表作是女權領袖傅里丹(Betty Friedan)的《陰性迷思》(The Feminine Mystique);對許多平凡女子而言,六〇年代的記憶卻是《娃娃谷》、《柯夢波丹》與《慾望單身女子》。布朗與蘇珊聯手打造的,是不同於男性革命,也不同於女權運動的另類六〇年代。

不過,相較於布朗,蘇珊所描繪的時代圖像顯然「暗黑」許多。《娃娃谷》中當然也有希望,有夢想,有女子的勝利,但更多的是幻滅──墮胎、外遇、形式婚姻、精神疾病、藥物濫用與巨星的殞落。蘇珊不諱言性愛與墮胎等禁忌話題,一方面呼應了布朗隻手主導的《柯夢波丹》,另一方面也構築出異於布朗的「負面」政治。在布朗的《慾望單身女子》中,單身女孩雖然遊走於婚姻體制之外,卻依舊積極樂觀;在蘇珊的《娃娃谷》中,女人面對的卻是婚家神話的徹底崩毀。珍妮佛不只一次墮胎,妮莉走過多段破碎的婚姻,而看似最符合好女孩形象、「從此過著幸福快樂的日子」的安妮,也在最後接受了童話故事的破滅。這或許是為什麼,《娃娃谷》在出版以後會引發道德恐慌,成為人們口中的「淫穢之書」。面對這項指控,蘇珊堅持,「我的書並不骯髒」;《娃娃谷》再現的藝界人生或許殘酷,但是它並不「骯髒」(註7)。 蘇珊對保守大眾的反擊固然有力,但是回頭來看,《娃娃谷》挑戰了道德底線的禁忌再現,卻正好是它最激進的地方。在這本小說中,真愛不存在,婚姻是表演,唯有外遇、性愛與藥物是女人最終的救贖。這樣暗黑的時代圖像,殘破的婚家童話,揭示出有別於六〇年代理想主義的另類激進性。

《娃娃谷》從後設小說走到同志地下經典

《娃娃谷》除了是一本很「女人」,很「暗黑」的作品以外,更是一部很「流行」、很「後設」的小說。它始於四〇年代音樂劇的全盛時期,走過大銀幕的璀璨時光,結束於電視興起以後,古典好萊塢的沉寂幻滅。從戰後美國到六〇年代,從百老匯、好萊塢到電視的黃金時期,《娃娃谷》可以說是美國流行文化史的縮影,也可以說是一部關於流行文化的「後設小說」。《娃娃谷》之所以很後設,不在於這本小說隱含了大量符號指涉——我們都知道,妮莉的原型是好萊塢巨星茱蒂嘉蘭(Judy Garland),海倫勞森的原型是百老匯天后艾索茉曼(Ethel Merman)——而在於它揭露了文本的「虛構性」,現實的「展演性」。闔上書本,我們終究無法確定,究竟是妮莉非常「嘉蘭」,還是嘉蘭非常「妮莉」;究竟是《娃娃谷》很「流行文化」,還是流行文化非常「娃娃谷」?《娃娃谷》模糊了真實與虛構的既有界線,顛覆了原型與再現的高下位階。這本小說真正想告訴我們的,不是捕風捉影的演藝圈八卦,而是,所有的「現實」,所有的「真相」,都不過是一種建構,一場表演。

《娃娃谷》電影海報,又譯為《風月泣殘紅》

比《娃娃谷》還要後設的,或許唯有隔年上映的電影改編。儘管蘇珊本人並不喜歡這部電影,它卻在逃離作者之手以後,活出自己的生命,開創一波又一波的地下文化現象。《娃娃谷》的通俗劇結構與煽情性元素,讓它甫上映便遭致惡評,但是電影中華麗的時裝展示與敢曝(camp)的表演美學,卻使它理所當然地成為一部同志地下經典(註8)。 提到《娃娃谷》與男同志之間的關係,當然不能不提傳奇的同志偶像——茱蒂嘉蘭(註9)。 眾所皆知,嘉蘭原先計畫飾演海倫勞森一角,卻在兩個月以後被蘇珊海華(Susan Hayward)給取代。這段戲劇化的換角過程意外地呼應了原著中妮莉所經歷的一切,使得原先應為「原型」的嘉蘭反過來成為「再現」,故事外的比故事裡的還要「虛構」。至於嘉蘭為何離開這部電影?有人說,蘇珊親自說服嘉蘭放棄這個角色。有人說,嘉蘭無法忍受劇本的低俗。也有人說,妮莉一路跌跌撞撞的星海與婚姻之路,畢竟太像嘉蘭;她無法眼睜睜看著帕蒂杜克(Patty Duke)在銀幕上扮演「另一個自己」(註10)。 真相究竟為何,我們無從得知,但種種遺聞軼事卻也讓嘉蘭如鬼魂般不斷歸返,讓這部已經夠敢曝的電影,徹徹底底地「男同志」起來。

是的,《娃娃谷》是一部很「男同志」的電影,不只是因為它在銀幕上毫不避諱提及同性戀,更因為男同志總有辦法將這部煽情敢曝的作品加以改造,納為己用。《娃娃谷》所開創的文化效應並不止於一九六七年的那個冬天。在那之後,男同志反覆收看這部電影,背誦劇中台詞,模仿帕蒂杜克與蘇珊海華經典的互鬥場景。一九九五年,阿哥哥劇場(Theatre A Go-Go)更將《娃娃谷》搬上舞台,找來扮裝皇后賈姬碧特(Jackie Beat)扮演海倫勞森,有意識地透過敢曝美學重現這部經典。這一系列的文化挪用證明了《娃娃谷》不只屬於女人,更屬於男同志;不只很六〇年代,也很跨世紀。難怪杜南會說,海倫勞森身上有瑪丹娜與自己的影子。他不只沒有被這部作品滿溢的「玻璃」(fag)一詞冒犯,更樂見原本備受壓抑的「男同志感知」(gay sensibility)獲得釋放。從小說到電影,從海倫勞森到茱蒂嘉蘭,《娃娃谷》不只是提早三十年現身的都會女性小說,更是不需明說、偷偷獻給「內行人」的同志地下經典。

《娃娃谷》(Valley of the Dolls)

作者|賈桂琳.蘇珊(Jacqueline Susann)

譯者|楊沐希

出版社|麥田

出版日期|2018. 09. 29

註1|關於《娃娃谷》對韋娜、布希奈爾與其他女性作家的影響,見 Aliza Abarbanel, “Drugs, Sex, and Glamour: 50 Years of Valley of the Dolls,” Elle, June 29, 2016.

註2|Simon Doonan, “Valley of the Dolls at 50,” Slate, February 1, 2016.

註3|已有不少研究重探女人與六〇年代的歷史。見 Barbara Ehrenreich, Elizabeth Hess and Gloria Jacobs, Re-Making Love: The Feminization of Sex (New York: Anchor, 1987); Linda Grant, Sexing the Millennium: Women and the Sexual Revolution (New York: Grove Press, 1994).

註4|Riva D. Atlas, “Bernard Geis, Celebrity Publisher, Dies at 91,” The New York Times, January 10, 2001.

註5|《慾望單身女子》的電影版由海勒(Joseph Heller)改編而成。不過,海勒根據的並非布朗的原著,而是霍夫曼(Joseph Hoffman)的《談情說愛》(How to Make Love and Like It)。關於這段改編過程,見 Jennifer Scanlon, Bad Girls Go Everywhere: The Life of Helen Gurley Brown (New York: Oxford University Press, 2009), 113-14.

註6|六〇年代出現一波單身女子影視作品,包括一九六一年的《第凡內早餐》(Breakfast at Tiffany’s)與一九六六年開始播映的劇集《那女孩》(That Girl)。某種程度上,這些影視作品都可被視為《BJ單身日記》(Bridget Jones’s Diary)與《慾望城市》的前身。關於六〇年代的單身女孩再現,見 Pamela Robertson Wojcik, The Apartment Plot: Urban Living in American Film and Popular Culture, 1945 to 1975 (Durham: Duke University Press, 2010), 139-79.

註7|蘇珊曾在一九六六年撰寫〈我的書並不髒!〉(“My Book Is Not Dirty!”)一文,替自己的小說辯護。這篇文章首先發表於葛羅夫出版社(Grove Press)發行的《娃娃谷》五十週年紀念版。見 Jacqueline Susann, Valley of the Dolls: 50th Anniversary Edition (New York: Grove Press, 2016).

註8|美國影評家杜羅德(Alonso Duralde)曾指出《娃娃谷》「完美體現了敢曝精神」,眾多同志作家與演藝圈人士也認可《娃娃谷》對男同志社群而言的重大意義。見《娃娃谷》的紀念特輯《趕快跳下旋轉木馬:性、娃娃與流行曲調》(Gotta Get Off This Merry-Go-Round: Sex, Dolls and Showtunes)。

註9|關於嘉蘭與男同志之間的連結,見 Richard Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society (Basingstoke: Macmillan, 1986), 141-94.

註10|關於嘉蘭參與《娃娃谷》製作的軼事,見嘉蘭的紀念網站「茱蒂之房」(The Judy Room)。

【施舜翔】

台灣台北人。畢業於政治大學英國文學研究所。研究興趣為莎士比亞,珍奧斯汀,女性主義理論,酷兒理論,性別與情慾史,流行文化政治。二〇一五年創立學術網站「流行文化學院」,現為「流行文化學院」總編輯。著有《性、高跟鞋與吳爾芙:一部女性主義論戰史》、《惡女力:後女性主義的流行電影解剖學》、《少女革命:時尚與文化的百年進化史》。個人網站|shihparis.com