【金馬56】專訪視覺統籌羅申駿:讓新一代可以往前看,並且吸一大口氣

金馬 56,值得所有人屏息觀看的一年。自 1962 年創立、1990 年轉型由金馬執委會主辦以來,金馬獎逐漸茁壯為華語地區最有公信力的電影獎項。今年,國際情勢捎來風雨飄搖的氣息,但在方方面面,這也可能是蛻變的一年。執委會主委聞天祥在記者會上所言:「對金馬沒傷害,我們夠強大。」令人動容。

曾以金曲 25、26、29、30 典禮統籌開創新局的羅申駿,帶著以大型典禮推進大眾對藝文產業想像的經驗,在關鍵時刻一起展現這樣的「強大」,想像華語電影的未來。透過金馬 56 主題概念「尋找黑馬」,羅申駿分享為什麼他總是有雙看向未來的眼睛,以及更重要的,為什麼我們都應該時時提醒自己,尋找黑馬的重要性。

Q:今年金馬獎的核心概念是「尋找黑馬」,想請你分享一下這個主題的發展過程。這樣的定調,與你對華語電影的思索有什麼樣的關聯?

當初討論的時候,我們最核心的關懷就是:華語電影的未來是什麼?

過去描述華語電影的狀態,我們經常回頭看,去重溫過去輝煌美好的光景。我們就在想,有沒有可能許給華語電影一個未來?我們希望可以談論接下來要往哪走,也希望觀眾在看待現階段的台灣時,給予新世代更多的機會跟空間。最後,我們形成了「尋找黑馬」這個概念:

每一個年輕的影人都是一匹匹黑馬,我們期許他們最終能站上金馬的這個舞台,透過他們的作品,為台灣帶來下一波電影的新浪潮。

當台灣電影進入下一個時代,我們不能再以既有的眼光去看待它。前陣子金曲三十結束後,我聽到很多討論,很多人根本不認識得獎者是誰。那時候我就覺得,Yes!這就是我想要的。為什麼你不認識?因為抱歉,你已經不了解這個時代了。如果你用前一個世代的觀點去框架別人,那叫做傲慢,因為你拒絕去瞭解。我們應該做的,是以開放的眼光去看待新世代,給予協助。但同時,這些新人、黑馬,也應該用一樣的角度來檢視自己,你們的道路是什麼?你們要自己向前走,想要的東西要自己去爭。

近年來,我感覺台灣的電影漸漸找到了屬於自己的說故事方式。今天你要拍一部片,你要先清楚現在觀影人周遭的生態是什麼。我們不可能學好萊塢拍出一部超級英雄電影,但從《誰先愛上他的》、《我們與惡的距離》,到《返校》、《陽光普照》這些影視作品,可以看出我們能夠透過不同角度、多元的思考去探討特定的社會議題,這才是我們擅長的。

在文化上,我們要意識到台灣承載著什麼樣的面向,唯有這樣,你才能把自己的故事說好。

Q:能不能跟我們分享一下這次金馬主視覺的發想過程?有哪些特別的元素?執行層面有沒有什麼特別困難的部分?

為了呼應「微光中尋找黑馬」的意象,這次我們以全黑做為背景基調,運用了很多虛實對比、留白的手法。主視覺上的戰馬,用的是攝影師 Randal Ford 的作品(註),藉由戰馬若隱若現的形象,我們希望捕捉一匹黑馬逐漸成形、即將被看見的階段。

另外金馬 logo 的部分,「金」的實,「馬」的虛,讓兩字在書寫之間漸漸浮現,也像是黑馬的現身。每一批黑馬經歷不同的旅程與淬煉,才會在最後突破、讓大家看見你的樣貌。黑色背景上一道道銀色的「戰痕」,呈現的是這樣的軌跡。

對我們來說,實際執行往往不是最困難的。困難的是,你怎麼去傳遞一個完整的概念給觀者?我們做了非常多 logo 出來討論,試著用各種不同面向切和「軌跡」的概念。我記得前一版還是一種類似鋼筆字的感覺,我就問我們同事,能不能再寫意一點?下一版就變成了現在的樣子,我一看到就決定是它了。

另外,海報的打樣我們也試了非常多次,一直對於印刷方式不滿意:logo 要怎麼更跳出來?「戰痕」如何能夠不搶掉海報整體氣氛?還有背景的黑,我不希望它太有光澤,可以更沉穩一點。最後在時間不夠的情況下,我們團隊還是自己花錢換了最後一版打樣,也是追求能在印刷工法上處理好每一個細節。因為主視覺是從概念出發的、對整個華語電影現況的投射,我希望最後呈現出來的每一個元素跟意象,可以給觀者更多的想像空間。

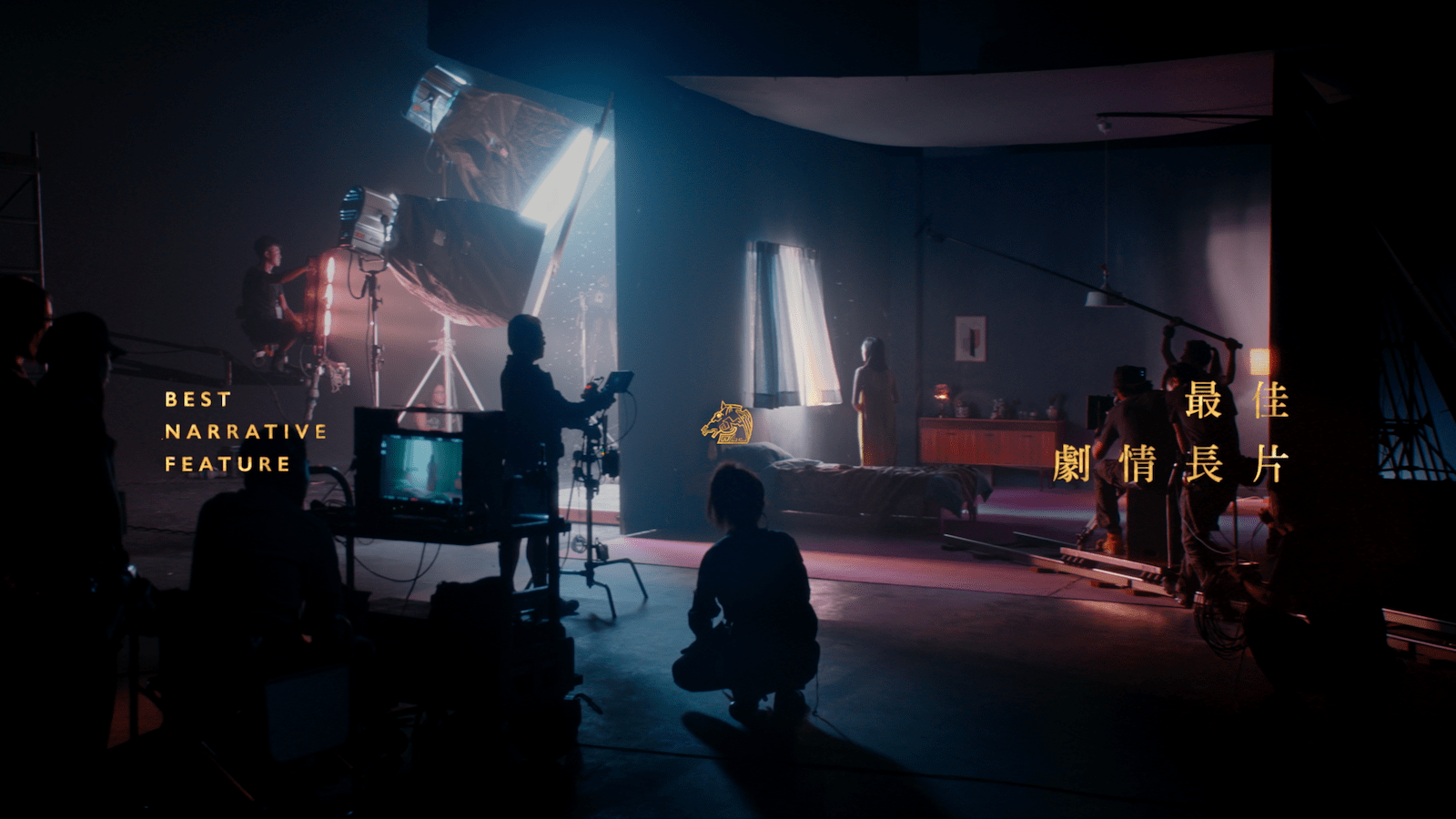

除了主視覺上的戰馬、戰痕,其實今年金馬還有另外一個「火花」的元素,出現在年度廣告裡。這支廣告邀請《我們與惡的距離》林君陽擔任導演,女主角是《返校》的王淨。廣告呈現一個拍片的現場,開拍之前攝影棚的門關上,監製把打火機點燃,風將火花吹開,漸有星火燎原之勢,呼應到的也是金馬如何可以推動「下一代的浪潮」;同時,棚外隱約傳來遠方年輕人群眾運動的喧嘩聲,藉由這樣一個棚外棚內的張力,我們傳達出一種未來的可能性。年輕人追求的是什麼?捍衛的是什麼?接下來,你們要為自己發聲。

【最佳劇情長片】入圍影片片頭|林君陽,台灣導演,以《我們與惡的距離》拿下金鐘最佳導演,作品另有《愛的麵包魂》(與高柄權共同執導)。

【最佳導演】入圍影片片頭|李駿碩,香港導演,2018 年為鮮浪潮執導開幕短片《吊吊揈》,入圍 2018 年金馬最佳劇情短片,同年執導劇情長片《翠絲》,袁富華拿下金馬最佳男配角。

【最佳新導演】入圍影片片頭|呂柏勳,台灣導演,參與《十年台灣》,2017 年以短片《野潮》拿下台北電影獎最佳導演。

【最佳原著劇本】入圍影片片頭|曹仕翰,台灣導演,2012 年以《我的狗男友》入圍金鐘電視電影編劇獎,2018 年執導公視電視電影《無法辯護》。

【最佳改編劇本】入圍影片片頭|陳和榆,台灣導演,以短片《神算》入圍 2013 金馬最佳劇情短片、2014 金穗首獎,並將其延伸為《通靈少女》。

註|Randal Ford,美國攝影師,以拍攝動物肖像知名。作品曾登上《時代》雜誌封面,代表作為動物攝影集《The Animal Kingdom》。

Q:今年金馬獎,你集結了二十三位新銳導演為二十二個獎項各拍攝一段十秒鐘的影片,作為入圍者影片的片頭。想請你多跟我們談談這個計畫。

當初提出這個企劃,金馬執委會會擔心執行難度太高。但對我而言,我不希望「尋找黑馬」只是一個主題包裝,而是要盡可能真的把這些新一代的導演、作品帶出來,讓他們被看見,所以邀請二十三位新導演一起產出作品,結果讓我們自己也都很驚喜。

二十二支影片,每一支都有導演的巧思。過程中 JL 團隊跟導演會有很大量的討論;當然我們不會告訴導演「你就用什麼方式去做」,但是我們就會先以這次的概念為核心給出參考的框架:第一,考量到預算和典禮時間長度,影片只能十秒,第二就是導演的配對。

作為統籌方,我們就必須做很多功課,去思考該由哪位導演負責哪一支獎項影片的拍攝。我們看過他們的電影、讀過他們的專訪,找出他們過往討論的議題,才知道要將哪一個獎項交給哪一位導演負責。譬如我請徐漢強負責最佳視覺效果,《返校》這次入圍最多,可能有人會問,為什麼不讓他負責最佳劇情片?但視覺效果也在《返校》中扮演很重要的角色,我反而希望回過頭,看待視覺效果在電影裡的表現。透過這些影片,我想讓大家看見這些導演的才華,與他們獨特的詮釋觀點。

【最佳視覺效果】入圍影片片頭|徐漢強,台灣導演,2005 年以《請登入線實》獲得金鐘最佳導演,2019 年以《返校》入圍金馬最佳新導演。

【最佳攝影】入圍影片片頭|李永超,緬甸導演,2015 年入選金馬電影學院,首部作品《血琥珀》入選盧卡諾影展影評人週競賽片。

【最佳剪輯】入圍影片片頭|賴孟傑,台灣導演,曾與張亨如共同執導電視劇集《噬罪者》;第一部長片《陪你很久很久》於今年 11 月初上映。

我也去說服執委會,這不只是一個尋找黑馬的導演計畫,它同時是一個「未來」與「現在」的結合——我不希望一直講過去——所以,在這些影片裡,你會看到一些當代的社會議題:最佳男主角的影片裡,一個外籍移工騎一台很老的摩托車,車尾綁了一束黑色的馬毛,像荒野大鏢客那樣橫過公路。它其實呼應到的是新住民的議題,但同時又有幽默的成分在裡面。

為了與當代結合,我們不能只是讓每個導演不同的觀點浮現,這些影片需要圍繞著一個核心概念,它們都指向金馬的未來。所以這次也設計每個人的影片配樂都會是〈金馬奔騰〉,你可以用不同的方式呈現,有人用電車、有人是吹口哨、有人配電子樂⋯⋯,等於說在「金馬」的共同架構下,我們可以在裡面看到這些來自台灣、新加坡、馬來西亞、香港、緬甸等地的新導演,他們的不同思考跟想法。

【最佳男主角】入圍影片片頭|曾英庭,台灣導演,2012 年以短片《煙火》與長片《椰仔》同時獲金穗獎,後與公視合作《衣櫃裡的貓》《最後的詩句》《用九柑仔店》皆入選多項金鐘。

【最佳女主角】入圍影片片頭|由兩位香港導演共同指導,黃千殷,2018 年的單車電影《轉彎之後》以台灣為背景,並有多位台灣演員如金士傑、張庭瑚等參與演出。陳小娟,2019 年自編自導《淪落人》,獲得香港金像新晉導演獎、亞洲電影大獎最佳新導演。

【最佳男配角】入圍影片片頭|巫俊鋒,新加坡導演,以《沙城》獲邀參加坎城國際影評人週,2016 年《學徒》獲金馬奈派克獎。

【最佳女配角】入圍影片片頭|謝沛如,台灣導演,參與《十年台灣》,2019 年《大餓》獲台北電影獎國際新導演競賽觀眾票選獎。

【最佳新演員】入圍影片片頭|鄒隆娜,於台灣、菲律賓兩地成長,參與《十年台灣》,2016 年以《阿尼》入圍金馬獎最佳劇情短片。

Q:典禮當天有什麼巧思,是可以先跟我們分享的嗎?

大家好像都會期待一下,看你有沒有在每個面向做到創新。雖然也不是一定要用新的方式,不過當時我就在思考,影片入圍名單要請誰當旁白來念?後來我就想到,我希望能邀請當年台灣新電影的影人們,從他們的嘴裡,念出入圍名單。所以,你會聽到李安導演,你會聽到小野老師、廖慶松、杜篤之、張艾嘉、朱天文、楊貴媚、朱延平⋯⋯,一共二十二位。我覺得,假使今天你是入圍者,你聽到他們把你的名字念出來,那就彷彿是一份祝福,把一個火種傳給下一代的情感。這是我送給今年每一位入圍者的禮物。

這個計畫其實非常困難。當初 JL 團隊聽到我要找二十二個人的時候非常驚恐:「Johnason 可不可以一半就好?」我說不行不行,一定要二十二個。但真的很感謝執委會的大力支持,因為這個計畫在聯繫上非常複雜。而我們團隊除了對受邀的影人解釋概念、解釋過程,連錄音都提供了三個方法給他們,盡量讓他們方便,就是希望可以讓更多人願意加入。

要做到這樣的規模,某些部分就勢必要先做出妥協,像是這個計畫的重點在於它的意義,我們就沒有辦法太過要求這些錄音的品質,而是思考怎麼讓這些電影人們,在沒有壓力的狀態下參與在這個計畫裡。硬體的部分,由於場地有相對較多的限制,我們還沒辦法鋪天蓋地地把金馬改到一個更極致的狀態。不過我覺得有些核心的創意,已經有達到自我設定的一個目標。

【最佳劇情短片】入圍影片片頭|梁秀紅,馬來西亞導演,與陳勝吉共同編劇創作《分貝人生》,2017 年以《盲口》入圍金馬最佳劇情短片。

【最佳動畫短片】入圍影片片頭|張徐展,台灣導演,以動畫為主要創作形式。錄像動畫《Si So Mi》入選 2018 年金馬最佳動畫短片,榮獲台中動畫國際影展台灣獎首獎。

【最佳紀錄片】入圍影片片頭|曾威量,新加坡導演,2014 年入選金馬電影學院,2015 年短片《禁止下錨》獲選金馬影展與金穗獎。

Q:你為這次金馬獎做了許多嘗試與革新,過程當中有哪些部分是特別困難的?有什麼你認為還有待進步的地方嗎?

其實我覺得聞天祥老師跟整個金馬執委會,真的給我非常大的信任去做這些改變。從定義「尋找黑馬」的概念、logo 的設計、主視覺的海報、年度廣告,到入圍影片的這個導演計畫,他們給我們非常大的空間跟自由去做這些事情。在這樣的合作裡,我覺得信任其實滿重要的。這樣才能讓我們真正去做出改變。

很多人會覺得說,為什麼不要這樣做?那我就會覺得,為什麼要這樣做?為什麼這個東西不能改?當然調整不是藉由蠻力,說「我就是要改」,而是你清楚知道你要怎麼改、為什麼改、會影響到什麼層面。

好比二十二支影片的導演計畫,你不能只是喊「我要找那麼多導演」——要怎麼找?怎麼串連?怎麼溝通?怎麼表現?怎麼知道製作上的現實限制、預算的考量?這些都很仰賴我們累積的經驗來做出判斷。像是我們有幫導演們準備好,先去跟不同製作公司洽談所有的調色、剪輯等後期工作。一來製作公司能夠面對不同的導演,二來我們這個龐大的計畫也得以促成,畢竟我們預算就是沒有那麼高。配樂的部分也一樣,跟我們合作的音樂老師可以透過這次機會遇到這麼多導演,但就要看怎麼安排時間,讓這些導演跟音樂老師溝通自己的想法。

.jpg)

統合金馬頒獎典禮的羅申駿。

川哥(陳鎮川)他也會問我,為什麼要一直做這種吃力不討好的事?是不是特別喜歡做頒獎典禮?我說沒有。其實頒獎典禮它代表的是一個產業,我會希望自己去 contribute 更多的東西,除了包裝之外,也結合我對台灣社會的看法跟一些期待在裡面,讓這個獎可以更豐富、有更多不同觀看的角度。金馬還有很多進步的空間,我也希望未來,不論是典禮本身的可看性、流程上的改變,大家都能夠一步一步去改善它。

【最佳美術設計】入圍影片片頭| 楊婕,台灣導演,以《祖慧老師和她的夢中情人》入選坎城影展短片角落單元觀摩,另有短片作品《克洛諾斯》、《乒乓》、《年尾巴》。

【最佳造型設計】入圍影片片頭|練健輝,馬來西亞導演,2011 年入選金馬電影學院,2016 年以短片《菸》獲金穗獎學生作品類之單項表現獎。

【最佳動作設計】入圍影片片頭|洪子烜,台灣導演,有短片作品《欺逃人》、《彩金獵人》,2019 年以《狂徒》入圍金馬最佳新導演。

Q:從金曲到金馬,感覺你的關懷經常圍繞著對未來的期許。這與你的個人經歷有什麼樣的關聯嗎?你會如何鼓勵這些正在成長茁壯的黑馬?

我很年輕就進入電視台,才十九歲就當上助理導播、二十一歲就當編導,二十三歲我幫年代新聞改版,二十四歲就幫整個東風頻道做識別——這是連我自己都會很驚訝的速度:怎麼可能這麼快?這些機會,都是我從台灣這塊土壤取得的,所以我會相信台灣給予新一代的空間跟養分其實是充足的。因為台灣很「亂」,亂代表沒有章法,沒有章法代表你可以吸收到的東西其實是最多的。

我會鼓勵新一代不要一直往過去看。往過去看你會焦慮、會急躁,但是往未來看的時候,你會突然覺得可以吸一大口氣。

七年前我們公司還會做很多廣告。現在主要會是一些更大型的、整個形象識別設計的案子。我們開始思考,怎麼讓設計走得更深?又或者我們之前做「政問」這些不同於一般設計的案子,就是希望讓設計的角色呈現出更多的面貌。我覺得走在前面的人,你要再往前走,不是停在原地、站在那個位置。你停下來,反而讓新的可能性上不來。這也是為什麼很多人問為什麼我不繼續做金曲?是因為我覺得要讓別人有新的嘗試可能。在我撐開了那個格局、把路徑展示出來之後,我覺得要把機會讓給新的人。如此一來,你也要某種程度上 push 自己去做下一件事。

明年會不會繼續做金馬?我還不知道。不過對我而言,金馬獎一直以來都是華語電影最高的獎項。所以我覺得不管每一年我們碰到的挑戰是什麼,金馬的高度跟那個氣度就是在那邊。

【最佳音效】入圍影片片頭|陳志發,香港導演,2016 年長片《點五步》講述八〇年代香港少棒隊故事,入圍香港電影金像獎新晉導演獎。

【最佳原創電影音樂】入圍影片片頭|黃邦銓,台灣導演,紀錄片《去年火車經過的時候》獲 2019 台北電影節最佳短片獎、百萬大獎,亦入圍本屆金馬獎最佳紀錄片獎。

【最佳原創電影歌曲】入圍影片片頭|于瑋珊,台灣導演,曾任職於張作驥電影工作室。2016 首部長片《小孩》,近期與練建宏、廖哲毅共同執導《致親愛的孤獨者》。