我們沒用鑰匙很多年了——回鄉的女孩,無心的房子

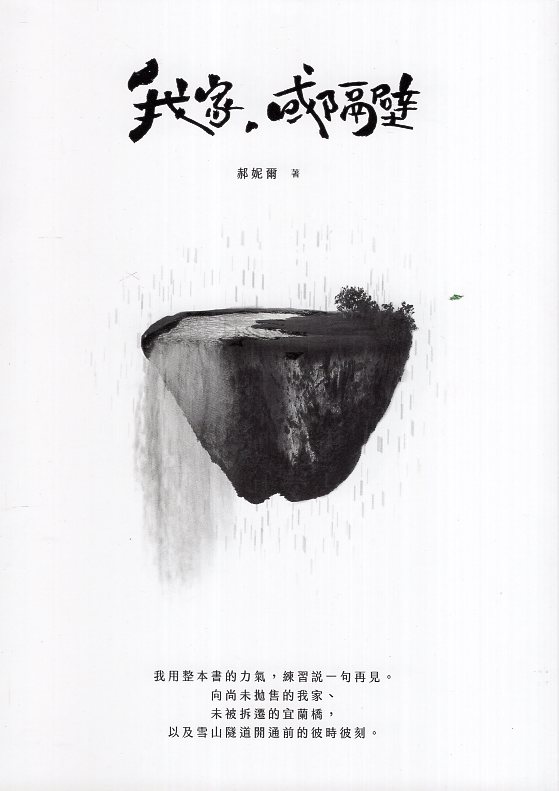

編按:《我家,或隔壁》記下了郝妮爾的返家之路。以宜蘭為支點,她曾散落在台北、花蓮,途經關係的失去,老家的拋售,隨時光衰老的父母。安居回宜蘭前是一趟長遠的跋涉,以文字步上返家列車,環繞著繁複宜蘭地景的朝氣與失落,多數篇章她語氣輕鬆,哀傷的種子埋地深,似乎才能養大直抵心窩的溫柔之事。書寫時間橫跨十年,顯然經過靜待與蟄伏,溫潤自我的銳角與長大的暗面,寫出有笑聲的宜蘭。

本摘文從〈再見鑰匙〉獲得返回她記憶通道,讀到篇章〈留住時間的方法〉的節選,敘述賣掉宜蘭老家時,改「我」為「女孩」、以「房子」視角看待一家人,為全書中少見的疏遠與冷靜,其中有對「家/房子」不能的捨離與始終膽怯——面向一個她沒有鑰匙、不得其門而入的家。我們因此得到一把鑰匙,打開回望原鄉的開關,靠近曾經容納著自己跌撞的家、想起牆壁冰涼的溫度。這樣一本書,能獻給流浪過的人。

再見鑰匙

我從沒想過會擁有這麼多把鑰匙。

但也不奇怪,畢竟上了大學以後,幾乎每一年都在搬家,從沒在同一個地方待超過三百天。我在不同房間中流轉的頻率,如同潮水的漲退那麼規律,每到夏天就要遷徙到不同地方。

因為工作與念書的關係,我在花蓮、台北各地流浪,「流浪」這兩個字用在台北真是一點也不誇張,每月抖出身上僅有的錢財,掏「哭」皮包,也只能尋得一間籠子。夢與現實全擠在小套房,有些甚至沒有對外窗。久了之後習慣當隻不能舒展翅膀的小鳥,躺在床上,往旁邊一掉就是書桌,伸手能摸到廁所的門把,緊捱著書櫃入夢,夢中都是文字的氣味。

我曾經擁有這些大小不一形狀卻大同小異的鑰匙,住過的地方實在太多,有些早已想不起來裡頭的擺設,但每把鑰匙的樣子我都清楚記得。也許是因為太擔心把它遺落在某處,三不五時就要摸索尋找,指頭在口袋、包包中描著鑰匙的輪廓畫一圈,確認沒有帶錯,以至於手上老是沾著銅鏽味。

其中一把我特別喜歡的,是黃銅色、柄較其它寬的鑰匙。它長得像是被太陽曬過卻仍濕潤的土壤那樣暗黃、褐亮,會散發出一股新鮮的鏽味。每回我拿到新的鑰匙,第一件事就是拿去備份,一份給我自己,一份給當時的情人,唯獨這把沒有。它形影單隻地與我同進同出,孤獨如我,轉開門把,把自己丟入房間裡頭,沒有人會突然闖進,又擅自離開,只有我能打開這個房間。

好久以後我才意識到一件事:原來單身的我是寂寞又快樂的,可惜過去有好長一段時間我無法說服自己,寂寞能夠是快樂的。從前每段以為美滿的情感,最終都不堪落幕,得重新打包行李,丟下雙人床與情侶拖鞋,撕下牆上所有的便條,便條寫著海枯石爛的諾言,並向對方討回我的備份鑰匙。總是如此,他們只需要將鑰匙歸還給我,然後關門離開,獨留我在房內。

告別花蓮後,鑰匙變得更多了,有些是我再也用不到的,有些是弄丟事情就大條了,無論用或不用我老愛將他們串在一起。如今台北的華廈,平均一個人都有三把鑰匙:大廳門口、房間大門與內門,此外可能還得憑靠感應器才能搭電梯。過去只要一聲芝麻開門,如今開個門變成一道繁複而且容易遺失的過程,我素來粗枝大葉,因此更戒慎恐懼,深怕自己回不了家。

後來我又搬了很多次家,在最後一個棲身處終於找到一扇偌大的窗,位於十七樓,裡頭裝的是我對台北最好的記憶。

十七樓坐落在中和區,室內大小兩坪以上,三坪未滿。一棟高聳的社區華廈在這裡並不是什麼特異的事,不過有一扇撐開手臂還無法摸到底的落地窗就很稀罕了。

窗不必鑰匙,光也不需打開任何一把鎖就能夠進來,多虧了那扇窗,許多對於台北的記憶都變得溫柔。特別是傍晚,面西的窗子迎向落日,像是化身為一口巨大的勺子,接住城市的黃昏,把澄紅、溫黃的光線舀進房來。我時常感覺在這一刻才是乾淨的人,有餘力揉揉我笑得發累的雙頰,揉開悶在胸口的瘀傷,徹底浸泡在暮色之中,不只台北,連我也變得溫柔和善了。在確定回到家鄉定居之前,我就是被這地方如此保護著。

也因為十七樓,我甚至對遷居回鄉一事產生搖擺,動心起念覺得一生窩居兩坪半的房間也可以美滿,但終究敵不過家鄉早晨的風景,又經過一年多的兩地的奔走、尋屋之旅後,搬遷計畫才正式啟動。那年夏天的每個夜晚我都在打包中和的行李,將好幾年累積的飾品擺進不同的箱子:如旅遊時帶回的紀念品、失心瘋買下的紅色地毯、不同商標圖案的馬克杯、捕捉十七樓窗景的幾張照片……,我帶走了全部,什麼都沒有留下,除了那把鑰匙。

在這人潮洶湧,住戶與旅人幾乎一樣比例的城市中,我曾經多麼怕遺失這把鑰匙啊?帶著它走過幾條街,到市場成為大嬸的一份子,與老闆為一盤水果或者一把青菜討價還價,心滿意足地構思今晚的菜色。因為有了鑰匙,我才從旅客成為了城市的一份子。

留住時間的方法

簽約的那一天,對方不敢表現得太雀躍,我們也不好表現得太傷感,盡可能把這一切當作是宅配的包裹簽收,拿著各自要的東西就轉身走人。但真的不發一語,氣氛又過於詭譎,簡直像小朋友在鬧脾氣。於是對方只好沒頭沒腦拋出一個問題:「還有什麼要注意的嗎?」母親沉默以對,父親簡直想起身走人。我害怕尷尬,胡亂抓了一句話亮開嗓門說:雨天啊,雨天的時候要注意,因為那房子雖然是一磚一瓦砌上去的,不過前院延伸出去的屋棚全是鐵皮,一丁點的雨就會非常吵,下太大的時候屋內的人講話都要吼來吼去。

這一說,大夥安靜得更厲害。的確回什麼都不對,總不能說原來如此吧?父親終於受不了,硬擠出一個笑容問還有其他事嗎?對方先是搖頭忽然又拔高聲音問:「啊,還沒給我們鑰匙。」

鑰匙?我們一家露出怪異的笑容,支支吾吾拼出一句:「我們沒用鑰匙很多年啦。」因為門鎖早就壞了,巷子裡的人彼此熟稔,也不知道有什麼好防備,乾脆就這麼壞下去,回家也樂得輕鬆不必翻翻找找,鑰匙什麼的很早就給丟光。

對方面露詫異,大概在盤算接手以後有多少東西要整頓。我連忙接著說:「而且我們家也沒什麼好偷的……」一房間的人乾笑起來,此時我終於明白該識相的閉嘴噤聲。

站在父母身後看桌上那張乾淨的紙,為了轉移注意力,只好開始想像自己站在我家巷子頭、全力衝刺跑到巷尾的房子,要在最後幾分鐘將所有可能會忘記的東西再描摹一遍:經過老舊的雜貨店、一排紅磚女兒牆、幾戶兒時玩捉迷藏的鄰居門口,踏進家門前院、推開玄關大門、鞋都沒脫大搖大擺踩進去,想像我在客廳胡鬧,往挑高的天花板大聲嘶吼,並連爬帶跑衝上我三樓的房間,打開窗戶把那片景色好好地、珍貴地看最後一遍。轉頭看向父親,他正一筆一劃,於那份房屋契約上把名字工工整整簽下。

時間在哪裡?

女孩有很長一段時間,以為所有的房子旁邊都住著一塊田。

從她的房間看下去,就是一畝畝方正的稻田,綿延不絕整齊排開,一直到彼端被橋遮擋視線。

幼稚園很早放學,在等媽媽煮好晚餐這段時間,女孩會咚咚咚地衝到她三樓房間,襪子沒脫就一身髒地爬上床、挨著窗,準備五六點的落日把稻穗曬成天空的顏色:粉橘,澄紅,梨黃,大麥白……,她把挖出來的鼻屎黏在玻璃上,再貼著玻璃直視光影的變化。

那時候的她還有太多事情不明白,「大房子」就是其中之一。大房子位於巷子末端、就要轉向馬路的地方。若女孩騎腳踏車去雜貨店買零食,或跟鄰居玩躲貓貓,都一定會經過。房子應該是有很多種面貌,比方說隔幾戶王老師的房子前造了一個人工池塘,裡面有各種顏色的鯉魚;又或者再隔幾戶的潘醫師家,每幾個月就會換一輛不同的車;這樣說起來,大房子裏面長滿了草,應該也是一種另類的「設計」。在女孩模糊記憶中,大房子裡面住滿了青綠色的草、從空蕩蕩的窗戶擠出頭來,再往上延伸擠破了屋頂,漫伸的青草隨風搖曳,逐漸長高。

有時候實在忍不住想要吃一包乖乖,女孩才會踩著腳踏車快速經過(不忘憋住呼吸),或者是和鄰居一群小孩、七八個跑到大房子前面玩鬼抓人(特別刺激)。在那些尋常的午後,有某個黃昏一直刻在女孩心頭:一群玩累的小孩坐在馬路中間、面對著大房子,不知道誰率先開口:「聽說有人在這裡上吊。」另一個人問:「上吊是什麼意思?」膽小的人說:「剛剛是不是有黑影晃過去!」好面子的人答:「我們應該要回家吃飯了吧……」但最後誰都沒走開,也沒再說話。汗流浹背的幾顆小腦袋望著大房子,好像每一次呼吸的過程草都長高了一點。忽然一陣風吹過,裡面飄出一股潮濕發霉、以及泥土腥氣混雜的味道。

不記得大家後來是怎麼回家的,女孩長大後也不敢問那一天是不是真實發生過,還是她夢見的?實際上,當初一同站在大房子前的小孩都消失了,就像是那個吹笛手的笛聲帶走巷頭巷尾所有的孩子,連大房子也被剷除。女孩甚至不清楚到底是哪一天消失的。

總之,一個不留神,街上沒有孩子的嘻鬧聲,那塊地已經成為一排連棟透天厝,寸草不生。

房子對於時間的解釋

房子的意識來自比臨而居的景色,以及身為房子的這個「身體」所乘載的各種記憶,因為沒有地方可以置放心,所以不會有情緒無法負荷的問題,也無法覺知快樂與悲傷。假如太陽往東邊這面牆照進,房子擁有的只會是「溫熱」,而非「暖和」這種帶有想像的形容詞。對它來說,無論身體裝了多少東西也從來沒有被填滿過。

房子自覺自己是一個不斷被削弱的存在,隨著第一批人入住至今,大小家具接踵而至,幾年前因為要讓一台鋼琴進家門,屋主索性拆掉大門、打落部分磚瓦、再磨平牆面,使門的大小能夠剛好穿過一台 80 年生產的華格納鋼琴(以及運琴師傅)。房子之所以記得,是因為新裝的大門周遭依舊有當時拓寬牆面而殘留的粉塵,日積月累沾附在地板與門縫之間,房子靠這些細碎的塵埃保住記憶,而非屋內陳設。

房子從沾附在各處的鼻屎大小推斷屋內有幾個大人小孩,並以牆壁油漆的次數來計算自己的年齡,如同樹木的年輪一層又一層,直至後來屋內眾人對滿面的壁癌視若無睹,剝落的白漆與裸露的灰色牆面讓房子有種又老又青春的迷離之感。從此以後時間就像靜止一樣,除了颱風天帶來新的灰屑與消息,房子不再有自己的記憶與轉變,因為熟悉的緣故,屋裡的人即便是在烏漆麻黑的空間中,也不曾被哪面牆哪根柱阻礙、撞倒,這是經年累月的默契,熟悉到房子與人之間的關係彷彿始終不存在,人與物件親密並和房子疏離,僅有少數時候,屋內的女孩或者父親或者誰瑟縮在床頭、捱著牆壁偷偷啜泣,房子才會再一次感受到某一塊地方溫溫熱熱的,那種溫熱簡直就像是心臟幫浦送出血液到全身才會有的感覺,一度讓他忘記自己沒有心。

房子以海龜的耐心等待下一次的接觸,這觸碰不僅是腳掌黏上磁磚行走,或者早期孩子跑跳額頭嗑牆的那種,更類似於冬天的時候、在臥房的女孩因為內外溫差過大導致臉頰通紅脹熱,所以將臉緊緊貼著牆壁降溫;以及她站在椅子上、踮起腳尖,要將暗戀對象的名字寫在天花板,為求平衡而五指輕扶樑間的感覺。那些觸碰有種奇異的柔軟,好似說悄悄話的姿勢,帶著信任與親密,每一次都會在該處留下肉眼無法察覺的凹痕,成為房子的記憶。

這些痕跡即將在之後的重新裝潢翻修給磨平,讓房子錯以為自己是個帶有前世記憶的新生兒,對於周遭景色依舊熟悉,只是身體原有的習性與意識完全被洗去。

這也是為什麼,當房子某日偶然看見對街駐足的人,停在面前良久不語,那人的眼神流過萬語千言,好像有什麼似曾相識的感覺就要碰到記憶的底部,卻終究沒有任何情感流進房子心裡。他沒忘記自己沒有心。

《我家,或隔壁》

作者:郝妮爾

出版者:宜蘭縣文化局圖書資訊課

出版日期:2020.02