《花樣年華》的背景,是革命的聲音嗎?──那一年,有人離開香港,也有人抵達

1966 年,蘇麗珍回到那間曾經住過的公寓,房東孫太太正在收拾傢俬。她用上海話對蘇麗珍說:「我女兒說現在香港這麼亂,我自己一個人在這邊她不放心⋯⋯想想呢,還是到美國去給女兒帶孩子算了。」

同一日的隔壁房,周慕雲也重回一牆之隔的舊公寓,新房東提起隔壁要搬走的孫太太,語氣中頗有認同。「現在亂成這樣,能跑的還不跑嗎?」

後來他們確實都離開了——孫太太到了美國、周慕雲把自己放逐到柬埔寨,只有蘇麗珍還留在香港那一棟像是時光屋的舊公寓。

《花樣年華》距今 22 年,經過修復後的香港本色依舊新鮮。但在旗袍與船票的背面,隱埋在香港近代電影史裡那一條動亂的脈動,還會被記得嗎?

1966、1967

那一年,北方的毛澤東在中國發動長達十年的文化大革命,原本就潛伏在殖民地澳門和香港的左翼革命勢力也隨之暗潮洶湧。

在反對殖民政府的情緒催化下,澳門群眾率先在 1966 年 12 月 3 日發起「一二.三事件」,人民因為不久前的「氹仔事件」聚集在澳門總督府廣場,與警方發生激烈衝突,人群中有左派份子闖入總督府,手持《毛語錄》、高唱革命紅歌。隔年,這股左翼動亂的風吹來香港,最終爆發「六七暴動」。

留下來的蘇麗珍,走在 1967 年香港街頭看見的是這樣的風景——左派份子四處張貼大字報批鬥、身上別著毛澤東肖像徽章,口誦《毛語錄》,幾乎是中國文革的延伸。同時中共支持的媒體如《大公報》《文匯報》,也相繼以「英美勾結反華」、「民族大壓迫」等口號激化民心,而曾經公開反對中國文革的《明報》也被貼上「反共反華」標籤,創立《明報》並撰寫社論的小說家金庸也因此收到來自左派示威者的死亡威脅,一度逃亡至新加坡避禍。

左翼群眾以一連串的暴動企圖顛覆殖民政府,而港英當局亦以高壓手段回擊,雙方僵持之下對立更升,直到 8 月 22 日,紅衛兵燒毀英國駐北京代辦處,而代辦處中的官員亦遭毆打,引發毛澤東與周恩來震怒,香港左派行動遂逐漸失去北京中央支持,暴動直到年底漸息。

六七暴動是自香港重光 [註 1] 以來,第二波大規模的港人移民潮。在那個動亂的年代,孫太太不是唯一一個準備從香港移居美國的人。

香港,或是美國?

《花樣年華》上映十年前,張曼玉還沒成為蘇麗珍,而是《不脫襪的人》裡追求明星夢的小演員黃小姐。

故事以六七暴動下的香港為背景,黃小姐遇上白牌計程車司機阿恭,表面上是《第凡內早餐》(Breakfast at Tiffany's,1961)那樣的虛榮女孩徘迴於真愛與物質,卻因為有了六七暴動作為襯底,而更多了一點微妙的政治隱喻。

電影的開頭,導演陳友以一連串的六七暴動影像拼貼成一冊歷史紀錄,然而幕後配樂唱的,卻是來自美帝資本主義的流行歌〈Smoke Gets In Your Eyes〉——短短三分鐘的開場,確立了電影中覆蓋在浪漫之下的二元對立主題:美帝資本主義與中國共產左派。

除了不斷反覆響起的〈Smoke Gets In Your Eyes〉,人物及故事設定更是處處埋藏玄機:沉迷於物質享受、明星夢卻處處碰壁的黃小姐,終於在富商的支持下得到前往美國的機會,一邊作情婦,一邊當演員。在當時香港一片反美帝的風潮中,黃小姐成了另一類香港人的縮影,別人高喊「打倒美國帝國主義」,她卻用一口印度口音認真學英文:「Two curry chicken with spaghetti and two cups of tea.」

美國夢的第一次夭折,是黃小姐母親突如其來的離世,備受打擊的她喪失出國的動力,也認清自己的真愛是始終陪在身邊的阿恭。而後兩人決定攢錢買下一輛屬於自己的計程車,然而此時動亂風起雲湧,罷工潮正盛,兩人的計程車生意也屢遭抗爭者攔阻,最終計程車遭罷工示威者焚毀,而阿恭亦被圍毆重傷。

.jpg)

電影中幾度暴動現場,都阻擋了男女主角的前方去路:不管是前往美國,還是朝向更好的生活。而最令人印象深刻的一幕,或許是兩人吃完「西餐」後遇上動亂,在左派份子砸毀街邊商店櫥窗後,黃小姐滿臉欣喜地摸著櫥窗裡華貴的皮草大衣——這對「只為生活,不想搞事」的窮苦鴛鴦,在這個二元對立的節點上,顯然選擇了資本主義陣營。

在《不脫襪的人》的 31 年後,導演陳友連署支持港版《國安法》。曾經把攝影機架在示威者對面的人,在被記者問到為何連署時,是這麼回答的:

「我真係唔識政治,我希望有個穩定嘅香港,大家一齊搵到食,開開心心用愛去互相包容。」

(我真的不懂政治,我希望有個穩定的香港,大家一起吃到飯,開開心心用愛去互相包容。」

布爾喬亞式革命

孫太太去了美國,而黃小姐最後選擇為愛留守香港。那一年的香港有人離開,也有人抵達。

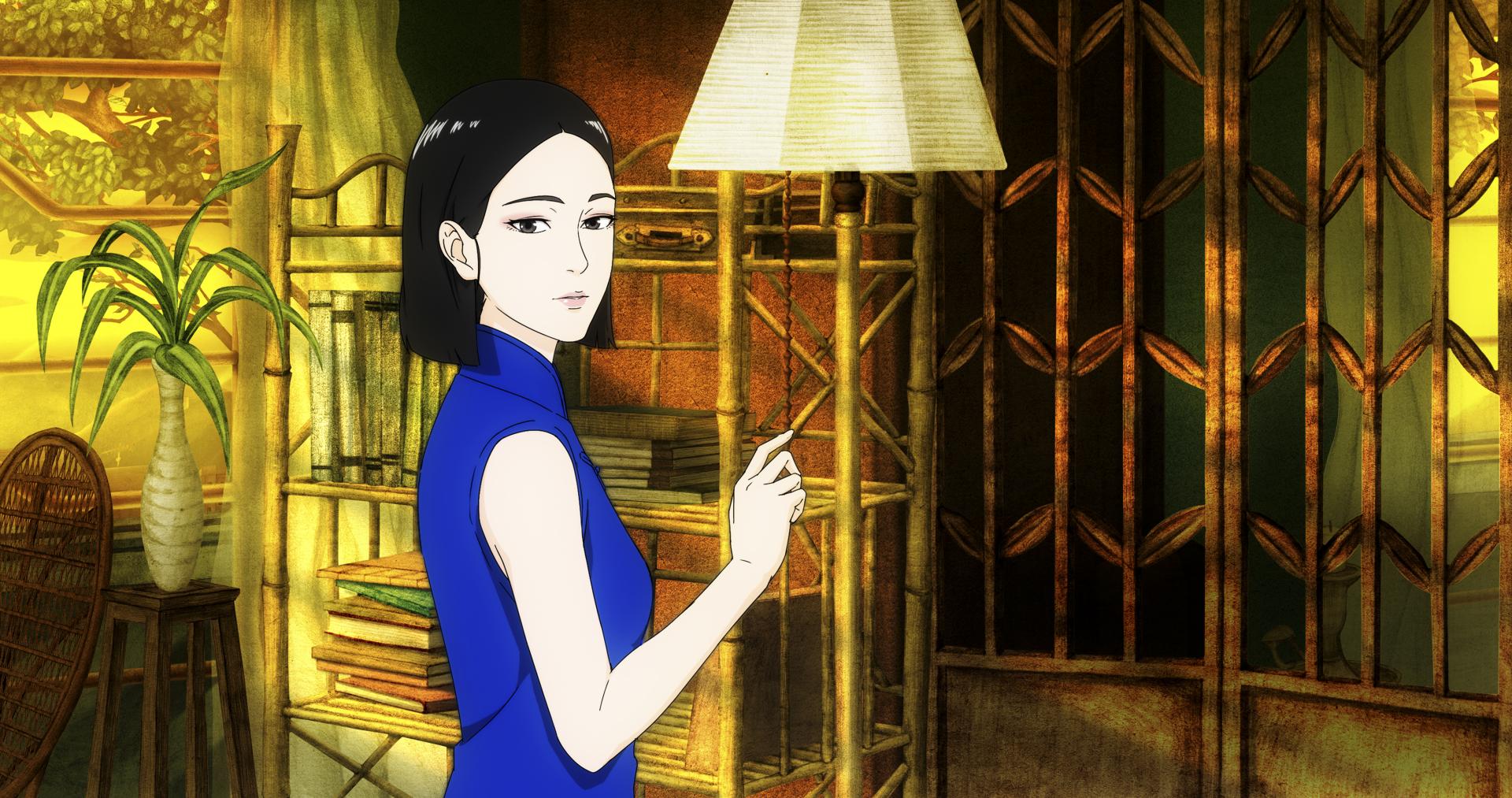

1967 年,來自台北的虞太太和女兒美玲落腳港島北角的繼園臺七號公寓,前來為女兒補習的大學生子明周旋在母女二人之間。此時正值六七暴動時期,憤青少年少女對革命滿腔熱血,眼中過盡千帆的中產階級女人面對時局早已毫無波動,唯一能令她心神震動的,只有少年微開的襯衫領口。

向來沉湎於似水流年的楊凡,在電影中全力刻劃自己曾經歷過的香港黃金歲月,懷舊的眼光無處不在。《繼園臺七號》結尾,字幕在大銀幕打上:「獻給香港。」

但那是誰的香港、又是什麼樣的香港?2019 年的威尼斯影展,《繼園臺七號》奪下最佳劇本獎,導演楊凡上台致詞時不忘重提 1967 年——還有 2019 年的香港,他眼中的香港:

「1964 年我從戒嚴時期的台灣回到香港,我馬上就聞到了海風吹來的空氣,街邊傳來的飯菜香,一切都充滿了自由的感覺。

在這部關於 1967 的電影,述說了那個年代的一個動亂,那年我二十歲,目睹了暴動的一切。那時北方大陸吹來一股力量,香港警察和英軍想平息這場動亂,但是沒有成功。但是很奇怪,半年之後,這股力量就自然消失,香港也迅速回復以往。那時我受的是殖民地教育,對人權和民主一無所知。

但是 52 年之後,又有一股莫名的力量,不知從何而來,以「自由」「人權」和「民主」的名義,顛覆香港。如今我們就連走在馬路上乘搭公共交通工具的自由也沒有。

就像潘朵拉的盒子被打開,所有的邪惡都被釋放了出來,人們變得殘忍無道。但是潘朵拉盒子裡始終還保留了「希望」,我希望香港可以很快地回覆以往,我們又可以再度享受自由。」

不只將 1967 年的香港與 2019 年的香港相互連結,楊凡也曾經閒聊地把《繼園臺七號》比作前作《淚王子》的續集,寫道:「曾經革命的母親帶着女兒去到萬花筒的香港」,《淚王子》中加入讀書會學習左派思想、丈夫死於白色恐怖的空軍眷屬金皖平,在楊凡宇宙裡倖存下來化作虞太太,帶著女兒來到《繼園臺七號》中的香港——

也難怪戲中左翼大學生手舉《毛語錄》和反美帝標語,當大學生子明熱血沸騰地喊著「這就是大時代、這是革命」,身旁的虞太太卻只輕描淡寫地說,「這不是革命,我經歷過的。」

雖然嘴上說「這不是革命」,但楊凡對於劇中反抗者的描寫並不如《不脫襪的人》那樣負面,反而以鎮壓、殺戮的場面寄藏對大時代的傷逝與憐憫。然而那樣的眼光,更像是《淚王子》中讀著左派書籍、獨守一片不合時宜的精緻的將軍夫人歐陽千君,片中楊凡形容她的旁白,實際上更是對自己的精準剖析:「她擁有革命的思想,卻又擺脫不了布爾喬亞。」

楊凡向來熱愛在自己的電影中置入自己的布爾喬亞品味,比如《繼園臺七號》裡愛看西蒙仙諾(Simone Signoret)老電影的奢侈品買辦貴婦、讀原文《咆哮山莊》《簡愛》(卻需要請英文家教)的高中女生,又或者《淚王子》裡用手風琴拉俄國曲子(還被提點「太斯拉夫式」)的空軍軍官,全都只見架空的品味,不見更厚實的思辨鋪墊。

於是 1967 年的一場政治暴動,在銀幕裡簡化成一聲虞太太口中的輕哼,以及美玲走台步的天橋背景,也就可以是楊凡對時代的觀照。從反面讀《淚王子》和《繼園臺七號》,電影中的革命與抗爭,更像是時髦文人穿戴在身上的裝飾,擺著氣質好看,等到時代不再時興這一套的時候,那也就可以輕輕放下。

於是抗爭所為何事並不重要,那只是他那對於舊時代懷緬中,一聲必不可少的背景音罷了。

革命與離散

就在孫太太離開香港遠走美國、周慕雲動身前往柬埔寨的那一年,在 1966 年的現實宇宙裡,有個年僅十歲的澳門小女孩,為了躲避一二.三事件,隨著家人一起到了香港。

她的名字叫做羅卓瑤。

事後羅卓瑤回憶,那一年的一二.三事件從此開啟她的一生飄零。從澳門到香港避禍、從香港到英國求學、從英國回到香港拍片、最後再從香港出走澳洲,移民與離散,於是成了羅卓瑤作品中的永恆命題。

多年後羅卓瑤終於重返澳門和香港,完成以既私密又宏偉的視角,回望記憶與現實中兩地的作品《花果飄零》。而陪著她拍這部片的,是她的丈夫兼多年創作夥伴方令正——而方令正,也正是《不脫襪的人》的編劇之一。

《花果飄零》中雙線並行:雨傘運動中缺席的香港音樂家自英國返港,在街頭遇上神祕的運動少女;另一頭羅卓瑤以第一人稱口述,回憶在一二.三事件中消失的哥哥,並跟隨神祕的中學生鬼影穿梭港澳街頭。不管是一二.三事件或雨傘運動,羅卓瑤並不直接記錄現場,抗爭只發生在鬼魂的嘴裡、在小小的手機影像裡,在街道和攝影機的背面。

比起楊凡僅僅在得獎感言中,有意無意將 1967 年的左翼暴動與 2019 年的民主抗爭並陳,羅卓瑤則直接在《花果飄零》中,以 1966 年的一二.三事件和 2014 年的雨傘運動為雙軸線,向前連結 1895 年的廣州起義、1917 年的俄國十月革命,串起綿延百年的政治動亂。

然而羅卓瑤對於抗爭背後的意識形態,顯然比楊凡有更細緻且深邃的理解——廣州起義的反帝制革命、一二.三事件的共產左派革命、以及雨傘運動的反中共民主抗爭,動機和目的從來都無法混為一談,反而透過羅卓瑤別有用心的連結,牽連出意在言外的指涉:香港社運少女與興中會烈士的穿越對話,直陳極權與帝制獨裁百年來依舊圍困中國。

.jpeg)

片名「花果飄零」取自新儒家學者唐君毅的著作〈說中華民族之花果飄零〉,唐君毅以此比喻上世紀初以來華人飄零他方,最終喪失文化根源的處境。羅卓瑤以政治事件開展,百年前的中國革命者退守殖民地港澳,如今中共統治下的香港人再次出逃,留下或出走,都得重新尋找紮根的位置。

《花果飄零》寫澳門一二.三事件、寫香港雨傘運動,但內裡仍是羅卓瑤心中不變的母題:離散與尋根。而離散的起點,正是 1966 年。

那一年夏天,花樣的年華隨著離散而終結,於是開啟另一段花果飄零的歲月。

註 1|香港重光:指 1945 年 8 月 15 日日本宣佈條件投降,英國對香港恢復行使主權,結束香港日佔時期。