敗選的人|「苗博雅沒有輸」──不用這樣講我

渺小

28 歲以前,失敗兩個字放在苗博雅身上,難免有點可疑。

也許是因為「人生勝利組」的普世想像中,苗博雅的前半生剛好佔據了最外顯的位置:在台灣解嚴那年出生,從小功課好,高中讀北一女,領市長獎畢業(還與時任台北市長馬英九合照過),大學唸了台大法律;假如他後來當法務的單位不是廢死聯盟,而是台積電,那這篇採訪你大概會是在《商業週刊》上讀到的。

「到高中畢業之前,我都被大家覺得是勝利組嘛。」勝利組難道就沒有考試失手過?有。但那時連失敗都曲高和寡:基測滿分 300 分,他「只」考了 297;到了北一女 ,他立下文組第一名的目標,卻因不到一分的差距,「只」考了第二名;因為填上不了夢想的台大法律,學測也算是「只」考了 72 級分,轉而指考。

——他其實不太敢講出這些「只」。畢竟外人看來,那不過是一個高材生在凡爾賽;就算認認真真地說:「我沒有達成我設定的目標。」恐怕也會被誤讀出「何不食肉糜」的意味來。他笑著說自己還是有點社會化的,別人聽不慣,那就閉嘴。

縱使所謂高材生的成功,在他眼裡,是真的很渺小。

在大家都很會考試的北一女,成績談不上才華,而是基礎。會讀書又會玩、還有一兩手才藝的同學多的是。在校期間,他發現了自己體育不好;或曾被邀請加入樂隊,因為不喜歡樂隊制服而罷休,後來只能仰望;談戀愛也是生手,與女友交往兩年半,畢業時對方提出分手,他也有過跟我們一樣的自厭:「我有這麼不好嗎?」

但也正是這些「意識到自己渺小」的時刻,讓他剪裁出自我的形狀:「這就是我。我有做不到的事,或不那麼容易做到的事。是我認識自己侷限的過程。」

甚至失敗讓他知道自己是誰。幼稚園時,媽媽買了一件洋裝,堅持要他穿去上學,他哭,他吼,他抵抗,卻還是拗不過想要「女兒像女兒」的媽媽。那股受辱感一直存在:所有人的目光,連同教室門一起敞開,他穿著這輩子第一次、也是最後一次的洋裝走進去。

「同性戀」三個字是勝利組藍本裡沒有的苗博雅。但他珍惜。

反之使迷霧產生的,是太理所當然的途徑,「過去 18 年人生設定的目標都是考上台大——後來真的考上了,我卻發現自己原來什麼都不會。」按照社會扔給他的繩索攻頂,站在高處,視野隨之廣袤,望見其他更高的山峰,他才發現「成功」的樣子不只一種。而他不願意只是這樣。

有次,朋友找他去參加同志大遊行,抱著「想聽免費的阿妹演唱會」的期待前往,意外發現有一批人叫做全職社運工作者。「我才發現,原來推動社會,可以是一種職業。」高中時曾在北一女參加班聯會、成功爭取服儀自由的他,看著發送傳單的工作者,心想,搞不好自己適合。

大可以照著藍本走的他,就這樣踏上了比較難的那條路。

失敗

後來的故事我們都不陌生:參加廢死聯盟的公民記者培訓,後來在聯盟當上法務主任。沒過多久,服貿送進立法院。318 學運,時代炸出草根勢力,一批批政治新秀裡,苗博雅也乘浪而起。後來范雲籌組社會民主黨,看上苗博雅的口條與領導力。苗博雅加入,代表綠黨社會民主黨聯盟參選台北市第 8 選區立委。

那年他 28 歲。兩大對手分別是 63 歲的賴士葆,與 56 歲的李慶元。

沒有萬人到場的造勢晚會,只有一個肥皂箱,幾名助理,街上好銳利的風。落敗是注定,但在藍營長期獨佔的選區,他以不利的開局打出 12.48% 的得票率,是第 8 選區第三勢力的歷史新高。2018 年,他挑戰了更艱難的第 6 選區,第五高票當選台北市議員;4 年後第二高票連任。2024 年捲土重來,宣布參選第 6 選區立法委員。

36 歲的苗博雅對決 53 歲的羅智強。

講好聽是勇者鬥惡龍,講難聽是雞蛋砸高牆。在藍營統治長達 16 年的大安區參選,即便呼聲高,也卯足全力,苗博雅還是以 8.18 % 的差距戰敗。那已經是非藍陣營打下最好的成績,社群濃縮出這樣一句惋惜:「苗博雅的支持者都住不起大安區」。

談起這些,他語氣裡沒有憤恨,淡漠得像在講別人的事。「如果不是因為艱困區,根本就不會輪到我們來選。 」

28 歲的苗博雅,還是 36 歲的苗博雅,都是想著贏去輸的。

「如果我們的命運,就是去打一場很難贏、或是不可能贏的選戰,那我們的任務就是要把這場選戰打得有意義,然後全力追求勝利。這是我的個性:如果要做,就是要做好,不然乾脆不要做。」

他與競選團隊,從一開始,就是以勝選為目標擬定所有策略,思考每一步棋,倒數十天做「24 小時不斷電直播馬拉松」,把最後一絲力氣燒乾淨。他說,如果是自己的課題,逆風還有餘裕躺平,但選舉背負的畢竟是不只自己,在選戰裡佛系,將是對支持者的輕蔑,「我們不是一個人在選,而是代表著支持我們的人在選。我覺得這是作為一個候選人最基本的任務。」

.jpg)

使出全力了,就算失敗,那也沒關係。他不覺得丟臉。

「不用把敗選特殊化,好像不能承認它是一個失敗,或硬要吹成『誰誰誰沒有輸』之類的。敗選有一個『敗』字嘛。」

經歷過「錯一題打一下」的時期,他說台灣教育太忌諱失敗,把「完美」架成一座刑具,孩子沒達標就會被懲罰,「這是違背人性的。世界上根本就沒有完美的人啊。到最後,那些孩子的生活不是很挫敗嗎?而且不管是第一名的孩子或是最後一名的孩子都很挫敗。」

也同樣勸誡著曾是小孩的我們:「承認失敗不是一件丟臉的事,因為它是個客觀的事實,太陽從東邊升起有什麼好否認的?但客觀的事實裡,我們可以找出自己的獲得。」

「對,我們失敗,但是我們不是一無所有啊。」

這句話從輸過的苗博雅嘴裡說出,不會只是一句氾濫的手寫體勵志語錄。

「雖然沒有一起達成勝選的結果,但從數字來看,得票率跟催票率,這兩個重要的指標都是更上升的。你想想看喔,在大安區這麼逆風的狀況下,得票率跟催票率都還有上升空間,就代表在全國的其他選區,也可以做得到。」

台灣的選舉門檻高,需大額的保證金、補助款,打退了有志氣但無大黨支撐的年輕人。地方權貴盤踞、政治階級無法流動,他反其道而行,「我們選舉的經費,八九成以上是來自小額捐款,不是來自財團企業或主流政黨的資金。對於出身平凡的人來說,是一個非常值得參考的經驗。」

把錢扔進水裡,也要扔出漣漪。他相信會有人看見。

真實

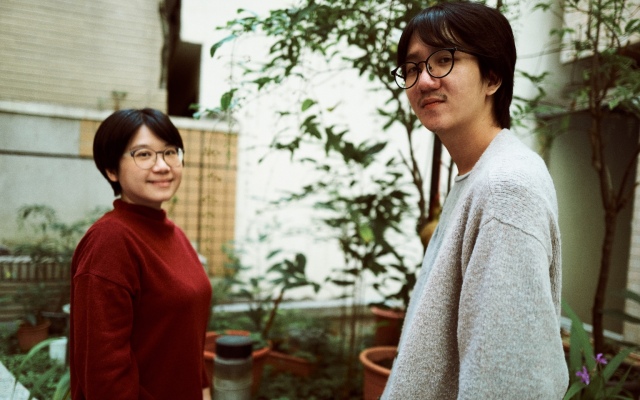

採訪前的拍攝,與苗博雅約在臨江街夜市,請他用平常在夜市的方法逛就好。他問:「那如果我等下想買東西可以嗎?」

我說可以。

苗博雅穿越人群,一邊與民眾打招呼,一邊在生魚片的攤位停下。之間,他侃侃說著哪間夜市的臭豆腐好吃、哪間夜市的甘蔗汁一流,他有自己的私心,同時也告訴我們哪間店的OOO太O了,他不喜歡。好惡分明,他不認為所有人都該同意自己的品味,但也不輕易顧全大局就講場面話。

「我其實很看重一件事情:真實。我希望大家可以認識真實的我,也希望大家接納的是真實的我。就像我的書裡,並不只寫我的優點、我做了多棒的事。因為這不只是寫給喜歡我的人看,也是寫給討厭我的人看的。」

「我希望不管你喜歡我或討厭我,都是要基於真的了解我之後,才喜歡我或討厭我。」

選前 24 小時貼身直播,是這句話最赤裸的應驗:「直播不是新東西;但一個候選人,從頭到尾,所有面向,一天二十四小時,全部播出來,這是新的作法。我們很沒把握這會不會好,因為鏡頭會把一個人的優點放大,同理,缺點也會放大。」回望當時的決定,他也不敢妄下定論,「但至少我們證明了一件事:政治是可以禁得起檢驗的——並且,可以到這樣的程度。」

直播中,有人咒罵他不男不女;有人恐嚇「你全家都死一死、你等一下在路上就會被殺死。」;也有羅智強助理夜裡偷襲,攻擊廢死議題,等著看他出糗,「那時候團隊裡也有幹部覺得,這是不是脫箠(thut-tshuê)了?這東西不能播——但對我來說,這東西要播,就是全部播出來。而且我有信心可以跟這個人對話。」

也幸好播出來了。

那晚,苗博雅與羅智強助理爭論的片段,被支持者節錄,在推特、Threads 上瘋傳。競選團隊順勢將支持者製作的 16 分鐘影片上架 YouTube,至今 65 萬觀看數,是創頻道以來最高的一支。

「有很多沒辦法預期的事情沒錯,可是對我來說,我想做的就是呈現真正的苗博雅,至於大家喜歡或不喜歡,不是我可以控制的。」

並非把「做自己」當成說錯話的擋箭牌,或把歧視與惡意狡辯成真情流露,「我們就是要把政治的真實面、跟苗博雅的真實面,呈現給大家看。我完全沒有煩惱過突發狀況不知道要怎麼應對——因為在沒有鏡頭的時候,我們本來就在處理這些事,有鏡頭只是讓更多人看到。」

他堅持真實,就算要割捨隱私。如同他書裡寫:「我的臉書帳號其實已經不是我的了,他現在是『苗博雅』的,不是『我』的。」許多政治人物愛把政壇當祭壇,犧牲得多慘,就擺出多高的姿態——這不是苗博雅。

他的言談中,始終沒有太多自己。

這場名為敗選的採訪,他沒有一句談自己多不服氣,主詞都是選民、團隊、我們;只有在可惜的時候,他會講「我」:「現在看到一些議題,我就想說,當初有選上的話,好像可以做哪些哪些哪些事。可是現在只有當議員,所以沒辦法。」

被鏡頭塞滿了的生活,先想到的也不是自己,是家人。他與媽媽住在走路十分鐘可以到的地方,選舉那幾天,想送點水果給她,「可是等到我真的可以去找她的時候,已經半夜十二點,她已經睡了,我就把水果掛在她的門把上,然後拍那張照片傳 LINE。」

他告訴她:我已經放在你門口了。

感性

羅智強助理偷襲的片段、百靈果的訪談、頻道上每一支問政影片與議題解說,留言區都有人喊他理性、口條與邏輯清晰;9 年前他剛選,就有郝明義寫他冰下有火⋯⋯毋需自己標榜,苗博雅已是人們口中理性的代名詞;但對他來說,理性不全是禮讚。

從小家人不太敞開心胸,他也不是表達能力豐沛的性格。「我把所有情緒都關到一個箱子裡面。」

直到大學後,在幾次親密關係受過傷,他才驚覺,「原來我是一個不太擅長去體察自己的需求跟感覺的人。」是典型的T人,thinking type,「到現在也一樣,遇到事情,我會開始定位這是什麼問題?問題有什麼樣的解法?列出 ABC 幾種解決方法。那各有什麼優缺點?我們應該怎樣做?」

擅長思考,也只會思考。有時候思考壓抑了情緒,習慣以後,被內建成他的防禦機制,「我會一直想怎麼解決問題,完全不會想這個問題造成了我什麼感覺。」

這不代表沒有感覺。

「我有時候真的是過度理性的人,過度到跟我交往的人可能會覺得很痛苦。」吵架到一半,他會開始講道理,但往往致使更大的反彈,「以前不了解,會覺得,明明我是對的、我講得出我的理由,那為什麼你還要這麼生氣?後來我才發現,吵架的問題是情緒——但情緒沒有對錯。」

他開始練習,首先是承認:「承認自己的感覺、承認對方的感覺,並且要去溝通這個感覺。」練習了很久,他才第一次在吵架時告訴對方:「那句話讓我覺得有點難過。」才第一次停下來問:「你現在的感覺是什麼?」,才第一次低下頭,第一次退讓,第一次說:「對不起。」

這些「第一次」讓他知道,理性苗博雅、與箱子裡的感性苗博雅,並不扞格,而是雙生。與選民溝通,需要兩者合作,「很多時候選民來陳情的問題,不是我們能力範圍可以解決的。比如他官司打輸了、已經定讞了,能怎麼辦?但是他會有情緒嘛,所以我們還是可以試著陪伴他、傾聽他。」

陪伴要向外的同理,也要向內的覺察。「同理是,你需要了解對方現在的需求是什麼;覺察是,你要知道自己不可以跟對方靠得太近,要感同身受,讓對方知道自己的需求有被聽進去,但是不能讓他的痛苦變成自己的痛苦。」同理但不沉溺,尺度的拿捏一直是做服務時的陷阱題。

「我們就像民眾的生活醫生。」面對重症乃至絕症,沒有醫生敢打包票說一定能治好,但是每個醫生都是抱著讓患者健康回家的心情開藥、開刀。一定有病患或家屬不能接受,「但我看重的不是能不能接受,而是我們是不是能做的都做了?如果對方還是不能接受,我們就要自己接受『對方的不能接受』。」

告白

成長中最痛的一次失敗,是國中時,暗戀的女生不喜歡他。

有告白嗎?他說沒有。「因為⋯⋯因為人家是異性戀啊。人家喜歡男生。那是一個我不意外的失敗,我知道他沒有要喜歡我,所以那純粹只是我自己個人的事情。我也沒有覺得很受挫折,因為是意料中的事。」

純粹只是我自己個人的事情。覺得這句話似曾相識嗎?是他 2024 立委選舉的敗選感言:

大安區的選舉結果,是因為苗博雅的個人努力不夠,並不是因為台灣的民主不夠好。

「我覺得對於政治人物來說,最不容易的那一關,是你要接受自己是不斷被拒絕的。」他說參選就像告白,對象是整個第六選區的選民,23 萬人。

當告白被拒絕,也不是一個人的拒絕,而是沒有投給他的所有選民,55% 的拒絕。

「我喜歡的人不一定會喜歡我。有時候這不是我條件好不好的問題,而是有很多其他因素,像是性向就是一件不容易改變的事情。」苗博雅看待國中那段單戀的態度,拿來解釋他的選舉觀也說得通。他相信選民並非拒絕溝通,但每個人的原生根系、後天經驗交叉出了立場,某些人的聲音,在某些人耳朵裡注定只是空氣在震動。

「說實在的,這就是民主吧。」戀愛有戀愛的通則,民主也有民主的,「你要在這個遊戲當中實現你的理念,那你就要接受這些。剩下的就是自己心態上的調適,這不是任何制度或是其他人可以幫忙的。」

輸了就是輸了,一定會難過。難過也已經不是一個人的難過。他不諱言,有比較熟的員工向他傾訴不甘,「會覺得,已經很努力了 ,不知道要怎麼樣才能贏?」他低頭苦思,那是他描述自己的失敗時,都不曾露出的表情:「要釋出什麼訊息給我的團隊⋯⋯我覺得平常心很重要。」

「要重新回過來,看我們目前可以做的事,而不是一直停在 1 月 13 日開票那天。」謝完票,撤走競選辦公室,結算加班費,發獎金,放個年假,回來之後,繼續上工。

難過也得過。因為就像他說的:「我們不是一個人在選。」

選戰結束,回歸議員身份,每天還是有陳情信寄到信箱,還是有地方鄰里需要他充當活動吉祥物,還是有媒體的採訪需求(像現在),還是有社群上一批支持者要維繫——被拒絕了仍不放棄,如果說選舉是告白,那苗博雅恐怕是戀愛腦。

如此理性的他,對選區選民、對台灣、對民主,一次全力以赴的暈船。

雖然他已經給自己設定了下船的時機——「等這個社會不需要我的那天,就是我去做其他事的時候吧。」——但我們都知道,他有得等了。

敗選之後 𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗹𝗼𝘀𝘁...

你以為民主的世界會越來越好。但事實是票多的贏,票少的輸——十年後回頭,才發現自己經常站在票少的那一邊。儘管如此,手上的選票卻握得一次比一次更珍重,因為你記得台上的人說過,「可以悲傷,但不要放棄」。

他們沒有放棄,你學著在重整與放下之後繼續前進。敗選之後,路還沒有走到終點。