無處為家,難以歸類的電影創作者(二):漫談「數位修復:再見香妲艾克曼」

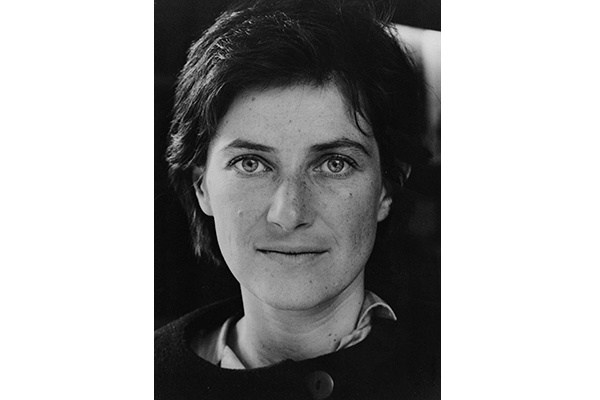

「有些電影創作者很好,有些電影創作者很優秀,有些電影創作者可以躋身電影史之中,但只有極為少數的電影創作者,可以徹底改變電影史。而香妲‧艾克曼,便是極為少數的其一。」Nicola Mazzanti,比利時國家電影中心的館長曾經這麼形容艾克曼。

2015 年 10 月 5 日,香妲‧艾克曼於巴黎自宅中離世,為全世界的電影人留下了諸多感傷與懷念;2016 年,台灣國際女性影展特地規劃了「數位修復:再見香妲艾克曼」單元,將一舉放映艾克曼早期的七部長、短片作品,以及兩部關於這位傳奇女導演的紀錄影像。

|

《轟掉我的家鄉》(Saute ma ville,1968) |

《轟掉我的家鄉》(Saute ma ville,1968)

1968 年,艾克曼 18 歲,她以 35 釐米膠卷拍攝了電影處女作《轟掉我的家鄉》。她親自扮演影片中那位逗趣、歡快、甚至有些滑稽,不斷「哼著歌」打掃廚房但卻越打掃越亂的年輕女性;但她絲毫不以為意,反而更加恣意地沈浸在自己的世界裡。艾克曼 15 歲時受到法國新浪潮導演高達的作品《狂人皮埃洛》(Pierrot le Fou,1965)的啟發,進而投身電影創作的開端。

|

《蒙特利旅館》(Hotel Monterey,1972) |

《蒙特利旅館》(Hotel Monterey,1972)

是艾克曼的實驗作品,全然無聲,整整 65 分鐘都在拍攝紐約一家廉價旅館,旅館裡面住的多數上了年紀的人。整部影片的形式相當極簡,多數採取固定鏡頭,在一個又一個的門廊、電梯、樓梯與房間之間銜接轉換,鏡頭長而靜,艾克曼在創作這部作品時,都在思考著到底要用多長時間來展示這條走廊。人在空間中自由來去,他們肆意進出畫面,有時候會呈現出一個無人狀態的空間。鏡頭遠遠地觀看,與其中的人產生一種有距離的互動,他們有時在遠方坐著面對攝影機,或甚至直視鏡頭;有的時候,艾克曼的鏡頭採取窺視的視角,從門縫邊低調地看著裡頭女人的睡姿。許多時候,旅館裡的結構與家具昏暗地難以辨識,但在突然閃現、微弱的燈光下,卻又深具存在感地讓肉眼知道眼前有些線條潛伏,整棟建築彷彿有生命一般,如蟄居沈睡已久,古老而巨大的獸;在此,人反而是稀有的存在。直到《蒙特利旅館》的尾聲,艾克曼將鏡頭帶向了屋頂,才像是走出了空間魔咒般,鏡頭開始橫搖,捕捉美麗的天空。

雖然《轟掉我的家鄉》是她第一部電影作品,但是《蒙特利旅館》才是艾克曼正式認同自己是一位電影創作者的作品。受到結構主義影響下,艾克曼的《蒙特利旅館》運用室內空間將畫面切分成線條與色塊,同樣的表現風格在她的另一部作品《來自故鄉的消息》(News From Home,1976)也出現。

|

《房間》(La Chambre,1972) |

《房間》(La Chambre,1972)

攝影師 Babette Mangolte 是艾克曼重要的合作夥伴,協助艾克曼完成她早期幾部在紐約拍攝的作品,此外也包括她的成名作《珍妮德爾曼》。《房間》這部作品,片長不到 12 分鐘,拍攝的主題一如片名所揭示,就是一個「房間」,位於紐約 Spring Street。整部影片以 360 度環視的鏡頭,緩慢地移動,拍攝房間內部的樣貌——窗邊的茶几,還留著沒吃完的水果與茶點,火爐上的黃銅茶壺、靠著牆邊的木頭抽屜櫃;艾克曼斜躺在一旁的床鋪上,瞅著鏡頭、晃弄著身軀、吃著蘋果,書桌上散亂堆疊著的雜物,一如寫著英文的洗手槽裡滿滿物件。你不知道為什麼一個這個小的空間居然放了四張形制不同的椅子。鏡頭先是逆時針移動,在轉了三圈以後,攝影師俏皮地改變鏡頭的移動方向,順時針轉半圈,然後又逆時針移動,隨後便在房間的半邊來回擺盪,直至影片終了;而床上的艾克曼也啃完了一顆蘋果,揉揉臉,躺回床上。

整部影片便在這個小小的空間完成拍攝,從頭吃完一顆蘋果的時間。在 1972 年,艾克曼便已經透過她的作品告訴我們,電影不必然要述說一個故事,只是單純的鏡頭運動,也能夠引發像看劇情片那樣的情緒波動。

而片名:房間,La chambre,The room,讓人不由得聯想到女性主義作家吳爾芙的著作《自己的房間》,裡面提到,「女人要寫作,一定要有錢和自己的房間。」從這樣的角度來看,艾克曼的《房間》,不僅僅是拍攝女性的房間、在房間裡的女性,而更多了一層與女性主義前輩致敬的意味。

《房間》和《蒙特利旅館》兩部影片拍攝完成的時間只相差一天,可說是跟《蒙特利旅館》處於相似的創作狀態,雖然場景不同,但皆為拍攝建築室內空間,一個寬闊,一個狹窄,以一貫到底的運鏡手法呈現——一部定鏡、一部 360 度環視,可說是艾克曼實驗空間與時間之可能性的異卵雙生之作。而她對呈現電影中空間、時間的試驗,則持續出現在後續的作品中。

|

《8月15日》(Le 15/8,1973) |

《8月15日》(Le 15/8,1973)

艾克曼與當初共赴紐約的比利時導演薩米・斯林葛堡(Samy Szlingerbaum),回到歐洲後,共同執導的作品。一部黑白色調、夏日靜好的影像詩。拍攝一位年輕女性在陽光灑落的公寓房間裡,吃茶點、看著鏡頭擠眉弄眼、坐在窗邊發呆、抽煙,躺在床上享受溫暖的夏陽,漫無目的的生活,閒逸自由;而搭配著影片的,則是女性的聲音以刻意的語調不停自由自語著,講她旅居在外的生活點滴。獨角戲與自言自語,畫面與聲音看似毫不相干,但又在某些時刻能夠相互衍伸出新意。

|

《我你他她》(Je, Tu, Il, Elle,1974) |

《我你他她》(Je, Tu, Il, Elle,1974)

本片為艾克曼的首部長片,採取極為精簡的創作模式,即興演出,只花了八天便拍攝完成。全片分成三個部分,貫穿全片的主軸為由艾克曼主演的女性在一個月內的日常生活。她整理房間、粉刷牆壁、搬動家具,略顯躁鬱,不斷地寫信、手捧著紙袋,舀著一口口的白砂糖,她呢喃著「我等待」。而有趣的是,在這部影片中,我們總是感受到聲音先於畫面,聲音總是先於畫面完成敘事,畫面反像是聲音的補充與互文;有時這聲音又看似自顧自地說著,有時會突然參與著畫面,但有時又會與畫面相扞格。

而片中出現的女同志性愛場面,在 1974 年柏林圍牆尚未倒塌、社會風氣仍封閉肅穆的年代,艾克曼作為一位女性導演,無疑是相當具有勇氣的嘗試。但艾克曼始終拒絕人們將她的作品定位為同志電影,對她來說,這樣的分類無疑會先入為主,限縮了感受電影的可能性。

現場音的使用,與當時主流電影在性愛場面所慣常使用配音不同,然而,這樣打破常規的嘗試,卻反而營造出一種比其他電影營造出來的氛圍要更加滿溢情慾的流動,相較於那些以慣常手法建構出來的性愛場面,艾克曼選擇使用現場的環境音和自然的影像,反而正是讓觀眾觀看與傳統形式極端不同的性愛場景,那種略顯尷尬與坐立難安感,使得艾克曼的電影呈現出另一種性(感)的身體(sexual body)。

|

《珍妮德爾曼》(Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080,1975) |

《珍妮德爾曼》(Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080,1975)

描述一位日常生活單調、平凡的婦女,在家接客、處理日常家務的三天生活。整部影片專注地拍攝珍妮德爾曼吃東西、穿衣、煮咖啡、洗澡等瑣事,以缺乏戲劇性的方式展現;正面、對稱、符合導演觀看視角的鏡頭角度,長鏡頭拍攝,沒有任何的特寫鏡頭、正反拍,艾克曼也避免將鏡頭剪成片段,是「直接對決」,而非偷拍窺探。

片中珍妮德爾曼的角色,同時是母親又是妓女,是居家的但又充滿性;艾克曼的長鏡頭,提供了觀眾在大銀幕上觀看女性的另一嶄新視角。長達 201 分鐘的片長,極其必要,艾克曼曾說過,她認為如果呈現女性日常生活的場景只有出現幾秒鐘,那麼它將是短短的不足以講述的幾秒鐘,那麼它是否還有辦法讓人想起這些其實早就存在於你我身邊,為日常而忙碌的女性?

因此,艾克曼之所以讓影片如此冗長、難耐,便是要讓觀眾在觀影的過程中,直接地目睹那時間的切實流逝,感受影片的物質性,透過時間的重組,讓觀眾感受到如那位片中的女性一般,在布魯塞爾的公寓中生活了三天的感覺。實際感覺時間是分分秒秒的經過,那時間不只有作用在片中的女主角德爾曼身上,亦同時作用在鏡頭後面的艾克曼身上,更跨越時空,作用在各時代坐在銀幕前觀影的觀眾們身上。艾克曼透過這樣的手法,重新探索電影在時間與空間上的可能性。

|

《來自故鄉的消息》(News From Home,1976) |

《來自故鄉的消息》(News From Home,1976)

由許多片段的長鏡頭組成,拍攝曼哈頓的街道、停車場、地鐵和月台等那些無人的城市地景,畫面搭配著艾克曼唸誦著母親寄給她的信,朗誦信件的聲音不時地突然介入畫面。藉由那封母親的家書內容,我們慢慢拼湊艾克曼的家庭背景,從有限的訊息中組織、推敲她離家的原因。而信件內容的語氣,也從一開始的輕柔叮嚀,逐漸轉為被動、積極,最後則顯露焦急焦慮。藉由信件,我們同時在腦海中浮現另一個畫面,關於她的家鄉、她的母親、她所提到的一切。

|

《無處為家:關於香妲兩三事》(I Don't Belong Anywhere - Le Cinéma de Chantal Akerman,2015) |

《無處為家:關於香妲兩三事》(I Don't Belong Anywhere - Le Cinéma de Chantal Akerman,2015)

整部紀錄片於 2014 年展開拍攝,記錄了艾克曼過世的前幾年:她拍攝《非家庭電影》的後製現場、她對著鏡頭描述自己與母親間的關係、回到原拍攝地聊自己的創作,甚至也記錄了艾克曼母親過世後,她對母親的回憶。從艾克曼輕鬆自如地談吐中,我們得以窺見這位傳奇性的女導演其豐富多樣的內心世界、對電影創作的思考;以及和艾克曼合作多年的剪接師 Claire Atherton、合作過的女演員 Aurore Clement、受到艾克曼影像風格影響的電影導演葛斯范桑(Gus Van Sant)也在其中分享他們所理解的艾克曼。

導演瑪麗安・蘭伯特(Marianne Lambert)是艾克曼的拍片團隊之一,她曾參與了艾克曼三部電影的拍攝,同時,她也是艾克曼的影迷。因此這部紀錄片,便如一場影迷追尋其崇拜之導演創作歷程的旅程,影片中出現的艾克曼作品,是出自瑪麗安・蘭伯特的個人喜好,那些在她觀影過程中特別受到觸動的作品,包含了艾克曼的劇情片與紀錄片;然而,這只是方便外界分析、談論時的分類,對艾克曼來說,記錄片與劇情片其實並沒有太多的差別——在劇情片中有紀錄片的元素,而在紀錄片中,也有劇情片的虛構元素;因為只要有「取景」、「景框」的存在,那它就會是虛構的。

這部紀錄片中,難得地呈現出艾克曼親切、和藹的樣貌,一反人們總認為她睿智、犀利、不易近人的刻板印象。

|

《他方總是更好》(But Elsewhere Is Always Better,2016) |

《他方總是更好》(But Elsewhere Is Always Better,2016)

這部影片,是 2016 年 3 月 19 日,艾克曼逝世後五個月,於紐約林肯中心為舉辦的追思會上放映的紀念短片。由艾克曼的知音暨好友薇薇安・奧斯特羅夫斯基(Vivian Ostrovsky)執導,搭配了艾克曼的伴侶 Sonia Wieder-Atherton 伴奏的音樂。

導演薇薇安・奧斯特羅夫斯基和艾克曼相識四十年,她在艾克曼過世後,重新檢視這些年她所拍攝的艾克曼身影,並搭配艾克曼的經典作品片段,剪輯成這部雖然只有短短 4 分鐘,但卻乘載了滿滿的回憶與思念的短片。

奧斯特羅夫斯基和艾克曼相識於 1974 年的巴黎女性影展,當年年輕的艾克曼帶著作品《我你他她》參展,為當時的影壇投下一枚震撼彈,一舉成名;奧斯特羅夫斯基當時是策展團隊之一,隔天,她和艾克曼一起,相約在影展現場的 400 人座影廳,那還不到早上十點,整個戲院都空無一人,兩人就在偌大的影廳觀賞著艾克曼的第一部作品《轟掉我的家鄉》。就此,開啟了兩人之間在創作上的相知相惜。

作為一位選片人兼好友,每當艾克曼一有新作品出來,奧斯特羅夫斯基就為她排入合適的影展放映片單裡;而奧斯特羅夫斯基回憶道,艾克曼對觀眾的反應通常不太有耐心,她不太能忍受在她眼中看來不聰明的問題,也因此,奧斯特羅夫斯基也時常為艾克曼扮演起和觀眾溝通的角色。雖然,艾克曼對不聰明的事物絲毫沒有容忍度,但她常說自己是女版的卓別林,而奧斯特羅夫斯基認為她更像是另一位喜劇演員斯坦・勞萊(Stan Laurel),以不嫻熟不夠世故的姿態,迎接日常生活的所有務實事物。在朋友眼中的艾克曼,是時常會弄丟自己的電話簿、不小心將自己鎖在門外、不小心刪除手機裡的通訊錄、搭火車跨境但身上卻沒有護照與身分證的人。這些看似衝突的特質在艾克曼身上一點也不奇怪,反倒她的率真、熱情卻始終感染身邊的人。

艾克曼曾在她日記式的小書《Ma mère rit》中直白地說著,「人生,我沒有人生可言,我不曉得如何去創造一個。所以,這裡與他方,對我來說他方總是比較好。我所做的,便是一次又一次的離開,然後再回來。」而這也是片名的由來;或也暗示著,艾克曼只是一如慣例地覺得他方比較好,她並沒有全然離去,她的作品將與我們同在,而她也將在燈光按下、銀幕亮起的時刻,一次一次回來。

【台灣國際女性影展】

由台灣女性影像學會主辦,矢志推廣女性導演之作品。精選國內外優秀影片,提供獨到的電影視角,並藉由影像推動性別思潮;更希望建立完整的女性影像資源,促進女性影像從業者的交流網絡。2016 年以「雙線敘事」為主題,強調「女性」及「電影」的雙向合奏,震盪出更多的可能。

▏10/13—10/23 台北光點華山電影館;10/20—23 台中日日新大戲院

▏場次資訊|影展手冊電子書線上看

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)