溫德斯 ╳ 高達創作對談——拍完今天,我並不知道明天要拍什麼

編按:溫德斯拍《守門員的焦慮》《巴黎德州》《里斯本的故事》、他也透過電影追尋小津安二郎、山本耀司、碧娜鮑許⋯⋯,這些交織背後,是溫德斯內斂內省的心靈。在《溫德斯談電影》系列著作收納他從演講、評論、採訪談論電影的各種角度,本文選自《溫德斯談電影觀看的行為》中〈關於畫家、剪接和垃圾桶 Über Maler, Motage und Mülleimer〉。溫德斯與高達對話,拍電影是從劇本到帳本的事,電影的鬼斧神工觀乎對白、預算、一顆鏡頭停留的秒數,無論法國新浪潮或德國新浪潮,兩位異口同聲地說:「我討厭拍片。」

本節內容是溫德斯和法國導演尚盧・高達(Jean-Luc Godard)對談的文字紀錄。首次刊載於《南德日報雜誌》(Süddeutsche Zeitung Magazin),1990 年 11 月 16 日。

溫德斯:尚盧,我已經看過你的新片《新浪潮》(Nouvelle Vague, 1990)。其實你已變成畫家,因為你的電影愈來愈像繪畫。你身邊有一個畫家圈子:電影導演經常從孕育電影的繪畫裡獲得靈感,但這些靈感的來源往往侷限在個別的繪畫裡。我覺得,整部《新浪潮》就是一幅繪畫。

高達:沒錯!我甚至還想到,我的下一部影片不要在電影院上映,而是拿到佳士德(Christie's)拍賣。

溫德斯:這真是個怪念頭!到時某位得標的美國大亨就會把高達的影片鎖進自己的保險箱裡。現在讓我們言歸正傳吧!到目前為止,你怎麼處理自己的電影作品?你持有電影的負片膠捲和版權嗎?

高達:版權的事我從不放在心上。我總是賤賣我的電影,因為我需要錢。我現在很擔心,沒有足夠的錢支付晚年的生活費用。我只能繼續拍片,努力存下一筆積蓄。

溫德斯:我的情況剛好跟你相反。最近這三年,我花了許多時間整理自己從前的電影作品。現在我所有電影的負片膠捲都已歸我所有。

高達:這樣很好啊!

溫德斯:一切打理好之後,就不需要在這方面花精神了!

高達:畫家就和你的情況不一樣。他們必須在售出畫作後,有本事承受無法再看到自己的畫作,以及不知道畫作下落的情況。我告訴自己,如果我熱愛繪畫,就必須讓自己也像畫家那樣!

溫德斯:可否請你說說,你對於圖像的熱愛?

高達:有時圖像是傳達信息唯一的方法――也就是透過觀看來接收信息。圖像曾喚起我對電影的興趣,這大概是我偏好圖像的原因。我還沒有看過電影時,就已經在觀賞印在藝術雜誌和電影雜誌裡的照片了!我拍片的興趣完全來自德國導演穆瑙(F. W. Murnau)電影的一張劇照,至於是哪一部電影,我根本不知道!我當時希望自己可以進一步探索電影,因為在那之前,我只知道印在紙頁上的劇照,而它們不過是一種類似電報(Telex)的資料。

溫德斯:尚–盧,我對電影的某些發現,其實和你的電影作品有很密切的關係。那時我住在巴黎,你那部犯罪推理片《美國製造》(Made in U.S.A., 1966)上映時,我從中午的第一場一直看到午夜場。從前的電影院沒有清場,觀眾愛坐多久,就坐多久!

高達:是啊!

溫德斯:觀眾只要買一張電影票入場,就可以留在影廳裡,影片想看幾次,就看幾次。那天,我就賴在座位上,一連把《美國製造》這部電影看了六次!

高達:我那部片不值得你看六次。

溫德斯:一方面也是因為那時是冬天,外面實在很冷。

高達:現在我終於明白你當時的情況!

溫德斯:那次觀賞《美國製造》的經歷讓我非常震撼:我一口氣把你那部電影重複看了六次,但每一次都覺得它不一樣。我每一次都看到不同的東西!這就是你的電影獨特的地方。你的電影讓身為觀眾、身為孩子——其實觀眾都用孩童的眼睛在觀賞電影―的我想要跟隨你的想法,同時我也因此發現了自我。

高達:電影可以產生這種效應,這樣很好啊!觀眾必須察覺到,電影的後面有一位熱愛這份影像創作的人。缺乏這份熱愛,創作者就會僵化而慢慢走向死亡,根本無法從事真正的創作。

溫德斯:我也無法忍受,創作者對自己作品的鄙夷。最近我看了一部電影,由於導演在裡面表達了許多的輕蔑,甚至連我這位觀眾也覺得自己受到鄙視。

高達:那是什麼樣的電影?

溫德斯:就是亞倫・帕克(Alan Parker)的驚悚片《天使心》(Angel Heart, 1987)。

高達:那部電影我沒看過,而且我也不欣賞亞倫・帕克。不過,我的看法還是跟你不一樣:帕克其實很喜歡他的拍片工作,只不過他不太瞭解自己的情況。我認為,大部分的人都喜歡自己的工作。現今工廠和辦公室裡的情況已經改變:大多數的美國人都喜愛自己的工作,如果薪水不錯的話。甚至連美國軍人也是這樣。他們熱愛戰爭,討厭等待,現在發生的波斯灣戰爭就是一個實例。他們只要射出第一顆砲彈,就會很滿意。我甚至大膽地說,連那些在集中營裡 痛打囚犯的工作人員,也熱愛他們的工作。亞倫・帕克也不例外,而且這位電影導演―或更確切的說,他所隸屬的好萊塢―也熱愛事業的成功。

溫德斯:在好萊塢拍片對我來說,是個很困難的挑戰!

高達:我根本不可能在好萊塢拍片!

溫德斯:就拿我本身的經驗來說吧!我在好萊塢拍片時,從來沒有人告訴我,影片的拍攝已消耗多少預算。即使已開拍六個星期,我還是不知道這個拍攝計畫的財務狀況:已經用掉預算的一半,或只花了三分之一,或甚至已超出原來的預算?

高達:這是因為,美國人原則上都樂意為電影製作投入鉅額資金,只要你可以拍出他們想要的東西!同樣地,美國人今天也在沙烏地阿拉伯投入鉅款,只要這種做法有利於他們在波斯灣作戰。相形之下,我卻經常在資金窘迫的情況下拍片,不僅資金不足,也無法為正在進行的電影計畫另闢新的財源。如果我們只有十法郎,我們就必須用這十法郎來拍片!我從義大利導演羅塞里尼那裡學會看重金錢,也就是要像看重隱喻的藝術技巧那樣地看重金錢。電影預算是一個很好的框架,因為,它可以適度地規範導演的創造力。如果導演可以運用的資金過多,就會變得任意妄為;如果他們可以運用的資金過少,就會考慮太多,就會放不開!

溫德斯:錢太多的人,從不覺得錢是足夠的!

高達:正是如此!關鍵就在於,電影資金的挹注應該配合導演的拍片方式。我還記得三十年前,我和我的工作團隊在拍攝《斷了氣》(À bout de souffle, 1960)的頭一天,早上八點開拍,兩個小時後,就已經完成當天的拍片進度。我們後來去泡咖啡館,製片來找我們,看到我們坐在那裡時,便吃驚地問我們:「為什麼你們沒有去拍片?」我回答:「我們已經拍完今天的進度了!」他接著問:「那你們為什麼不接著拍明天要拍的東西?」我便回答:「我根本還不知道,明天我們要拍什麼!」

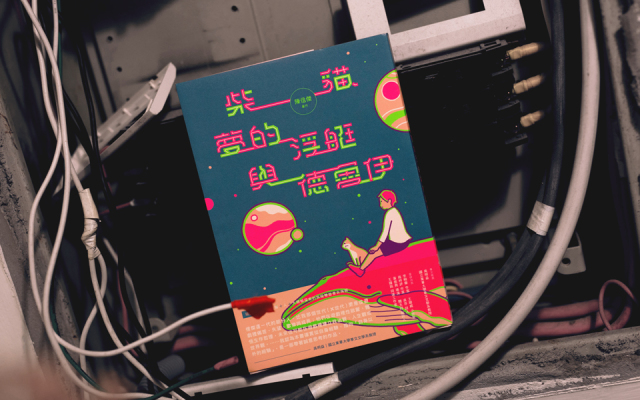

《新浪潮》

《斷了氣》

溫德斯:電影資金的投入,必須跟導演打算拍攝的內容和方式相稱!

高達:沒錯,這麼做才有意義!我們肚子餓的時候,要上哪兒吃飯?我們今天出去吃飯,要花多少錢?在這方面,電影其實和我們平日的生活很類似。如果一家車廠需要十年來開發和生產某個車款,到時候它可能一輛也賣不出去!我們可以花六或八個月,而不是花四年的時間來拍攝一部電影。任何一部電影只要拍攝時間超過一年,就不可能完成。時間的壓力,以及有限的預算⋯⋯透過隱喻的藝術技巧,我在這裡把「金錢」說成「預算」!除此之外,我目前所看到的電影,它們的片長都太長了!

溫德斯:是啊,的確是這樣!

高達:二戰前的電影導演還可以用兩小時的片長,敘述電影的故事,今天的電影導演已經沒有這樣的創作空間!現在大部分電影的片長最好都不要超過一個小時。在文學裡,所有的作品在篇幅上都長短不一;在繪畫裡,所有的畫作都大小不一。電影則出現跟電視相同的發展:長度總是固定不變!電視新聞的播報時段始終維持相同的時間長度,至於它們的內容是戰爭或和平,並不重要!今天我們這些導演已無法拍攝一部片長一個半小時的電影,而且還要從頭到尾拍得既出色、又緊湊!我認為,現在的觀眾可能無法承受一個半小時的電影。即使他們可以忍耐地把一部表現平平的、片長一個半小時的電影看完,而且事後還假裝自己很滿意,但其實他們心裡是失望的!

溫德斯:就片長來說,我覺得自己在這方面並沒有進步,因為我的電影愈拍愈長。我很佩服那些可以把片長限縮在八十分鐘的導演。

高達:我的第一部長片《斷了氣》的第一個版本長達三個半小時。當時我們已失去信心,不知道該怎麼辦!後來我決定,只保留我們喜歡的內容,其餘一概剪掉。在影片裡,如果有人走進房間,但接下來卻出現我們不喜歡的場景,我們就會把這個場景剪掉,只保留某人踏入房間的那一段,就這樣!或者,情況完全相反:如果我們不喜歡某人走進房間的場景,卻喜歡他在房間裡的場景,我們就會保留這個場景,而剪掉他踏進房間的那個場景。當時我們的剪輯方式只保留我們喜歡的段落,並不考慮觀眾是否可以瞭解這部電影!

溫德斯:你非常關注當下的某個片刻。在此之前或之後所發生的事情似乎對你來說,不是那麼重要。一開始我用電影講故事時,也沒有依照時間的順序。我反而只對當下的時刻感興趣。或許我從不相信,故事一定會有開始和結束⋯⋯

高達:⋯⋯每一個故事都有起頭、中段和結尾,但是,不一定要按照故事發展的先後順序來講故事。

溫德斯:⋯⋯我現在的想法已經改變。我反而想依照時間的線性發展來講故事,一個事件接一個事件地說下去,讓時間順序扮演重要的角色。

高達:我完全可以瞭解以這種方式說故事的需求。從前我們反對以傳統的方式講故事,而贊同聚焦於某些時刻的描述。隨著年紀的增長,我們會再度發現以一般的線性方式敘述故事的魅力!我的電影《新浪潮》就是以「但是,我想講故事。」這一句演員說的話作為起頭。

溫德斯:片長的處理是我目前碰到的問題。我正在拍攝的新片《直到世界末日》比我從前的電影作品更長。如果我可以按照自己的構想來拍攝,這部電影至少長達五個小時。

高達:那就應該像《亂世佳人》(Gone with the Wind, 1939)這部電影一樣,分成上、下兩部來放映,或乾脆拍成系列影集。我喜歡系列作品,甚至是不好的系列作品,比如美國的電視影集《朱門恩怨》(Dallas, 1978–1991),因為我在觀看系列影集時,情緒會隨著劇情接二連三的發展而愈來愈高漲!實際上,我們現在已習慣電視劇切換鏡頭畫面的快節奏。電視劇縮短了每個鏡頭的長度,通常每個鏡頭只持續兩、三秒,商業廣告的拍攝也是這樣。我認為,大家現在必須做個選擇:如果影片應該拍成長片,那就必須是真正的長片,片長應該有六或八個小時;如果影片應該拍成短片,那就必須是真正的短片,片長應該只有十分鐘,大衛・林區(David Lynch)的新片《我心狂野》(Wild at Heart, 1990)如果是十分鐘的電影短片,或許會是一部出色的電影!如果從這個觀點來看,現在電影界一律採用普通片長的慣常做法,會讓應該拍成短片的電影顯得過長,而應該拍成長片的電影顯得過短!

溫德斯:電影本身的普通性卻是獲得票房成功的前提啊!

高達:我不喜歡像商業電影導演那樣地構思一部電影,比方說,史蒂芬・史匹柏(Steven Spielberg)。不過,我很佩服他,因為他的判斷很精準,很少出錯!如果他要拍一部電影,並預計它的票房人數會有兩千零二十八萬四百一十八人,那麼,這部電影在上映後,就會有兩千零二十八萬四百一十六名或兩千零二十八萬四百二十名觀眾前來捧場。我這麼說,你就明白了!他就是懂得籌畫票房熱賣的電影,但我不想跟他一樣!我不喜歡待在人多的房間裡,或人擠人的地鐵車廂裡,也不喜歡在麵包店排隊買麵包,所以,我怎麼會希望有許多觀眾,坐在電影院裡看我的電影?我反而喜歡我的電影可以在許多地方上映,但每一場電影只有幾個觀眾稀稀落落地坐在影廳裡。文學不也允許高印行量和低印行量作品同時存在?貝克特 (Samuel Beckett)發表他的作品時,印行量通常很少,畢竟他都撰寫小眾作品。

溫德斯:觀眾對小眾作品愈來愈不感興趣。

高達:也對大眾作品愈來愈不感興趣!現在有些電影界人士會吹噓說,六個月就可以完成一部電影,但是,托爾斯泰寫《戰爭與和平》卻足足花了十年的時間!

溫德斯:我在看你的電影時,尤其是觀賞你最近這幾部電影作品時,可以從鏡頭擺放的位置認出你所獨有的電影風格。如果我在不知道片名和導演的情況下,觀看你的《新浪潮》,前後只需要看十秒,我就知道:這是高達的電影!

高達:我用直覺決定鏡頭的位置。我從前老是覺得我擺放鏡頭的位置不理想――或許我已對我最近這十部電影的鏡頭位置感到滿意――因為,那個位置缺乏光源。畢竟光源意味著,鏡頭必須擺在這裡,擺在這個地方,而鏡頭往往必須成為光線存在的證明。有些繪畫讓我相當欣賞,因為,創作這些繪畫的畫家都有辦法搞定畫面的光源。

溫德斯:我們現在把話題轉到影片的剪接(Montage)。你是不是親自剪接自己的電影?

高達:沒錯!對我來說,剪接是電影製作最美妙的階段,也是我最喜歡的階段,雖然那是最孤獨的時刻,因為剪輯室只剩下我一個人在那裡剪接影片。至於電影的拍攝,就不是我喜歡的工作。

溫德斯:⋯⋯我也不喜歡,我討厭拍片⋯⋯

高達:我真希望,我的電影團隊沒有我在場,也可以完成拍片的工作。我認為,剪輯室裡的工作才真正具有創造性。我記得,我曾在《新浪潮》的片尾碰到一個問題。飾演男主角的亞蘭・德倫(Alain Delon)在那一段的表現很糟糕,我嘗試各種補救的方法,包括重新剪接和縮短結尾的片長。後來我腦子裡突然冒出一個想法:不妨用亨德密特(Paul Hindemith)的一首小奏鳴曲作為配樂來取代拍片現場所收錄的聲音和對白。後來,片尾便因為聲帶上的這個調整而突然變得很出色,簡直無可挑剔!

溫德斯:你對聲音的處理真是棒透了!

高達:我使用二十四音軌電影聲帶⋯⋯

溫德斯:⋯⋯你從一開始剪接影片時,就採用二十四音軌電影聲帶?

高達:是啊,如果我想要的話。

溫德斯:在聲音處理方面,我的確能力不夠!我在剪接畫面時,光是構想拍片現場同步錄音以

外的配樂和音效,就耗費了我許多的精力。

高達:不一定要同時處理畫面和聲帶的剪接。在剪輯檯上,我會先觀看自己拍下的(無聲的)影片,然後再聆聽拍片時同步錄下的聲帶。當我分別看過和聽過自己拍錄下的影片和聲帶後,我才會同步播放影片和聲帶給自己觀看和聆聽。有時如果我覺得,某個場景不太對勁,換成其他聲音可能比較妥當時,接下來―舉例來說―我就會用狗吠聲、或試著以奏鳴曲來取代演員的某段對白。反正我會不斷嘗試各種可能性,直到我滿意為止!

溫德斯:你的做法讓我很震撼,也讓我留下深刻的印象。

高達:我的做法其實跟作曲家沒啥兩樣!作曲家要演出自己的曲子時,不只可以使用鋼琴,還可以動用一整個管絃樂團。不過,他們在作曲階段,只能先用鋼琴做音響測試,而且還必須設想樂曲交由管弦樂團演出時,可能產生的音樂效果。這對他們來說,是必要的訓練,也是讓他們得以完成音樂創作的訓練。當我在剪接影片時,已記住聲帶裡的所有聲響。如果我決定要採用某段聲音,就會剪取相關的場景,而把其他沒有採用的段落丟到垃圾桶裡!

溫德斯:丟到垃圾桶裡?你對你的事情是不是都很有把握,所以事後從來不會反悔?

高達:其實不完全是這樣!我曾有一、兩次在隔天早上趁著垃圾車還沒來的時候,跑到垃圾桶旁邊翻找垃圾,想要找回前一晚丟棄的東西。不過,這種情形真的很少發生。