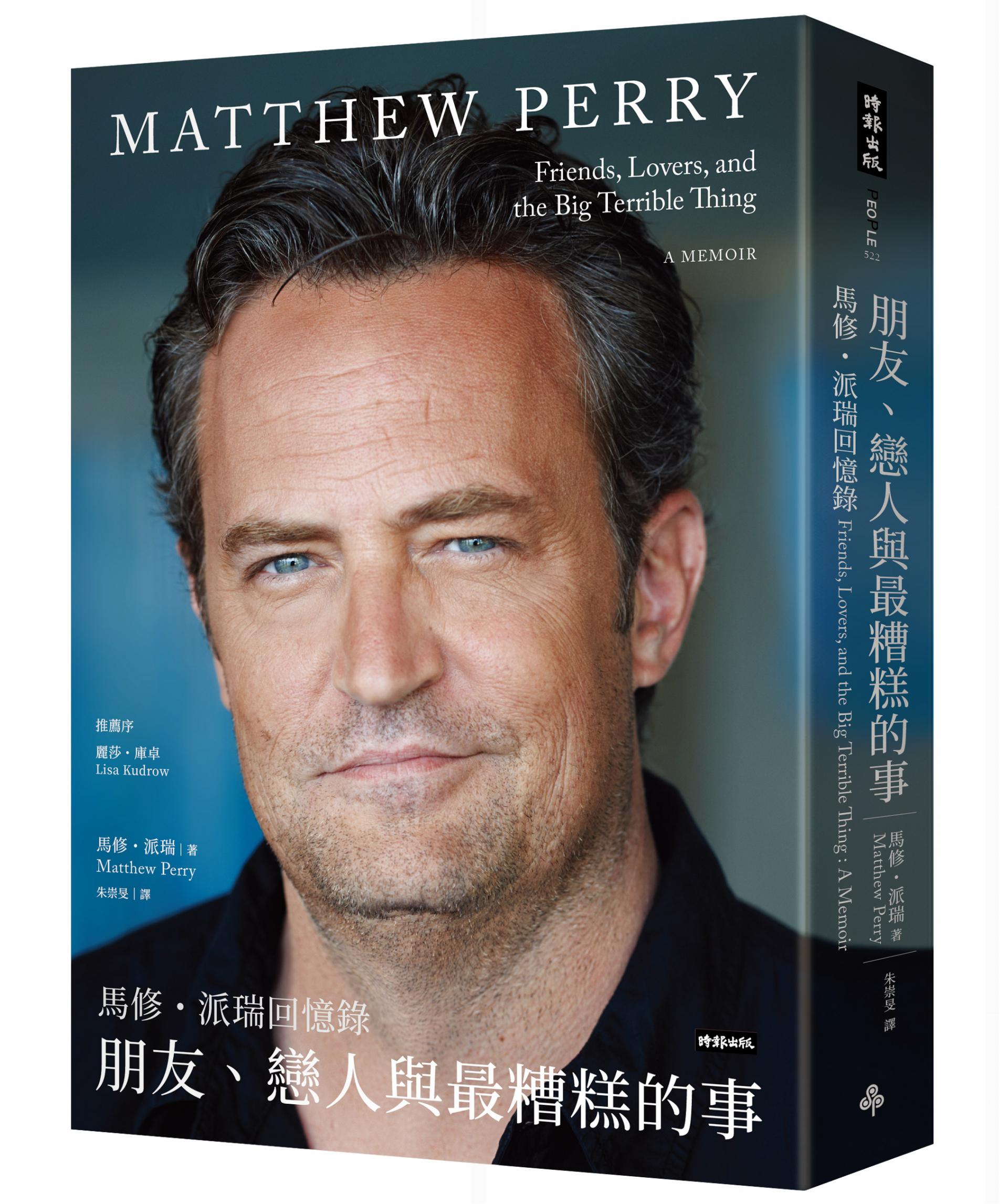

莫妮卡和錢德結婚那一天,我人住在康復中心裡──馬修派瑞《朋友、戀人與最糟糕的事》

編按:想起馬修派瑞,你大概會想起錢德,那張溫柔又有點無賴、在十年如一日的美式喜劇客廳中,跟另外五位朋友們聊天嬉鬧的笑臉。《六人行》捧紅飾演錢德的馬修,但在攝影棚和鎂光燈外,馬修的日常不只有朋友、愛人、掌聲和歡笑,還有那件「最糟糕的事」——對酒精跟藥物的重度成癮。

《朋友、戀人與最糟糕的事》為馬修 52 歲時完成的回憶錄,筆調幽默寫出自己被藥物和酒精滲透的日日夜夜。本篇摘錄書中第五章,回憶《六人行》的拍攝期間,他再次因成癮症發作重回康復中心的時光。

在回憶錄出版後的某次訪談馬修說道:「There’s a common notion that people can’t change. I disagree with that. (大家都覺得人很難改變,但我不同意這點。)」只要還活著就有可能改變,而馬修之所以下筆,就是想以身示範,幫助同樣受困的人脫離癮頭。

2023 年 10 月,54 歲的馬修派瑞被發現在自家浴缸中過世。

「我知道你在酗酒。」她說。

我很久以前就放下了對她的執著——從她開始和布萊德.彼特(Brad Pitt)交往之後,我就沒事了——也知道自己盯著她看多久才不會尷尬了。儘管如此,被珍妮佛.安妮斯頓質問的感覺還是如同天崩地裂,我只覺得一頭霧水。

「妳怎麼會知道?」我說。我從不醉酒上班啊。「我一直儘量瞞著你們⋯⋯」

「我們聞到了。」她的語氣奇怪卻又充滿了關懷,那個複數的「我們」就如朝我直擊而來的大錘。

「我知道我喝太多了,」我說,「可是我不太知道該怎麼辦。」

有些時候,我沒辦法自己開車來片場(我從不在嗨的狀態下工作,卻經常宿醉上工),只能搭禮車過來——我告訴你,你搭禮車去工作試試吧,絕對能達到引人側目的效果。大家都會問我還好嗎,但沒有人想中止《六人行》這輛生財列車,這都令我愧疚難當。這東西為我帶來了最大的喜悅,同時卻也是我最恐怖的噩夢——我只差這麼一點點就要毀了這個好東西。

最終我請了一個戒癮助手(sober companion)陪我工作,可是幫助不大。有天我吃了某種藥物,前一晚又喝得很醉,結果在大排演時,當著所有人的面發作了。不過呢,這次事件有點離奇:我都神智不清了卻不自知,還以為自己沒什麼好隱瞞的。我都不知道自己已經爛醉如泥,說話含含糊糊的,沒有人聽得懂我說出口的話。可是我根本在狀況外,不知道自己說的話沒有人懂。

我再次回到化妝間,就見全劇組都來了。

「馬蒂,你要怎麼辦啊?」他們說。

「這是藥物,我會處理的。對不起。」

我當晚沒喝酒,隔天也乖乖來上班了,卻還是如履薄冰。

我撥了通電話給經理人。

「是啊,」他說,「他們注意到你的狀況了。」

編劇、演員——幹,所有人——都知情了,於是我說:「你快點幫我弄一部電影。現在就要。趕快讓我離開這地方。」

死到臨頭了,我又想仰賴地理距離解決問題。到現在,我還是認為自己離開了當下的情境,就能一口氣戒掉所有的藥物和酒癮,再次振作起來。(實際上,我不過是把自己的工作量加到三倍,酗酒和用藥的問題還是不斷惡化。)你不管去到哪裡,你就是在那裡。這讓我聯想到從前,我哀求經理人幫我隨便簽下某個試播集,結果簽到的是《L.A.X. 2194》。想當初,我還有足夠的精力應徵上新的試播集,賺到的錢夠我去福爾摩沙咖啡廳喝酒了;而在這個全新的世紀,我也還有足夠的精力去簽下一部電影。《拜金妙搭檔》(Serving Sara)預計要在達拉斯拍攝,我滿心想著那地方很適合戒癮;現在回想起來,我還真不曉得自己為什麼會萌生這樣的想法⋯⋯

/

《拜金妙搭檔》真的有夠爛,還因為我的表現而變得更爛了。

我當時狀況非常糟,實在太勉強自己了。我一週花四天拍電影,然後搭私人專機回洛杉磯拍《六人行》,在飛機上就拿著裝滿伏特加的水瓶小口小口啜著,邊喝邊讀我的臺詞。(如果你有在留意的話,就會發現我那時候同時在用美沙冬、贊安諾、古柯鹼,還一天灌完滿滿一夸脫的伏特加。)有天我來到達拉斯片場,準備拍電影裡的一場戲,卻赫然發現這場戲早在幾天前就拍完了。我的世界逐漸崩解了。

潔米.塔塞斯——美麗、優秀、溫柔、天才的潔米.塔塞斯——特地飛來德州,基本上就是來當我的看護,但我還是不改喝酒用藥的壞習慣,並試圖對她隱瞞這些。一天夜裡,我們在看電視時,她轉過來朝向我,說道:「你看起來像是要消失了。」

一扇窗悄悄地開了——雖然只開了很小很小的一道縫,但還是開了。

「我不想消失。」我小聲說。「全部停下來。」

我打電話給經理人,打給父親,打給所有人。

「我完全壞掉了。」我說。「我需要幫助。我需要進康復中心。」

《拜金妙搭檔》拍到一半就停工了,我後來會為這件事賠上六十五萬美元,但若能拯救我的性命,這筆金額不算高。《六人行》把有我的部分都往後推遲了。這回我去的是馬麗娜德爾雷伊地區的一間排毒中心,位在洛杉磯西邊。我就如同一輛時速兩百英里飛速行駛的汽車,猛然撞上了磚牆;我就如同一輛撞上樓梯的綠色保時捷。(幹他媽幹他媽的樓梯。)

入住第一天,他們對我說:「回你房間去;我們不會再給你更多藥了。」但這就等於對我說:

「回你房間去,不要再呼吸了。」

「可是我不呼吸就活不下去啊。」

「沒事的,很多人都做到了。很多人都進了房間,然後不再呼吸了。」

就是這種感覺。

我在這地方待了一個月。某天夜裡,我在抽菸,外頭在下雨,吸菸區有顆燈泡搖來晃去。我開口說:「這就是地獄。我在地獄。」

在馬麗娜德爾雷伊,我終於拿到一本《匿名戒酒會大書》。讀了大概三十頁,我就看到這一句:「這些男人喝酒不是為了逃避,而是為了克服一種超出他們精神克制能力的渴求。」

我闔上書本,哭了起來。即使是現在,我光是想到那句話,仍不禁淚流滿面。我並不孤獨。世界上有一大群人,都和我抱持相同的想法。(而且,這句話還是威廉.西爾沃斯〔William Silkworth〕在一九三八年七月二十七日寫的。)那是驚天動地的一刻,也是恐怖的一刻。看到這句話,我就知道自己再也不孤獨了,但這也表示我就是個酗酒者,現在就得停止酗酒嗑藥,往後每一天、每一天都得努力保持清醒,直到生命的終點。

馬麗娜德爾雷伊那些人說:「這傢伙是動真格的,三十天對他來說根本不夠。他需要長期治療。」於是,我接著被送到馬里布一間康復中心,最開始那十二天完全沒睡,肝指數都爆表了。大概三個月後,我逐漸有了起色——我配合地參加了團體輔導並做了其他努力,照他們的說法是認真「下了功夫」。

莫妮卡和錢德結婚時,我本人住在康復中心裡。那是二○○一年五月十七日。

/

二○○一年三月二十五日,也就是兩個月前,我夜裡正在排毒,上頭的人物突然決定讓我們放一個晚上的假,看看奧斯卡金像獎的轉播。我滿身大汗地躺在那邊,全身都在抽搐,心中盈滿恐懼,耳朵幾乎聽不清聲音了。這時候,凱文.史貝西(Kevin Spacey)走到領獎臺上,莊重地宣布:

以下是最佳女主角提名人選——

瓊.愛倫(Joan Allen),《暗潮洶湧》(The Contender)

茱麗葉.畢諾許(Juliette Binoche),《濃情巧克力》(Chocolat)

艾倫.鮑絲汀(Ellen Burstyn),《噩夢輓歌》(Requiem for a Dream)

蘿拉.琳妮(Laura Linney),《請再靠緊我》(You Can Count on Me)

以及

茱莉亞.羅勃茲,《永不妥協》(Erin Brockovich)

然後,他說:

「奧斯卡最佳女主角獎的得主是⋯⋯茱莉亞.羅勃茲!」

我看著茱莉亞親吻她當時的男友——男演員班傑明.布萊特(Benjamin Bratt)——接著上臺領獎。

「謝謝,謝謝,真的很謝謝大家。」她說。「我好開心喔⋯⋯」她發表得獎感言的同時,康復中心那間房裡冒出了一個人的聲音,聲音急促、哀傷、輕柔、憤怒、懇求,充滿了渴望與淚意,竭力和全宇宙辯駁。與此同時,上帝鎮靜地用手杖敲了敲冷硬無情的世界。

我開了個玩笑。

「我跟妳復合好了。」我說。「我願意跟妳復合。」

房間裡所有人都笑了,但這並不是情境喜劇裡的搞笑臺詞,而是現實生活。電視上的人們不再是我的人了,我的人此時此刻就在我身邊,看著我全身裹著被毯躺在那裡瑟瑟發抖。有他們在身邊,我其實已經非常幸運了,他們這是在拯救我的小命。

茱莉亞在好萊塢大放異彩的這一晚,我爬上床,默默盯著天花板。今晚我是不可能睡著了,只能任由各式各樣的念頭在我腦中飛竄,如同射穿了錫罐的子彈。那輛藍色卡車,那座山頭。那所有的藍色卡車,所有的山頭,全都消失了,全都像虛無縹緲的乙太般,消失在恐懼的真空之中。我是真心為她感到歡喜。至於我自己呢,我能熬過一天就感激不盡了。當你跌到人生谷底,日子總是無比漫長。

我不需要奧斯卡獎,只需要再過一天。

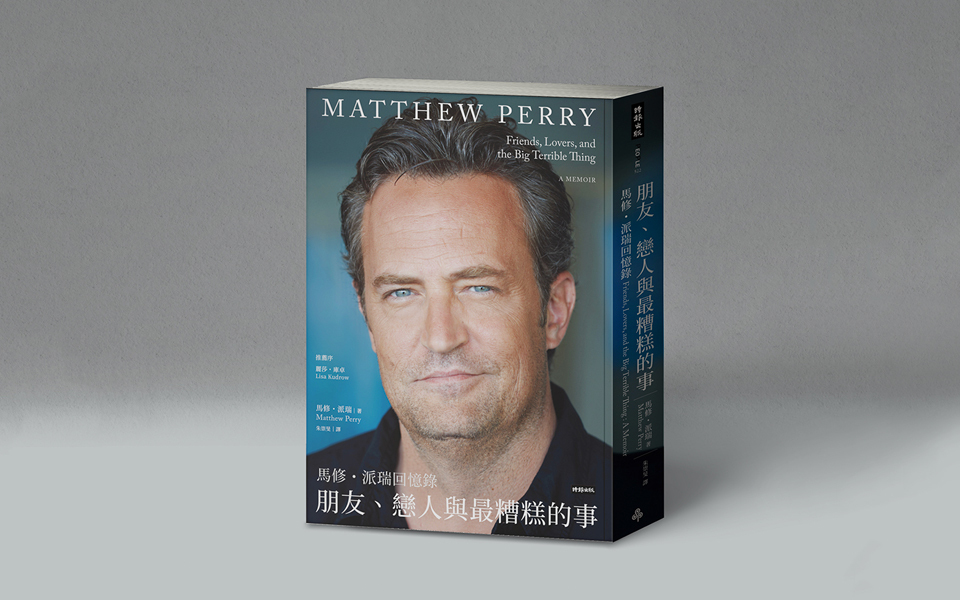

《朋友、戀人與最糟糕的事:馬修.派瑞回憶錄》

作者|馬修・派瑞 (Matthew Perry)

譯者|朱崇旻

出版社|時報出版

出版日期|2024.04