台灣人如果不做自己的歷史,沒有人會幫你做──《春雨424》,記得刺殺蔣經國失敗的他們

"Let me stand up like a Taiwanese!"

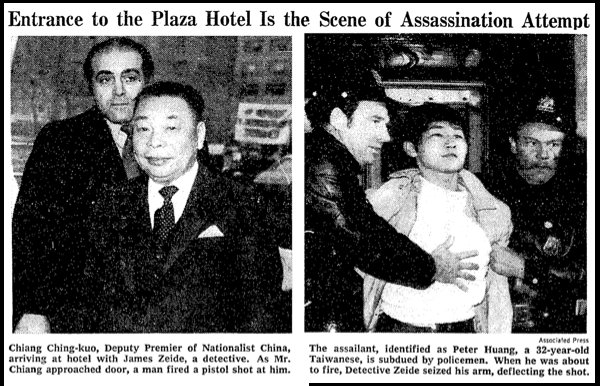

1970 年 4 月 24 日,就讀美國康乃爾大學社會學博士班的黃文雄,在紐約的廣場飯店門口,試圖開槍刺殺當時出訪美國的行政院副院長蔣經國。行動並未成功,但遭警方壓制在地的黃文雄被拉起以後,還是對現場眾人留下了這句話。

讓我像個台灣人一樣站起來。黃文雄抓緊機會喊出的這句話,後來被收進閃靈〈破夜斬〉、滅火器〈無名英雄〉裡傳唱至今的怒吼,連同他那張被警察拉起、抬頭挺胸直視前方的照片,成為這場行動流傳最廣的印象。

New York Times 報導原圖

這番為了撼動當年台灣威權體制而做出的行動,除了開槍的學生黃文雄,還有當時在紐約工作的台灣建築師鄭自才出謀策劃。兩人都因涉案被捕,在美國面臨刑事訴訟,也遭到戒嚴時期的台灣政府追緝,從此流亡海外 20 多年。

然而,直到半世紀後,人們才驚覺其實行動現場還有第三個人:黃文雄的妹妹,也是鄭自才當時的妻子,黃晴美。

開槍的不是她。但事前與黃文雄兩次場勘的是她,當日把槍枝藏在皮包帶到現場,交給哥哥的是她。在兄長與丈夫被捕後,奔走各地營救,並獨自扛起照顧一對未成年兒女的責任的,也是她。

《春雨424》想記得的,就是在 424 刺蔣案的敘事裡長期缺席的她,與那一槍之後的他們。

無法在場的人

「我其實都沒聽過她的名字。」《春雨424》的導演馮賢賢在接受《華視三國演議》節目訪問時說。

她一直都知道黃文雄是當年開槍的人,但直到幾年前讀了朋友送的書,才透過黃文雄憶述妹妹的文章,首次得知黃晴美也曾參與刺蔣案。讀得越是深入,越發覺為這段歷史留下紀錄的必要——然而那本書,正是黃晴美 2018 年 1 月過世之後出版的《天涯・人間・晴美:黃晴美紀念文集》。紀錄片還沒開始拍,已經面臨核心人物必然缺席的處境。

黃晴美生前從未公開自己也曾參與 424 刺蔣案,也未曾留下作為親歷者談論這次事件的紀錄——當年為了躲避追捕,與哥哥、丈夫等人的通信、照片、筆記,各種可能變成犯罪證據的物件,大多已經銷毀。種種因素對於仰賴畫面說故事的紀錄片而言,都不是好消息。

在長年空白以後重新向新一代觀眾介紹黃晴美,並不容易,然而從她的角度說這個故事,又是如此必要。

《春雨424》劇照,圖為黃晴美。

英雄主義敘事固然經典,但只是為運動全然奉獻的敘事,未必足夠趨近真實。關於刺蔣案此前為人所知的,從來都是黃文雄與鄭自才在蔣經國訪美時計劃行刺,而黃晴美的出現,則為理解這段過去開啟另一種可能:兩個人不只是因為都在美國、都從事台獨運動,所以理所當然地成為戰友,黃晴美身為黃文雄的妹妹與鄭自才當時的伴侶,成了在理念以外,進一步串連兩位行動者的因素。

於是《春雨424》選擇從黃晴美開始。從她寫給父母的家書,得以瞥見還在卡內基美隆大學學習建築的鄭自才會畫畫、懂音樂,會約她去紐約看展,見她不肯去就留下來陪她;從她留下的另一篇文字則得知,1964 年黃文雄赴美後,她才得知她離台後的那一年,公務員父親因治理自來水廠財政漸有成績而遭妒,被人誣告落獄。

透過動畫,電影試圖回憶黃晴美小時候還來不及理解,但已經親眼目睹的二二八,與 1970 年刺蔣案行動那日,她在紐約初春的細雨裡打開皮包,將槍交給哥哥以後簡單別過。那個當下,她有沒有說什麼?「她抱了一下,說 I love you。」黃文雄在訪談裡回憶。

.jpeg)

《春雨424》劇照,圖中間者為黃文雄。

紀錄片啟動之際,已經無法邀請她親身回顧,然而 6 年田野累積的大量訪談與資料考證,仍試圖在影像裡側寫黃晴美其人。

那樣的重建並非完美無缺,例如案發後到底是誰將另一把槍丟到橋下,黃晴美留下的記述就與其他運動者的記憶有所出入。然而也是這樣的錯位讓觀眾看見,那個年代或許不得不為的調動,有其他運動者推測,當年可能是為了不連累旁人,黃晴美才在寫下來的字裡說,槍是她拿去丟到河裡的。

一個年代,一聲槍響,記憶與記憶會有落差,只能集眾人之力盡可能逼近細節,儘管矛盾或瑣碎。英雄主義並不夠。

中鋒

「我現在再次向機場裡的所有旅客呼籲,要把我丈夫押去美國的飛機,將在 15 分鐘內起飛,他已經昏迷了兩小時。在大概兩小時前,他們(警方)把我從昏迷的丈夫身邊強行帶走,我請求警察把我丈夫送去醫院,他們不肯,只是把我拖走,還說要把他帶上飛機。拜託大家,現在就幫助我們。」

在瑞典公共電視 SVT 的鏡頭裡,1972 年的黃晴美在斯德哥爾摩機場大聲疾呼,希望阻止已經獲得瑞典政治庇護的鄭自才,被引渡回美國受審。黑白畫面裡的她因為絕食抗議已經疲累不堪,卻難掩情緒、語氣急切地呼籲停止遣返,身後有多位瑞典當地的運動者手持布條、標語聲援。

最終她還是累倒了,沒能阻止飛機起飛。

在《春雨424》之前,閱讀刺蔣案的資料,人們會得知黃文雄與鄭自才在美國被捕後棄保潛逃,黃轉往加拿大從此隱身 20 多年不知去向,鄭則輾轉前往瑞典尋求政治庇護,獲准後卻面臨美國政府要求引渡回美審判的處境。此後鄭自才在瑞典、英國、美國、台灣,一共進出 9 座監獄。或許很難找到第二個曾經進過這麼多國家不同監獄的政治犯。

《春雨424》劇照,圖為鄭自才。

而片中也同樣著重黃晴美在這段期間的營救工作。「營救」二字說來輕簡,但在鏡頭前,在美國、瑞典、英國等不同國家與語言的報紙上,在黃晴美記錄自己奔走街頭,拜會倡議者、國會議員、大使、記者進行遊說的文字裡,開始能感受到「營救」一詞的姿態與重量。

那是很可能無力回天仍要盡力,是擔憂全力投入營救工作,生計怎麼辦,還在上學的孩子們又要怎麼辦?是身心俱疲,但見到旅外台人出錢出力幫忙,於是再生出一點點力氣向前,儘管看不到盡頭。

熟悉當年情況的受訪者、法律出身的歐洲台獨聯盟創辦者之一張維嘉以足球裡的中鋒形容黃晴美:「中鋒不是進球的人,是傳球給前鋒進球的人。當那個中鋒好的時候,他也可以做前鋒,什麼都可以做,有球的地方,就有他的人影。」

儘管張維嘉自己未必認同以開槍刺殺作為行動手段,但黃文雄、黃晴美與鄭自才三人的犧牲,卻是難以否認:黃文雄若完成學位,可能是台灣第一位留美的社會學博士,鄭自才也或許會持續往成為知名建築師的道路邁進,而非入獄流亡,而帶著孩子持續行動的黃晴美,身在海外卻長年難以自由。

.png)

《春雨424》劇照,圖中間為黃晴美。

刺蔣案後,他們在台灣的家人受到當時威權政府連番騷擾,黃家小妹黃勝美即使在全世界最大的貨櫃公司任職,在外國大船進入基隆港時,不能與同事一同登船工作、申請到菲律賓講課也被政府否決。二弟黃富雄一家則受調查局監聽,後來乾脆直接搬到位於新店的調查局旁邊。不會有壓力嗎?黃富雄的妻子蘇月里在訪談裡回憶,黃勝美問過她,怎麼從來沒看妳笑過。

蘇月里也記得,婆婆家裡供了一尊觀音像。日日跪拜、要念一百次大悲咒——經文旁邊還有日文翻譯——直到某一天,突然將手上的佛珠整串拉斷。

「大概就是一念之間吧。」蘇月里回憶。虔誠祈求多少遍,大哥文雄還是沒有回家。

外人對這家人避之唯恐不及,他們至少還有彼此,但有時也只有彼此。並未入獄,卻活在與監牢無異的後果之中,對行動者是如此,對他們的家人也是。

別人不會幫我們記得

《春雨424》引用大量資料畫面,其中有多段瑞典公共電視提供的黃晴美影像,對台灣歷史重要,卻長年深埋外地,如今因為紀錄片製作爬梳追回,才首次得以對台灣觀眾公開。

導演馮賢賢觀察,此前確實有以刺蔣案為主題的電視新聞專題或紀錄片,然而許多關鍵畫面僅有一兩年的授權,時間一到便會使片子難以繼續公映。

也有如美國 ABC 電視台手上握有的、 1970 年 4 月刺蔣案發生當時的現場畫面,是製作團隊從一開始就知道這段影像的存在,然而多次詢問對方,卻一直收到查無事發影像的回應,直到製片馮廷筠在美國范德堡大學尋獲殘影,以此要求電視台再次查找,才在定剪前夕從尚未數位化的資料畫面裡,將原始檔案撈回來。若沒有這番追索,這段影像或許會就此埋沒於淘汰影帶之中。

因此儘管要價不菲、資料溯源困難,《春雨 424》還是要求所有畫面必須要有永久授權。「台灣人的歷史如果台灣人自己不做,人家就會把你毀掉的,因為他認為那個不重要」,馮賢賢說。

對於版權的嚴格要求,確實也讓紀錄片不得不捨棄一些重要畫面。說到二二八事件,至今人們會首先想到的第一件相關美術作品,大多還是版畫家黃榮燦的〈恐怖的檢查〉,紀錄片製作團隊一度有機會取得其他相關作品授權使用於電影內,卻還是因為授權期限而沒能成功,最終只能用回公眾最熟悉的那幅版畫。

黃榮燦〈恐怖的檢查〉

除此之外,二二八事件當年的現場影像畫面翻遍資料庫仍遍尋不著,片中因此選擇用維基百科頁面上,那張民眾在專賣局台北分局前聚集抗議的黑白照片,透過 AI 讓畫面中焚燒香菸火柴而起的煙霧重新動起來。

這些東西並不新,甚至可以說是人們想到二二八事件,會首先想到的形象——只是這麼多年來,似乎難以尋得更多。

有些素材,則是經過一番等待才得來。424 刺蔣案槍口對準的蔣經國,他的私人日記長年存放於美國史丹佛大學胡佛研究所,是研究蔣經國的一塊重要拼圖,直到 2023 年底《蔣經國日記》運回台灣,其中內容才終於得以在台灣曝光。片中則以 AI 蔣經國人聲,讀出那趟美國行前後的日記內容,與行動者的角度互為對照。

重建歷史的急切,讓《春雨424》的片長拍著拍著,來到頗為驚人的 184 分鐘,今年 6 月在公共電視台放映時,還是分為 4 集、兩星期播放。

然而即使是長達三小時的片長,還是沒能呈現素材的所有內容。1970 年蔣經國這趟美國訪問,除了紐約有黃文雄、鄭自才、黃晴美一行人的刺殺嘗試,在洛杉磯還有代號「鎮山」的刺殺行動,由王文宏主導,備好狙擊用的長槍兩把,在外傳蔣經國可能前往的唐人街埋伏。

只是蔣經國去了舊金山拜訪女兒,因此錯過。

那位王文宏,正是曾出現在廖克發紀錄片《野番茄》中的二二八受難者遺族王文宏。他的父親王平水,在二二八當時是高雄鹽埕區區民代表,死於國府軍槍下時,王文宏剛出生 32 天。

1970 年春天的那聲槍響,並非毫無來由。

但也要記得,那年 4 月行動時紐約的細雨。 因為希望在刺殺的瞬間以外可以記得更多、更深,原先名為《那一槍》的紀錄片,後來定名為《春雨424》。4 月是殘酷的月份,但仍有陣陣春雨催促遲鈍的根芽。

後記:春雨的痕跡

因為入圍第 62 屆金馬獎最佳紀錄長片,《春雨424》在金馬影展進行了兩場放映。映後座談時馮賢賢說到,因為擔心電影播出後惹怒特定政黨立委,連累公視新年度的預算,因此是在確定公視預算通過之後,才開始安排電影今年 6 月在公視的放映。

「結果(電視放映之後)完全船過水無痕,根本沒人理,」馮賢賢邊說邊苦笑,「就知道台灣政治已經進入一個新的階段。我們做刺蔣案已經不敏感了,沒有人 care、沒有人罵我,沒有人說什麼『公共電視你給我出來!你明年預算給我小心點!』竟然都沒有人在乎了。大家不覺得這是一種進步嗎?」

場內觀眾大笑。