一場前衛的賭局與殘跡——評《日曜日式散步者》

長期以來臺灣日治文藝現象的研究深植於文學文本與文學論戰,這可見的煙霧反倒是迷濛了臺灣日治文學真正的毛斷(modern)面貌。作為一名文青如果現下的生活會搶購 Sigur Ros 演唱會的票,那當時的文學創作者難道只是板著臉的學究面容嗎?顯然事實並非如此,滿洲映畫中扮演統戰的演員李香蘭可以讓蔣渭水因為電影明星李香蘭來臺感到興奮,暫時讓文化協會暫時放下了政治的敏感神經,那毛斷時光背後的藝文面貌可能遠遠比我們所想像的來得複雜。而在《跳舞時代》過後的十三年,影像導演黃亞歷重新追索了風車詩社臺籍成員的命運,臺灣觀眾又再一次走進被遺忘的毛斷時光。如果說過去《跳舞時代》給了我們日治時期音樂生活的面貌,《日曜日式散步者》則是透過了這批文青的眼睛,讓我們看到了上個世紀前半葉風靡一時的前衛運動如何也席捲了臺灣。

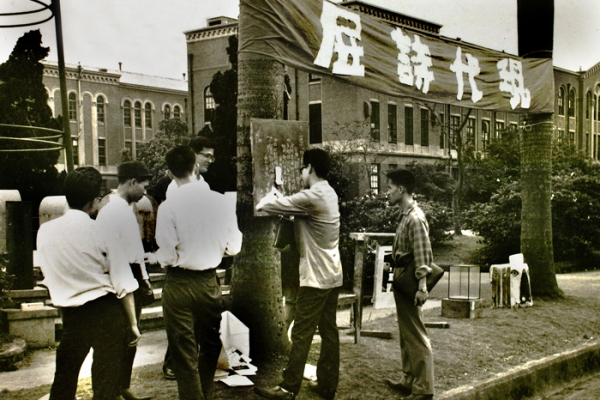

《日曜日式散步者》是黃亞歷導演從實驗電影走向紀錄片的第一部作品。延續著非敘事電影的手法,《日曜日式散步者》透過大量文學史料、圖像資料、影像資料、和字卡,以重演方式展現了歷史碎片拼湊起的面貌。重演人物遮去面容的手法在臺灣掀起了紀錄片文類的討論,就像是風車詩社的面目在歷史上因為左翼意識而褪色,或許紀錄片作為真實表徵的品味慣習也讓紀錄片與真實之間關係的討論來遲了。說起《日曜日式散步者》,巧合的是,拍攝《安達魯之犬》的布紐爾(Luis Bunuel),在《安達魯之犬》之後的《無糧之地》(1932)一改超現實主義風格轉變,開啟了紀錄片的先聲,對比起黃亞歷拍攝片種的轉變也頗有對照的趣味。《無糧之地》雖是紀錄片的先聲,但諷刺的是,其透過「塑造真實」讓觀眾信以為真來感受到西班牙的貧窮問題。《無糧之地》運用十六世紀的類型敘事帶領觀眾去體會荒涼的背景與病瘦羊隻的真實,取得紀錄影片改變社會關注的可能。對照之下,《日曜日式散步者》在手法上也像是片種轉換,在這部片中一反臺灣傳統紀錄片作為證言(Testimonies)的存在,而是採取了蹤跡內容(trace content)的方式回看了日治時代的前衛文學。

作為蹤跡的影像

什麼是蹤跡內容?在藝術哲學學者卡瑞(Gregory Currie)的說法下,蹤跡是客體決定的影像,例如照片攝影並非呈現拍攝者所想的事物,只能捕捉到對象的殘餘,就像是巴贊所說的「死亡的面具」。正是因為很多時候這些蹤跡存於信念之外,它不同於傳統的繪畫可以存在著個人再現現實的觀點與看法,卡瑞由此拓展了關於紀錄片真實的討論。在他的眼中紀錄片可以在「證言內容」與「蹤跡內容」兩極遊走,在這個觀點下,照片作為蹤跡在紀錄片中的重要性也就被凸顯出來。透過《日曜日式散步者》裡頭不見面目的重演角色與真實照片使用在影像佈置,就可以觀察到在材料選擇上「再現」效應的思考。例如在風車詩社團體的合照後便揭示了影像作者的觀點──即使透過重演、透過敘事內容也無法取代照片中的本人,真正的史實也一併消失在有限的文獻裡頭。

《日曜日式散步者》除了在重演的橋段,少數炫技的鏡頭使用了倒敘影像、特殊的拍攝角度與表現主義手法,基本上這部片充滿了論斷式的敘事(asserted narrative),也就是強調紀實性成分在紀錄片中的重要。這並不難理解,片中大量使用已經存在的影音資料與文件,這些事物之於這部片的主角「風車詩社」自然全都是物體蹤跡,這是它們所可能經歷的時代,甚至是透過現存資料所推斷的事實。它們都不是風車詩社的創造物與觀點,甚至在這部片中當時文壇對於風車詩社的批評,報紙資料中也鮮以風車詩社的立場現身。卡瑞在他的影像理論中認為紀錄片不該存在重演的觀點,在《日曜日式散步者》也能窺見到相似的巧合,片中對於重演某種程度的質疑,竟也湊巧地回應了這一場二十一世紀初藝術哲學針對紀錄片的論戰。同時,從實驗影像、非敘事電影的角度來看,實驗電影近拍物件的手法在《日曜日式散步者》中提供了大量的蹤跡內容,或許也值得深入探問這鏡頭語言於美學同構的巧合。

.jpg)

影像如何讀詩

影像如何在紀錄片中作為詩歌閱讀的途徑?《日曜日式散步者》六七十首詩歌的閱讀在企圖上顯得相當保守。由於紀錄片的影像觀點,詩歌的表達呈現並不多作聯想,詩歌文本的發展被當作了寫作者面對其他文學思潮的反響。《日曜日式散步者》作為蹤跡內容電影,詩歌的使用傾向於文件化,對於詩歌本身的詮釋則把這些詩歌當作藝詩(ekphrasis)來看。這樣的閱讀策略在影片上半部相當明顯,水蔭萍的詩歌大量地配上了法國超現實主義的繪畫作品,這些藝術作品彷彿水蔭萍詩歌創作的來源,至於個人創作的內在過程,關於風車詩社的真正成就,在這一部片是缺乏的,懸置判斷。《日曜日式散步者》中的詩歌是一面引用之網,透過藝詩的觀點,《日曜日式散步者》尋找著詩歌文本中所有可能的物件線索。在這樣的操作下「資料庫紀錄片」的說法自然可以理解,但也顯然對於詩歌的閱讀採取了相當低限,給予觀眾最容易理解的方式。

《日曜日式散步者》著眼於重造日治時期以風車詩社為中心所旋繞的前衛文藝,從二〇年代到戰後的時間軸度上,臺籍成員水蔭萍(楊熾昌)、林修二、李張瑞與張良典的生活經驗被作為時代的投影所呈現。風車詩歌或是同時期日本詩人的作品除了輔以圖像之外,也透過了朗讀方式以靜止鏡頭或是其他錄像作品來重現歷史的時間感。在讀詩的層次上,影像作者的身分浮現而出,《日曜日式散步者》的讀詩方式有如欣賞阿喀琉斯之盾(Shield of Achilles),詩歌上頭的所有細節環繞成一面五層厚的大盾鑲上重重金環裝設緞帶,影像布局以此重新描繪了臺灣戰前前衛文學的命運。

詩歌的巧合之賭

馬拉美(Stéphane Mallarmé)寫於 1897 年的詩〈骰子一骰不會改變偶然〉,這個意象顯現於《日曜日式散步者》一片開頭。相較於《日曜日式散步者》一般詩歌的處理,這一幕採取的重演有著特殊意義,若非詩歌愛好者就難以辨識這背後可能長達百年的文學思想。馬拉美這一骰讓哲學家巴迪歐(Alain Badiou)留下了:「每一個思想都在擲骰子,這意味著一切決斷本質上都是打賭,都帶有必然的偶然性。所謂『擲骰子永遠不會改變偶然』,意為:事件之成其為事件永遠具有偶然性。」或是讓德勒茲說到:「相遇充滿偶然性,就如擲一把骰子般,是一場滾動著機遇與巧合之賭。在點數已決之前,沒有人能預測或評估。唯一的方法就是放膽去賭,一翻兩瞪眼。在相遇之前的偶然性與之後的必然性間,思考湧現其中。」影片開頭這一幕以重演的方式決定了影像作者的歷史態度,而風車詩社在影片中該如何面對這一場現實的賭局呢?

風車詩社交會於全球各種藝文運動的風潮裡,二〇年代在臺灣許多期刊文章就可見表現主義、未來主義、達達運動、意象派運動、超現實主義等文學運動的資訊逐步滲透進臺灣印刷文化。相較於臺灣學界從八〇年代透過零星翻譯與訪談所認識的風車詩社這個文學浪潮,借用美國作家李普曼的話:「人們活在一樣的世界,但他們思考與感受像是在不同的世界裡頭。」在時代的現實中,風車詩社的思想來源也相當多歧,又或者說 1924 年一開始的超現實主義運動本身就不是一組創作的公式。超現實主義圍繞著宣言,試圖打破理性的藩籬,在詩歌中逐步實驗發展出拼貼、自由書寫、共同創作、移地感甚至是夢的模擬等手法。風車詩社或許也是如此,但文藝觀點與背後的哲學仍有待真正的學者分析。《日曜日式散步者》在多重文學資源的衝擊下,風車詩社的價值展現於在前衛藝術的同時性中,目睹法國前衛詩歌的實踐,日本超現實主義詩歌的變形,以及英美的意象派運動,也由馬拉美的骰子提醒著,這些詩歌實踐與域外相遇所迫使產生的,如何從臺灣當時對於文學的既存想法中走出,創造了全新思想,並以李張瑞的話拉出臺灣文學與共同體的新想像。

重新想像普羅文學

觀眾跟著影片追蹤夢想者,從那無的、否定的暴力中看到詩歌與歷史的合聲。但這樣的外部閱讀所產生的現實面貌,如何讓我們重新理解存在真實對話對象的左翼文學?當鹽分地帶的詩人或者當時臺灣的創作者存在著一套共同話語可以感受到薔薇詩人、耽美等用語的有效,而薔薇、耽美也正是當時日本文壇針對諸如谷崎潤一郎惡魔主義的說明時,《日曜日式散步者》所面向的普羅文學在那個時代的布局、知識構造又為何呢?在臺灣目前的文學文化中,我們難以期待在對抗史觀下的他者成為紀錄片的主題,然而《日曜日式散步者》卻呈現了各種文學集團互為主體性(intersubjectivity)的可能。

除此之外,超現實主義運動在法國本就存在著與馬克思主義勾連的情況。《日曜日式散步者》以薔薇詩人攻訐的論戰,或許更真切地說明了臺灣普羅文學在知識結構中與日本的連結。近日吳叡人出版《受困的思想》反省了臺灣對於日本的「記憶政治」,在《日曜日式散步者》中我們也可見到這樣的依存,把原有左傾的超現實主義當成日本耽美主義來理解。以南美詩歌史來說,受到超現實主義影響的運動,在當地由詩人烏依多博(Vicente Huidobro)發展成創造主義,而在義大利變成隱逸派對抗未來主義背後的法西斯意識形態,在希臘則成為了建國訴求的民族主義詩歌。又例如土耳其與臺灣詩壇一樣也在三〇年代中以超現實主義之名發起了 Grip 運動,反精英抒寫、追求語言哲學面向的現代化。對比之下,風車詩社的真正面目在《日曜日式散步者》並未真正揭開,而是亟待著被撩起面紗。

《日曜日式散步者》在田調的過程中也因緣際會發現了風車詩社並非當時現代詩社的孤例,例如黃亞歷曾提到李張瑞參加的另一個同人社團刊物《ササヤキ》,在臺灣當時漢詩詩社上看至數百的龐大數量,從漢文脈的角度思考,現代文學社團的結構轉型離開左右翼的意識形態對立,這背後意義值得重思。同時《日曜日式散步者》提到與「ササヤキ」同音的「ささやき」在戰前就是許多詩社發行同人誌的名稱之一,東京岳窓会甚至有過發行《さ、やき》的紀錄,二〇年代出版《詩與詩論》的厚生閣發過《ささやき》,左翼團體赤與黑也有同名同人誌的發行記錄。殘存的幾本同人誌暗示著文學社群之間的交流,但真實面貌則有待學者的深入研究。

.jpg)

在地其他詩人的隱身

《日曜日式散步者》由於風車詩社日籍成員資料目前的缺乏難以重構詩社的另一半面貌,片中無法展現尚梶鐵平(島元鐵平)、戶田房子、岸麗子的內容也提醒著臺灣日語系文學研究的缺乏,這也包括戰後臺灣俳句活動消失在研究視野中的問題。而關於前衛思潮的流通,影片之外除了學者陳允元曾多次提醒西川滿作為法國文學專業在當時報紙曾大幅度介紹了超現實主義的真實面貌,在二〇年代的報刊雜誌臺南市港公學校鍋島作賀男發表了關於新感覺主義表現特色的分析文章,或許是《日曜日式散步者》對於一般藝文同好來說更具社會原貌的補充。此外,《日曜日式散步者》打開了臺灣日語系文學更深層的面貌,但在地日籍詩人的隱身讓臺灣文學史無法呈現當時文學運動的全貌,甚至在臺灣依舊有原住民創作者以日語寫作俳句的今天,臺灣原住民文學相對於漢人聚落在欠缺漢文學作為抵抗的文學世界裡,日語系文學在臺灣如何理解甚至打開原住民文學史於日治時期的面貌,雖有學者黃美娥編撰《臺灣原住民族關係作品》,但日治臺灣的文學界樣貌重塑仍舊有著相當多的挑戰。

另一方面,西川滿或是臺灣詩人饒正太郎各在華麗島與東京所展開的文學肖像,現在看來,西川滿雖然以其書籍裝幀設計在這幾年間被大眾知悉,但其文學思想在社會中仍鮮少討論。《日曜日式散步者》中戰爭時刻的到來,西川滿、濱田隼雄、龍瑛宗、張文環一同參與大東亞文學者大會在影像中的緊張感,也牽扯了《臺灣文藝》寫實文學路線中左翼、民族、文學性甚至文學自治的多重鬥爭。同時若以當初文學場域的狀況來看,林修二代表臺灣出席日本東京的「大東亞佛教青年大會」或是楊熾昌在日日新報中的角色,風車詩社的真正地位或許仍得重新放回臺語系文學、日語系文學的脈絡中等待文學場的重構,才能略見一二。

《日曜日式散步者》提供了多次的歷史、文學史的重讀,將風車詩社臺籍創作者在時代浪潮下所作的選擇以蹤跡內容的方式,用著許多照片、文本、書籍資料讓觀眾理解他們的文學養成。這是一場賭局,一條在臺灣仍舊處於殖民氛圍下追求藝術性獨立的漫漫長路。影片將書寫時代延伸到戰後,更指向了語言的喪失、文學傳播機制的毀壞、以及論戰文化的剝除,在臺灣經過二二八與白色恐怖所喪失的種種可能。《日曜日式散步者》除了敲響臺灣前衛詩歌的未竟成就,同時也召喚了日治左翼文學影像的重生。如果我們可以重新理解並警覺著文學家的文學內容再現與代言,文學風格到戰前語言運動的路線,普羅文學在當今又該如何重新理解呢?或者是《無糧之地》那在紀錄片百年的歷史中不斷強調紀實可能的危險時,每個文學創作者如何再次顯露出他真正的面貌?《日曜日式散步者》給出了一種經過倫理思考後的方式,也召喚了更多媒介藝術詮釋出不同文學面貌的誕生。

【專欄簡介】

藝術作品不會主動地揭開它的深刻,本專欄將提供台灣當代戲劇、視覺藝術展演的介紹與論述。由「關係藝術」的理論,這勢必帶著藝術作品與文學之間的認知差距,但也希望藉由這些差距,討論作品的文化脈絡及其美學觀點,提供讀者進一步的討論空間。

【印卡】

七年級詩人,《秘密讀者》編委,詩歌作品散見於《自由時報》、《字花》、《衛生紙》、《創世紀》等刊物,曾被收錄於合集《港澳台八十後詩人選集》,著有詩集《Rorschach Inkblot》。