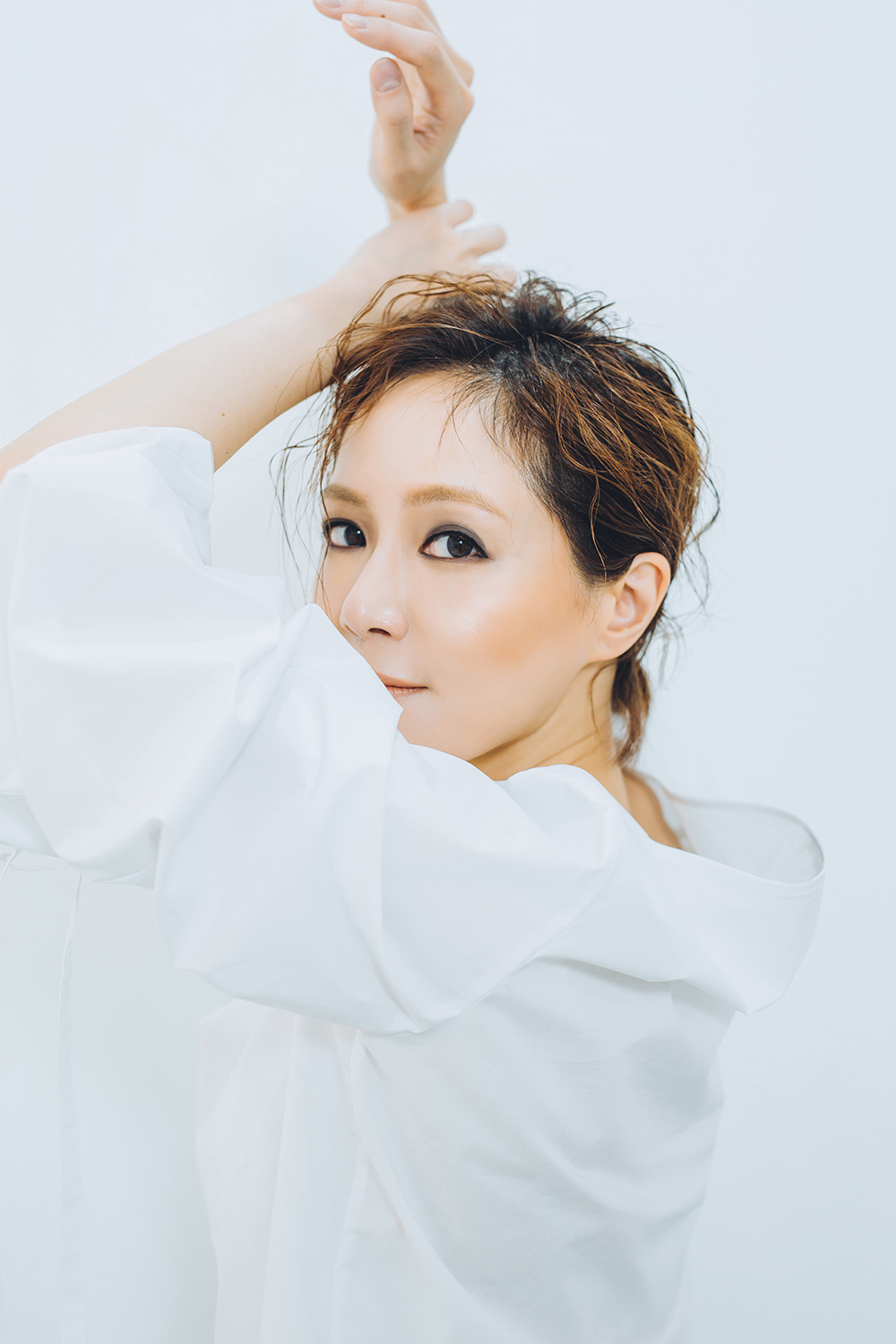

專訪尹馨:演員是在最小的角落也心滿意足

有次拍戲,尹馨因為一杯茶和美術意見相左:「美術覺得現在這裡就是要有一杯茶,不然畫面很空呀,但你知道那裡現在不可能有一杯茶,這時候你要不要去堅持呢?」

尹馨肯定是圈內傳言「不好合作的演員」。

一杯茶的用心良苦,一句台詞的當仁不讓,都形塑了她的演員身份:「我會誠實對合作夥伴表達我的想法及看法,讓工作環境可以成為支撐,讓我可以無後顧之憂地,站在那裡,說完一句台詞,把戲演完。」事前對劇本的大量著墨好比好奇寶寶,現場她則將專注放在覺察環境:「其中各式各樣的角力,關乎要如何捍衛你的角色。所有細節都在累積角色的合理性。如果在一秒間覺得:好啦,算了。就是在犧牲你的角色,所以說,女演員能不強悍嗎?就是要心理素質很強,想想以後還是——不行,我要戰一下。」

「強勢的演員,有點同義於不好合作,但是相對來說,他們也可能有亮眼的成績,因為他們有所堅持。」心有所愛的人,腰版硬。她眉宇手指都走戲,《川流之島》裡林嘉雯走路的背影,步姿不協調拐出了底層女性的窒礙難行;《引爆點》裡鮮少台詞的村婦,體制下夾縫求身,以眉頭深壑反射悲哀回音。從好學生到強悍女演員,她的歧途如此頑固乖戾,以柔軟肉身去撞擊演員的框架。

|

|

|

每一個恐怖母親,都曾是受害者

這些年,尹馨演了許多母親,「在戲裡面演繹的母親跟別人的關係,都滿悲慘的,常常鑄成大錯。不是一手造成悲劇的母親,就是面對悲劇的母親。每個母親都太強烈。」盡是苦難。拋家棄子的、為兒子賣身、逼死自己小孩的。角色的反芻如《你的孩子不是你的孩子》〈茉莉的最後一天〉,裡面的母親是個控制狂,她懂得的愛致敬《血觀音》:都是為你好。我愛你=要你幸福=好好讀書,可是那些母親,也都帶著巨大的被剝奪感,她們身為女性,用填鴨孩子彌補失去。

「因為母親的身份,慢慢忘記自己是誰,忘記自己是一個女孩,一個女人。我不喜歡茉莉的母親,但也不會苛責她,我覺得她好可憐,她一面以錯誤的方式愛女兒,一面丟失很多事情。她也是這樣過來的,她是從一個受害者成為一個加害者的。」尹馨從小也是資優生長大的孩子,父母十分照顧她的學業:「從小生長的社會環境鼓勵我去追求第一名,要去拿那個虛幻的最好。第一名很早就出現在我的生命裡。台灣社會九成的爸媽都是覺得小孩要好好唸書。茉莉的母親從過來人的心情在教養小孩,殊不知世界很大,有很多活著的樣子或可能,只是我們常常用比較投降的方式在生活。」

尹馨看完〈茉莉的最後一天〉,馬上打電話給媽媽。幸福是種比較級,經歷過戲中血淋淋的關係,回頭看,我們活得真好啊。因為演了母親,她更理解母親,尹馨回想二十幾歲和家庭的鬥爭:

「現在說起來輕鬆,但當時都是血淚。以前二十幾歲的時候,我因為要做演員,簡直是家庭革命。誰會想要一個沒唸藝術學院或是表演專業的女兒去當演員?她在用自己的人生開玩笑。那段日子我永遠站在父母的相反方向。」尹馨從出版寫真集到演戲,都是背道而行,她的家人極力反對,但最後,母親親自聯絡出版社,看過並揀選《悔過書》的一張張照片,眼淚流完了,給女兒監督出版程序。「他們也在學習怎麼做父母,我也在學習怎麼做女兒。」

尹馨帶著一點迷惑猜想:「偶爾夜深人靜時我會想,不知道他們會不會覺得,我想要做的事情也沒有不好,我變成現在的我,好像也滿好的。雖然跟他們的期望是完全不一樣的。」

痛並快樂著,當表演的傷害成為真實

尹馨的家庭給她獨立的空間,也把她養成一個離群的孩子。她笑稱,我就是團體裡的邊緣人啊。「作為一個演員,我發現這是優點,有機會離得比較遠,去面對自己。」比起對白她更常獨白:「我認為一個好的演員,基本的第一課,磐石是必須建立在知道自己是誰。」

「表演是人演人的藝術,你能多理解自己,就有多大機會在自己身上創造出另一個接近活生生的人物來。難的不是外在,而是『裡面』是什麼?是什麼東西在過往曾深深影響你,讓你做出行動來,是什麼在深深影響角色,讓角色做出行動來,都不會明確寫在紙上啊,不只是台詞不只是動作不只是眼神,是那些沒有被說出來的,那些就是演員可以使用的顏料。」那些沒有被演出的暗場是演員活過的一生,是思考漫長的徒步:「你要帶著自己的靈魂走一趟屬於角色的劇本。從你的精神去發展出屬於這個角色的精神。」

|

|

|

尹馨又談演員跟角色之間的親密:「當表演變成真實的時候,那個東西有時確實是會傷害到演員本身的。有次在戲裡需要我非常憤怒理所當然地吼對手角色,一次次不同鏡位反覆拍攝,在片場你不知道,因為高度的專注啊,腎上腺素,那些情緒跟台詞,悄悄的影響了我,踏進家門,放下包包,眼淚就掉下來,我傷心的一直哭一直哭。」每個聲嘶力竭去吼的,無知無覺釋放的,都可能反噬自己的肉身:「有時候這些現場的表演會不經意的投射到你的童年,你的情感關係。沒有防備地,突然咬你一口。我們活著都有太多傷人跟被傷害的經驗,哪怕你事前設想充足準備充分,某個它很容易在表演身心完全放鬆的時候,突然向你揮刀。」一時半刻難以說白演員內在的變化,只能說:「那些我說出口的要去傷害別人的台詞一直在我腦中轟轟轟。」

這就是表演了。要在表演裡弄疼自己並不容易,所以她說「角色是從內在生長出來的」,奠基於人的經驗與哲學,像雨後的蕈菇,在靈魂的枝幹上野長。「扭出自己的力量是痛苦的,它是擠壓出來的,扭你靈魂的汁,扭你身體的汁,就是痛並快樂呀。」

她以為的痛快和他人相異:「準備好的台詞來現場有節奏的大吼,有抑揚頓挫的痛哭,發洩,在某個夜裡連哭二十次,這好像是人們覺得的表演的痛快。那樣的痛快很短,你可能回到家那個東西就不見了,你也忘了,就只想要睡覺。」尹馨說不出痛快的一刻一瞬,因為每一瞬間都如此重要:「最痛快的是演員工作的複雜性,好像做學問一樣,從你接到一個角色開始,由內而外去建立那個角色的所有一切。每次都是一個實驗,你需要準備好,去驗證出結果,每次實驗累積下來,就像是修了一個學問。痛快的就是這個,你看著它一點一點累積,享受實驗,雖然實驗可能會爆炸,或是沒有反應。」

對尹馨來說沒有一種渾然天成的演技,於是學會違逆本能、弄痛自己:「人就是趨吉避凶的動物,就是會往比較不痛苦輕鬆的地方走,但演員必須刻意的,有意識的往不舒服的地方感受與觀察,自省是需要力量的,不花力氣得不到。」

|

|

尹馨想起《老獸》,那下流的齷齪的老男人,所有人都評鑑他演技自然,吐納寫實。「我身為一個演員知道那個東西是演技的發揮。他的很多場次是非常難的。比如有場戲他經歷了一切傻事,搞砸的生活,狼狽的坐在路邊想要抽根菸,煙老是點不著,怎麼都點不著,最後點著他哭了。這些堆疊在劇本裡,用行業裡的話說,就是得獎場,但不是每個人都可以用這些文字得一座獎回去的。」

演員對演員的觀察,尹馨對角色的探勘,可以回溯大學唸心理系:「一開始做演員時我好生氣,為什麼不早點唸表演?我旁邊的人都是科班生。但我後來發現,拿到劇本時,我很容易看到不一樣的地方,往裡頭鑽。你會看這個角色它裡面怎麼了,你會先找到它裡面的傷害,驕傲,恐懼。」

她是從大愛台、客家電視、公視迷你劇集一路打底子上來的演員,演過了這麼多的角色,或大或小,或深或淺,難以用相同的演員功課對待吧?她並不同意:「每個角色,我都是抱著一樣的準備心情。所謂表演會掏空自己,真的是物理性的,我每一天回家都覺得我掏空了。」

每天都倒成一杯空杯,隔天又成為新的容器。尹馨演戲是把自己全盤托出,她不抵禦傷害與匱乏:「只有這樣,才有機會變得更強壯。」尹馨挪挪身體,小腿輕倚沙發,膝蓋頭上遍佈瘀青,由紫轉青,淤積許久。這個傷可能是上部戲拖拉間留下的,那時候整個身體的擦傷與瘀血令人觸目。因為疼習慣了,尹馨並不怎麼在意。

我不關心裸露,我關心表演的身體

尹馨多次在訪問中談身體,因為拍攝過寫真集、《幫幫我愛神》的全裸戲,太多有關凝視尹馨身體的新聞標題。人們很關注尹馨的每一場床戲,她本人覺得大家都好緊張:「就是看嘛,那不過就是一個身體啊。」對尹馨來說無論電影或任何表演藝術,都是彼此凝視的過程:「在觀眾凝視演員的當下,凝視的是演員對這個社會的觀看與理解。當觀眾看著演員的裸露覺得是色情,那這個演員做到的已是展現這個社會的色情,或是運用自己的表演,去挑釁這個色情的社會。」

|

|

|

|

|

她攤手,其實也沒什麼嘛:「年輕的工作人員或演員只要臨到那場戲的前一天就會很恐慌:那個明天就要拍!那個明天就要拍!那個欸!或者現場等待時會提醒彼此小聲一點安靜一點,每個人都在警戒著要準備這場戲。我就站在他們面前,跟他們說不要緊張,待會就是會這樣摸臀部,我會怎麼動作。我讓他們來看我的身體,不要覺得這是很奇怪的東西,你們勇敢地看:這是我的肩膀啊,這是我的背。」尹馨一邊說,身體跟著展演。「我可以引導夥伴,但我沒有機會去引導這個社會不要那麼緊張,連記者們都很緊張,我只能從我身邊開始。這可以慢慢地蔓延出去,做表演的人不要覺得身體是什麼大不了的東西,好像是個禁忌的感覺,何必呢?」

對身體的思考從拍寫真集到拍電影,如出一轍,很早熟啊,她回答:「應該說我很不熟欸,人的本質是沒有吃善惡樹的果子,人的本質是不怕赤身的。我的小姪女並不覺得赤身裸體在我們面前跑來跑去是件羞恥的事。因為那是她的身體,是我們告訴她,不要光屁股跑來跑去。」

她嘟嘟噥噥:「對呀,為什麼穿泳衣晃來晃去有問題?我壓根不覺得我在衝破社會的什麼禁忌,但是大家都這樣說我。」沒了善惡果,恐怕也沒有三從四德禮義廉恥的顧忌,尹馨的生活除魅了綁架人類意志的「標準」。身體跟她最切身的關係是自我凝視:「我不關心裸露,我更在乎演員應該如何看待自己的身體。演員要很愛惜與理解身體的每個環節,這是你唯一表演的器具,也就只有這一副身體了。但是演員又要不那麼在意身體,在表演時,要放開它。」

放開身體與腦袋的拉鋸戰,讓它去流血、瘀青,那些痕跡一一刻在表演上。她深知自己的關節、腳步的移動、肌肉的每寸力量,因此更清楚如何以動作傳遞角色的訊息,演員懂身體的力與美,便能鍛鍊心靈的肌肉。

|

|

看過了全世界最好的表演,我不想重複

身體的動作,能帶演員追求表演的致命性。《鋼琴教師》裡伊莎貝雨蓓拿著刀子狠狠往身上一刺,鋒利的刀與濃稠的血流下她的病欲,這個傷害的動作,久久讓尹馨無法忘懷。「就是震撼,怎麼能夠這麼好?那說明了一個演員的想像力,一秒鐘把所有最巨大的東西給觀眾了。」一秒鐘的動作可以到達的極限,這也是尹馨不斷的企圖心。

「你看了全世界好的表演,還不願意重複,就可能有機會生出別的東西。」

這樣是不是過分要求自己了?我甚至替尹馨擔心起她的追求。「我不覺得很難堅持,是當你開始想要這樣,你就很難不這樣。」

尹馨看大量的電影,電影給她的改變潛移默化。高中看了王家衛的《重慶森林》,明白一部電影可以讓人恍如隔世的能量。尹馨看電影的品味跟她的生命選擇相似,一直是「藝術片」的。「我有特別喜歡的電影類型,但不會特意去崇拜某部電影,沒有覺得哪部電影可以扭轉我的人生,如果要精確一點討論,這些觀看,讓我有機會看見更多生命生活的可能。比如很多人覺得我的某些決定很不政治正確,為什麼一開始表演追求的不是被大眾看見?我覺得我對工作的想望就沒有特別想要這樣,我沒有一開始就投入典型的大眾的戲劇電影,而是迫切想知道自己的可能性有多少,這個選擇可能就跟我長期看的電影有關,裡面有各種非典型角色與生涯。」

拍了第一部電影《幫幫我愛神》後,尹馨更瘋狂:「我開始有企圖心地看大量電影。只要我沒有看過,上面有桂冠的標籤,我都要!你就是一直在吃這些東西,餵養你的眼光啊。」

就連平時朋友來家裡,尹馨都會打開電視放一部電影、關掉聲音、讓光影流洩,作為他們聊天的螢幕保護程式。

「你不覺得很有樂趣嗎?你一轉過去,就看到了最美的東西,最美的流動。」尹馨的眼睛裡也有最美的流動,她持續追尋,流動裡一個入骨的動作,一刻巨大的瞬間,一場自己與自己的搏鬥。

做一個演員,心滿意足走完一個 Take

尹馨的演員與電影路上,沒有滿足。她說世界太大、演員好深,「有太多能挑戰了,我就曾經問過我自己,會不會有一天有勇氣,純粹就去當個臨演,我很願意。」

對尹馨來說,在場上的所有人都是演員:「最重要的是,你有沒有辦法在最小的角落裡⋯⋯」她遲疑了一下,我以為她要說「你有沒有辦法在最小的角落裡,發光」,但尹馨接著:「你有沒有辦法在每個最小的角落裡,也很滿足的去做完你該做的事。」

「這些決絕之後,你會拿到一些很珍貴的、別的途徑摘不到的花。就是那些怪裡怪氣的小路上才鑲著珠寶。大家都走那條大路,他們拿到了什麼?」

比如權力與名聲?尹馨說,在她的表演世界裡這不該是主要的追求:「關上了門那些都與你無關,你只剩自己。我知道我很多時候需要的是我自己,那些小花。」她雙手放在胸前比出開花的樣子:「放在這邊,我會很開心。小路上會有光的。不管是你自己發散出來的,還是別人也願意來這小徑點一根蠟燭。」

|

|

|

|

|

有太多人評價過尹馨的身體、演技,也有不少獎項賜與她殊榮、影后。但如今尹馨更願望關掉雜音:「評斷是一種專門的技術,沒有絕對但確實有審美的標準存在,我現在想要更少碰觸這些文明的系統的『標準』。身為一個創作的人,更多時候,我應該要離開那些已經有的標準程序,避免被既有秩序影響。大家都在造好的窯廠裡燒陶,乾燥通風便利,為什麼我一定要在窯廠裡燒?我可以去溪邊燒,去潮濕的地方燒看看,看能做出什麼獨一無二的成品。」

我被她超脫的智慧搞糊塗,既不放棄追求,又如何知道自己的完成?

她回答的樣子好像個女孩:「那個榮譽感就是在我裡面,我自己知道喔,我每次演完一場戲,就是知道了。」

做一個演員的基本功,她回到自己的角落,好好說完一句台詞,好好走完一場戲。她把自己交付給藝術,讓該掏空的被掏空,於是滿足了。尹馨不願做等待大把大把鮮花的女星,她更喜歡,那些小花開地那麼漫不在乎。

|

|

【採訪後記】尋找高捷

在尚未上映的一部電影《幸福城市》裡,尹馨跟高捷有對手戲,她極力不爆雷,我問到沒梗:「跟高捷演戲覺得怎麼樣?」

「帥,我以前就覺得他在侯孝賢《悲情城市》裡超帥的,比梁朝偉還帥啊!」看著我黑人問號,尹馨拼命找照片,大概滑手機有五分鐘之久,非常執著,直到發現網路上都是梁朝偉。(明明打的關鍵字是「悲情城市,高捷」,怎麼這樣呢。)

尹馨邊找照片邊盤腿。這天她穿著一雙 Converse 高筒帆布鞋,這鞋跟她一樣執拗,微微泛黃,鞋面上有斑駁痕跡,鞋跟磨過不少日子。除了尹馨,恐怕沒有女星會穿這樣的鞋出門受訪。那一雙本該極其平庸淡白的 Converse 高筒帆布鞋,居然也被她穿出了一副不流俗的模樣。

*本文特別感謝台北電影節、 Nunu Fine Art 及藝術家 Ari Bayuaji